SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:整合社会学、心理学、教育学等交叉学科思想,构建学校、教师、集体以及学生四个层面交互作用及其对教与学氛围影响的系统动力学模型,通过算例模拟及仿真,提出相应的对策建议。首先,学校层面应该“软硬兼施”,完备的基础设施和完善的政策手段双管齐下是解决教与学氛围障碍的前提;其次,鼓励教师合作创新和自主支持是提高教与学氛围的导向;再次,提供小团队合作的激励机制是增强教与学氛围的保证;最后,培养学生良好个性品质和提高认知行为是形成教与学氛围的内在动力。

关键词:教与学氛围;协调机制;系统动力学

本文引用格式:林陵娜,等.基于系统动力学模型的高校教与学氛围协调机制研究[J].教育现代化,2019,6(33):139-142.

Study on the Coordination Mechanism of Teaching and Learning in university Based on the System Dynamics Model

LIN Ling-na1,CHEN Yong-qiang2,LIU Xun1

(1.School of Civil Engineering,Suzhou University of Science and Technology,Suzhou,China;2.School of Mathematics&Physics,Suzhou University of Science and Technology,Suzhou,China)

Abstract:This paper constructs the system dynamic model of teaching and learning climate by integrating the sociology,psychology and pedagogy,and the simulation is done,as well as the corresponding suggestions are proposed.The results show that,firstly,school organization should use both hard and soft tactics such as the advanced infrastructure and the perfect policies which are the premise of solving the insufficient teaching and learning climate.Secondly,encouraging teachers’cooperation and independent support is the orientation of improving the atmosphere.Thirdly,providing the incentive mechanisms of small team cooperation is the guarantee of enhancing the atmosphere.Finally,cultivating students’good personality and improving their cognitive behaviors are the intrinsic motivation for teaching and learning climate.

Key words:Teaching and learning climate;Coordination mechanism;System dynamic

一 引言

任何形式的教育和教学,其最终目标都是实现学生的学有所成与发展。自1998年首届世界高等教育大会将“质量”列为高等教育的三大主题之一,世界高等教育开始进入“质量时代”。为提高本科生的学习质量,美国实施了全国学生学习投入调查,并于2000年在全美推广[1]。我国为提高高等教育教学质量,先后实施了“高等学校本科教学质量与教学改革工程”,颁布了《普通高等学校本科教学工作合格评估实施办法》等一系列的文件,实现把“提高教学质量”作为中国高等教育改革发展的核心任是建设高等教育强国的基本要求”[3]。教学质量只有围绕着教与学的交互作用,交互发展,才能共同形成高校教育教学的主动性、能动性和积极性。其中,在影响高校教学质量的因素分析中,教与学氛围对高校教学质量至关重要。教与学氛围既包括教师的教,也包括学生的学。只有这两种氛围相互贯通、相互融合,才能实现“天人合一”的和谐教学质量。

二 教与学氛围的系统动力学模型

基于研究对象的不同,现有高校教育教学研究主要分为四个层次,即学校、教师、集体(班级)、个体(学生)。基于学校层面视角的教与学氛围研究务[2]。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》中指出:“提高质量是高等教育发展的核心任务,中,侧重于高校的基础设施投入[4]教师人才培养[6]及其教学质量评价等方面。基于教学生态系统论,学者们认为教师是最上层的协调器[7]。对教学能力的现有研究从工作内容、结构、认知对教师教学能力进行分析[8-10]。集体层面上,学生之间的学习倾向、学习态度、价值观等都会在一定程度上相互影响,班级氛围时刻熏陶着班级每一位成员。《国务院关于基础教育改革与发展的决定》中指出,“鼓励合作学习,促进学生之间相互交流、共同发展,促进师生教学相长”。团队氛围的培养,是班级体建设的重要组成部分,团队合作强调的是个体自愿合作并进行协同努力的过程,是班级文化的一部分。现有对班集体层面的研究中,主要侧重于学习共同体概念的描述[11]。基于共同体视角下的学习研究,需要考虑团队效能感的作用。团队效能感是社会认知理论的核心概念,表示团队成员对其有能力完成任务的感知,在团队学习过程和学习结果中起着调节作用[12]。团队学习效能感往往连接着学生个体的学习动机、学习意愿等因素,因此考虑团队学习效能感对学习氛围的建设有着关键的意义。基于个体层面,据调查,我国高校学生基础课逃课率在25%,专业课逃课率在20%左右,而公共选修课逃课率已达50%以上,大学里从未逃过课的学生几乎为零[13]。大学生不同的学习动机、学习意愿、学习能力等因素直接影响着学习氛围。学习动机是激发学生进行学习活动、维持已引起的学习活动,并促使行为朝向一定的学习目标的一种内在过程或内在心理状态。如果仅仅为了应付考试、检查,那么学生是不可能取得优异的成绩[14]。学习意愿是学习行为发生的主观推动力,可分为内在和外在学习意愿。课程内容、性质不同,教师教学风格不同,学习意愿也有很大的差异。如中国学生外语学习意愿呈现出较为明显的工具性特点[15]。

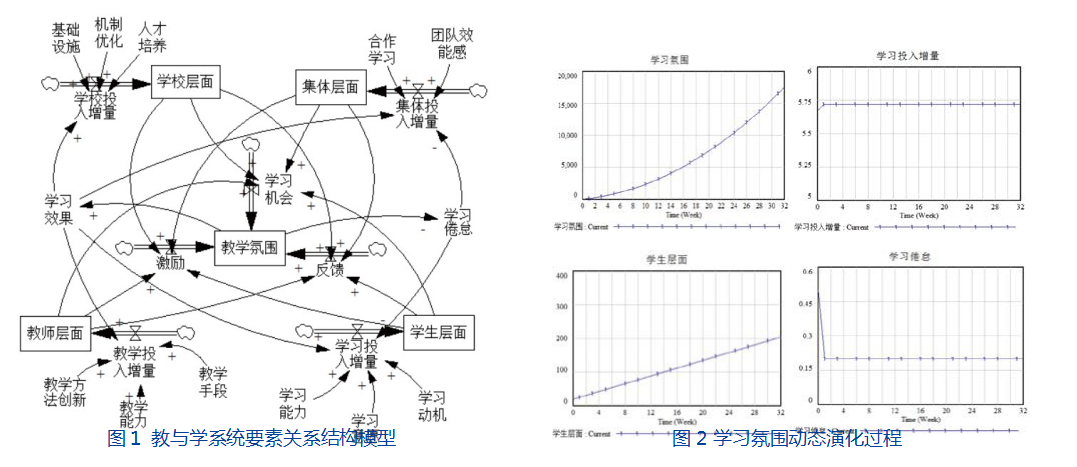

系统动力学是研究系统动态行为的一种计算机仿真技术。系统的行为模式和特征主要取决于系统内部结构的相互联系、相互影响。高校教学氛围取决于系统内部结构的交互作用关系。因此,通过系统分析的方法可以识别这些动态、复杂的内部要素之间的关系及其对学习氛围的影响。为了解四个层面各要素如何对学习氛围产生影响,本文提出了学习氛围的因果关系模型,并基于因果关系模型建立了如下的流图(图1)。

系统中共有25个变量:5个状态变量,7个流率变量,2个辅助变量和11个常量。从学校视角,通过影响激励、学习机会、反馈从而影响学习氛围,而通过增加基础设施、机制优化、人才培养等方面投入来影响学校投入增量,进而影响学校层面对学习氛围的影响。教师层面,通过增加教学方法创新、教学能力和教学手段来提高教师层面的教学投入量,进而提高激励、反馈、学习机会对学习氛围积极的影响。集体层面,通过增加合作学习、团队效能感来提高集体投入量,进而提高激励、反馈、学习机会对学习氛围积极的作用。个体层面上,通过增加个体学习能力、意愿和动机来提高个体学习投入量,进而提高激励、反馈和学习机会对学习氛围正向的影响。

三模型仿真与结果分析

(一)初始参数值下的仿真结果

以一学年32周为仿真时间,步长为1。在初始状态下,进行仿真得到图2。在图2中,学习氛围随着时间增加而增加。这种递增趋势取决于学校、教师、集体和学生各个层面的交互作用结果。在初始阶段,由于学校、教师、班级的强化和学习投入,使得学生学习投入增量剧增,而随后呈现出稳定的状态。学习倦怠则呈现相反趋势,在初始阶段,学习倦怠比较高,随后出现急剧下降趋势,最终处于稳定的状态。由于学习倦怠受个人、学校、社会和家庭等因素的影响。如学生课程学习自主权低,课程安排不合理,考试形式单一等。通常情况下,在学习的前几周,学生基本形成了对某一课程学习的态度,随着教师教学水平、班级学习氛围的逐渐提高,学生的学习倦怠会逐渐降低。

(二)情境模拟结果

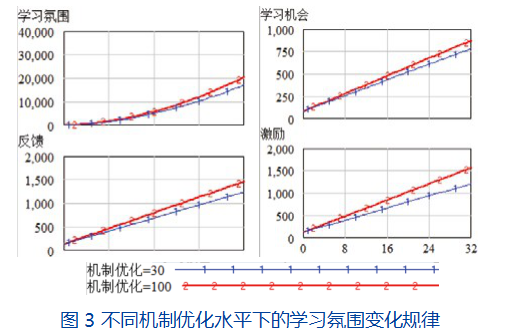

根据上述分析,学校、教师、集体及学生各个层面的系统内在要素的变化均与学习氛围正相关。这些层面的各要素对学习氛围的影响除了自身所占有的权重大小外,对学习氛围的影响趋势是一致的。因此,本研究仅分别选取四个层面当中的机制优化、教学能力、团队效能感及学习意愿四个内在要素的变化量对学习氛围的影响进行讨论。机制优化初始值为30,保持其他参数不变,将其增加到100,相应的图形如图3所示。高校教学环境对教师及学生均有正向影响。学校层面的因素包括校园网、多媒体、图书资料和文献数据库等硬件资源,也包括学校的学风、学术氛围、课堂教学氛围等软要素。基础设施、机制优化、人才培养等学校层面的投入增加有助于教学氛围的提高。增加教学硬件、实现网络化学习有助于学习环境的优化和提高学习效率。教师工作积极性是影响教学质量的内在动力因素。对学校管理机制进行优化,激励教师教学投入和提高教师的教学效率,如多媒体系统的丰富性,鼓励教师教学团队的建设,倡导不同学科之间的教学合作。实现教师参与的管理反馈,并能够起到实质性的执行效果。此外,学校层面上,鼓励为教与学提供机会,如校企合作中,教师能深入企业,通过教师实践学习从而提升教学效果。

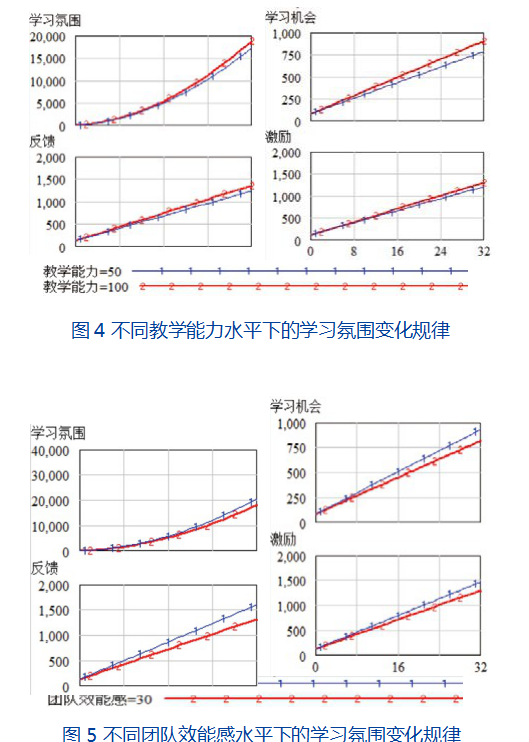

教学能力初始值为50,保持其他参数不变,将其增加到100,相应的图形如图4所示。提高教学方法创新、教学能力、教学手段等有助于教与学氛围的提升。得到认可的教师的教学方法、知识结构、专业水平及品行等的教师层面各要素对教学满意度有积极影响。因此,为实现以“学生为中心”的理念,教师可采用“自主支持”方式,承认学生的情感、给学生提供解释、支持学生的兴趣选择。结合交往式参与的教学方式,教师与学生不存在主动和被动的区别,不存在外在力量的约束,而是彼此间的平等对话、交流、求同与合作。

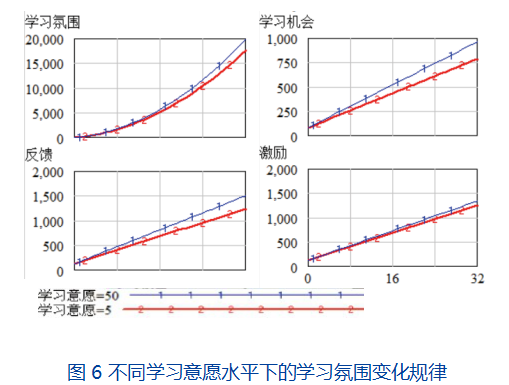

团队效能感初始值为30,保持其他参数不变,将其增加到100,相应的图形如图5所示。班集体氛围越好,学生的学习氛围越强。良好的团队合作氛围有助于个体自身学习和个体间的合作学习。在实际学习中,一些学生拥有相似的知识结构和技能水平,但他们在学习时的表现却大相径庭,其中一个重要的因素就是团队效能感的影响。围绕团队为目标,学生会以团队利益为目标,降低消极的学习行为。因此,较高的团队效能感能调节学生学习压力对学习的消极影响,并使个体有更高的信心。学习意愿初始值为5,保持其他参数不变,将其增加到50,相应的图形如图6所示。

学生学习意愿、学习动机和学习能力越高,教与学的氛围越好。因此,激发学生的学习兴趣并使其投入其中,通过个体间的相互传递,最终建立融洽的学习氛围。在教育教学过程中,要摒弃学生“智不如人”的偏见,允许学生将其自身想法表达出来。在环境、认知、行为三要素中,提高学生的认知行为能更高效地促进学习氛围。这种积极的学习认知会使学生充分自我激励,全力以赴地配合教师共同完成学习和教学任务。

四 对策建议

本研究从系统的角度出发,选择学校、教师、集体以及学生四个层面进行系统动力学分析,通过各个层面指标的系统因果关系分析,流图、系统方程的构建和模型模拟与仿真,提出如下对策建议。高校教学系统受各要素之间相互作用的影响。首先,学校层面上,鼓励各种内外在激励政策共同作用。内在激励即激发教师出于对教学自身的兴趣和教学结果带来的满足感而从事教学活动,外在激励即对教学提供一定的报酬和奖励。为教师提供教学实践社区,聚集各个专业的教学名师数据库,供其他教师学习和借鉴,实现教学知识的传承。其次,教师层面上,从教学、人格魅力、心理健康、创新精神、品德等方面进行自我认知和更新。引导学生形成正确的人生观、世界观、价值观,能与学生亲近、倾听、对话和沟通,关爱学习效能感低的学生。再次,集体层面,创建富有个性的班集体,形成合作学习的团队学习氛围。基于团队学习理论,可形成各种小团队,如相似性吸引、接近性吸引或补偿性吸引三种类型。相似性吸引鼓励学生在态度、信念等方面相互吸引,接近性吸引侧重于时空上的接近,补偿性吸引则是通过他人的优点或特点来补偿其他人的不足。通过小团体的形成可更高效地形成学习氛围。最后,个体层面,提升学生个体的学习自信、调控情感,培养良好的个性品质等手段加强自我教育,通过自我教育来激发学习动机。通过提高学生的自我效能感,形成团队合作学习文化,加强教师引导,保证学校软硬件的投入,最终形成一个动态的教与学的学习氛围。

参考文献

[1]Nadia Korobova.A Comparative Study of Student Engagement,Satisfaction,and Academic Success among International and American Students[J].Journal of International Students,2015(5):72-85.

[2]朱海燕,王琪.基于“以学生为中心”理念的高校教学质量保障体系构建研究[J].教育评论,2016(3):51-54.

[3]国务院:国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[EB/OL].(2010-07-29).http://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.htm.

[4]周来,刘丙利.大数据背景下高校移动学习环境构建研究[J].电脑编程技巧与维护,2015(18):55-56.

[5]杨廷,沈贵鹏,叶章娟,等.组织与职能视角下的高校教师教学发展的路径探索[J].当代教育实践与教学研究,2018:94-95.

[6]徐继红,董玉琦.我国高校教师发展研究现状与进展分析[J].中国高教研究,2012,(4):77-80.

[7]沈双一,陈春梅.“课堂教学生态系统”新概念刍议[J].历史教学问题,2004(5):92-95.

[8]Fink L.D.Creating significant learning experiences:An integrated approach to designing college courses[J].Journal of Chemical Education,2013,82(2):266-267.

[9]余承海,姚本先.论高校教师的教学能力结构及其优化[J].高等农业教育,2005(12):53-56.

[10]岳夕茜.论高校教师教学能力的基础[J].教育与职业,2011

(17):65-66.

[11]郑清文,王艳超,陶治旭.从“班级”到“班集体”—学习共同体视角下高校班集体的形成特征分析[J].高校辅导员,2016(2):38-40.

[12]Gibson C.B.,Earley P.C.Collective cognition in action:Accumulation,interaction,examination,and accommodation in the development and operation of group efficacy belief in the workplace[J].Academy of Management Review,2007,32(2):438-458.

[13]洪海滨.谈大学生的孤独感以及与焦虑相关的研究[J].新校园:理论版,2011,9(221):24-25.

[14]刘加霞,辛涛.中学生学习动机,学习策略与学业成绩的关系研究[J].教育理论与实践,2000,20(9):54-58.

[15]刘欣,司炳月.高校网络依托型自主学习模式对学习意愿的干预效果[J].辽宁师范大学学报(自然科学版),2013,36(1):49-53.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/9797.html