SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:内蒙古地区处于国家区域发展总体战略的特殊地位,其经济社会发展的关键在于发挥高层次应用人才的支撑和引领作用,因此培养适应社会需求的应用型人才是形成内蒙古新的经济增长点的重要环节。本文在剖析内蒙古地区高校应用型人才培养对于经济社会的重要意义的基础上,通过对该地区应用型人才培养现状及问题的归纳和总结,从而得到内蒙古地区高校应用型人才培养模式构建的对策建议。

关键词:内蒙古;社会需求;应用型人才培养;模式构建

本文引用格式:施曼.社会需求导向的内蒙古应用型人才培养现状及问题分析[J].教育现代化,2019,6(62):4-7.

Current Situation and Problems of Social Demand-Oriented Applied Talents Training in Inner Mongolia

SHI Man

(Inner Mongolia University of Finance and Economics,Hohhot,Inner Mongolia)

Abstract:Inner Mongolia is in the special position in the strategy of regional development.The high-level applied human resource plays the key role of supporting and leading in the important fields of economic and social development of Inner Mongolia.So it is important to train the applied human resource to meet the needs of the society,which could form the new economic growth point of Inner Mongolia.Therefore based on the analysis of essential significant of the cultivation of applied human resources in colleges and universities of Inner Mongolia,this study research the present situation and problems of the cultivation of applied human resource and propose countermeasures for the construction of the training mode of applied human resource in colleges and universities of Inner Mongolia based on the social needs.

Key words:Inner Mongolia;Social needs;Applied human resources training;Model construction

一 社会需求导向的应用型人才培养对于内蒙古地区重要意义

(一) 推动本地区经济社会的发展,形成内生动力

内蒙古地区资源储量丰富,因此产业多以能源、原材料等重化工为主,经济社会发展主要靠牺牲资源和环境为代价的高耗能、高污染的粗放型发展方式,这样的发展方式是不可持续的。因此,内蒙古地区要想实现经济社会的可持续发展,不能仅依靠国家政策的支持,更重要的是明确自身的发展优势,挖掘和培育自身发展的内生动力。科技和创新是经济社会发展关键内生动力之一,而教育是科技和创新发展的基础。因此,内蒙古地方高校的重要职能之一就是为当地经济培养科技和创新的应用型人才,从而形成驱动经济社会的可持续发展的力量。

(二) 促进地区产业转型,形成人力资本存量

内蒙古地区的产业结构在新常态的历史阶段,面临转型升级的巨大压力。由于内蒙古地区现有工业支柱产业主要集中在能源、原材料和重化工业等资源密集型产业和传统产业中,呈现出较强的单一性和较高的对资源的依赖性。随着市场需求的不断变化,在附加值相对较低的领域持续高标准、大规模的建设投入,已经很难再为企业带来持续稳定的盈利能力。因此,内蒙古地区经济社会的可持续发展的关键是要在自身产业优势的基础上,形成产业向高端转型的科技和创新能力,地区高校就是培养相应人才的主要阵地。

(三) 提升民族文化产业的发展与创新

内蒙古地区经济社会另一种可持续发展动力是民族文化资源。此类资源不仅具有广阔的市场潜力,而且具有很强的地区优势,同时开发的过程中具有经济环保同时生态友好的特征。而丰富的民族文化资源得到充分发挥的基础是熟悉地区民族文化的高层次应用型人才。因此,地区高校对人才培养的过程中,需要注意对民族文化的传承和创新,以适应地区民族文化产业的发展需求,从而提升地区民族文化产业开发的层次和质量,推动民族特色文化产业的发展。

二 内蒙古地区高校应用型人才培养现状及问题

(一) 内蒙古地区高校应用型人才培养现状

1.内蒙古地区高等教育的规模

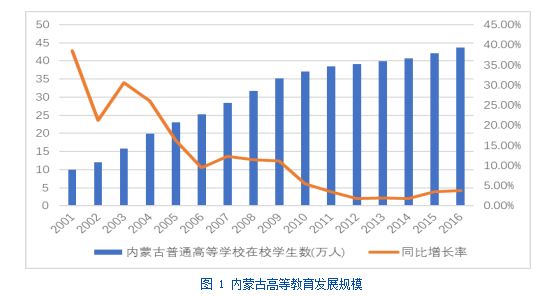

从2001年到2016年,伴随着我国西部大开发以及深化发展民族教育的决定等一系列财政及税收政策的支持,内蒙古地区的高等教育得到了快速的发展,整体教育水平得到了很大程度上的提升。高等教育在学校数量、招生规模、在校生人数、高等教育人口比重方面有了长足进步。在以上指标中,高等教育在校生人数是能够反映高层次人才教育发展规模的最直观的指标。从图1中可以看到内蒙古地区高等教育在校生人数从2001年的9.96万人增长到了2016年的43.67万人,15年间增加了将近5倍,由此可见内蒙古地区的高等教育规模发展迅速。内蒙古高等教育规模的发展可以分为3个发展阶段:

第一阶段是2002—2005年,这一阶段,该地区高等教育的在校生人数急剧扩张,同比增长率均在15%以上,甚至在个别年份达到了30%以上;第二阶段为2006-2009年,本阶段在校生规模的同比增长速度趋于平稳,基本保持在10%左右;第三阶段为2010—2016年,该阶段高校在校生规模增长明显放缓,基本为5%以下,表明内蒙古地区高等教育规模扩张已经基本结束,开始进入提升教育质量的阶段。

2.内蒙古地区的高校毕业生就业现状

经过多年发展,内蒙古高校就业率不断提升。2016年,内蒙古地区高校毕业生就业率为92.6%,虽然略高于全国高校毕业生平均就业率91.6%,但是严重低于中东部各高校的平均就业率。内蒙古地区高校毕业生就业虽然遍布全国31个省(市、自治区),但是从毕业生就业地域选择上看,多选择北方省市,主要以本地区内就业为主,区内就业毕业生人数占总体比重的76.15%。区内就业主要集中在呼包鄂地区,占区内就业数的58.27%,呼包鄂经济带对毕业生的吸纳作用巨大。

(1)内蒙古高校毕业生就业比重和结构

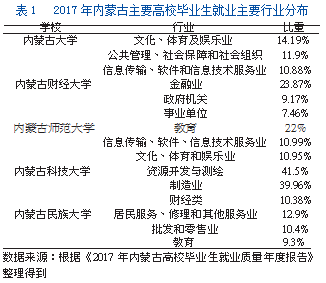

经过调研走访了内蒙古大学、内蒙古财经大学、内蒙古工业大学、等8所主要高校,发现2017年,内蒙古主要高校毕业生的初次就业率均都高于80%,但是本科生就业率普遍低于专科生就业率,主要原因在于专科学生就业观念相较于本科生来讲更加务实。少数民族(主要为蒙古族)毕业生的初次就业率为75%左右,低于毕业生平均就业率。从就业单位的性质来看,民营和三资企业为内蒙古高校毕业生就业的主要渠道,占比高于50%。就毕业生行业流向来看,内蒙古主要高校毕业生主要从事的行业集中于信息传输、软件和信息技术服务业;文化、体育和娱乐业;财经类和教育行业(见表1)。

(2)用人单位招聘内蒙古高校毕业生现状分析

在走访和调研用人单位的过程中可知,用人单位招聘在内蒙古招聘高校毕业生时,主要以校园招聘和社会招聘两种渠道为主,校园招聘的占比最高。同时,用人单位在录用毕业生时最注重其专业知识与专业技能,其中最为重要的分别是专业基础理论、社会实践经历和专业应用技能。因此,高校在培养应用型人才的过程中,不仅要注重学生扎实专业基础理论知识的学习,更需要培养将理论与实践相结合的经历和将专业知识转化为实际应用的技能。除此以外,用人单位招聘毕业生时不仅关注专业知识和技能,更要关注毕业生的个人品质。调研显示,用人单位较为看重的品质排名前三的分别为诚实守信、责任担当和学习创新。但是,用人单位对内蒙古高校毕业生诚信度和创新能力的评价相对较低。部分用人单位提出毕业生诚信度不高,主要原因是流动性大,刚刚培养成熟了就另谋职业的较多。

(二)内蒙古地区高校应用型人才培养的问题

1.高校人才的培养与地区经济发展需求不匹配地区高校培养人才的目的是为地区经济发展服务的。内蒙古地区高校与地方经济发展具有密切联系,应立足于地方经济,培养支撑地方经济发展的应用型人才。但是,在调研走访过程中发现:高校制定人才培养方案时缺乏对内蒙古地区人才需求状况的周密调查,导致本地区的一些特色产业发展出现人才断层,比如民族文化、蒙古族语言特色产业的学科专业缺乏,在一定程度上影响了特色产业的发展壮大,影响地方可持续产业的发展。

2.地方企业的人才需求得不到满足随着我国工业化,城镇化、信息化的不断深入,以及“西部大开发”、“一带一路”倡议的深入推进,内蒙古地区新材料、新能源等战略性新兴产业的发展,带来本地区制造企业以及战略新兴企业不断增加。与对技能型操作或技术服务岗位人数需求大大增加,因此,对人才数量、结构和质量提出新的需求。在这样的背景下,地区用人单位对于创新型、技术型、技能型和工程型人才,尤其对技术型、技能型和创新型人才的需求较为显著。但是,目前内蒙古地区高校专业结构与产业需求,市场结构相互脱节,从而使得地方企业的人才需求得不到满足。例如,在2017年内蒙古第三产业对GDP的贡献率已经超过50%,随着内蒙古第三产业不断优化升级,生产性服务业的迅猛发展,尤其是现代物流业的优先崛起,成为自治区服务业发展的主体,因此,对于物流业的专业人才的需求不断提升,导致近年来各高校物流管理专业本科毕业生的初次就业率位列全校前列。但是,还是有众多物流企业的人才需求无法得到满足。

3.内蒙古地区高校专业设置与发展模式过分统一通过走访内蒙古主要高校,发现部分高校存在专业结构设置求大求全,办学方向不明确,学校定位不清晰等问题,导致培养人才的类型与其他非民族地区高校人才类型区别不大,同时造成了高校培养出来的人才千篇一律的局面。同时,由于内蒙古地处偏远,学生素质和能力均无法与发达地区高校学生竞争,导致就业率不高。此外,内蒙古地区很多高校专业设置缺乏特色,千篇一律,造成部分专业设置重叠,供给远超社会需求,导致高校毕业生就业率低,部分专业学生就业困难,如播音与主持艺术、社会学、农村区域发展、生态学、艺术设计学、法学、英语等专业。

三 社会需求导向的内蒙古地区高校应用型人才培养模式构建

(一) 政府应做好高校人才培养和社会需求的协调工作

丁晓昌(2007)提出:在宏观层面,高校培养应用型人才的过程中关键在于依据社会需求优化调整学科专业结构,正确处理好政府、社会和学校在学科专业建设中的关系[1],在此过程中,政府的主要工作是宏观管理和引导,避免地区高校的重复投资和趋同竞争。高校在培养人才的过程中,要加强社会的参与,包括专业评估和指导;同时要在社会需求的基础上自主创新,确保专业设置与杜会需求相适应。在内蒙古十三五规划纲要中指出:“产业发展迈向中高端水平,农牧业现代化加快推进,工业转型升级取得新突破,服务业和战略性新兴产业比重明显上升,多元发展多极支撑的现代产业体系基本形成,服务业增加值占地区生产总值比重达到45%左右,战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达到10%以上。要素结构优化,科技对经济增长的贡献率提高到55%,信息化水平显著提升,创新驱动发展格局初步形成,……把培育发展战略性新兴产业作为推动产业转型升级和补短板的主攻方向,坚持依靠特色资源优势和加快科技创新相结合,围绕重点领域组织实施重大工程和特色产业链培育计划,着力打造先进装备制造、新材料、生物、煤炭清洁高效利用、新能源、节能环保、电子信息等新兴产业集群,培育成为新的支柱产业[2]。”《内蒙古十三五规划纲要》指出了内蒙古社会经济发展的方向,随之也对内蒙古高等教育提出了相应要求。所以,内蒙古高校在人才培养专业设置时,应在保持理工农等传统优势学科专业的同时大力发展产业经济急需的应用型学科专业,如经济学、管理学等学科专业。同时,加大力度发展新兴应用性学科,如生物医药、材料能源、城市规划建设、环境生态等,对于这些新兴学科和专业,政府应在政策、经费投入等方面给与一定程度的倾斜,从而加强内蒙古地区高校服务社会经济发展需求的能力。

(二) 内蒙古地区高校应主动调整人才培养规划与产业结构对接

从高校的角度来看,对本校人才培养的学科专业的调整以及重组要建立在对科技发展去世的分析,对国家供给侧改革以及产业结构调整的预测,内蒙古地区经济社会发展前景以及产业布局解读的基础上,对本地区本高校的自身定位,以及人才培养规划的基础上,从而对现有人才培养模式进行系统调整和改革。对已经不适应本地区经济社会发展的旧专业进行归并和淘汰,对传统专业进行改造升级,根据科技和经济的发展前沿来更新课程体系和实验装备,从而使其能够为未来经济社会发展提供支撑力量。对于本地区经济社会需求数量大,以及国家和地区急需的专业应及时增加招生规模,补充相应专业教师,从而提升人才培养的适应性。对于目前就业条件不高,但是对于未来地区社会经济发展有重要促进作用,就业潜力巨大的新兴学科和交叉学科要重点扶持,培育和建设,并且要注意本校内部的跨学科融合,关注具有发展前景的交叉学科的培养,从而形成高校自身性的学科专业增长点和学科特色。内蒙古地区高校通过对现有人才培养规划的调整,根据社会需求调整专业结构,从而推动高校培养的人才与经济社会和产业需求对接,彻底变革人才培养模式与经济和产业调整脱节的现状,实现高校应用型人才培养与社会需求的有机衔接。

(三) 应加强高校与企业、高校与高校间的交流与合作

高校在市场经济中不是独立的个体,政府、个人和各种社会组织都是和高校有联系的市场主体,因此,市场机制下高校资源来自于多个市场主体,除政府以外,最为重要的就是企业和其他高校。所以,内蒙古地区高校应大力加强与当地和周边地区企业的交流与合作。目前内蒙古地区高校与企业的联系密度较低,但是两者未来还有广阔的合作前景,成为地区新的经济增长点。只有高校和企业实现了资源信息共享,充分发挥各自的比价优势,才能解决由于信息不对称导致的高校人才和资源难以匹配到最为合适的经济组织。将外部企业对人才和知识的需求与高校的人才和知识供给充分整合,才能形成互利共赢的态势,从而促进地区经济和高校的协调发展。

此外,内蒙古地区高校应加强与其他高校的合作,实现高校间的资源共享。尤其是中部地区高校不论是在办学条件还是在人才培养质量等方面均优于内蒙古地区,因此地方高校应在自身定位的基础上加强与中部各大高校的合作,将中部优秀人才、优势学科和先进的人才培养理念引进到内蒙古地区。

参考文献

[1]丁晓昌.积极探索学科专业结构调整的新思路[J].中国高等教育,2007(Z2):6-8.

[2]《内蒙古十三五规划纲要》,内蒙古人民政府,2016年10月

[3]郑茂刚,廖雨,龙文明.民族地区本科高校应用转型发展的实践路径——以凯里学院为例[J].教育文化论坛,2018,10(01):36-40.

[4]卢风琪,牟占军,徐睿琛.区域产业结构调整与本科专业设置的优化——以内蒙古自治区为例[J].内蒙古科技与经济,2015(07):3-5+45.

[5]魏兆锋,杨小峻.高校少数民族应用型人才培养过程改革:回顾与展望[J].西藏民族大学学报(哲学社会科学版),2016,37(02):105-110.

[6]侯宇飞.西部高校应用型本科人才培养现状分析[J].现代交际,2018(11):33-34.

[7]胡志新,钱军.少数民族应用型人才培养目标和实现路径探究[J].职教论坛,2016(29):89-92.

[8]杨春洪.民族院校应用型人才培养模式改革与创新——以中南民族大学为例[J].教育教学论坛,2018(11):85-86.

[9]贾东荣.省属本科院校转型的现状、问题与对策[J].山东高等教育,2014,2(04):17-24.

[10]张卫中,白晓荣.民族教育人才培养质量提高的路径与方法研究——基于《内蒙古高等教育质量报告》的分析[J].前沿,2017(01):73-76.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/16102.html