SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:职业教育当中应当促使学生工匠精神得到有效培养,目前大部分院校在对学生进行培养过程中严重忽视弘扬工匠精神,对工匠精神缺乏充分认同,另外,对学生工匠精神培养过程当中缺乏系统性,因此,学校应当对工匠精神本质进行明确,校方和企业搭建共同育人平台,促使学生工匠精神得到有效培养。素质教育背景下,职业院校弘扬工匠精神具有重要意义。本文主要关于工匠精神在职业教育中探索以及思考,以供相关专业人士进行参考和借鉴。

关键词:工匠精神;职业教育;思考

本文引用格式:瞿荣.工匠精神在职业教育中的探索与思考[J].教育现代化,2019,6(38):66-67.

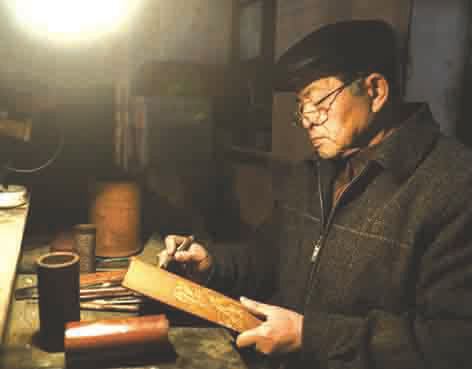

工匠精神就是要求工作人员对于技术精益求精,操作方面要求精细、精心以及精准,对于工作要端正好态度,认真仔细同时要具备奉献精神,追求卓越。对于目前制造业而言工匠精神具有重要意义,能够促使制造业进一步发展。当前职业院校当中加强对工匠精神研究以及思考,促使工匠精神在职业院校得到弘扬和发展,能够提升职业教育水平以及质量,为社会培养出大量具有工匠精神高素质人才。

一 对学生工匠精神培养之中主要问题分析

(一)管理者缺乏对工匠精神的认同

职业院校学生毕业之后就面临就业问题,其中,大多数学生就业选择方面依然倾向于选择条件好以及强度低的工作岗位,相对于技术岗位而言,大部分学生倾向于管理岗位,不愿意从事技术岗位缺乏工匠精神,导致当前技术岗位缺乏高素质的人才。为了改变这样局面,目前对于职业院校而言,应当大力弘扬工匠精神,促使工匠精神发扬光大。政府以及社会应当对工匠充分认可、认同,提升工匠社会地位以及收入水平,给予工匠人员足够尊重以及支持,这样能够促使工匠精神在社会弘扬同时促使其深入人心[1]。

(二)对学生工匠精神培养缺乏系统性

职业院校对学生培养过程当中还是缺乏一定系统性,为了对学生工匠精神进行有效培养,职业院校应当在文化层面以及知识层面对学生进行综合性培养。目前职业教育培养过程当中还是存在诸多不足,培养方式以及培养策略方面缺乏完善性及系统性,例如,各个院校管理人员对于工匠精神缺乏系统性思考,同时未能采取合适办法促使工匠精神能够在校园之内得到弘扬,与此同时,对工匠精神本质缺乏充分把握,导致当前的工匠精神弘扬流于形式化。职业院校管理人员应当通过合理方式促使工匠精神融入在校园文化之中,促使职业院校能够逐渐形成科学以及完善工匠培养系统,提升当前学生综合素质,同时加强对学生培养,工匠精神得到进一步发展和弘扬[2]。

二职业教育之中对学生工匠精神培养必要性分析

国际社会对于工匠精神有了充分认同,尤其对于西方发达国家而言,例如,德国就充分认识到工匠精神对于自身制造业重要意义,德国职业院校当中都将工匠精神作为教育重点,为了促使高端制造业以及基础制造业进一步发展,任何国家都应当强化工匠精神培养。其中,目前我国在对学生工匠精神进行培养方面就缺乏有效的指导,导致当前社会普遍对工匠精神较为忽视,工匠精神还未深入人心。当前国内大部分产业结构需要进行调整,经济正在转型阶段,更加需要具备良好职业道德、职业精神以及工匠精神人才,只有具备工匠精神的人才才能得到企业的认可以及信赖。因此,职业院校应当促使工匠精神充分融入到教育之中,提升学生综合素质以及加强对学生工匠精神培养,促进国内制造业得到进一步发展。目前正是国家社会经济转型重要阶段,学生应当充分认识到社会经济发展需要工匠精神发挥作用[3]。

但是,当前职业教育当中存在着多种因素对于学生工匠精神培养造成负面影响。主要包括以下几个点:第一,我国传统文化对于工匠精神缺乏认同,我国传统文化主要是儒家文化,古代封建社会独尊儒术思想对于当代人还是存在一定影响,儒家思想认为唯有读书高,其他诸如农业、工业都是下品,儒家过分注重读书,同时所读之书也仅仅限于儒家经典,对于农业、工业等方面书籍并不阅读。另外,古代将社会划分为几个级别,包括士农工商,工匠在漫长的历史岁月之中都缺乏地位。另外,传统儒家文化对于我国教育产生负面影响,儒家文化注重学而优则入仕,功利性较强,造成目前大多数人员注重应试教育,缺乏对素质教育高度重视,学习过程之中高度重视考试,为了升学率以及分数等严重忽视学生个性培养以及实践能力培养,造成学生片面发展,同时导致学生缺乏工匠精神,造成我国制造业水平落后西方发达国家。

第二,当前教育体系缺乏对工匠精神的认同。当前很多职业院校具备比较高尚职业精神,但是,相对于本科院校而言,还是没有得到社会充分认同。当前职业院校为了提升外在形象以及社会地位,往往要提升院校格调才能得到一定认同,这样导致了当前职业院校缺乏对于自身专业特色以及工艺特色的挖掘和研究,过分追求社会地位以及外在评价,对于专业体系及工业体系缺乏完善,同时忽视工匠精神弘扬,不利于院校健康发展。与此同时,院校办学过程当中需要大量资金以及先进技术,但是,由于资金不足以及技术不够先进,导致了院校面临一定困境,难以促使工匠精神在校园之中弘扬[4]。

三 职业教育之中对学生工匠精神培养的主要途径

(一)全面改革院校管理模式以及人才培养模式

为了培养高技能、高水平以及高素质学生,要求院校在服务模式、人才培养模式以及院校管理模式等方面进行进一步改革和完善。首先,应当促使当时服务模式和管理模式进行必要更新和完善,从而营造出工匠培养氛围以及环境,促使当前工匠精神能够逐步成为院校文化当中一部分,促使工匠精神文化深入学生以及教师内心,实现对工匠精神弘扬以及传承。其次,对于人才培养模式应当进行必要改革和完善,应当加强人才课程体系构建,采取言传身教方式对学生进行充分指导以及启发,加强对学生工匠精神培养,针对于教育教学方法进行更新和完善,弘扬工匠精神。另外,为了促使学生具备工匠精神,对于人才进行评价的过程之中,不应当仅仅局限在理论层面评价,不要过分看重学生学业成绩,应当注意观察学生是否具备工匠精神,将工匠精神作为对学生进行评价的重要标准之一。

(二)提升学生实践能力以及加强教师队伍建设

目前一部分职业院校缺乏专门培养学生实践能力相关机构,因此,大多数职业院校往往是通过校企合作方式促使学生实践能力得到有效提升。为了对学生工匠精神进行有效培养。首先,对于院校而言,应当加强师资队伍建设,从而促使当前的教师队伍质量以及素质提升,另外加强教师队伍培养培养同时,还应当在院校之中形成培养机制,加强工匠精神融入,提升教师能力以及教师素质。其次,应当通过以老带新方式打开人才培养局面,应当不断招聘外来教师,促使当前师资获得新鲜“血液”,提升教师队伍活力以及促使教师实现良好发展,派遣专业教师前往企业进行参观和学习,促使教师认识到岗位的需求以及见识工匠精神,从而促使职业教育体现工匠精神,传承工匠精神以及工匠文化,将一丝不苟敬业精神、无私奉献精神以及专注精神加以弘扬[5]。

(三)加强学校和企业的合作,招聘名师给予学生指导

对于学生进行工匠精神培养具有重要的意义,院校应当招聘名师,名师往往具备丰富经验以及权威性,能够促使学生产生认同感。另外,名师具有工匠技艺,教学过程当中能够将技巧传授给学生。另外,名师更加懂得企业生产实际,通过名师培养学生往往能够和企业岗位实现良好对接。所以,对于职业院校而言要根据实际情况聘请退休名师或者是聘请一些传统工艺大师来学校进行兼职教学,对学生工匠精神进行培养,给予学生良好指导,发挥名师重要作用,促使学生综合素质得到显著提高。

四 结语

综上所述,职业教育过程之中,工匠精神和当前职业教育实现良好契合具有重要的意义。职业教育当中应当考虑如何促使工匠精神得到弘扬,采取有效措施加强对学生工匠精神培养[6-7]。

参考文献

[1]徐宏伟.工匠精神的“理性之维”及其在职业教育中的培育策略[J].职教论坛,2018(02):91-95.

[2]赵保全,罗承选.工匠精神融入高等职业教育理路探讨——兼论对职业院校精神的塑造[J].山东高等教育,2018,6(01):62-69.

[3]李云飞.工匠精神在职业教育中的培育盲区和路径选择[J].宁波职业技术学院学报,2017,21(04):5-9.

[4]李云飞,徐涵.职业教育中“工匠精神”的缺失缘由与路径重塑[J].职教论坛,2017(16):76-78+83.

[5]何静.工匠精神与高等职业教育研究——以天津电子信息职业技术学院为例[J].三门峡职业技术学院学报,2016,15(03):57-61.

[6]杨严严,李妙迪.在职业教育中构建“工匠精神”的载体与制度保障[J].苏州市职业大学学报,2016,27(03):55-58.

[7]谢少瑛.工匠精神在服装职业教育的重要性及在设计教学中的开展[J].教育现代化,2016,3(21):212-214.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10242.html