SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:职业教育是中国教育体系的重要组成部分,也是技能技术型人才培养的摇篮。然而,现阶段的职业教育在发展过程中并未发挥出其应有的功能作用。鉴于这一实情,本文尝试从PEST模型的视角分析职业教育在发展过程中面临的政治、经济、社会和技术困境,并构架出相应的职业教育发展路径,为现代职业教育体系的搭建提供相应的参考和借鉴。

关键词:职业教育;PEST模型;发展路径

本文引用格式:李光辉.职业教育发展路径探究——基于PEST模型视角[J].教育现代化,2019,6(32):251-254.

一职业教育发展现状

新中国成立后,职业教育得到了前所未有的迅猛发展,尤其是政府在1985年颁布的《中共中央关于教育体制改革的决定》中肯定了“社会力量办学”这一教育方针后,职业教育学校的招生数和在校生数在1996年达到了历史最高点[1]。同时,这一阶段实施的“统包统配”等一系列的政策鼓励,也极大地促进了中国职业教育规模的迅速发展。

但随着中国经济的飞速发展与社会的转型升级,政府的各项教育政策开始向扩大“本科教育”“研究生教育”倾斜,本科及研究生的毕业生人数大幅度上升。

图1为2011-2018年历年高校(注:高校是大学、专门学院、高等职业技术学院、高等专科学校的统称)毕业人数,其中50%以上的人数为本科及以上学历毕业生,这无疑是挤占了职业教育毕业生的大量就业空间。更雪上加霜的是,职业教育“统包统配”的政策红利也逐渐消失,职业教育的发展进入下滑期。随之而来的是职业教育声誉的日趋下降。尽管在2017年的两会期间,教育部部长陈宝生曾在答记者问时,以“我们既需要培养爱因斯坦,也需要培养爱迪生,也需要培养鲁班”来充分肯定了职业教育的社会地位和人才培养功能,但“鄙薄职教”“抑职扬本”等类似的职业教育理念层出不穷[2]。那么,作为培养“鲁班”的职业教育应该怎样重新焕发生机呢?这是本文着重探索的核心课题。

二 PEST视角下职业教育发展面临的现实困境

(一)PEST模型的概述

PEST是指一种宏观环境分析模型。通常而言,所谓宏观环境,是指某一主体发展所面临的外在社会环境,一般包括四项核心因素,分别是政治环境(Political)、经济环境(Economic)、社会环境(Social)和技术环境(Technological),四种因素英文首字母的缩写,即为“PEST”,也是本文探索研究的基础模型[3]。本研究基于此模型,着眼于职业教育发展面临的宏观困境分析,试图探究出一条适用于职业教育发展的路径。

(二)职业教育发展面临的困境分析

1.政治导向困境(P)

(1)教育政策变动破坏发展的连贯性

改革开放以后,中国的职业教育政策经历了跌宕起伏的四个阶段,即1978-1984年的恢复阶段、1985-1996年的发展阶段、1997-2001年的滑坡阶段和2002-至今的重振阶段[1]。其中,恢复阶段的教育政策重点在于重建文革时期被破坏的职业教育体系,发展职业教育。发展阶段以《中共中央关于教育体制改革的决定》《中华人民共和国职业教育法》等教育法律制度为依托,呈现出以政府推动为主力、外部驱动为辅助的欣欣向荣之态,办学规模迅速扩大。但从滑坡阶段开始,职业教育发展开始出现疲态,尤其是1993年颁布的《教育振兴计划》规定,职业教育毕业生不再享受包分配的政策福利,由个人自主择业;同时,派遣证、报到证等相关证书也不再以普通高等教育学校毕业生的名义发放[4]。这项政策的颁布与实施,意味着职业教育与普通高等教育存在着本质差异,极大地打击了职业教育办学的积极性。

2002年以后,国家再次强调了职业教育发展的重要性,确立了走中国特色职业教育的发展道路,也提供了相应的政策法规支持,例如《关于大力推进职业教育改革与发展的决定》《关于大力发展职业教育的决定》等,扩大了职业教育招生面,建立了校企合作、工学结合的培养模式。但是,由“统包统配”政策消失对职业教育发展产生的不利影响依然存在[5]。

(2)教育分流理念缺少实践操作经验

中国的教育分流政策始于1985年颁发的《中共中央关于教育体制改革的决定》。该项《决定》首次提出了“教育分流”的理念,即:在完成九年义务教育后,一部分初中毕业生升入普通高中学校学习;另一部分则接受等同于高中阶段的职业教育;高中毕业后,一部分高中生通过高考升入普通高等学校接受大学教育,另一部分则接受高等职业技术教育[6]。这一政策的落地推行,虽扩大了职业教育生源,优化了职业教育结构,但由于缺少可借鉴的实践经验,未形成高效运转模式,也成为职业教育发展面临的重要现实困境:

一是,国家仅在职业教育发展的大方向上提出了“教育分流”的政策,但在具体的分流方式上,并没有给出明确的指导;同时,与普通高等学校教育相比,国家也未给予职业教育同等地位的肯定,造成各地分流方式不一,影响到了职业教育发展的稳定性[7];

二是,分流后的教育差异明显,分流后的职业教育局限于职业技能培训,层次明显低于普通高等学校教育,即使当前实施了“专升本”的国家政策,但两者之间的高效流动性仍存在一些困难;同时,国家提出的搭建“职业教育与普通教育立交桥”的实施政策也未得到具体的落地实施[8]。

2.经济发展困境(E)

中国职业教育现状的“不平衡不充分”集中体现在职业教育发展与其所应承担的经济发展功能的不相匹配[9]。

(1)职业教育的经济发展功能

前文已经提到,教育部部长陈宝生曾以“鲁班”来定位中国职业教育的人才培养功能,即培养适用于一线生产岗位的技术性或技能性人才。这就意味着,如果偏向于学术性、研究性的普通高等学校教育创新了科学技术,那么,职业教育则是将这些科学技术转化为直接劳动生产力的执行者,是实现科学技术向生产力的转化,从而推动社会经济的向前发展的重要力量。

(2)职业教育面临的经济发展困境

现阶段,中国职业教育发展面临的经济发展困境主要包括以下方面:一是,职业教育与区域经济发展人才需求存在着脱节。虽然,中国职业教育在2001年后,进入了重振阶段。但经历了改革开放后的近四十年扩张式发展及办学体系的日臻成熟,也逐渐进入了瓶颈期,集中体现在职业教育与区域经济发展需求的失衡。一般而言,限于外来资源的匮乏,职业教育毕业生多以当地就业吸收、转化为主。然而,现阶段的职业教育学校为了追逐生源,普遍偏向于通过设置“热门专业”来达到扩招的目标。最终造成不同区域间的职业教育专业设置存在着很强的“同构性”,区域办学特色显著不足,与区域经济发展的人才需求、产业发展方向协调一致的学科更是少之又少[10]。

二是,职业教育毕业生就业率的高低取决于所处的经济环境[3]。自1978年中国实行了改革开放的政策,尤其是2001年加入WTO以后,中国的经济发展与全球的经济发展关系愈发紧密相关,例如,2008年始于美国进而波及到全球的金融次贷危机,也波及到了中国,进而影响到了中国的经济形式,这无疑会增加职业教育毕业生的就业风险。如何提升职业教育学生的职业能力,舒缓国内就业压力,也是职业教育发展需要考虑的重要问题。

3.社会文化困境(S)

“学而优则仕”是中国社会有史以来秉承的社会观念,这一文化认知,直接影响着社会对于职业教育的观点和看法。纵然黄炎培先生曾在1917年的时候提出职业教育的目的之一就是服务社会,但是,社会似乎对职业教育并不“友好”[2]。

2009年,中国教育部职业技术教育中心研究所曾以10万名学生、家长及老师为样本量,对他们进行了“愿意选择或者愿意孩子、学生选择职业教育”为主题的调查。调查结果显示,愿意选择职业教育的学生仅占总人数的10.5%,愿意孩子选择职业教育的家长数量更是少之又少,还不到总人数的5%。2014年,山东烟台的记者也曾就此问题对中学生和家长进行了采访,结果发现,学生对于“职业教育”这个概念十分模糊,仅认为职业教育是“差学生”接受的教育;家长更是信奉着“万般皆下品,唯有读书高”的文化信条,认为子女只有接受高等教育,才能实现他们“望儿成龙,望女成凤”的愿望[11]。同时,企业也更倾向于招聘本科生或者研究生。

诚然,职业教育作为中国重要的教育体系之一,是现代技术型人才培养的重要教育性力量,但是社会公众对其持有的种种偏见及对看待毕业生的“有色眼镜”无疑是在很大程度上限制了职业教育力量的发挥。然而,面对这一困境,仅仅依靠职业教育学校自身是远远不够的,如何改变社会公众对职业教育的社会文化认知,显得任重而道远。

4.科学技术困境(T)

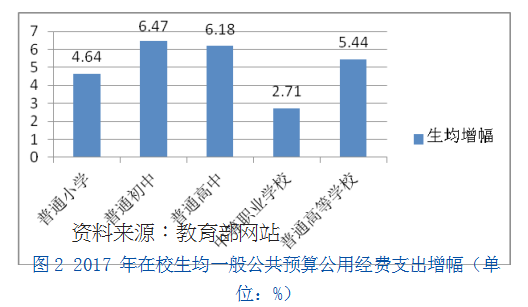

在当前社会,政府仍然是职业教育的办学主体,职业教育的办学及发展依靠着国家财政性或事业性的资金投入。然而,崔钰婷、付从荣的研究显示,相对于普通高中教育而言,政府对职业教育的经费投入明显偏低,比之普通高等教育,在学生人数接近的情况下,更是低了20.1个百分点[2]。这种经费配置的失衡,直接导致了职业教育在发展过程中面临着重重困境。以2017年政府对中等职业教育的投入为例:2017年,全国教育经费总投入为42562.01亿元,比上年增长了9.45%;国家财政性教育经费为34207.75亿元,比上年增长了8.95%,但是中等职业教育的经费投入增幅却相对较小,如下图所示:

可以看出,在上图五类教育类型中,2017年中等职业学校在校生一般公共预算公用经费支出增幅最小,仅为2.71%,这再次证明了政府对职业教育经费投入的不足,也是造成职业教育学校大量技术设备缺失的重要原因。不同于普通高等教育偏向学术型、研究型的教育,职业教育偏向于应用型,尤其是互联网时代高端技术型人才的培养,需要大量一流技术设备做支撑,并能跟随时代的发展及时进行更新,这无疑会加大职业教育的成本支出。然而,这种经费投入的不足,则严重限制了职业教育面对日新月异的科学技术变化而进行相应的技术设备更新,延误了对人才的更新培养。

同时,职业教育也存在着信息化应用能力的不足。相对于高等教育“学士—硕士—博士”的学位,职业教育并没有独立的学位制度,深造晋升通道更是十分狭窄。纵然职业教育毕业生有“专升本”的机会,也因职业学校对信息化应用能力的严重不足而导致学生错失许多学习资源,失去了相应的晋升机会。

三 基于PEST模型的职业教育发展路径探究

(一)“修建”上层建筑,优化职业教育顶层设计

一直以来,政府都是职业教育发展的中坚力量,也是推动教育分流政策的主要力量。政府应首先对职业教育赖以生存的政策、法律等上层建筑进行“修建”、升级,才能优化职业教育的发展环境。

第一,优化职业教育分流模式。中等职业教育和高等职业教育的划分,目的不单在于解决分流的去向和比例问题,更重要是帮助学生实现个人和社会发展的统一。因此,应对现行的教育分流模式进行“去指标化”,优化分流模式,最主要的在于打通中等职业教育与中等教育、高等职业教育与高等教育之间的通道,培养出“既会技能又有文化”的技能型人才和“既懂技术又知管理”的技术型人才[12]。

第二,使职业教育发展“有据可依”,即将职业教育发展模式以政策法规的方式加以规定,主攻方向在于制定出可操作性强、专业程度高的职业教育指导体系,肯定职业教育在教育现代化中的重要地位。其中,国务院于2019年印发的《国家职业教育改革实施方案》成为当前职业教育发展的重要依据,尤其是“特高计划”和“学历证书+职业技能等级证书”两项制度的推进为职业教育的发展指明了方向[13]。

(二)产教融合,平衡区域对职业教育人才的“需求”与“认可”

产教融合并不只是校企合作,更不是简单的人才输送,而是立足于区域经济发展需求的校企合作与人才培养,即职业教育应寻求产教融合的区域“一体化”发展道路。诚然,职业教育毕业生就业以区域吸收为主,但区域的经济发展也离不开多样化的人才储备。职业教育与区域经济发展存在着联动效应,是相互促进与反馈的动态发展过程,这为职业教育的发展变革提供了方向标,在学科设置、社会实践等方面需主动形成与区域经济的联动发展。要注意的是,职业教育在面向区域经济培养人才时,要注重平衡区域对职业教育培养人才的“需求”与“认可”。例如,西藏地区的企业虽对软件编程人才有着较高程度的需求,但是对毕业于职业教育学校的该类人才认可度却相对较低。因此,职业教育需基于区域经济发展,精准定位人才培养的目标与规格,平衡人才供需关系。

(三)转变社会理念,打造职业教育“通行证”

“劳心者治人,劳力者治于人”。当前社会面对职业教育的“有色眼镜”,折射出的是对体力劳动的隐性歧视,多数父母对子女的职业期待是“管理者”“公务员”等看起来体面的工作,而有意识地忽视甚至是贬低职业教育。因此,转变这一社会理念,是职业教育获得可持续发展面临的重要课题。结合前人研究,本文认为,可从以下三个维度着手,转变社会公众对职业教育的偏见:

一是政府层面,国家应有意识地逐步引导社会公众消除轻视职业教育的心理,不断提高技术及技能型人才的社会地位,通过政策激励、助学支持、树立榜样等方式,为职业教育赢得社会公众的重视。例如,对推行或支持产教融合的企业给予“金融+财政+土地+信用”的组合式政策激励,推动企业和职业教育院校形成“同呼吸,共命运”的共同体。

二是学校层面,在职业教育中,学校承担的不仅是“教育”责任,还背负着学生就业的重任,职业教育毕业生就业的不理想,也是导致社会公众对职业教育持有偏见的重要原因之一。对于此,职业教育学校应联合企业举办各类专场招聘会、双选会、人才推介会等,为学生提供多渠道就业,让其公平公正地参与到人才竞争中;此外,职业教育院校也要积极推行“1+X”证书制度,鼓励学生在获取学历证书的同时,考取多类职业技能等级证书,提高学生的就业创业能力。

三是学生自身层面,若要获得社会公众的尊重与认可,职业教育学生应端正自己的求学、求职心态,以自身具备的专业技能知识为出发点,合理规划自身的求学及职业生涯,做到既不好高骛远,亦不妄自菲薄。总而言之,只有政府、学校和学生自身三维度同时契合,才能打造出职业教育当之无愧的“通行证”,职业教育也才能真正成为与普通高等教育拥有同等地位的教育体系。

(四)依托“互联网+”,设计多样化教学方式

“互联网+”时代的特点是什么?是快速。在“互联网+”时代,职业教育的持续性发展表现为教学方式的多样化,即主要思考如何让学生在一方课堂,快速、广泛地接触到各类知识,以应职业需求之便。

首先,应树立开放的职业教育观,将互联网信息和技术引入到职业教育中。例如,针对科学技术设备落后、更新不及时或缺失这一窘况,各职业院校可将互联网中的“仿真模拟”技术引入到日常教学中,通过VR体验、互联网虚拟实验室等技术手段,构建智能化教育平台,让学生模拟技术操作,实现互联网技术与职业教育的“深层嫁接”,同时,也可增强学生学习的兴趣和体验。

其次,实施教育帮扶,由“互联网+”教育技术运用较为成熟的职业教育院校为计划或正在搭建“线上学习平台”的职业教育院校提供相应的人才帮扶和技术支持。例如,将“慕课”“微课”等线上课堂引入到教学体系,为学生打造个性化、混合式的学习平台,为职业教育注入新动力。

参考文献

[1]王德忠.中国职业教育三十年[J].职业技术教育,2008,29(33):2.

[2]崔钰婷,付从荣.我国职业教育当前地位及发展路径研究[J].高等继续教育学报,2018,31(04):56-59.

[3]李源泉.苏州地区高职学生职业能力提升探析——基于PEST模型视角[J].辽宁高职学报,2017,19(04):72-75.

[4]程言.基于PEST分析法浅议高职院校人才培养模式创新[J].中国培训,2017(02):231.

[5]马建富.现代职业教育体系构建的制度配置与政策创新[J].河北师范大学学报(教育科学版),2012(7):62-62.

[6]汪晶晶.中新分流教育政策比较研究[J].职教论坛,2008(19):56-58.

[7]杨杰军.普职融合实现中等教育突破发展——在高考模式改革背景下的民族农村普职教育相互沟通初探[J].中国农村教育,2014(z2):92-95.

[8]王文涛.教育分流视角下高职教育发展的优化路径研究[J].广东轻工职业技术学院学报,2014(4):29-32.

[9]王珩安.社会主要矛盾规定职业教育发展:定位、目标与路径[J].职业技术教育,2018,v.39;No.893(07):14-18.

[10]宋贤钧,张昭,陈蕾.“互联网+”视域下高等职业教育与区域经济协调发展的路径探索研究——以兰州石化职业技术学院为例[J].兰州石化职业技术学院学报,2018,v.18;No.83(2):59-62.

[11]魏婉月.普通高中后职业教育与普通高等教育分流的政策研究.https://wenku.baidu.com/view/7942654ddaef5ef7bb0d3c8a.html,2016.

[12]高等职业教育发展定位中的若干问题.http://www.xdxd.cn/shehuiluntan/jiaoyupinglun/2010-06-08/1091.html.

[13]《国家职业教育改革实施方案》.http://www.gov.cn/.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10065.html