摘要:目的了解药品不良反应(ADR)发生情况,并提出相应措施,为临床合理、安全用药提供依据。方法收集2022年1月1日—12月31日本院107例上报至国家药品不良反应监测中心的药品ADR报告。随后对这些报告从患者性别、年龄等多个维度进行梳理,进行深入的回顾性分析。结果21~60岁年龄段ADR发生率最高;静脉给药导致的ADR发生率最高;发生ADR的药物主要为抗感染药物,主要不良反应表现为消化系统反应。结论做好药物监测可大幅提升患者的用药安全性。

关键词:药物不良反应,临床药师,安全用药,报告分析

0引言

药物不良反应(ADR)是指在正常用药条件下,合格药品所产生的与治疗目的不相符的有害反应。对ADR进行严密监测,是确保药品上市后安全性和有效性的关键环节,同时也是药物警戒体系不可或缺的部分。医疗卫生专业人员在药品使用过程中发现或获知任何与药品安全相关的信息,须及时上报至药品监督机构,这一过程有助于持续评估药物的风险和效益,确保公众用药的安全性。

随着医疗技术的进步和临床药物种类的不断增加,合并用药的情况日益普遍,药物不良反应的发生率也在逐年上升。虽然多种药物联合使用可以提高治疗效果,但也增加了发生ADR的风险。不良反应不仅会影响患者的治疗效果,还可能导致严重的健康问题,甚至危及生命。因此,本文通过分析我院2022年的ADR报告总结ADR发生的特点和规律,探究引发用药风险的因素,优化药物使用策略,提高用药安全性和有效性,从而最大化地发挥药物治疗作用,并减少不良反应风险,提高患者的治疗效果和用药安全性[1]。

1资料与方法

将2022年1月1日—2022年12月31日我院107例ADR报告纳入研究,通过对报告中数据进行汇总和分析,找出药物使用中的潜在风险,将其指导临床用药,提升患者安全性。

2结果

2.1 ADR严重等级分布情况

ADR报告中,一般反应94例,新一般反应5例,重不良反应5例,新严重ADR病例0例。

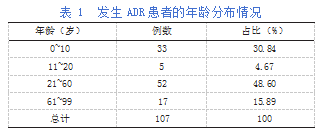

2.2发生ADR患者的年龄分布情况

在统计的107例ADR报告中,男性患者共61例,占57.01%;女性患者共46例,占42.99%。从年龄段分布来看,21~60岁的成年人是ADR发生的高风险群体,该年龄段内共有52个ADR报告,占48.6%;相反,11~20岁的青少年人群的ADR发生率相对较低,仅报告5例,占4.67%。

2.3不同给药途径导致的ADR

静脉滴注所致ADR占比最高,占44.86%,其次为口服给药,占42.99%。

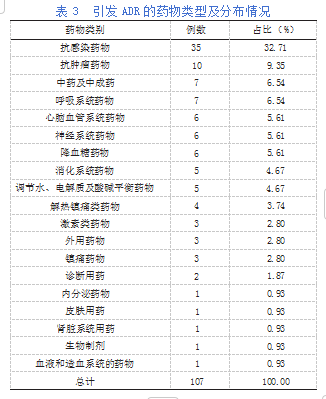

2.4不同药品种类引发的ADR及其分布

ADR发生率较高的药物类别主要包括抗感染药物、抗肿瘤药物、中药及中成药、呼吸系统药物以及心脑血管系统药物,见表3。

头孢曲松引发的不良反应最多,说明使用时需特别关注其安全性,见表4。

2.5 ADR涉及的器官/系统分类及临床表现

107例ADR报告中,损害消化系统的报告最多,为28例,占比23.36%。见表5。

2.6 ADR的转归情况

107例ADR报告中患者转归情况:治愈8例,占比7.48%;好转94例,占比87.85%;不详5例,占比4.67%。

3讨论

3.1 ADR上报情况分析

本次研究纳入的107例ADR中,监护模式为“被动监测”,即大部分不良反应是医生在日常查房中发现的,小部分来源于临床药师。鉴于我院上报主要采取自发呈报制度,实际工作中的医务人员对ADR的认识水平不同,可能使ADR上报率与实际发生率存在一定误差,可能存在漏报或瞒报现象。针对上述情况,医疗机构应加强对各临床科室关于ADR上报的培训,强调发现ADR的重要性且规范上报流程,并及时分析处理ADR事件[2]。

3.2 ADR涉及病例年龄分布情况分析

分析结果显示,从年龄段分布来看,21~60岁的成年人是发生ADR的高风险人群,占48.6%;相反,11~20岁的青少年发生ADR的概率相对较低,占4.67%,提示非老年的成年人出现药物不良反应的风险相对较高,分析其主要原因为该群体的年龄跨度较大,涉及患者数量较多,因此不良反应风险相对较高。但是,仍需警惕特殊人群的药物不良反应问题。根据药物说明书可知,特殊人群包括儿童、妊娠哺乳期妇女、60岁以上老人,这几类人群生理生化机能发生变化较大,导致药代动力学和药效学也会随之改变。首先,儿童是ADR高发人群,一方面是儿童自身生理发育的特殊性;另一方面是儿童用药成人化严重,所用成人药品剂量折算缺乏标准。其次,妊娠哺乳期妇女的生理生化方面具有特殊性,使用药物可能引起胎儿或婴儿相关不适。最后,60岁以上老人药物的代谢和排泄能力降低,易患有合并基础疾病。且由于基础疾病的复杂性,临床上联合使用药物的情况时有发生[3],故需要重点监护特殊人群的用药。

3.3 ADR涉及用药剂型与给药途径情况分析

本次分析可知,在107例ADR报告中,静脉给药的ADR发生率最高,为44.86%,其次是口服给药,占42.99%。静脉给药由于直接进入血液循环,药物作用迅速且不经过消化道代谢,易导致较高的ADR发生率。常见的静脉给药ADR包括注射部位反应、过敏反应和药物毒性。口服给药虽然较为便捷,但由于药物在消化道的吸收、代谢过程复杂,也会引起较高的ADR发生率。常见的ADR有胃肠不适、过敏反应等。吸入给药、外用、肌内注射和经耳给药的ADR发生率相对较低,但仍需关注其潜在风险。

3.4 ADR涉及药物种类的情况分析

根据本次分析可知,抗感染药物在本次ADR报告中例数最多,成为主要的药物类别。其中,β内酰胺类抗生素是最常见的致ADR药物,包括头孢曲松(10例)、头孢哌酮舒巴坦(4例)和阿莫西林(2例)。这些数据提示,临床使用抗菌药物时,必须严格遵守《抗菌药物临床使用指导原则》。医生应根据明确的指征和微生物学证据来选择最适合的药物品种、用药时机和疗程,以确保治疗的有效性和安全性。

为了减少抗菌药物相关的ADR发生率,各临床科室、药学部门及相关行政部门需要共同努力,加强对抗菌药物合理使用的管理,这包括制定和落实合理的用药规范、加强对医务人员的培训、提高相关人员对抗菌药物合理使用的认识。此外,还应定期监测和评估抗菌药物的使用情况,及时发现并纠正不合理的用药行为,以有效降低抗菌药物相关的ADR风险,确保患者用药的安全性和治疗效果,从而提高整体医疗质量[4]。

3.5 ADR涉及的器官/系统分类及临床表现

本次ADR分析报告可知,主要涉及的器官/系统包括消化系统、神经系统和皮肤及其附件。消化系统损害的表现主要为腹泻、腹痛、恶心、呕吐、食欲不振和鹅口疮;神经系统损害则表现为头晕、头痛、耳痛、下肢抖动和夜梦异常;皮肤及其附件的损害表现为皮疹、瘙痒和红肿。这些不良反应大多外显,较易被发现。相比之下,循环系统和泌尿系统的临床表现不明显,因此监护患者的过程中需要提高风险防范意识。医务人员在用药前应详细询问患者的用药史、过敏史和家族史等信息,以识别潜在风险。用药过程中,应密切观察患者是否出现异常表现,并及时记录和上报ADR情况且迅速采取处理措施,以有效降低患者用药风险,确保治疗的安全性和有效性[5-7]。

综上所述,所有药物都有可能发生不良反应,这是由于个体差异造成的。工作人员需要在治疗中,做好对不良反应的管理和识别工作。若出现不良反应要立刻停药,并进行相应处理。药师需要发挥作用,通过深入临床的方法对患者进行指导。同时,需要加强药学管理,确保药物使用的合理性和规范性,以有效预防和减少不良反应的发生。此外,药师应与医生密切合作,定期评估药物治疗方案并及时调整用药策略,确保患者获得最佳的治疗效果。总之,合理用药和有效的ADR管理不仅是保障患者安全的重要措施,也是提高整体医疗水平的关键环节。

参考文献

[1]龙飘飘,陈丽英.某院2019年—2020年58例抗菌药物不良反应的临床特征分析[J].抗感染药学,2022,19(3):423-426.

[2]陈斯韵,姜顺军,魏理.我院1168例药物不良反应报告分析[J].海峡药学,2021,33(1):3.

[3]张冲,张宇轩.我院2017—2019年药品不良反应报告分析[J].临床合理用药杂志,2021,14(35):152-153,156.

[4]赵世玲.抗菌药物所致不良反应发生情况及合理用药分析[J].临床合理用药杂志,2020,13(31):2.

[5]范晓,尚涛,柳文.抗肿瘤药物不良反应调查及临床合理用药评价[J].中国药物滥用防治杂志,2022,28(10):4.

[6]胡文琴,邱力波.药物不良反应582例报告分析[J].临床合理用药杂志,2022(11):15.

[7]王新宇,张艳仙,蒋睿,等.药物不良反应1055份报告分析[J].临床合理用药杂志,2021,14(7):141-142.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/81602.html