【摘要】目的:观察中医推拿联合康复训练治疗缺血性卒中后痉挛性偏瘫患者的效果。方法:选取2021年1月至2024年1月该院收治的80例缺血性卒中后痉挛性偏瘫患者进行前瞻性研究,按照随机数字表法将其分为观察组与对照组各40例。对照组接受常规康复训练,观察组在对照组基础上实施中医推拿治疗。比较两组干预前后肢体痉挛程度[改良Ashworth量表(MAS)]及肌力[徒手肌力评定量表(MMT)]、四肢运动功能[Fugl-Meyer运动功能评定量表(FMA)]及日常生活自理能力[改良Barthel指数(MBI)]评分。结果:干预4周后,观察组肢体痉挛程度低于对照组,肱二头肌、股四头肌MMT评分,上、下肢FMA评分及MBI评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:中医推拿治疗缺血性卒中后痉挛性偏瘫患者效果确切,可减轻其肢体痉挛程度,提高肌力,并进一步提升其肢体运动功能和日常生活自理能力,效果优于单用常规康复训练。

【关键词】中医推拿,穴位按摩,缺血性卒中,痉挛性偏瘫,肢体功能,康复训练

缺血性卒中主要因脑血管阻塞导致脑组织血氧供应减少或中断而发病,可引起脑组织坏死、软化,即使及时救治,也可能遗留神经功能障碍[1]。偏瘫是卒中常见的后遗症,患者表现为肌肉痉挛、肌力下降、平衡功能障碍等症状,可严重降低患者日常生活能力[2]。早期康复训练可提高患者的运动功能,防止肌肉萎缩,但训练效果受患者依从性的影响。中医认为,卒中后偏瘫的病因为血脉瘀滞、经络不通,治疗需从活血化瘀、疏通经络方面入手[3]。推拿是中医常用的外治技术,通过推、拿、按、捏、揉等手法作用于与疾病相关的经络、穴位,从而达到疏通经络、活血祛瘀、强筋壮骨等效果[4]。本文观察中医推拿联合康复训练治疗缺血性卒中后痉挛性偏瘫患者的效果。

1资料与方法

1.1一般资料选取2021年1月至2024年1月本院收治的80例缺血性卒中后痉挛性偏瘫患者进行前瞻性研究。纳入标准:符合《中医内科常见病诊疗指南》[5]中卒中后偏瘫的诊断标准;经静脉溶栓后血管再通,处于卒中恢复期;痉挛型偏瘫;首次发病。排除标准:合并脑出血;合并恶性肿瘤;合并严重认知功能障碍;卒中前存在肢体功能障碍;双侧瘫痪。患者及家属对本研究内容了解并签署知情同意书,且本研究经本院伦理委员会审批通过(批准文号:20210103)。按照随机数字表法将其分为观察组与对照组各40例。对照组男22例,女18例;年龄53~72岁,平均(62.51±5.48)岁;病程1~5个月,平均(2.51±0.67)个月;偏瘫侧:左侧17例,右侧23例。观察组男21例,女19例;年龄54~71岁,平均(62.53±5.50)岁;病程1~5个月,平均(2.53±0.65)个月;偏瘫侧:左侧18例,右侧22例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2方法两组均给予常规神经营养、抗血小板、改善肌张力等治疗。

在此基础上,对照组接受常规康复训练。(1)良肢位摆放。将患者置于舒适的抗痉挛体位,于肩、肘、髋、膝关节处垫放枕头,防止关节后撤或过伸,患者可取健侧卧位、患侧卧位、仰卧位、坐位等体位,每2 h转换1次体位。(2)关节被动训练。由护士或家属对患者上、下肢关节实施屈伸、旋转等活动,10 min/次,2次/d。(3)Bobath握手。指导患者十指交叉握手,患侧拇指在上,健侧肢体带动患肢上举,然后双手返回胸前,水平、垂直位各维持15~30 s,20次/d。(4)双桥式运动。患者仰卧,双足平踏于床面,医护人员站立于患侧,帮助患者屈膝,嘱其将臀部抬起,维持5~10 s,然后缓慢放下,20次/组,3~4组/d。(5)站立和行走训练。患者病情稳定后可循序渐进地开展床旁站立、行走训练,早期可借助拐杖、栏杆,以健侧带动患侧,逐渐增加患肢负重训练,30~45 min/d。(6)日常生活能力训练。指导患者自己完成穿衣、洗澡、进食、如厕等日常生活活动,患者如厕、洗澡时可在家属陪同下进行,防止跌倒,但家属需减少协助。

观察组在对照组基础上实施中医推拿治疗。(1)四肢推拿:患者取仰卧位,操作者手掌屈曲,以手背小指侧对患者患侧上肢内外侧进行滚法推拿,先从肩部到腕部,再从腕部到肩部,往返35次,然后对肩关节进行屈伸、旋转5~10次,抖摇肘、腕关节1 min,捻揉指、掌关节3 min。下肢先从大腿根部沿股四头肌向下经膝关节、小腿外侧实施滚法,然后取俯卧位对大腿后侧、腘部、小腿后侧实施滚法,往返3~5次,抓住脚踝抖摇下肢1 min,活动踝关节和膝关节5~10次,沿足跟向脚趾方向推拿3 min,按摩足底内脏反射区3 min。

(2)穴位按摩:上肢按摩肩井、曲池、手五里、外关、合谷、阳池等穴,下肢按摩环跳、阳陵泉、委中、承山、昆仑、涌泉、太冲等穴,随后按揉背部腧穴,每个穴位按摩30 s。1次/d。

1.3观察指标(1)比较两组干预前、干预4周后肢体痉挛程度。采用改良Ashworth量表(MAS)评估,按肌张力从低到高分为0、1、1+、2、3、4级,分级越高表明痉挛程度越严重。(2)比较两组干预前、干预4周后肢体肌力。采用徒手肌力评定量表(MMT)[6]评估,让患者伸直偏瘫侧肘关节和膝关节,操作者用手对其肱二头肌、股四头肌施加阻力,根据活动范围和对抗力度将其肌力分为6个等级,分别计0~5分。0级:肌肉无任何收缩;1级:触诊时肌肉轻微收缩,但不能引起关节活动;2级:减重状态下可活动关节;3级:可抗重力做关节全范围运动,但无法对抗阻力;4级:可抗重力、抗部分阻力运动;5级:可抗重力、完全对抗阻力进行全范围活动,肌力恢复正常。(3)比较两组干预前、干预4周后四肢运动功能。采用Fugl-Meyer运动功能评定量表(FMA)评估,上肢66分,下肢34分,分数越高表明肢体功能越好。(4)比较两组干预前、干预4周后日常生活自理能力。采用改良Barthel指数(MBI)评估,包含进食、床与轮椅转移、修饰、如厕、洗澡、步行、上下楼梯、穿衣、大便控制、小便控制等10个项目,总分0~100分,分值越高表明日常活动能力越好。

1.4统计学方法应用SPSS 21.0软件进行统计学分析,计量资料以(x±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,等级资料比较采用秩和检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

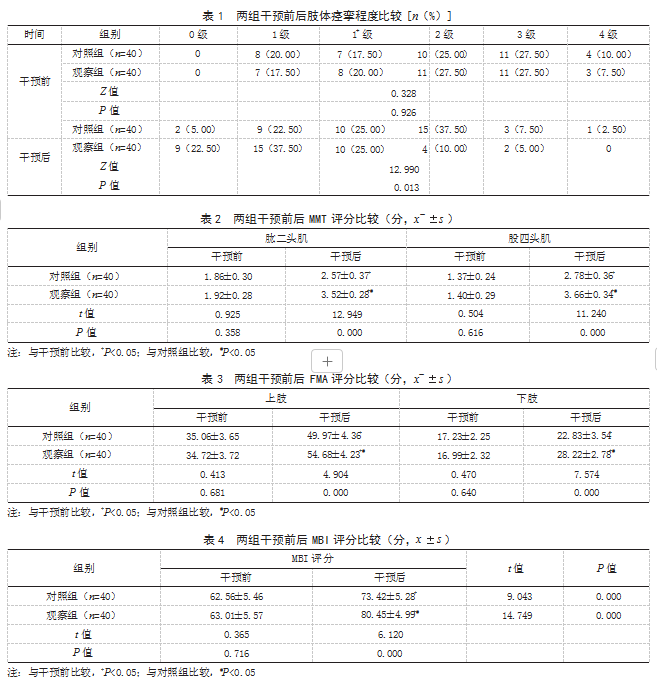

2.1两组干预前后肢体痉挛程度比较干预前,两组肢体痉挛程度比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组肢体痉挛程度均低于干预前,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2两组干预前后肢体肌力比较干预前,两组肱二头肌、股四头肌MMT评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,两组肱二头肌、股四头肌MMT评分均高于干预前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3两组干预前后四肢运动功能比较干预前,两组上、下肢FMA评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,两组上、下肢FMA评分均高于干预前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4两组干预前后日常生活自理能力比较干预前,两组MBI评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组MBI评分均高于干预前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

3讨论

缺血性卒中是常见的脑血管疾病,可导致多种后遗症,其中偏瘫发生率较高,偏瘫早期患者多表现为弛缓性偏瘫,随着病情发展,可转变为痉挛性偏瘫[7]。虽然服用降低肌张力的药物可减轻肌痉挛,但不良反应较多,且可能影响健侧肢体肌力[8]。常规康复训练可提高患者运动功能和自理能力,但干预周期长,效果易受患者依从性影响[9]。

中医认为,中风后偏瘫的病因是痰瘀阻滞、经络不畅,治疗关键为活血化瘀、疏通经络[10]。中医推拿是治疗偏瘫的常用手段,具有舒筋通络、提神醒脑、补阳益气等功效,可恢复筋骨濡养,减轻肢体痉挛程度,提升肌力[11]。

本研究结果显示,干预后观察组肢体痉挛程度低于对照组,肱二头肌、股四头肌MMT评分,上、下肢FMA评分,以及MBI评分均高于对照组。分析原因:中医推拿包括推、拿、滚、按、揉、捻等多种手法,通过滚法作用于四肢肌肉,并牵拉、活动关节,抖动患肢,可减轻肌张力、滑利关节,纠正异常姿势,改善肢体功能;捻揉手指可提高患者手部精细运动功能,按摩足底内脏反射区可以调节相应器官的功能,兴奋外周神经,发挥镇静安神、提神醒脑等作用[12]。穴位按摩可发挥经络和穴位的作用,如按摩肩井、曲池穴可缓解肩部僵硬、疼痛症状;按摩手五里穴可发挥理气散结、通经活络的作用;按摩外关、合谷、阳池等穴可镇静止痛、调节气血,减轻上肢痿痹症状;按摩环跳、阳陵泉等足少阳胆经穴位可发挥通经活络、活血化瘀的作用;按摩委中、承山、昆仑等膀胱经穴位可减轻腰背痛和下肢痿痹症状;按摩涌泉穴可滋肾补肾、醒神开窍;按摩太冲穴可通络止痛、平肝息风[13]。对背部腧穴进行推拿可调节脏腑功能、振奋阳气,恢复患者肢体运动功能[14]。推拿不仅能减轻肌肉痉挛程度,还可提高常规康复训练的效果,从而提高肌力和运动功能,减轻活动障碍对患者日常生活的不良影响[15]。

综上所述,中医推拿治疗缺血性卒中后痉挛性偏瘫患者效果确切,可减轻其肢体痉挛程度,提高肌力,并进一步提升其肢体运动功能和日常生活自理能力,效果优于单用常规康复训练。

参考文献

[1]王千慧,李成年,许航,等.针刺治疗卒中后痉挛性偏瘫系统评价再评价[J].国际中医中药杂志,2023,45(12):1589-1594.

[2]于慧丽,李晓玲,于亚东.镜像疗法联合下肢负重振动训练对脑卒中偏瘫患者下肢功能,步行功能与日常生活活动能力的影响[J].河北医药,2022,44(19):2939-2942.

[3]高红亮,杨美专,宋九龙,等.上肢力反馈结合任务导向性训练对脑卒中偏瘫患者上肢功能和日常生活能力的影响[J].江苏医药,2023,49(5):515-518.

[4]矫非桐,王春艳.脑卒中偏瘫患者的中医康复治疗及护理研究进展[J].吉林医药学院学报,2023,44(5):371-372.

[5]中华中医药学会.中医内科常见病诊疗指南[M].北京:中国中医药出版社,2008:95.

[6]王盛,姜文君.徒手肌力检查发展史及分级进展[J].中国康复理论与实践,2015,21(6):666-669.

[7]唐艺丹,姚智.针灸联合中医康复治疗脑卒中后躯干控制障碍研究进展[J].陕西中医,2023,44(7):987-989.

[8]吴奇勇,叶锦萍,李洋,等.MOTOmed智能运动训练系统对脑卒中偏瘫患者上肢运动功能康复的成本-效果研究[J].中国康复理论与实践,2022,12(2):154-157.

[9]李梦佳,徐西元.中西医治疗脑卒中后肢体痉挛性瘫痪概述[J].河南中医,2023,43(6):948-956.

[10]董春燕,安琦,吴小芳,等.阴阳透刺针法配合中医辨证穴位按摩护理对脑卒中偏瘫患者康复效果的影响[J].四川中医,2023,41(8):201-204.

[11]梁倩莹,李*明.化痰通络方联合穴位推拿按摩对脑梗死后痉挛性偏瘫患者的效果[J].中国医学创新,2024,21(3):86-89.

[12]王红霞,吴婵娇,关海玲.耳穴压豆联合穴位按摩治疗脑卒中偏瘫的疗效观察[J].中医临床研究,2022,14(30):66-69.

[13]许静,邹秋玉,唐舒箫,等.提督调神针法结合穴位按摩对脑卒中后偏瘫患者肢体运动功能及生活质量的影响[J].现代中西医结合杂志,2023,32(23):3317-3320.

[14]史小萱,石文英,邹秋玉,等.手足十二针配合穴位贴敷对脑卒中后偏瘫患者脑血流动力学和运动功能的影响[J].四川中医,2023,41(11):194-197.

[15]党玉兰,杨健峰,孟海超,等.经皮穴位电刺激结合针刺辅助脑卒中后偏瘫患者康复训练的效果[J].中国医药导报,2023,20(27):137-142.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/80721.html