【摘要】目的:观察早期多频次高压氧治疗急性脑梗死患者的效果。方法:回顾性分析2022年7月至2023年7月该院收治的90例急性脑梗死患者的临床资料,依据高压氧治疗频次不同将其分为对照组和研究组各45例。对照组应用低频次高压氧治疗,研究组应用多频次高压氧治疗,比较两组疗效,治疗前后神经功能缺损[美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)]评分、日常生活能力[改良Barthel指数(MBI)]评分、神经功能指标[神经元特异性烯醇化酶(NSE)、中枢神经特异性蛋白(S100β)、胶质纤维酸性蛋白(GFAP)]水平、炎性因子[C反应蛋白(CRP)、基质金属蛋白酶-9(MMP-9)]水平,以及不良反应发生率。结果:研究组治疗总有效率为95.56%(43/45),高于对照组的82.22%(37/45),差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,研究组NIHSS评分低于对照组,MBI评分高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后,研究组S100β、NSE、GFAP、CRP、MMP-9水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论:早期多频次高压氧治疗急性脑梗死患者可提高治疗总有效率和日常生活能力评分,降低NIHSS评分、神经功能指标水平和炎性因子水平,效果优于低频次高压氧治疗。

【关键词】急性脑梗死,早期,多频次高压氧,神经功能缺损,日常生活能力,炎性因子,不良反应

急性脑梗死是卒中的常见类型,约占全部卒中的80%,主要因脑血管阻塞导致血流量骤减或中断,引起脑组织缺血性坏死,其发病与抽烟酗酒、饮食不规律、精神压力大、缺乏锻炼、遗传等因素相关,发病率逐年升高[1]。该病具有起病急、进展快、病死率高的特点[2],即使抢救成功也可遗留肢体瘫痪、认知功能障碍等。高压氧治疗为无创辅助治疗方式,具有接受度高、操作简单、无痛苦等优势,可减轻患者临床症状,改善预后[3]。本文观察早期多频次高压氧治疗急性脑梗死患者的效果。

1资料与方法

1.1一般资料回顾性分析2022年7月至2023年7月本院收治的90例急性脑梗死患者的临床资料。纳入标准:符合《中国急性缺血性脑卒中诊断指南2018年》中急性脑梗死的诊断标准[4],首次发病;发病时间<7 d;入院时美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分5~20分;无意识障碍或认知功能障碍,能配合各项操作;资料完整。排除标准:有高压氧治疗禁忌证;大面积脑梗死,生命体征不稳定;发病前有认知障碍、精神疾病;合并器官功能衰竭;依从性差。患者及家属了解本研究内容并自愿签署知情同意书。依据高压氧治疗频次不同将其分为对照组和研究组各45例。对照组:男22例,女23例;年龄48~77岁,平均(66.41±8.23)岁。研究组:男24例,女21例;年龄49~78岁,平均(66.94±8.72)岁。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2方法两组均行基础治疗,包括保护脑功能、清除氧自由基、活化神经细胞、抗凝、溶栓、降颅压等,同时密切关注患者临床症状,警惕出血情况。在此基础上,进行高压氧治疗。采用宏远氧业股份有限公司的医用大型多人空气加压氧舱。进舱前完善相关检查,禁止食用高蛋白、大豆等产气食物;向患者讲述注意事项和气压伤的基本知识,不可随意搬弄舱内按钮、开门等设施,排空大小便。患者进入加压舱后,匀速加压20 min,待空气至0.22 Mpa,让患者稳定吸氧20 min,休息5 min;再稳压吸氧20 min,休息5 min后,再次稳压吸氧20 min;之后匀速降压20 min。整个治疗过程约110 min,加压舱内氧气浓度<23%,温度20~26℃。对照组应用低频次高压氧治疗。1次/d,6 d/周。

研究组应用多频次高压氧治疗。2次/d,间隔5~6 h,6 d/周。

两组均以10 d为1个疗程,共治疗5个疗程。1.3观察指标(1)比较两组疗效。参考《脑卒中患者临床疗效评定标准》,计算NIHSS评分下降率,NIHSS评分下降率=(治疗前NIHSS评分-治疗后NIHSS评分)/治疗前NIHSS评分×100%。基本治愈:NIHSS评分下降率为91%~100%;显效:NIHSS评分下降率为46%~90%;有效:NIHSS评分下降率为18%~45%;无效:NIHSS评分下降率<18%。总有效率=(基本治愈+显效+有效)例数/总例数×100%。(2)比较两组治疗前后神经功能缺损和日常生活能力评分。采用NIHSS评估神经功能缺损情况,共11项,总分0~42分,评分越高,神经功能缺损越严重;采用改良Barthel指数(MBI)评估日常生活能力,总分100分,评分越高,日常生活能力越好。(3)比较两组治疗前后神经功能指标水平。采集患者晨起空腹肘静脉血3 mL,置于促凝管,转速3000 r/min,离心半径10 cm,持续离心10 min,采集上层血清,使用酶联免疫吸附法检测神经元特异性烯醇化酶(NSE)、中枢神经特异性蛋白(S100β)、胶质纤维酸性蛋白(GFAP)水平。(4)比较两组治疗前后炎性因子水平。使用酶联免疫吸附法检测C反应蛋白(CRP)、基质金属蛋白酶-9(MMP-9)水平。(5)比较两组不良反应发生率。

1.4统计学方法应用SPSS 25.0软件进行统计学分析,计量资料以(x—±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

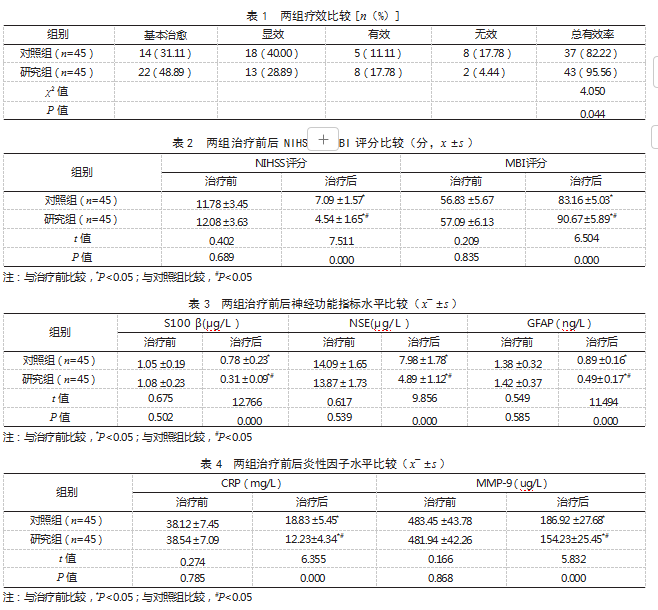

2.1两组疗效比较研究组治疗总有效率为95.56%(43/45),高于对照组的82.22%(37/45),差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2两组治疗前后神经功能缺损和日常生活能力评分比较治疗前,两组NIHSS、MBI评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组NIHSS评分均低于治疗前,且研究组低于对照组,两组MBI评分均高于治疗前,且研究组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3两组治疗前后神经功能指标水平比较治疗前,两组S100β、NSE、GFAP水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组S100β、NSE、GFAP水平均低于治疗前,且研究组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4两组治疗前后炎性因子水平比较治疗前,两组CRP、MMP-9水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组CRP、MMP-9水平均低于治疗前,且研究组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

2.5两组不良反应发生率比较研究组发生中耳压伤、肺气压伤各1例,不良反应发生发生率为4.44%(2/45);对照组发生中耳压伤2例,肺气压伤1例,不良反应发生率为6.67%(3/45)。两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(χ2=0.000,P=1.000)。

3讨论

脑梗死发病率逐年升高,且呈年轻化,是中老年人致死与致残的重要原因,严重威胁患者身心健康[5]。高压氧治疗是将患者置于高于大气压强的密闭环境中,使其持续吸入高浓度氧气的疗法,常用于治疗脑部疾病,能改善脑缺血情况,减轻再灌注损伤[6]。但临床关于高压氧的治疗频率、疗程、治疗压力目前尚无统一标准。

本研究结果显示,治疗后,研究组治疗总有效率和MBI评分均高于对照组,NIHSS评分低于对照组。这一结果与文献报道一致[7]。分析原因为高压氧治疗能提高患者机体氧含量与氧储备,且此状态能持续4~6 h,可促进机体氧气代谢,从而改善脑组织缺氧情况[8]。早期单次高压氧治疗后维持时间较短,导致病灶氧含量下降较快,不利于患者神经功能改善。而增加高压氧的治疗频次能延长治疗持续时间,从而发挥更好的神经改善作用。

脑梗死患者S100β、NSE会大量释放入血,导致脑损伤加重。GFAP水平升高与脑梗死的发生相关,且能反映出患者病灶梗死程度[9]。本研究结果同时显示,治疗后,研究组血清S100β、NSE、GFAP、CRP、MMP-9水平均低于对照组。这可能与增加高压氧治疗频次能使患者病灶的高氧状态维持更久有关,从而促进侧支循环建立,改善脑血液循环,进而促进神经功能恢复[10]。本研究结果还显示,两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义。提示早期高频次高压氧治疗未增加安全风险。

综上所述,早期多频次高压氧治疗急性脑梗死患者可提高治疗总有效率和日常生活能力评分,降低NIHSS评分、神经功能指标水平和炎性因子水平,效果优于低频次高压氧治疗。

参考文献

[1]中华医学会急诊医学分会卒中学组,中国卒中学会急救医学分会.急性脑梗死溶栓治疗急诊绿色通道构建专家共识[J].中国急救医学,2017,37(8):681-684.

[2]王红艳.奥扎格雷结合葛根素治疗急性脑梗临床研究[J].云南医药,2022,43(3):26-28.

[3]李春梅.早期高压氧治疗配合康复护理对脑梗死患者偏瘫肢体康复的有效性研究[J].特别健康,2021(21):206-207.

[4]中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J].中华神经科杂志,2018,51(9):666-682.

[5]王海滨.神经节苷脂联合高压氧对脑梗死介入术后神经功能康复及氧化应激损伤的影响[J].海南医学院学报,2017,23(14):2002-2005.

[6]王震,冯慧,付娟娟,等.不同频次高压氧治疗对脑卒中早期患者神经功能和肠黏膜屏障功能及血清CIT IFABP ITF的影响[J].中国实用神经疾病杂志,2024,27(3):356-360.

[7]王宏隽,王素芬,翁其彪,等.高压氧每日两次治疗方法的临床应用[J].实用医学杂志,2013,29(6):975-976.

[8]权瑜,王举波,程格庆,等.不同介入时间和不同疗程高压氧治疗对脑出血模型大鼠动物学行为及促血管新生因子表达的影响冰[J].现代生物医学进展,2021,21(21):4045-4050.

[9]赖娅莉,刘信东,段海宇.血清神经胶质纤维酸性蛋白、泛素羧基端水解酶L1水平与脑梗死病情及预后的关系[J].安徽医药,2022,26(4):760-764.

[10]印佳,吕远,方涛,等.早期不同频次高压氧联合亚低温对重度颅脑外伤患者脑神经功能的影响[J].重庆医学,2021,50(7):1187-1190.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/80716.html