摘要:目的探讨急性脑梗死患者并发颈动脉粥样硬化斑块的危险因素,为颈动脉粥样斑块疾病的临床预测和诊疗提供依据。方法采用回顾性分析法,对天津市环湖医院在2021年11月—2023年6月收治的急性脑梗死患者共591例进行调查研究,对研究对象的临床资料和基础资料进行收集整理,参考研究对象颈动脉彩超结果,按是否有颈动脉斑块合并进行试验分组。其中,斑块组包含405例、非斑块组186例。为确保两组患者的脑梗死严重程度差异无统计学意义(P>0.05),将两组患者年龄、性别、吸烟史等基础资料以及血压、心率、尿酸、空腹血糖值等临床资料纳入单因素线性回归分析法中进行统计分析,对急性脑梗死患者并发颈动脉斑块的诱发因素进行探讨。结果急性脑梗死患者并发颈动脉斑块的诱发因素包含空腹血糖值、尿酸值、吸烟史等。以危险程度作为排序依据,按照从低到高的顺序对其排序:尿酸(OR=1.007,P=0.006)、年龄(OR=1.1037,P<0.0001)、空腹血糖水平(OR=1.5361,P=0.0267)、吸烟史(OR=3.1131,P=0.0028)。结论在急性脑梗死合并颈动脉粥样硬化患者危险因素中,空腹血糖水平、年龄、尿酸值、吸烟史为独立危险因素。在临床治疗中,对于并发颈动脉斑块风险的控制,除需控制血脂水平外,尚且需要控制患者的血糖水平以及尿酸水平。

关键词:急性脑梗死,颈动脉粥样硬化,颈动脉斑块,危险因素

0引言

脑梗死是一种最常见的脑血管病,在老年人群中比较多见,它会引起精神障碍、行为失常、昏迷等一系列的症状,有些病人还会有认知功能障碍等并发症,这对病人的康复有很大的影响。急性脑梗死是一种病因复杂的疾病,它是由各种外在因素及人体自身因素所引起的,可引起局部组织的缺血或供血功能紊乱。颈动脉粥样硬化是一种慢性炎症性血管病变。动脉硬化的进展促使血管中出现了一些斑块,这些斑块会使管腔狭窄、血流减少、局部缺血,从而引发一系列的血流动力学连锁反应,促使缺血性脑血管病的发生[1]。此外,颈动脉位于较浅的部位,是反映整个动脉系统粥样硬化情况的一个重要窗口,因此颈动脉粥样斑块情况可侧面反映患者全身血管情况,预测心脑血管疾病发生的风险。因此,本研究将对急性脑梗死患者发生颈动脉斑块的危险因素进行分析,从而为临床改善急性脑梗死患者预后提供参考。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2021年11月—2023年6月于天津市环湖医院确诊并住院治疗的591例急性脑梗死患者为研究对象,以研究对象的颈动脉彩超检查结果作为判断依据,参考彩超检查结果中是否有颈动脉斑块,进行研究对象的分组。其中在斑块组中,有405例研究对象,男性患者318例,女性患者87例,该组患者的平均年龄是(68.37±10.6)岁,斑块组患者占比68.53%;无斑块组患者186例(男140例,女46例),平均年龄为(64.91±8.37)岁,无斑块组患者占比31.47%。

1.2研究对象纳入及排除标准

(1)纳入标准:①符合《脑梗死和脑出血中西医结合诊断标准(试行)》中急性脑梗死的诊断标准;②一般资料记录以及头颅CT、头部核磁共振检查等临床资料详细完整;③年龄在85岁以下;④对本研究内容以及目的表示知情同意,并自愿参与本研究。

(2)排除标准:①发病时间超过48h;②未确诊者或资料不完善者;③有呼吸衰竭、电解质功能紊乱、急性心力衰竭等症状并发;④患者本身有内分泌系统疾病、自身免疫性疾病、恶性肿瘤、慢性消化系统疾病;⑤在入院就诊前一个月的时间里,有过甲氨蝶呤或其他能够对生化指标水平有所影响的药物服用经历;⑥有精神疾病或智力受损合并,无法完成相应检查者。

1.3临床数据收集

1.3.1脑梗死严重程度评价

根据影像,脑梗死包括:脑干梗死、小脑梗死、单侧大脑半球梗死。经由CT影像确诊,根据CT所测的梗死横截面最大面积,利用MRI确诊并在DWI序列中对最大梗死横截面积进行测量。①轻度:梗死灶面积小于1.5cm2;②中度:梗死灶面积1.5~3.0cm2,累计1个以上部位;③重度:梗死灶面积大于3.0cm2,累计2个以上部位。

1.3.2既往病史评价

对研究对象的基本信息进行统计,包括年龄、性别等以及疾病既往史。疾病既往史包括但不限于:糖尿病病史、高血压病史、饮酒史、吸烟史,按照相应的要求详细填写记录患者既往史持续时间以及详细内容。于两组患者入院时完善空腹血糖、血脂、肌酐、尿酸等实验室检查,在统计表中记录相关检查结果。

1.4统计学方法

本研究采用SPSS 26.0软件进行统计学分析,年龄、空腹血糖水平、尿酸水平等计量资料以(x—±s)表示,采用独立样本t检验;性别构成、既往患病率等资料以%表示,利用卡方检验和线性回归分析相结合的办法分析影响因素,其危险程度采用OR值表示。检验水准α=0.05,以P<0.05视为具有统计学差异。

2结果

2.1两组患者脑梗死严重程度对比

斑块组患者中,轻度脑梗死117例,中度脑梗死178例,重度脑梗死110例;无斑块组患者中,轻度脑梗死占比54例,中度脑梗死77例,重度脑梗死55例。两组患者的脑梗死严重程度分级并无统计学差异(P>0.05)。具体结果见表1。

2.2两组患者基础资料及临床资料对比

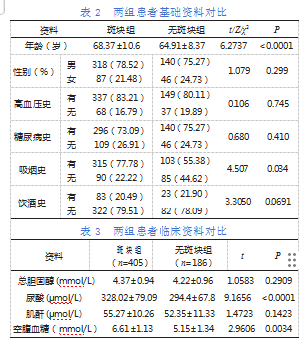

对两组患者年龄、性别、吸烟史、饮酒史以及其他相关病史进行比较分析后发现,两组患者在年龄、吸烟史、空腹血糖、尿酸值方面的差异有统计学意义(P<0.05),具体结果见表2、表3。

2.3急性脑梗死患者合并颈动脉斑块的危险因素分析

以是否合并有颈动脉斑块为因变量(1=良好;2=欠佳),将年龄、吸烟史、空腹血糖、尿酸值等4个具有统计学差异的指标纳入多因素调整Logistic回归方程进行分析。结果显示,具备吸烟史的急性脑梗死患者发生颈动脉斑块的风险是无吸烟史患者的3.113倍(OR=3.1131,P=0.0028),而空腹血糖水平(OR=1.5361,P=0.0267)、年龄(OR=1.1037,P<0.0001)、尿酸(OR=1.0007,P=0.006)同样是急性脑梗死患者发生颈动脉斑块的高危因素,具体结果见表4。

3讨论

脑梗死指的是缺血性脑卒中,对于大脑的损害是不可逆性的,主要指的是脑组织的血液供应由于各种原因受阻所引起的各种损害。以TOAST分型标准作为划分依据,急性脑梗死有以下几个亚型:①大动脉粥样硬化性脑梗死;②小动脉闭塞性脑卒中或腔隙性脑梗死;③心源性脑梗死;④其他原因所致脑梗死;⑤不明原因性脑梗死。

急性脑梗死并发颈动脉粥样斑块的临床治疗和其预后之间有着较为密切的联系。颈动脉位于浅层,易于暴露,彩色多普勒能较好地反映出颈动脉的硬化情况,并能较好地显示斑块的分布和大小。此外,医师还可以对动脉粥样硬化和阻塞进行评价。同时,临床医师也经常通过颈动脉彩超来评价病人的脑动脉和冠状动脉粥样硬化。不稳定斑块常发生破裂、出血以及脱落,容易导致更差的预后。综上所述,对急性脑梗死患者发生颈动脉斑块的风险因素进行控制,降低患者颈动脉斑块发生率有着重要的临床意义[2]。

3.1年龄对颈动脉斑块发生的影响

本研究结果表明,年龄是急性脑梗死发生颈动脉斑块的重要危险因素,这与国内外相关研究结果相符。在正常老年群体中,颈动脉斑块的发生率也与年龄存在明显的正向关联。而田作军等[3]经过研究之后表示:颈动脉粥样硬化斑块的多种形成因素中,年龄是其中最为主要的危险因素。相关数据显示,46岁为颈动脉斑块形成最小危险年龄临界值。综合来看,年龄因素是急性脑梗死患者形成颈动脉斑块的重点因素。但是从本研究结果来看,年龄因素对急性脑梗死的影响不大。导致该结果出现的原因主要与本研究纳入患者的年龄区间较为接近有关。

3.2吸烟对急性脑梗死患者颈动脉斑块形成的影响

本研究结果提示,吸烟是急性脑梗死患者颈动脉斑块形成的重点危险因素。香烟烟雾对外周血管的负面影响是确切存在的,香烟烟雾可以刺激外周血管收缩,并可刺激炎症细胞增殖,烟草暴露可致外周血白细胞升高20%~25%[4],并能激活ECs和单核细胞间强黏着因子,增加易损斑块的发生。香烟中含有的一些物质,比如尼古丁,会使吸烟者体内的很多炎症因子升高[5],例如α肿瘤坏死因子,白介素-6,C反应蛋白等。

3.3尿酸对急性脑梗死患者颈动脉斑块形成的影响

尿酸是一种弱酸性化合物,是嘌呤类物质的分解产物。对于人体的身体机能而言,尿酸所带来的损伤并不是即刻发生的,而是缓慢形成的,所以尿酸所带来的机体损伤具有明显的复杂性特征。尿酸本身有氧化和抗氧化的双重功能[6],前期研究发现,中药复方丹参滴丸对多种血管病变的防治有两方面的影响:一是通过调节内皮细胞的增殖,促进炎性反应;二是发挥抗炎和抗AS的作用。Snatos等[7]的研究表明,一定浓度的尿酸能够拮抗抗体中的脂质过氧化作用,提示尿酸是否具有抗动脉粥样硬化作用与其浓度相关。曹桂方等[8]也认为年龄和尿酸可能是AS患者易损斑块形成的独立风险因子。顾汉沛等[9]的研究表明,年龄、吸烟和尿酸是脑梗病人颈动脉粥样硬化的独立危险因子,从低到高依次为尿酸>吸烟>年龄。通过多因子Logistic回归分析,发现吸烟(OR=3.1131,P=0.0028)、年龄(OR=1.1037,P<0.0001)和尿酸(OR=1.007,P=0.006)为颈动脉粥样硬化的独立危险因子。与上述分析相吻合,但是风险水平发生了轻微的改变,这或许与这项研究的样本数有关。

3.4血脂、血糖对急性脑梗死患者颈动脉斑块形成的影响

以往的研究观点表示,血脂异常和颈动脉粥样硬化的发病之间的关系是较为密切的[10]。近年来,学者们进一步表示颈动脉粥样硬化的发生和脂质氧化修饰之间也有着较为密切的联系。罗薇等[11]研究发现,血脂各项指标均与脑动脉粥样硬化进展无关,但其异常升高是AS发病的主要原因;于凯等[12]报告,LDL修饰与颈动脉粥样硬化的相关性更强。在这些因素中,氧化低密度脂蛋白是最主要的。在研究中,脂代谢指标在斑块状和非斑块的人群中并没有明显的差别,提示血脂和颈动脉粥样硬化之间不存在相关性。

目前普遍认为,高血糖可促进动脉粥样硬化进展。谢俊等[13]研究发现,高糖通过多条通路参与动脉粥样硬化进程:①ROS生成增加,靶向线粒体DNA损伤,导致内皮细胞功能受损。②活化NF-κB,调控巨噬细胞和VSMCs中的多种炎性相关靶基因,发挥抗炎作用。③通过上调血管内AGEs水平,促进平滑肌细胞增殖和血管增厚。④促进血小板迁移,增加VCAM-1、ICAM-1等促炎性细胞黏附因子的表达,单核细胞的募集效应会因此得到进一步的加强,动脉粥样硬化的进程会因此而加速。李梅花[14]围绕缺血性脑卒中病人展开相应的调查之后表示:若患者本身有葡萄糖代谢紊乱问题,则该类患者有更高的颈动脉粥样硬化发生概率。耿晓妍等[15]通过对新发的颈动脉斑块与空腹血糖的相关性研究发现:FBG≥6.04mmol/L与新发颈动脉斑块存在显著的相关性;浦云飞等[16]采用动态血糖监控技术,对糖尿病患者的血糖变化进行了实时监控,发现血糖波动率越大,出现严重冠状动脉粥样硬化的可能性也会更高。马丁[17]利用动态血糖仪展开相关分析之后表示,血糖波动系数和颈动脉疾病之间的正相关性是较为显著的。由此可知,在颈动脉疾病的临床观察以及诊疗过程中,除了要关注空腹血糖之外,对于其他的糖代谢水平以及患者的血糖变化也应该给予关注。

综上所述,年龄、性别、吸烟史、空腹血糖值及尿酸在动脉粥样硬化发生发展中具有重要作用。因此,除常规血脂水平外,临床医师更应密切关注血糖、尿酸等代谢指标的动态变化,以便更好地改善急性脑梗死患者的预后。

参考文献

[1]杨建新.青年缺血性卒中神经功能缺损程度与颈动脉斑块的关系探讨[D].新乡:新乡医学院,2021.

[2]史素君.颈动脉斑块易损性与冠状动脉病变严重程度的相关性研究[D].北京:首都医科大学,2017.

[3]田作军,刘磊,廖海星,等.颈动脉斑块形成与年龄、血压关系的探讨[C]∥第十一届全国神经病学学术会议论文汇编.2008.

[4]Smith C J,Fischer T H.Particulate and vapor phase constituents of cigarette mainstream smoke and risk of myocardial infarction[J].Atherosclerosis,2001,158(2):257-267.

[5]Bermudez E A,Rif a i N,Bu ring J E,et al.Relation between markers of systemic vascular inflammation and smoking in women[J].American Journal of Cardiology,2002,89(9):1117-1119.

[6]张明,李健.尿酸的双重性生物学功能与脑梗死相关性研究进展[J].川北医学院学报,2015,30(2):266-272.

[7]multiple reactions,free radical formation,and amplification of lipid oxidation[J].Arch Biochem Biophys,1999,372(2):285-294.

[8]曹贵方,汪慧,陈黔妹,等.脑梗死患者颈动脉斑块形成与血尿酸、性别、年龄、糖尿病史等相关因素的回归分析[J].中国临床康复,2006(48):19-21.

[9]顾汉沛,陈孝东,王光胜,等.高尿酸血症与脑梗死患者颈动脉斑块发生的相关性[J].海南医学,2011,22(21):25-27.

[10]赵月娥,迟娇,郑柏,等.高血压患者颈动脉粥样硬化与血脂、血压和血尿酸水平的相关性分析[J].现代生物医学进展,2019,19(13):2551-2554.

[11]罗薇,郭英,都向阳,等.冠状动脉粥样硬化患者血脂及修饰化脂蛋白水平研究[J].检验医学与临床,2018,15(12):1749-1752.

[12]于凯,王拥军,温玫,等.化学修饰低密度脂蛋白与颈动脉粥样硬化相关性的研究[J].中国全科医学,2005(17):1413-1414,1417.

[13]谢俊,郭子宏.高血糖致动脉粥样硬化的机制研究及进展[J].中国老年保健医学,2018,16(03):124-127.

[14]李梅花.糖耐量异常的缺血性脑卒中患者血糖与颈动脉斑块病变的相关性研究[J].当代医学,2014,20(28):64-65.

[15]耿晓妍,刘雪梅,王爱田,等.不同空腹血糖水平对新发颈动脉斑块的影响[J].中国临床研究,2016,29(09):1199-1201.

[16]蒲云飞,王沛坚,冉擘力,等.血糖变异性与冠状动脉粥样硬化的相关性分析[J].中国实用医药,2019,14(2):1-4.

[17]马丁.血糖波动系数与颈动脉斑块相关性研究[D].新疆:新疆医科大学,2013.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/80525.html