摘要:目的探讨基于需求层次理论的护理模式对急性缺血性脑卒中患者术后康复的作用。方法选取2021年1—12月本院收治的80例急性缺血性脑卒中患者为研究对象,随机分成对照组(n=40例)和观察组(n=40例)进行比较,给予对照组患者常规护理模式干预,观察组给予基于需求层次理论护理模式干预。所有患者均于住院期间干预,干预2周后对比分析两组干预后生活质量(SS-QOL)评分、生活能力(BI指数)评分以及康复依从性评分情况。结果观察组SS-QOL评分、BI指数评分、康复依从性均高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。结论在急性缺血性脑卒中患者的术后康复过程中,运用基于需求层次理论的护理模式,能够显著改善患者的心理状态,使其更加积极地应对康复过程中的种种挑战。该护理模式旨在为患者提供个性化、全方位的护理服务,通过满足患者不同层次的需求,促进其身心康复,进而提升患者的日常生活能力。此护理模式的应用,对于急性缺血性脑卒中患者的术后康复具有积极意义,值得在临床实践中广泛推广。

关键词:需要层次理论,缺血性脑卒中,术后康复

0引言

急性脑卒中是临床上常见的脑卒中类型,其发病率居高不下,相关统计数据显示,占据了全部脑卒中发病的60%以上[1-2]。该疾病常表现为四肢麻木、感知能力降低等临床症状,病情严重的患者,甚至可能面临生命威胁[3]。值得注意的是,随着研究的深入,我们发现脑卒中的发病率呈现逐年递增的趋势,其中急性缺血性脑卒中的复发风险尤为显著,超过17%的患者面临再次发作的风险,这无疑给患者的生命安全带来了巨大挑战,也对患者的日常生活和工作能力造成了严重影响[4]。在医疗服务中,应依据需求层次理论,从满足患者的基本需求出发,逐步提升至更高层次的需求满足,以期为患者提供更为全面、细致的医疗照护[5]。然而,目前关于基于需求层次理论的护理模式对急性缺血性脑卒中患者的影响尚需深入研究。基于此,本文探究急性脑卒中患者基于需求层次理论的护理模式中,深入分析患者的需求层次,并据此制定个性化的康复计划,期望在提高患者生活质量的同时,为未来的脑卒中护理提供实证基础。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2021年1月-2021年12月我院收治的80例急性缺血性脑卒中患者为研究对象,并随机将其分成对照组(n=40例)和观察组(n=40例)。一般资料比较见表1,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①符合急性脑卒中患者的诊断标准[6];②患者入院后情况稳定,心率血压正常,生存期≥1年;③患者积极配合,能够主动参与疗护,并完成调查问卷;④患者及其家属明确了解研究目的,并在参与研究前签署相关文件。排除标准:①合并重大疾病者;②合并脑实质疾病者;③合并意识模糊、精神障碍等症状;④病情发展严重并发生恶化者;⑤合并其他重大精神系统疾病者;⑥研究期间数据不完整者。

1.2干预方法

1.2.1对照组给予常规护理干预

患者入院后,向患者及家属提供关于急性缺血性脑卒中的发病机制等相关知识,保持患者呼吸道畅通,做好预防便秘、跌倒及坠床的工作。

1.2.2观察组患者予以基于需求层次理论的护理模式干预

(1)生理需求:护理人员和患者进行交流,倾听患者的诉求,建立有效的沟通渠道,利用音乐替代疗法,通过音乐的节奏和旋律缓解患者的负性情绪,并通过介绍一些成功康复的事例,鼓励和启发患者,帮助其保持积极的心态,增加对康复的信心,指导患者进行力所能及的活动,帮助他们逐步参与康复过程,增强身体功能。在急性脑卒中患者治疗与康复中,护理人员应关注患者的心理变化和基本需求,对患者的不适感进行积极的管理,确保患者在舒适的环境中度过康复期。

(2)安全需求:保持病房干净、整洁,以浅显易懂的语言耐心为患者解释AIS发病原因、病情进展、治疗方法等必要信息,和患者之间建立起彼此信任的桥梁,以满足患者对于安全的需求,为增加患者治疗的信心,可邀请治疗效果佳的患者讲述经验,激发患者的积极性,增强患者对治疗方案的信心,从而更主动地参与康复过程。

(3)爱与归属需求:护理人员在为患者提供关怀和支持时,具备同情心和爱心,设身处地地理解患者的痛苦,表达对患者所处困境的同情,满足患者在治疗过程中对爱的需求;和患者之间建立良好的医患关系,通过关怀和耐心的沟通,建立起一种互信互敬的关系。此外,组织病友交流会等活动,鼓励患者间的相互交流,营造了一个共同克服病魔、相互关心的氛围。鼓励患者的亲友多次探望和陪伴,和患者多交流,帮助患者获得更广泛的社会支持,提升康复过程中的心理愉悦感。

(4)尊重与自尊需求:护理人员在为患者进行护理操作时要注意保护患者的个人隐私,必要时可采取拉窗帘、关门窗等方式,确保患者在护理过程中能够得到足够的隐私和尊重。让患者参与到护理方案制定中,加强对护理措施的信任感。

(5)自我价值实现需求:护理人员在为患者提供护理服务的同时,鼓励患者将康复过程中的挑战与其个人愿望和抱负相联系,通过对这些愿望的探讨,患者能够在康复的过程中找到动力和目标,护理人员旨在激发患者的积极性,引导其勇敢面对挑战,实现自我突破。当患者病情稳定时,护理人员便推动早期康复训练,有助于患者逐步恢复生活功能。

两组均干预2周。

1.3观察指标

1.3.1生活质量

采用脑卒中专用生活质量量表(SS-QOL)[7]对患者进行评估,该量表将各个生活质量领域划分为不同的项目,分值范围为0-5分,得分越高表示患者的生活质量越好,为正相关。

1.3.2生活能力

采用Barthel指数量表对患者进行评估,总评分范围0~100分,评分越高,日常生活能力越高。

1.3.3康复依从性

采用医院自制的护理干预调查问卷对患者进行评估,该问卷包含5个项目,每个项目的积分范围为0~4分,评分高低与康复依从性呈正相关。

1.4统计学处理

应用SPSS 23.0统计学软件进行数据分析,计量资料以“均数±标准差”表示,组间均数比较采用t检验,检验水准α=0.05,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

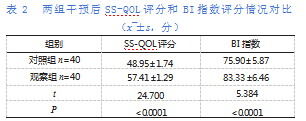

2.1两组干预后生活质量和生活能力情况比较

观察组SS-QOL评分、BI指数评分明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.2两组康复依从性评分情况比较

观察组在康复锻炼、饮食均衡、生活作息、服药依从、定期复诊及总评分均明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3讨论

根据《中国急性缺血性脑卒中诊治指南(2018年版)》[8]规定,在患者患病的初期,即在脑卒中发生的前15d内,对患者进行生活质量、日常自理水平以及神经功能等方面进行评估发现,这个周期是关键的观察期,以全面了解患者在疾病初发时的整体状况。在这个时期内,患者的致死率和致残率高达38%,对患者的生命健康产生了严重的影响。目前我国治疗急性缺血性脑卒中水平有所提高,但仍有部分患者预后效果不佳。

本研究结果显示,两组患者护理前的3项评分无显著性差异(P>0.05),干预2周后,观察组SS-QOL评分明显优于对照组(P<0.05),说明基于需求层次的护理措施能够明显改善患者的与提升患者神经功能缺损情况,提高患者运动功能和健康状况。分析其原因:缺血性脑卒中患者面临语言障碍、表达和理解能力的受损,使得有效的沟通变得困难,导致患者出现心理障碍,影响后续治疗,基于需求层次理论的护理模式以患者生理和安全需要为基础,关注患者生命体征、不良反应以及治疗环境等影响因素,同时也聚焦于患者的心理疏导,了解患者抑郁、失落、焦躁等情绪来源,在整个护理过程中,结合患者自身、家属、病友、医护人员众多人的力量,使患者感受到爱与关心、尊重和支持,将患者从心理上参与并投入到护理过程中,接受现状,重新恢复对治愈的渴望和自信;观察组BI指数评分、康复依从性均明显高于对照组(P<0.05),需要层次理论的护理干预可以提高患者的生活能力和康复依从性。分析原因:急性脑卒中患者的神经功能受到损伤,导致出现运动能力减弱、无法开口说话以及智力低下,影响患者的心理健康,妨碍患者的正常社交,不利于患者康复。然而,通过需求层次理论的护理干预,能够更全面地关注患者的心理需求,从而积极地应对患者可能出现的心理、社交障碍。需要层次理论将患者从低层次的生理需求带到了高层次的尊重和自我实现需求,为患者提供个性化、全面的护理服务。患者在面对神经功能缺损带来的困境时,通过需要层次理论的护理干预,更容易获得对自身状况的认知,有助于构建积极的心态,从而更好地应对康复的各个阶段。

综上所述,将基于需求层次理论的护理模式干预应用于急性缺血性脑卒中患者的术后康复中,有效地改善了患者的心理状态,提升了患者的生活能力和康复依从性。

参考文献

[1]赵春香,王瑞刚,张岩,等.核心稳定性训练治疗缺血性脑卒中偏瘫88例疗效观察[J].安徽医药,2020,24(1):17-20.

[2]成云芳,季燕.老年轻型缺血性脑卒中患者早期神经功能缺损加重的危险因素分析[J].心脑血管病防治,2019,19(6):523-525.

[3]张君琴,张国新,张振涛.急性缺血性脑卒中后认知障碍的危险因素分析[J].中风与神经疾病杂志,2021,38(1):32-35.

[4]孙胜楠,徐耀,马灿灿,等.急性缺血性脑卒中后认知障碍患者精神行为症状的特征性分析[J].中华老年心脑血管病杂志,2020,22(4):348-351.

[5]蒋瑞娟.基于马斯洛需要层次理论的护理模式对脑卒中患者的影响[J].护理实践与研究,2020,17(20):55-57.

[6]陶琼英,汤伟.缺血性脑卒中患者社区中医干预模式的构建与意义研究[J].中国全科医学,2019,22(20):2488-2494.

[7]曹亚芬,李丽娟,肖利亚.卒中后睡眠障碍患者中医延续护理的效果评价[J].护理学杂志,2018,33(18):90-93.

[8]中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J].中华神经科杂志,2018,51(9):666-682.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/80343.html