SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘要】目的探究穴位贴敷结合耳穴压豆对眩晕患者椎-基底脑动脉平均血流速度的影响效果。方法选取重庆市渝北区中医院2022年4月至12月收治的60例眩晕患者,依据不同治疗方法将其分为对照组和研究组,各30例,对照组患者采用前列地尔注射液治疗,研究组患者在对照组的基础上联合穴位贴敷+耳穴压豆治疗,均治疗1个月。对比两组患者临床疗效,治疗前后眩晕障碍量表评分和椎-基底脑动脉平均血流速度。结果治疗后研究组患者治疗总有效率高于对照组;与治疗前比,治疗后两组患者躯体、情感、功能及总分均降低,且研究组低于对照组;与治疗前比,治疗后两组患者椎-基底脑动脉左侧椎动脉(LVA)、右侧椎动脉(RVA)、基底动脉(BA)平均血流速度均加快,且研究组快于对照组(均<0.05)。结论在前列地尔治疗的基础上,使用穴位贴敷结合耳穴压豆治疗眩晕患者,可提高临床治疗效果,改善眩晕症状,同时可促进椎-基底脑动脉平均血流速度恢复。

【关键词】眩晕,穴位贴敷,耳穴压豆,椎-基底脑动脉平均血流速度

眩晕的发生与患者椎-基底脑动脉供血不足、颈部病变、动脉硬化等存在重要关联,患者多发生头晕、眼花、恶心等症状,轻症者可自行恢复,而严重者会发生晕倒,为保证患者身体健康,需要高度重视眩晕疾病的治疗。前列地尔注射液常用于治疗眩晕,在应用过程中能够起到抑制血小板聚集,实现扩张血管、保护血管内皮功能的作用,但是长期静脉注射用药极易导致患者出现注射部位血管红肿疼痛、血管发硬发痒等不良反应,患者治疗依从性降低[1]。中医对眩晕的辨证认识,将其分为不同类型,包括肝阳上亢、肝火上炎、痰浊、气虚血瘀虚、肾经亏虚等,病因病机以脾虚或气虚为本,外风、内风、痰、热为标,治疗当以健脾、祛风、化痰为主。中医作为传统医技学,目前被广泛应用在临床疾病治疗过程中,其中包括穴位贴敷、耳穴压豆、中药熏洗、中医针灸等。穴位贴敷主要依据中医学经络理论,以中药研磨给予特定介质处理,贴敷在患者特定穴位上,将药物与穴位结合能调节阴阳,疏通眩晕患者经络,使药性由表入里,理气活血,起到祛风通络、利水消肿等功效。耳穴压豆法是传统的中医疗法,是利用王不留行籽对患者耳穴进行压贴,通过压贴可以疏通脏腑经络和气血,从而达到缓解病症的效果[2]。基于此,本研究选取重庆市渝北区中医院2022年4月至12月收治的60例眩晕患者进行研究,旨在探讨穴位贴敷结合耳穴压豆对眩晕患者临床疗效、眩晕症状改善情况及椎-基脑动脉平均血流速度的影响,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料选取重庆市渝北区中医院2022年4月至12月收治的60例眩晕患者,依据不同治疗方法将其分为两组,各30例。对照组患者中男性15例,女性15例;年龄28~83岁,平均(55.56±10.22)岁;病程1~6个月,平均(3.45±1.11)个月。研究组患者中男性16例,女性14例;年龄40~76岁,平均(56.63±10.01)岁;病程1~7个月,平均(3.50±1.15)个月。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。纳入标准:西医符合《眩晕诊治多学科专家共识》[3]中的诊断标准,中医符合《眩晕病中医临床辨证治疗分析》[4]中“眩晕”的诊断标准;经过X线和(或)颈部CT影像学技术检查确诊;存在头晕、精神不振、面色淡白等症状。排除标准:严重脑器质性病变;妊娠或哺乳期女性;严重精神障碍性病变。院内医学伦理委员会已批准本项研究实施,且所有患者均签署知情同意书。

1.2治疗方法对照组患者使用前列地尔注射液(哈药集团生物工程有限公司,国药准字H20084565,规格:2 mL∶10μg)静脉注射治疗,将1~2 mL(5~10μg)前列地尔药物与10 mL 0.9%的氯化钠注射液进行充分混合,为患者静脉注射,1次/d。在治疗过程中密切观察患者各项生理指标变化。研究组患者在对照组治疗的基础上使用穴位贴敷+耳穴压豆治疗。①穴位贴敷:首先进行贴敷穴位选择,若患者存在风阳上扰,选择曲池、风池、合谷、太冲穴位;若患者存在痰浊上蒙,选择曲池、合谷、丰隆、太溪穴位;若患者气血亏虚,选择曲池、足三里、气海、涌泉穴位;若患者肝肾阴虚,选择曲池、合谷、足三里、三阴交穴位。穴位贴敷药物组成:石菖蒲15 g、紫荆皮10 g,将药物研磨成糊状药物,贴敷在上述穴位上,1次/d,贴敷时间控制在4~6 h。②耳穴压豆:在进行治疗前同样需要进行穴位选择,主穴:神门、交感、内耳、额、颞、枕。配穴在选择过程中需要结合患者实际症状进行选择,若患者风阳上扰,选择心、肝、肾、三焦穴位;若患者痰浊上蒙,选择肺、脾、肾、皮质下穴位;若患者存在气血亏虚,选择脾、胃、肾穴位。完成穴位选择后利用王不留行籽固定穴位,隔天更换。治疗过程中需要定期进行耳部穴位按压,按压时间控制在30 min,以穴位有麻胀感为主,3~4次/d。两组患者均治疗1个月,治疗过程中给予患者科学饮食指导,以清淡饮食为主,忌辛辣、刺激性食物,叮嘱患者日常生活中保持良好的休息,注重劳逸结合。在治疗过程中向患者讲解相关疾病知识,并且对耳廓进行全面检查,观察有无脱屑、水泡、丘疹、充血、硬结、色素沉着等,如果出现上述症状需要根据医嘱暂停治疗。穴位贴敷过程中保持患者皮肤清洁,保持良好的作息习惯。

1.3观察指标①临床疗效。治愈:经过治疗患者眩晕、恶心、呕吐、自身晃动感等症状完全消失;显效:经过治疗后患者眩晕、恶心、呕吐、自身晃动感等症状明显缓解;有效:经治疗后患者眩晕、恶心、呕吐、自身晃动感等症状仅有部分缓解;无效:上述症状无缓解,部分症状甚至加重[4]。总有效率=(治愈+显效+有效)例数/总例数×100%。②眩晕症状改善情况。使用眩晕障碍量表[5]评估患者治疗前后眩晕情况,其中包括躯体、情感、功能3个部分,各维度满分30分,分值与患者眩晕的严重程度成正比。③椎-基底脑动脉平均血流速度。利用彩色多普勒超声诊断系统(美国通用电气公司,型号:Voluson E8)检查患者治疗前后椎-基底脑动脉平均血流速度,包括左侧椎动脉(LVA)、右侧椎动脉(RVA)、基底动脉(BA),测3次取平均值。

1.4统计学方法采用SPSS 20.0统计学软件进行数据分析,计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验;计量资料符合正态分布且方差齐,以(x±s)表示,行t检验。以<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

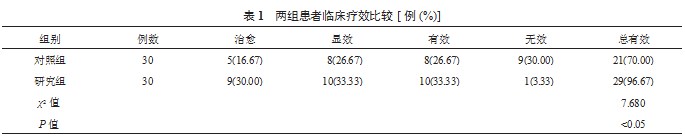

2.1两组患者临床疗效比较治疗后研究组患者治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(<0.05),见表1。

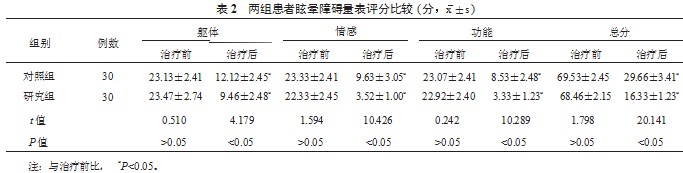

2.2两组患者眩晕障碍量表评分比较与治疗前比,治疗后两组患者躯体、情感、功能及总分均降低,且研究组低于对照组,差异均有统计学意义(均<0.05),见表2。

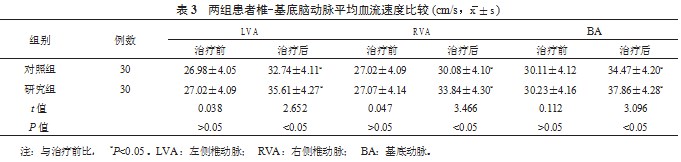

2.3两组患者椎-基底脑动脉平均血流速度比较与治疗前比,两组患者治疗后椎-基底脑动脉LVA、RVA、BA平均血流速度均加快,且研究组快于对照组,差异均有统计学意义(均<0.05),见表3。

3讨论

临床中关于眩晕的治疗方法较多,其中最常见的治疗方式为西药治疗。目前,前列地尔在眩晕疾病治疗中使用较为广泛,其具有较强的生物活性,可扩张血管,对血管活性物质进行调节,保护血管内皮细胞,改善患者脑微循环,能够在一定程度上提升临床疗效,但是长期用药,药物在使用过程中易出现注射部位发红、血管疼痛等不良反应,严重情况下会导致患者出现循环系统障碍,导致临床应用受限[6]。

中医中穴位贴敷及耳穴压豆同样在临床中应用较多,尤其是在眩晕患者疾病治疗中,效果更加明显。中医认为,眩晕患者疾病发生后通常存在气血不调的情况,在为患者治疗过程中利用穴位贴敷能够使药物充分发挥药效,使药物通过皮肤渗透穴位,起到疏通经脉的功效,还具有调理气血的功效[7]。而本次穴位贴敷中使用的中药为石菖蒲、紫荆皮,石菖蒲在使用过程中可起到理气活血、豁痰开窍、宁心安神之功效,主要入肝、胃、心经;紫荆皮可以起到解毒活血的功效,入肝经;穴位贴敷的治病原理主要体现在通过刺激穴位,以更好地促进药物吸收。除了穴位贴敷外,耳穴压豆同样是利用穴位刺激进一步改善患者临床症状,耳穴压豆法是由传统耳针疗法发展而来,利用王不留行籽进行耳穴按压,利用胶布固定,定期对压痛点进行施力,能够使患者感受到酸胀感,再刺激神门、交感、内耳、额、颞、枕等穴位,完成耳穴按压后可以起到安神效果,对改善患者眩晕、自身晃动感等症状有显著效果[8]。本研究结果显示,研究组患者治疗总有效率高于对照组,眩晕障碍量表各维度评分低于对照组,提示使用穴位贴敷联合耳穴压豆治疗眩晕患者,可提高临床治疗效果,改善眩晕症状。

眩晕患者多由椎-基底脑动脉供血不足、动脉粥样硬化等造成的椎动脉压迫,导致椎-基底脑动脉中平均血流速度减慢,患者发生血液循环障碍[9]。穴位贴敷联合耳穴压豆均能够以穴位给药,通过皮肤将药物渗入血液、淋巴,通过微循环和经络的传导,能够直达病灶,进而可促进血液循环[10]。石菖蒲具有开窍醒脑的功效,应用过程中能够增强血管弹性,有利于改善血液循环障碍;紫荆皮的作用为活血、通淋、解毒,通过穴位贴敷同样可以起到活血化瘀、通络等功效。此外,患者实施耳穴压豆,选取位于颈动脉入颅动脉交接处的风池穴,穴下是枕动脉,并联合其他穴位进行治疗,能够进一步促进血管扩张,进而改善患者椎-基底脑动脉血液循环,使血流恢复正常速度[11]。本研究结果显示,治疗后研究组患者椎-基底脑动脉LVA、RVA、BA平均血流速度均快于对照组,提示穴位贴敷联合耳穴压豆治疗眩晕患者,可恢复椎-基脑动脉平均血流速度。

综上,使用穴位贴敷联合耳穴压豆治疗眩晕患者,可提高临床治疗效果,改善眩晕症状,同时可促进椎-基脑动脉平均血流速度恢复,值得临床推广和应用。

参考文献

[1]王燕飞,吕玉玲.中医康复治疗方案配合前列地尔注射液对椎动脉型颈椎病患者椎-基底动脉血流动力学及血液流变学的影响[J].河北中医,2018,40(6):852-856.

[2]李筱棠,唐川,贾鹏.小柴胡汤加减联合耳穴埋豆法治疗颈性眩晕疗效及对脑血流速度和血液流变学的影响[J].现代中西医结合杂志,2021,30(8):885-888.

[3]中华医学会神经病学分会,中华神经科杂志编辑委员会.眩晕诊治多学科专家共识[J].中华神经科杂志,2017,50(11):805-812.

[4]李秀兰,黄少芳,杜宝新.眩晕病中医临床辨证治疗分析[J].中医药导报,2018,24(12):96-97,100.

[5]邹曙光,毛秋月,彭安全,等.视频头脉冲试验、冷热试验和眩晕障碍程度评定量表诊断听神经瘤的价值[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2022,36(8):613-616.

[6]刘雅芳,黄咏梅,戴军,等.丁苯酞联合前列地尔注射液治疗后循环缺血性眩晕的临床效果[J].中国医药导报,2017,14(18):145-148.

[7]赵洪霞,刘迎,刘金凤.穴位贴敷联合中药泡足治疗高血压眩晕疗效观察[J].西部中医药,2022,35(1):138-141.

[8]戚慧敏,赵有旭.耳穴压豆治疗后循环缺血性眩晕的临床疗效观察[J].湖南中医药大学学报,2017,37(7):799-801.

[9]朱迎春.温针灸联合推拿对颈性眩晕患者椎-基底动脉平均血流速度及眩晕残障程度的影响[J].国际医药卫生导报,2020,26(18):2782-2783.

[10]陈可可.耳穴贴压+穴位贴敷在椎-基底动脉供血不足所致眩晕患者中医护理中的应用[J].黑龙江医学,2021,45(10):1081-1082.

[11]许美蓉.耳穴压豆联合穴位贴敷治疗气血亏虚证眩晕病的效果[J].吉林医学,2022,43(10):2818-2820.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/71428.html