SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:目的 探讨中青年急性心肌梗死( AMI )患者的临床特点, 并对其相关高危因素进行分析。 方法 选取 2014 年 1 月至 2021 年 1 月在广州市南沙区灵山医院就诊的 34 例中青年 AMI 确诊患者纳入观察组,另选择同期来院体检者 38 例纳入对照组进行回顾性研究。 分析中青年急性心肌梗死的临床特点, 并分析影响其发生的影响因素。 结果 中青年 AMI 患者心绞痛病史占比为 29.41%, 严重冠状动脉 狭窄占比为 26.47%, 斑块破裂和胸痛程度剧烈占比均较高; 在冠状动脉病变支数和梗死部位中, 中青年 AMI 患者冠状动脉病变支数以单 支病变发生为主, 梗死部位均以前壁和下壁为主。有早发冠心病家族史、有高血压、睡眠时间 <6 h/d、高脂饮食、 TC>6.47 nmol/L 、TG> 2.26 mmol/L 及血红蛋白≥ 90 g/L 中的例数比例均高于对照组(均 P<0.05 )。 Logistic 回归模型分析结果得出,有早发心血管病家族史、 有高血压、睡眠时间 <6 h/d 、TC>6.47 nmol/L 、TG>2.26 mmol/L 是中青年发生急性心肌梗死的独立危险因素。结论 有早发心血管病家 族史、有高血压、睡眠时间 <6 h/d 、TC>6.47 nmol/L 、TG>2.26 mmol/L 是中青年发生急性心肌梗死的独立危险因素,临床可根据该指标 进行疾病防治。

关键词: 急性心肌梗死,冠状动脉病变,危险因素

急性心肌梗死( acute myocardial infarction, AMI)是 冠状动脉疾病的一种常见死亡原因之一,因其发生狭窄或 痉挛的冠状动脉病变导致远端血管血供的减少,继而缺氧 导致心肌损伤,多以胸闷、胸痛为主要的临床表现 [1] 。然 而在我国,患上急性心肌梗死的年轻成年人数量在逐年增 加 [2] 。目前尚不清楚与早发性心肌梗死发生的相关因素。 了解中青年急性心肌梗死的特点及其相关危险因素,能为 进一步提供有效的保健服务和制订以中青年人口为基础的 预防措施提供有效依据 [3] 。本研究旨在探讨广州市南沙区 灵山医院中青年急性心肌梗死患病的一般情况并分析其相 关危险因素,为今后相关疾病预防提供参考,现将研究结 果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2014 年 1 月至 2021 年 1 月在广州 市南沙区灵山医院就诊的 34 例中青年 AMI 确诊患者纳入 观察组,另选择同期来院体检者 38 例纳入对照组,对两 组资料进行回顾性研究。观察组患者中男性 22 例,女性12 例;年龄 23~47 岁,平均年龄(34.2±5.6)岁;对照组 患者中男性 18 例,女性 20 例;年龄 23~45 岁,平均年 龄(33.6±4.4)岁。两组患者的一般资料比较差异无统计 学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:① AMI 的诊 断标准参照《急性 ST 段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南( 2019 )》[4]; ②患者病历资料完整。排除标准: ①陈旧性 心肌梗死者;②重要器官功能严重损害者;③患有恶性肿 瘤或营养状况不佳者;④患有精神障碍者。

1.2 分析方法 详细记录两组研究对象的一般资料,内 容包括年龄、性别(男 / 女)比例、体质量指数(BMI) 水平、冠心病家族史、吸烟史、高血压史、糖尿病史、 睡眠时间、高脂饮食情况,总胆固醇(TC)、三酰甘油 ( TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)及高密度脂蛋白胆 固醇(HDL-C )、D- 二聚体(D-Dimer)、血红蛋白水平。

1.3 统计学方法 采用 SPSS 20.0 统计学软件对数据进 行分析,计量资料以 (x ±s) 表示,采用 t 检验;计数资料 以 [ 例 (%)] 表示,采用 χ2 检验;同时,采用多因素非条 件 Logistic 回归分析法分析影响中青年发生急性心肌梗死 的因素。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

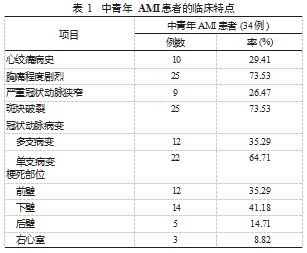

2.1 中青年 AMI 患者的临床特点 中青年 AMI 患者 心绞痛病史占比为 29 .41%,严重冠状动脉狭窄占比为 26.47% ,斑块破裂和胸痛程度剧烈占比均较高;在冠状 动脉病变支数和梗死部位中,中青年 AMI 患者冠状动脉 病变支数以单支病变发生为主,梗死部位均以前壁和下壁 为主,见表 1.

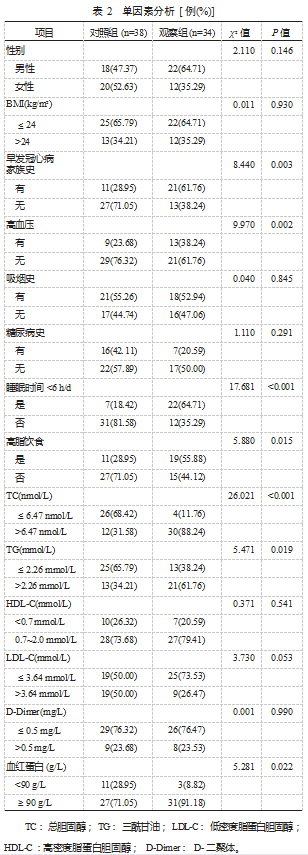

2.2 单因素分析 单因素分析发现,有早发冠心病 家族史、有高血压、睡眠时间 <6 h/d 、高脂饮食、 TC>6.47 nmol/L、TG>2.26 mmol/L 及血红蛋白≥ 90 g/L 中的例数比例均高于对照组,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 2.

2.3 影响中青年发生急性心肌梗死的多因素 Logistic 分析 将中青年患者发生急性心肌梗死的事件设为因变量,将有早发心血管病家族史、有高血压、睡眠时间 <6h/d、TC、 TG 和血红蛋白设为自变量,Logistic 回归模型赋值如下表 所示,见表 3.

分析结果得出,早发心血管病家族史、高血压、睡眠时间 <6 h/d、TC>6.47 nmol/L、TG>2.26 mmol/L 是中青年 患者发生急性心肌梗死的独立危险因素,差异均有统计学 意义(均 P<0.05),见表 4.

3 讨论

在全球范围内,心血管疾病仍然是危害年轻人身体健 康的一个主要病因 [5-6]。虽然急性冠状动脉综合征的发病率 在老年人群中有所下降,但年轻男性和女性的心血管事件发生率没有下降趋势 [7] 。对于年轻心肌梗死患者,应充分 了解该部分人群发病的临床特点及影响 AMI 发生的高危 因素,这对于二级预防的治疗有着极其重大的指导意义。

本研究结果发现中青年 AMI 患者心绞痛病史占比为 29.41%,严重冠状动脉狭窄占比为 26.47%, 比例并不高, 这说明中青年患者发生 AMI 时表现出突发、剧烈的状态, 并且既往没有胸痛的征兆。这可能是因为年轻患者在首次 发生 AMI 的时候, 机体还没有建立侧支循环以辅助支持, 所以一旦发生心肌缺血就表现得十分凶险。而中青年 AMI 患者斑块破裂和胸痛程度剧烈占比均较高,在冠状动脉病 变支数和梗死部位中, 中青年 AMI 患者冠状动脉病变支数 以单支病变发生为主,梗死部位均以前壁和下壁为主。孟 庆兰在研究中表示青年患者中以单支病变为主, 青年 AMI 患者的单支发生率为 77.5%,集中度比较明显。这与本次 研究结论一致 [8]。AMI 的发生是由于斑块破裂和血栓形成 导致时,其血管病变常表现为单支和局限性 [9- 10] 。此时, 一旦病变累及的血管是左前降支等重要冠脉,即可能会成 为中青年 AMI 患者发生死亡的重要原因 [11]。

中青年 AMI 患者发病多表现为病因多样性、临床表现 也是非典型,因此在治疗的时候首要的是迅速检查,争取 抢救的黄金时机。在危险因素的分析中,早发心血管病家 族史、睡眠时间 <6 h/d、TC>6.47 nmol/L、TG>2.26 mmol/L 是中青年患者发生急性心肌梗死的独立危险因素。虽然本 研究排除了性别是中青年发生急性心肌梗死的危险因素, 但也有研究表示女性年轻患者的心肌梗死发病率较同龄男 性高,这可能与不同地区的人口比例、社会架构及经济水 平相关,本次研究的对象数量为小样本,所以可能无法具 有全面的说服力。现代中青年的生活多由于社会、工作和 家庭的压力,作息不规律,心理压力大,也容易造成年轻 人产生一个亚健康状态 [12]。熬夜导致的睡眠缺乏及暴饮暴 食都是中青年人群喜欢选择的一些解压方式,这也直接增 加了高血脂、高胆固醇的风险 [13] 。范怀周 [14] 指出,青年 AMI 患者高血压发生率、吸烟率、心肌梗死家族史阳性率 及 TC、TG、纤维蛋白原、血红蛋白水平较高, 且高血压、 吸烟、心肌梗死家族史及血红蛋白、 TC 是其预后影响因 素。其结果与广州市南沙区灵山医院的本次研究结果大致 相符。也进一步得出要预防中青年发生 AMI, 其关键是要 改善饮食和作息习惯,优化营养摄入的比例,有早发心肌 梗死家族史的年轻人群则需要对自身的心血管指标进行定 期的健康监测,以及早发现问题、早治疗解决,将死亡风 险降到最低 [15- 17]。

综上所述,本研究结果发现早发心血管病家族史、高 血压、睡眠时间 <6 h/d、TC>6.47 nmol/L、TG>2.26 mmol/L 是中青年患者发生急性心肌梗死的独立危险因素。此外,还需要改进对中青年 AMI 风险评估的方法,包括传统和 新的风险因素,进一步调整和改善 AMI 年轻化的防治 方案。

参考文献

[1] 余红雨 , 杨巧红 , 刘安康 , 等 . 中青年急性心肌梗死患者心理社会适应性的研究进展 [J]. 循证护理 , 2021. 7(12): 1590- 1594.

[2] 刘银琢 , 徐丽媛 , 杨娅 , 等 . 40 岁以下青年急性心肌梗死患者中家族性高胆固醇血症 : 检出率和临床特点 [J]. 中国循证心血管医 学杂志 , 2020. 12(11): 1332- 1335.

[3] 童绥俊 , 周军 , 陈磊 , 等 . 高血压患者心血管疾病风险及其性别差异分析 [J]. 心肺血管病杂志 , 2022. 41(1): 18-24. 88.

[4] 中华医学会心血管病学分会 , 中华心血管病杂志编辑委员会 . 急性 ST 段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南 (2019)[J]. 中华心血管 病杂志 , 2019(10): 766-783.

[5] 李爱珍 , 王风燕 , 王红丽 , 等 . 青年急性心肌梗死患者的临床特点和危险因素分析 [J]. 中国实验诊断学 , 2022. 26(4): 553-555.

[6] 陈厚良 , 刘圣好 , 盛春梅 , 等 . 急性心肌梗死 45 岁以下患者临床特点及预后因素分析 [J]. 武警后勤学院学报 ( 医学版 ), 2020. 29(10): 30-34.

[7] 王德征 . 青年急性心肌梗死住院患者的 20 年趋势及性别差异 [J].中华预防医学杂志 , 2020(1): 103.

[8] 孟庆兰 , 田英 , 尹航 , 等 . 青年与老年急性心肌梗死发病特点的比较 [J]. 医学综述 , 2016. 22(18): 3689-3691.

[9] 刘雪莲 , 郭丽娟 . 血清 UA/Cr、LDL-C/HDL-C 预测青年男性发生急性心肌梗死的临床价值 [J]. 中西医结合心脑血管病杂志 ,2020. 18(12): 1940- 1942.

[10] 牛文豪 , 赵馨娜 , 伍锋 , 等 . 青年急性心肌梗死患者发病节律及机制探讨 [J]. 中西医结合心脑血管病杂志 , 2021. 19(6): 903-908.

[11] 杜勇 , 杨玲芳 , 洪凡 . 青年急性心肌梗死危险因素研究 [J]. 现代诊断与治疗 , 2020. 31(2): 232-234.

[12] 汪云春 . 浅析青年急性心肌梗死患者的临床特点及病因 [J/CD]. 世界最新医学信息文摘 ( 连续型电子期刊 ), 2019. 19(22): 47-48.

[13] 邬振宇 . 40 岁以下青年急性心肌梗死临床特点及院内预后分析 [D]. 遵义 : 遵义医学院 , 2018.

[14] 范怀周 . 青年急性心肌梗死患者的临床特点及预后影响因素分析 [J]. 实用心脑肺血管病杂志 , 2015. 23(11): 134- 136.

[15] 赵佳 , 江凤 . 青年不同类型及不同血管病变程度急性心肌梗死临 床特点及相关分析 [J/CD]. 世界最新医学信息文摘 ( 连续型电子 期刊 ), 2018. 18(9): 37-39.

[16] 柯植泉 . 青年男性急性心肌梗死的危险因素及介入治疗疗效评 价 [J]. 泸州医学院学报 , 2016. 39(3): 266-269.

[17] 罗悦性 . 青年人急性心肌梗死的特点及预防 [J]. 现代预防医学 ,2006(8): 1370- 1371.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/57781.html