SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:目的 探讨高丽红参对虚证疲劳患者疲劳状态与免疫功能的影响及安全性分析。方法 选取 2017 年 3 月至 2018 年 2 月就诊 于上海中医药大学附属龙华医院的 180 例虚证疲劳患者, 按照随机数字表法分为 A 、B 及 C 组,各 60 例, 研究期间共有 6 名患者因不同 原因脱落,揭盲后发现 A 组脱落 4 人, C 组脱落 2 人,最后有效病例共 174 例( A 、B 、C 组分别 56 、60 、58 例) 。所有患者均接受常 规治疗(包括免疫抑制剂、安眠药、镇静剂等药物治疗及音乐疗法、运动疗法、心理疏导等非药物治疗) ,A 组患者在常规治疗的基础 上口服安慰剂胶囊( 4 粒 / 次, 2 次 /d), B 组患者在常规治疗的基础上口服红参参粉胶囊( 2 粒 / 次, 高丽红参净含量为 0.9 g,2 次 /d) 和安慰剂胶囊( 2 粒 / 次, 2 次 /d), C 组患者在常规治疗的基础上口服红参参粉胶囊( 4 粒 / 次,高丽红参净含量为 1.8 g,2 次 /d), 3 组患者用药疗程均为 4 周,用药后每周定期进行随访。比较 3 组患者治疗 4 周后的临床总有效率,各项主症疗效,治疗前与治疗 2 、3 、 4 周后疲劳症状积分变化, 治疗前与治疗 4 周后不同维度疲劳状态评分变化, 治疗前与治疗 4 周后血清白细胞介素 -2 ( IL-2 ) 、肿瘤坏死 因子-α ( TNF-α ) 、可溶性白细胞介素 2 受体( sIL-2R ) 水平, 以及治疗前和治疗 2 、3 、4 周后火(热) 症状积分变化。 结果 治疗 4 周 后 B 、C 组患者的临床治疗总有效率均显著高于 A 组(均P<0.05 );治疗 4 周后 C 组患者精神不振和疲乏无力主症的治疗总有效率均显 著高于 A 组, 且 C 组患者疲乏无力主症的治疗总有效率显著高于 B 组(均P<0.05 ) ;与治疗前比,治疗 1 、2 、3 、4 周后 B 、C 组患者 疲劳自评量表( FSAS ) 评分均呈显著降低趋势,且治疗 2 周后 C 组及治疗 3 、4 周后 B 、C 组患者均显著低于 A 组(均P<0.05 ) ;与治 疗前比, 治疗 4 周后 3 组患者躯体疲劳评分, B 、C 组患者精神疲劳、疲劳后果、疲劳对睡眠的反应、疲劳的情境性及 C 组患者疲劳的时 间模式评分均显著降低,且治疗 4 周后 B 、C 组患者躯体疲劳、精神疲劳、疲劳后果、疲劳对睡眠的反应及 C 组患者疲劳的情境性、疲 劳的时间模式评分均显著低于 A 组, 且 C 组患者疲劳的时间模式评分显著低于 B 组(均P<0.05 ) ;与治疗前比,治疗 4 周后 A 组患者 血清 TNF-α 、IL-2 水平均显著降低, C 组患者血清 TNF-α 、IL-2 水平均显著升高,且治疗 4 周后 C 组患者血清 TNF-α 水平显著高于 A 、 B 组, B 、C 组患者血清 IL-2 水平均显著高于 A 组(均P<0.05 ),但 3 组患者治疗前与治疗 4 周后组内及组间血清 sIL-2R 水平比较, 差 异均无统计学意义(均 P>0.05 ); 用药期间, 3 组患者火(热) 证候积分均呈现下降趋势, 但 3 组患者火(热) 症状组间比较, 差异均无 统计学意义(均P>0.05 )。 结论 中药高丽红参治疗虚证疲劳患者具有较好的治疗效果,有助于机体缓解躯体疲劳状态,同时可提高患 者免疫功能,尤其是高剂量高丽红参治疗效果更为显著,且使用高丽红参治疗的安全性良好。

关键词:高丽红参,虚证,疲劳,免疫功能

Double-blind, randomized, placebo-controlled clinical study of Korean red ginseng intervention on fatigue with deficiency syndrome

LI Yanlan 1. 2. FANG Hong 1*, CHENG Yanqi 1. CHEN Xi 1. 2. LI Shaobin 1

(1. Department of Traditional Chinese Medicine Preventive Health Care, Longhua Hospital Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 200032. China; 2. Longhua Clinical Medical College, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai201203. China)

Abstract: Objective To investigate the effect of Korean red ginseng on fatigue state and immune function in fatigue patients with deficiency syndrome, and analyse the safety. Methods A total of 180 cases of fatigue patients with deficiency syndrome who were treated in Longhua Hospital Shanghai University of Traditional Chinese Medicine from March 2017 to February 2018 were selected and divided into the groups A, B and C according to the random number table method, 60 cases in each group. During the study period, a total of 6 cases patients dropped out due to different reasons, after unblinding, the results found that, there were 4. 2 cases patients dropped out respectively in the groups A and C. Finally, there were 174 effective cases (Groups A, B, and C included 56. 60 and 58 cases, respectively). All patients received conventional treatment (including the drug treatments of immunosuppressants, sleeping pills, sedatives and so on, and the non-drug treatments of music therapy, exercise therapy, psychological counseling and so on), and patients in the group A were given oral placebo capsules (4 capsules per time, 2 times per day) on the basis of conventional treatment, while patients in the group B were given oral red ginseng powder capsules (2 capsules per time, the net content of Korean red ginseng was 0.9 g, 2 times per day) and placebo capsules (2 capsules per time, 2 times per day) on the basis of conventional treatment, and patients in the group C patients were given oral red ginseng powder capsules (4 capsules per time, the net content of Korean red ginseng was 1.8 g, 2 times per day) on the basis of conventional treatment. The treatment course of patients in the three groups were all 4 weeks, and the followed up was performed weekly after the treatment. The total clinical effective rate and the curative effect of each main symptom of patients in the three groups 4 weeks after treatment, the changes of fatigue symptom score of patients in the three groups before treatment and 2. 3. and 4 weeks after treatment, the changes of fatigue status scores in different dimensions of patients in the three groups before and 4 weeks after treatment, the serum interleukin 2 (IL-2), tumor necrosis factor-α (TNF-α), soluble interleukin IL-2 receptor (sIL-2R) levels of patients in the three groups before and 4 weeks after treatment, and the changes of fire (fever) symptom scores of patients in the three groups before and 2. 3. and 4 weeks after treatment were compared. Results The total effective rates of clinical treatment in the groups B and C were significantly higher than that in the group A 4 weeks after treatment (all P<0.05); 4 weeks after treatment, the total effective rate of the main symptoms of listlessness and fatigue of patients in the group C were significantly higher than that in the group A, and the total effective rate of the main symptoms of fatigue of patients in the group C was significantly higher than that in the group B (all P<0.05); compared with before treatment, the fatigue self-assessment scale (FSAS) scores of the groups B and C 1. 2. 3. and 4 weeks after treatment showed a significant decreasing trend, and the patients in the group C 2 weeks after treatment and in the groups B and C 3 and 4 weeks after treatment were significantly lower than those in the group A (all P<0.05); compared with before treatment, 4 weeks after treatment, the physical fatigue scores of patients in the three groups, the mental fatigue, the consequences of fatigue, the response of fatigue to sleep, the scenarios of fatigue scores of patients in the groups B and C and the time pattern of fatigue scores of patients in the group C decreased significantly, and 4 weeks after treatment, the physical fatigue, mental fatigue, consequences of fatigue, response of fatigue to sleep scores of patients in the groups B and C and the time pattern of fatigue scores in the group C were significantly lower than those in the group A, and the time pattern of fatigue scores of patients in the group C were significantly lower than those in the group B (all P<0.05); compared with before treatment, 4 weeks after treatment, serum TNF-α and IL-2 levels of patients in the group A decreased, and serum TNF-α and IL-2 levels of patients in the group C increased, and 4 weeks after treatment, the serum TNF-α of patients in the group C was higher than that in the groups A and B, and the serum IL-2 in the groups B and C were higher than that in the group A (all P<0.05). However, there was no significant difference in the intra-group comparison, inter-group comparison of serum sIL-2R levels among the three groups before and 4 weeks after treatment (all P>0.05); during the medication period, the fire (fever) syndrome scores of patients in the three groups all showed a downward trend, but there was no significant difference among the three groups (all P>0.05). Conclusion The traditional Chinese medicine Korean red ginseng has a good therapeutic effect in the treatment of fatigue patients with deficiency syndrome, which helps the body to relieve physical fatigue, and at the same time, it can improve the immune function of patients, especially the high dose Korean red ginseng has a more significant therapeutic effect, and the safety is good.

Keywords: Korean red ginseng; Deficiency syndrome; Fatigue; Immune function

疲劳是人的脑力或体力达到一定限度时必然出现的身 心反应,若不能及时有效地缓解疲劳状态,长期累积,会 使机体发生内分泌紊乱、免疫力下降,甚至出现器质性病 变,威胁人类健康。中医学认为,疲劳属于“虚劳”“虚 证”等范畴,气血耗伤,运行不畅,脏腑功能失调是虚 证疲劳的主要病机,而疲劳久不能愈也会加重该病理状 态 [1] 。持续性的疲劳状态主要耗伤体内元气,以致阳气不 足,甚至精气衰竭,此即《素问 ·举痛论》提到的“劳则 气耗”之说。由此可见,补气温阳是中医虚证疲劳的重要 治则。人参乃补气佳品,其蒸制品红参性味偏温,兼具补 气、温阳的功效,人参皂苷类是红参的主要活性物质,现 代药理学认为,红参具有抗疲劳、增强免疫、抗癌等活 性 [2] 。但目前关于红参抗疲劳的相关报道多为动物试验研 究,在 2018 年之前仅有少量的小样本随机对照试验研究 报道,尚没有足够的临床研究证据来支持使用红参可以减 轻疲劳和提高免疫力,因此需要进一步开展大样本、随机 对照试验验证红参对虚证疲劳的疗效。因此,本研究是在 动物试验和小样本随机对照试验研究的基础上进一步采用 大样本、双盲、随机对照试验,以安慰剂为对照品进行验 证和探索,以观察高丽红参干预中医虚证疲劳的临床疗效 及安全性,探索其免疫学机制,以期为高丽红参的抗疲劳 作用提供确切的临床依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2017 年 3 月至 2018 年 2 月就诊于 上海中医药大学附属龙华医院的 180 例虚证疲劳患者, 按照随机数字表法分为 A、B 及 C 组,各 60 例,研究期 间共有 6 名患者因不同原因脱落,揭盲后发现 A 组脱落4 人( 1 例因湿疹复发, 1 例由于饮食限制的依从性低,2 例失访),C 组脱落 2 人( 1 例因误食花生过敏, 1 例因普 通感冒需进行药物治疗),最后有效病例共 174 例。A 组56 例患者中男性 19 例,女性 37 例;年龄 19~59 岁,平 均(37.86±11.22 )岁;体质量指数( BMI ) 19~27 kg/m2. 平均(22.16±2.76 )kg/m2.B 组 60 例患者中男性 19 例, 女性 41 例;年龄 21~58 岁,平均( 34.82±10.88 )岁; BMI 19~28 kg/m2 ,平均(21.77±2.40 ) kg/m2;C 组 58 例患者中男性 16 例,女性 42 例;年龄 20~58 岁,平 均(36.16±11.12 )岁;BMI 19~27 kg/m2 ,平均( 22.06± 2.82 )kg/m2.3 组患者一般基线资料比较,差异无统计学意 义(P>0.05),组间具有可比性。本研究经过中国临床试 验注册中心注册(注册号:ChiCTR-IPR- 17012151 );且通 过上海中医药大学附属龙华医院伦理委员会批准(批件文 号: 2017LCSY007),患者均签署知情同意书。

1.2 诊断标准 参照《中医虚证辨证参考标准》[3] 中的相 关标准。气虚证:①神疲乏力;②少气或懒言;③自汗;④舌胖或有齿印;⑤脉虚无力(弱、软、濡等),具备以 上其中 3 项。血虚证:①脸色苍白;②起立时眼前昏暗;③唇舌色淡;④脉细,具备以上其中 3 项。阴虚证:其中 主证为①五心烦热;②咽燥口干;③舌红或少苔、无苔;④脉细数;次证为①午后升火;②便结而尿短赤;③盗 汗。具备其中 3 项主证,1 项次证为阳虚证:其中主证为①全身或局部畏寒或肢冷;②面足虚浮;③舌淡胖苔润;④脉沉微迟;次证为①夜尿频多;②便溏而尿清长,具备 其中 3 项主证(其中第①条为必备),次证 1 项。

1.3 纳入、排除、脱落 / 退出标准 纳入标准:符合上述 中医辨证为气虚证,或血虚证,或阴虚证,或阳虚证的诊 断标准者,同时合并出现疲劳症状;年龄在 18 ~ 60 岁者; 入组前 1 个月内未使用其他保健功能药物者;无严重心、 肝、肾及血液系统疾病史者等。排除标准:属实证者, 即:发热,腹胀痛拒按,胸闷,烦躁,甚至神昏谵语,呼 吸气粗,痰涎壅盛,大便秘结,或下利,里急后重,小便 不利,淋沥涩痛,脉实有力,舌质苍老,舌苔厚腻者;急 性感染,慢性病急性发作期者;最近 3 个月内参加过其他 临床试验者。脱落 / 退出标准:不能坚持治疗者;治疗依 从性较差,在研究期间,无法遵循饮食或药物禁忌者;出 现严重不良事件者;症情突然恶化或出现急症、必须采取 紧急措施者;试验中出现了其他干扰观察项目的病证者; 受试者提出退出临床试验者;试验期间未能按规定用药或 中途退出者(用药量或试验时间不足 4/5 者);受试者不 能按照试验规定的程序完成随访及复查;研究者从医学角 度考虑受试者有必要中止试验者。

1.4 主要药品信息 红参参粉胶囊 [ 韩国人参公社,批 号:卫食健进字( 1999 )第 0035 号,质量标准:每 粒胶囊内高丽红参净含量为 0.45 g,总皂苷 0.015 75~ 0.021 60 g] 。安慰剂由韩国人参公社提供,其成分为乳糖、 微晶纤维素、着色剂、二氧化硅、硬脂酸镁、食品用香 精、胶囊壳由明胶组成,每粒胶囊灌装 0.45 g,与红参参 粉胶囊外观、色泽、气味、用法一致,使不能区分。

1.5 治疗方法 所有患者均接受常规治疗,包括免疫抑 制剂、安眠药、镇静剂等药物治疗及音乐疗法、运动疗 法、心理疏导等非药物治疗。A 组患者在常规治疗的基础 上口服安慰剂胶囊,4 粒 / 次,2 次 /d,早晚饭后服用。B 组 患者在常规治疗的基础上口服红参参粉胶囊(高丽红参净 含量为 0.9 g)和安慰剂胶囊,均为 2 粒 / 次,2 次 /d,早晚 饭后服用; C 组患者在常规治疗的基础上口服红参参粉胶囊(高丽红参净含量为 1.8 g ),4 粒 / 次,2 次 /d,早晚饭后 服用。3 组患者用药疗程均为 4 周,在用药后每周定期进 行随访,记录病例情况及变化。

1.6 观察指标 ①参照《中药新药临床研究指导原则》 [4] 制定证候量表及证候疗效评定标准,观察其中医证候的 变化。主症为:精神不振、疲乏无力、头晕眼花、面色 苍白、失眠或嗜睡、心悸;次症为:少气懒言、食纳减 少、注意力不集中、健忘;舌脉象:舌淡苔薄白、脉细 弱。各主症、次症均按症情的无、轻、中、重等级分别计 0、1、2、3 分,相应舌脉象各计 1 分。在治疗前、治疗 4 周 后观察记录每组受试者中医证候积分,中医证候疗效评 定标准:证候积分减分率≥95% 为痊愈; 70% ≤证候积 分减分率 <95% 为显效; 30% ≤证候积分减分率 <70% 为 有效;证候积分减分率 <30% 为无效。证候积分减分率= (治疗前积分 - 治疗后积分)/ 治疗前积分 ×100%。②记录 治疗前、治疗 4 周后受试者中医主症的变化情况。痊愈: 主症完全消失(积分由 3、2、1 分变为 0 分);显效:主 症积分减少≥2/3 (由 3 分变为 1 分者);有效: 1/3 ≤ 主 症积分减少 <2/3 (由 3 分变为 2 分或 2 分变为 1 分者); 无效:主症积分无改变。临床总有效率 =(痊愈 + 显效+ 有效)例数 / 总例数 ×100%。③记录治疗前、治疗 1、2、3、4 周后疲劳自评量表(FSAS)总分变化及治疗前、治 疗 4 周后 FSAS 各项因子的变化情况。采用 FSAS [5] 评价 疲劳症状,该量表的 6 个因子反映疲劳的不同类型、程 度(包括躯体疲劳、精神疲劳、疲劳后果 3 个因子)及特 征(疲劳对睡眠的反应、疲劳的情境性、疲劳的时间模 式 3 个因子)。量表中每项评分分为 5 级,计 0~4 分,躯 体疲劳 0~16 分,精神疲劳 0~16 分,疲劳后果 0~20 分, 疲劳对睡眠的反应 0~12 分,疲劳的情境性 0~16 分,疲劳的时间模式 0~8 分,总分 88 分,分值与疲劳症状呈 负相关。④采集 3 组患者治疗前、治疗 4 周后清晨空 腹静脉血 3 mL ,并分离取血清(转速: 3 500 r/min,时 间: 10 min),采用酶联免疫吸附实验法检测血清白细胞 介素 -2 ( IL-2)、肿瘤坏死因子 - α ( TNF- α )水平,采用 化学发光法检测血清可溶性白细胞介素 2 受体(sIL-2R ) 水平。⑤记录治疗前及治疗 1、2、3、4 周后每组受试者火 (热)证候定量计分分值,观察在用药过程中患者是否出 现“上火”现象从而进行安全性分析,参照《中药新药临 床研究指导原则》 [4] 制定中医火(热)证候量表观察“上 火”现象,分值范围 1~34 分,如果受试者出现“上火”现 象 [ 火(热)证候积分增加5 分及 5 分以上 ],研究者可 以酌情令该受试者中止研究,并作记录。

1.7 统计学方法 应用 SPSS 21.0 统计学软件分析数据, 计数资料以 [ 例 (%)] 表示,组间两两比较行 χ2 检验,多组间比较采用 χ2 趋势检验;计量资料根据是否满足正态 分布,对应选择参数或非参数检验,组内不同时间比较 采用多变量检验,部分数据呈偏态分布,近似正态分布 按正态分布规律处理,采用 ( x ±s) 表示,3 组间比较采用 重复测量方差分析,两两比较采用成对比较法( pairwise comparison)分析。所有统计学分析均采用双侧检验,以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

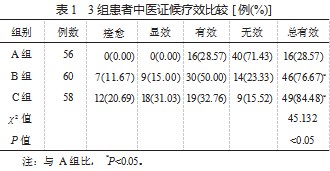

2.1 3 组患者中医证候疗效比较 治疗 4 周后 B、C 组患 者中医证候疗效临床总有效率均显著高于 A 组,差异均 有统计学意义(均 P<0 .05), 但 B、C 组患者中医证候疗 效临床总有效率比较,差异无统计学意义(P>0.05), 见表 1.

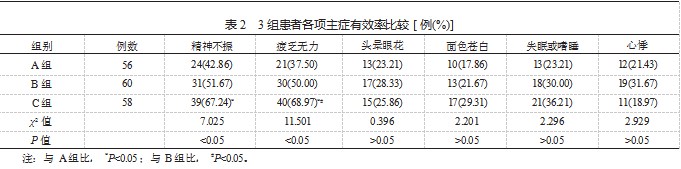

2.2 3 组患者各项主症疗效比较 治疗 4 周后 3 组患者精 神不振、疲乏无力的总有效率比较,差异均有统计学意义 (均 P<0.05), 且 C 组患者精神不振、疲乏无力的治疗总 有效率均显著高于 A 组,C 组疲乏无力的治疗总有效率显 著高于 B 组,差异均有统计学意义(均 P<0.05), 但 3 组 患者头晕眼花、面色苍白、失眠或嗜睡、心悸等主症的治 疗总有效率比较,差异均无统计学意义(均 P>0.05), 见 表 2.

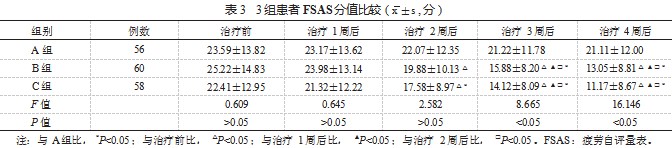

2.3 3 组患者 FSAS 分值比较 与治疗前比,治疗 1、2、3、4 周后 B、C 组患者 FSAS 评分均呈显著降低趋势,且治 疗 2 周后 C 组及治疗 3、4 周后 B、C 组患者均显著低于 A 组,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 3.

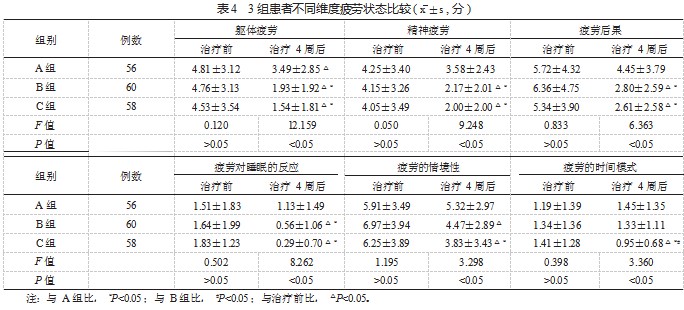

2.4 3 组患者不同维度疲劳状态比较 与治疗前比,治疗4 周后 3 组患者躯体疲劳评分,B、C 组患者精神疲劳、疲 劳后果、疲劳对睡眠的反应、疲劳的情境性及 C 组患者 疲劳的时间模式评分均显著降低,且治疗 4 周后 B、C 组 患者躯体疲劳、精神疲劳、疲劳后果、疲劳对睡眠的反应 及 C 组患者疲劳的情境性、疲劳的时间模式评分均显著 低于 A 组,且 C 组患者疲劳的时间模式评分显著低于 B 组,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 4.

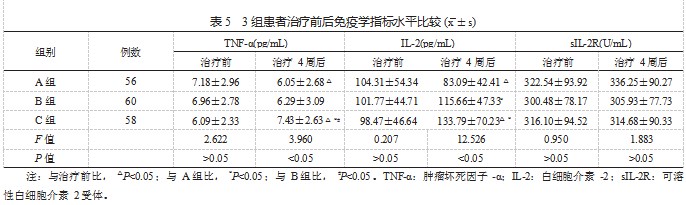

2.5 3 组患者免疫学指标比较 与治疗前比,治疗 4 周 后 A 组患者血清 TNF - α、IL -2 水平均显著降低, C 组血 清 TNF- α、IL-2 水平均显著升高,且治疗 4 周后 C 组患者血清 TNF - α 显著高于 A 组和 B 组,B 组和 C 组患者 血清 IL-2 均显著高于 A 组,差异均有统计学意义(均P<0.05 ); 3 组患者治疗前后组内及组间血清 sIL-2R 水平 比较,差异均无统计学意义(均 P>0.05),见表 5.

2.6 3 组患者用药安全性比较 与治疗前比,治疗 1、2、 3、4 周后 3组患者火(热)证候证候积分均呈现下降趋势, 但 3组患者火(热)证候积分组间比较,差异均无统计学 意义(均 P>0.05),见表 6.

3 讨论

疲 劳在 中医 报道 中 被提 及 为“ 倦”“ 乏”“ 懈 怠”“困”“罢极”等,多数学者认为, 其属于中医学“虚 劳”的范畴;虚劳是指以脏腑功能衰退,气血阴阳亏损, 日久不复为主要病机表现的多种慢性虚弱证候的总称,可包含疲劳的症状 [6-7]。《素问 ·通评虚实论》中“精气夺 则虚”归纳出虚证的纲领,而气血阴阳是构成人体和维持人体生命活动的物质基础,因此虚证可主要分为气虚、阳 虚、血虚及阴虚不同证型。气虚和阳虚表示人体生命活动 能力的衰退,血虚和阴虚则表示人体内能量物质储备的损 耗,两者之间是阴阳相互平衡的关系。“虚则补之”为中 医治疗虚证的根本大法,虚证疲劳者以补虚为治则,而补 虚之中,又以补气为要。

高丽红参改善疲劳的作用机制主要在于补气,其能够 益气摄血、补益强壮,主要活性成分是各种人参皂苷、多 糖和小分子寡肽, 能够调控下丘脑- 垂体- 肾上腺轴, 调节 相关激素分泌, 达到抗疲劳的作用 [8]。以随机、双盲、安慰 剂对照进行人参提取物抗疲劳作用的试验研究结果表明, 人参提取物治疗降低了健康人群的疲劳严重程度,而不良 反应较为少见,并且提取物通常具有良好的耐受性 [9] 。本 研究中,治疗后 B、C 组患者的中医证候疗效总有效率均 显著高于 A组;治疗后 C 组患者精神不振和疲乏无力主症的治疗总有效率均显著高于 A 组,且 C 组疲乏无力主症的 治疗总有效率显著高于 B组; 治疗 2 周后 C 组及治疗 3、 4 周后 B 组和 C 组患者 FSAS 评分均显著低于 A组;治疗 4 周后 B、C 组患者躯体疲劳、精神疲劳、疲劳后果、疲劳 对睡眠的反应及 C 组患者疲劳的情境性、疲劳的时间模式 评分均显著低于 A 组,且 C 组患者疲劳的时间模式评分显 著低于 B 组, 表明高丽红参治疗中医虚证有确切的临床疗 效,且其中高剂量红参的疗效显著,此外,高剂量红参在 改善机体疲劳状态方面效果优于安慰剂和低剂量红参。分 析其原因可能为,人参皂苷和大量酸性多糖可能在高丽红 参的抗疲劳作用中发挥关键的药理作用,而高剂量组的化 学成分含量更高,因此治疗效果更显著。

目前对疲劳的生物学机制主要围绕中枢神经系统进行 研究,可分为下丘脑- 垂体- 肾上腺轴紊乱、γ- 氨基丁酸 / 谷氨酸(GABA/Glu)通路机制失衡、补偿效应等模型。 神经- 内分泌- 免疫网络学说认为神经系统、内分泌系统、 免疫系统在发挥各自功能时,可以互相影响,共同调节机 体内环境 [10]。这一理论立足于整体内环境进行多向的动态 关联分析,与中医学阴阳平衡的整体思想不谋而合。免疫 功能是机体防御和战胜外邪的重要手段之一,通常认为属 中医“正气”的范畴。虚证与机体免疫有一定的相关性。 多种疾病的虚证患者均存在细胞免疫功能降低,可以认为 是对免疫功能与中医“正气”概念间相互关系的验证 [11] 。 由于免疫功能降低,机体在一些致病物质或异常分泌的激 素、递质或因子的作用下导致生理活动减缓, 功能减弱, 因 而表现出中医虚证和疲劳状态。现已证实,红参中红参多 糖和人参皂苷等成分对特异性及非特异性免疫均有作用,可提高机体的抗病能力 [12] 。李慧文等 [13] 研究结果表明, 红参多糖可提高免疫抑制模型小鼠的白细胞数和脾脏T、B 淋巴细胞的增殖能力, 提高自然杀伤(NK)细胞的活性, 提高小鼠血清中 IL-2 的分泌, 增强小鼠的免疫功能;而红 参中的非皂苷人参化合物(如精氨酰果糖)也存在免疫增 强作用 [14]。因此, 红参在调节免疫功能作用以及抗疲劳方 面具有深入研究的价值。

长期超负荷运动是产生疲劳的主要原因,也会对机 体的免疫功能造成损害。超体力负荷的运动可刺激并改 变机体的激素和神经递质水平,对 TNF-α 、IL-2 等产生抑 制作用;同时,疲劳引起的不良心理应激以及情绪变化可 作用于神经- 内分泌- 免疫系统,对免疫功能产生抑制作 用 [15] 。IL-2、TNF-α 是参与细胞免疫过程的重要生物活性 因子, IL-2 由辅助性 T 细胞 1 ( Th1 )产生,可促进 T 淋 巴细胞、B 淋巴细胞、单核- 巨噬细胞及 NK 细胞增殖, 增强 NK 细胞的杀伤活性, 促进 B 细胞产生抗体, 诱导产 生淋巴因子激活的 NK 细胞,激活单核巨噬细胞,从多方 面调节机体复杂的免疫网络,发挥多种免疫细胞效应,具 有免疫促进作用;而 SIL-2R 为活化 T 淋巴细胞膜 SIL-2Rα 链成分, 经酶解脱落释放进入血液循环中, 是与 IL-2 竞争 性结合的受体, 可阻断 IL-2 的生物效应, 产生一定的免疫 抑制作用 [16- 17] 。TNF-α 具有双重生物学效应,在浓度较低 时, TNF-α 主要作为白细胞和内皮细胞的自分泌及旁分泌 的调节物,参与抵抗细菌、病毒和寄生虫的感染,促进组 织修复及调节炎症反应,引起肿瘤细胞凋亡等,而且能刺 激 IL-2 及其受体表达, 增强中性粒细胞的吞噬作用及免疫 调节作用, 而过量的 TNF-α 则会破坏机体的免疫平衡, 与其他炎症因子一起导致多种病理损伤 [18- 19] 。本研究从免疫 系统中的细胞免疫方面,观察疲劳状态下细胞因子 IL-2、 sIL-2R、TNF-α 的变化趋势。人参皂苷和大量酸性多糖可 能在高丽红参的抗疲劳作用中发挥关键的药理作用,红参 可以通过刺激 IL-2、TNF-α 表达,从而改善细胞免疫功能 的抑制状态,上调中医虚证疲劳患者的细胞免疫功能,增 强机体免疫力;另外,红参在抗疲劳和增强免疫两方面的 协同作用,不仅有助于在短期内缓解疲劳,恢复机体的正 常生理功能,而且可以增强机体的抗病能力,避免长期积 劳所引发的病态与不良应激,起到先于已病而治未病的作 用 [20]。本研究结果显示, 治疗 4 周后 C 组患者血清 TNF-α 显著高于 A、B 组, B、C 组患者血清 IL-2 均显著高于 A 组, 但 3 组患者治疗前后组内及组间血清 sIL-2R 水平比 较,差异均无统计学意义,表明高丽红参可增强患者免疫 功能,且高剂量高丽红参对改善免疫功能的效果更显著。

传统中医认为阴虚者因阴液亏虚不足以制约阳气,因 而容易出现阳气偏盛的火热症状,也就是民间常说的“上 火”[21]。故而对阴虚证患者一般会避免使用热药或者温药, 另外在用药期间如果饮食不慎或者过食辛辣刺激,则可能 出现非药物作用影响下的火(热)证候表现。因此,考虑 到饮食结构对“上火”的诱导作用,在用药期间,均嘱咐 受试者忌食辛辣刺激等发物。在此次研究中特别纳入了中 医虚证中阴虚证型的受试者,观察中药药性偏温的红参在 治疗虚证疲劳症状时是否会诱发明显的“上火”反应,结 果显示,用药期间,3 组患者火(热)证候积分均呈现下 降趋势,但 3组患者火(热)症状组间比较,差异均无统 计学意义,表明在控制饮食的条件下,阴虚证患者服用红 参并没有出现“上火”现象,说明使用红参治疗的安全性 较高。

综上,中药红参治疗中医虚证具有较好的治疗效果, 有助于机体缓解躯体疲劳症状,同时可提高患者免疫功能, 尤其是高剂量红参的治疗效果更显著,且使用红参治疗的 安全性较高。但本研究观察指标较少,在下一阶段可进一 步设计队列研究,长期跟踪随访病例用药后虚证疲劳症状 的反复或稳定情况,并跟踪部分坚持服用红参进行抗疲劳 治疗的病例,观察药物的长期干预后果,并且在确切的药 效作用机制和有效成分方面需要进一步的深入研究。

参考文献

[1] 杨星哲 , 李峰 , 毛萌 , 等 . 中医药治疗疲劳的研究进展 [J]. 世界中医药 , 2022. 17(5): 748-752.

[2] 周琪乐 , 徐嵬 , 杨秀伟 . 中国红参化学成分研究 [J]. 中国中药杂志 , 2016. 41(2): 233-249.

[3] 沈自尹 , 王文健 . 中医虚证辨证参考标准 [J]. 中西医结合杂志 ,1986. 6(10): 598.

[4] 郑筱萸 . 中药新药临床研究指导原则 [M]. 北京 : 中国医药科技出版社 , 2002: 243.

[5] 王天芳 , 薛晓琳 . 疲劳自评量表 [J]. 中华中医药杂志 , 2009.24(3): 348-349.

[6] 林晓柔 , 宋烨闻 , 武颖 , 等 . 疲劳症中医诊疗方案临床疗效评价及用药规律探讨 [J]. 北京中医药 , 2016. 35(2): 102- 104.

[7] 尹艳 , 王奕丹 , 左冬冬 , 等 . 中西医治疗慢性疲劳综合征研究进展 [J]. 中医药信息 , 2019. 36(4): 122- 125.

[8] 周秋秋 , 任谓明 , 王艳红 , 等 . 红参的炮制、化学成分及药理活性研究进展 [J]. 上海中医药杂志 , 2016. 50(2): 97- 100.

[9] ZHANG L, CHEN X Y, CHENG Y, et al. Safety and antifatigue effect of Korean Red Ginseng: a randomized, double-blind, and placebo- controlled clinical trial[J]. J Ginseng Res, 2019. 43(4): 676-683.

[10] 李仙晓 , 韦云 . 疲劳症的三因阐述 [J]. 中华中医药杂志 , 2018.33(8): 3538-3540.

[11] 张兆晖 , 李立华 . 中医治疗慢性疲劳综合征的新进展 [J]. 世界中医药 , 2021. 16(6): 991-995.

[12] 崔换天 , 王丽 , 王洪武 , 等 . 常用抗疲劳中药作用机制及研究进 展 [J]. 吉林中医药 , 2015. 35(4): 415-418.

[13] 李慧文 . 红参多糖对免疫抑制小鼠免疫功能的影响 [J]. 延边大学 农学学报 , 2012. 34(4): 330-333. 343.

[14] YU J A, LEE J Y, KIM T Y, et al. Immune modulatory activities of arginyl-fructose (AF) and AF-enriched natural products in In-Vitro and In-Vivo animal models[J]. Molecules, 2021. 26(8): 2251-2262.

[15] 马欣俐 , 陈泡尘 , 车在前 , 等 . TY-51469 对疲劳运动的小鼠巨噬细胞格局调节作用的实验性研究 [J]. 现代免疫学 , 2016. 35(5): 387-392.

[16] 张婷婷 , 谢忠礼 , 王漫漫 , 等 . 加味四逆散颗粒对慢性疲劳综合征模型小鼠体质量、运动及 IL-2 影响的实验研究 [J]. 中医学报 ,2014. 29(2): 223-225.

[17] 苏利强 , 王传方 , 王树环 , 等 . 监控运动员血清 IL-2、sIL-2R 预 防运动性免疫抑制的研究 [J]. 现代预防医学 , 2012. 39(6): 1439- 1442.

[18] 卿鹏 , 赵建夫 , 赵仓焕 , 等 . 针刺干预癌症相关性疲劳及对患者 血清 CRP、IL-6、TNF-α 及 sTNF-R1 水平的影响 [J]. 中国针灸 ,2020. 40(5): 505-509.

[19] 熊杉 , 张如祥 , 刘良生 . 针刺配合推拿膀胱经对慢性疲劳综合征 患者血清细胞因子的影响 [J]. 湖北中医药大学学报 , 2015. 17(2): 39-41.

[20] 黄建军 , 高晖富 , 姜志辉 , 等 . 环翠楼高丽红参复方制剂抗氧化 和提高免疫力研究 [J]. 人参研究 , 2017. 29(1): 2-4.

[21] 张娟 . 热 ( 火 ) 证治法集锦 [J]. 世界中医药 , 2011. 6(4): 332-334.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/54227.html