SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:肠道菌群数量庞大,其数量约为人体细胞总数的 10 倍,对消化系统正常结构功能与稳态平衡起重要作用,同时,肠道菌群的构成对机体免疫系统功能有复杂影响,影响方面包括粘膜免疫系统、免疫应答与免疫交流。肠道菌群对机体免疫的作用也可进一步导致免疫性疾病,已有研究证明肠道菌群对系统性红斑狼疮和儿童 I 型糖尿病的发病及病情进展有所影响。

关键词:肠道菌群;免疫性疾病;粘膜免疫;系统性红斑狼疮;I 型糖尿病

0引言

人们对于肠道菌群的认知曾一度局限于其与人体的共生关系。而近年来,随着微生物学的发展,肠道菌群相关研究也不断进展。1972 年,托马斯·莱克首次将人体内细胞和微生物的总数量化, 得出人体肠道内的细菌数量约为人体细胞数的十倍,而其基因组中的基因数目则是其宿主基因组的 150 倍。因此,肠道菌群也被称为“第二基因组”。 健康人体肠道内含有 1000 多种细菌,主要为厚壁菌门和拟杆菌门细菌(占 90% 以上)[1]。虽然肠道菌群仅分布在消化道,它的作用却远不止对消化系统或消化功能的调节和影响。研究表面,肠道菌群的影响已经包括了机体营养代谢、生长发育、免疫防御等方面。且肠道内存在大量淋巴因子和免疫因子, 故对肠道菌群的免疫防御功能也有促进作用 [1]。目前,大量研究已阐明了类风湿性关节炎、红斑狼疮、I 型糖尿病等免疫性疾病的发生与转归都和肠道菌群的状态相关 [1]。因此,肠道菌群相关研究及其对免疫疾病影响具有巨大的研究价值和深远的临床意义。

1肠道菌群及免疫系统的概述

1.1肠道菌群简述

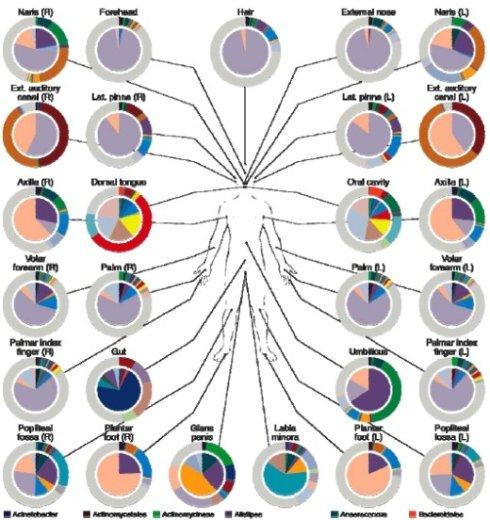

肠道菌群并非人体与生俱来的。在母体子宫内,胎儿所处环境的几乎是无菌的。在婴儿出生时,其肠道暂时处于无菌状态。 出生 3 个月后,细菌通过哺乳时口腔摄入、空气吸入等途径进入婴儿体内,并逐渐开始在肠道内定植,兼性厌氧菌首先定植,其后是厌氧菌 [2]。随着生长发育和机体功能的不断完善,肠道菌群种类与结构逐渐稳定,进而形成成熟的肠道菌群。目前已鉴定出的肠道菌群中细菌种类包括拟杆菌门、放线菌门、梭杆菌门、变形菌门、 蓝藻菌门、螺旋菌门、厚壁菌门等,其中绝大多数细菌属于拟杆菌门和厚壁菌门 [2]。除多种且大量的细菌外,还可见部分病毒和真菌等,故部分研究者提出可将人体视为大量细胞组成的复杂超级生物体 [3]。肠道微生物群是一个动态变化的系统,不仅与人体自生因素有关(饮食结构、运动、压力),还与细菌之间的相互作用有关(营养竞争、协同作用、抑制作用)。

1.2免疫性疾病简述

免疫性疾病指人类免疫系统正常调节失去平衡后,机体的免疫应答受到影响而引起的疾病,广义的免疫性疾病还包括先天性或后天性原因导致的免疫系统结构与功能上的异常。常见的免疫疾病包括系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、硬皮症、青少年糖尿病等。目前,免疫性疾病的发病机理方面存在多种学说,包括自身变异学说、交叉反应抗体学说、隐蔽抗原学说、禁忌细胞系学说等。 此外,年龄、性别、遗传等多种因素也对免疫性疾病有一定影响。

2肠道菌群对于免疫功能的影响

2.1黏膜免疫系统

肠道菌群可通过影响肠道局部的粘膜免疫功能,进而引发全 身免疫系统作用导致免疫性疾病的发病。这一情况在免疫系统错 误识别而攻击自身组织导致的自身免疫性疾病中尤为常见 [4]。粘膜免疫系统是机体免疫网络的重要组成部分,具有独特的结构和功能,是执行非特异性免疫功能的主要场所。黏膜免疫系统在对抗潜在病原微生物入侵方面,具有物理性生理屏障和免疫防线的双重作用 [5]。在结肠克隆恩氏病相关临床研究中,研究人员发现损伤肠段往往形成肉芽肿,表明了局部 CD4+T 细胞活性增高, 进而提示引起肠损伤的主要原因是细胞免疫,而这一细胞免疫可能由肠道菌群诱发。在炎性肠病病人的治疗相关研究中,通过共 生肠道菌抗体检测证实了患者黏膜免疫系统可直接识别细菌 [6]。

2.2免疫应答和免疫交流

免疫应答和免疫交流常受肠道菌群组成与数量的影响。在细菌入侵或抗原激活时,机体主要通过上皮内淋巴细胞(Intraepithelial Lymphocytes,IELS)维持肠道内环境稳定。有研究表明,白细胞介素 -22 诱导产生的固有淋巴细胞(Innate lymphoid cells,ILC)对抑制肠道菌群的大面积弥散起重要作用。当健康的小鼠缺乏 ILC 时,可观察到炎性细胞扩散,同时远端多器官出现炎症,而补充白细胞介素 -22 后,炎性细胞扩展受限制且远端炎症消失。因此,ILC 在肠道黏膜免疫与保卫方面起重要作用[6]。当致病菌侵入肠道组织内部也会引发免疫应答。当呈递抗原的树 突状细胞从肠道迁移到淋巴结时,会活化 T 细胞,产生的 Th1 和Th17 炎性细胞因子相互作用,进而激活抗原呈递细胞,导致其他炎性递质的产生 [4]。这些炎性递质可以协助吞噬消灭入侵的微生物,同时,许多调控递质也可以提高各种黏膜分子的表达,进而招 募白细胞,提高在肠组织中白细胞含量,协助宿主的免疫和防御功 能。在一项关于肠道菌群与免疫应答的关系的研究中,研究人员 使每个参与者的免疫细胞受三种细菌刺激物刺激(共生细菌艰难 梭菌,常见病原体金黄色葡萄球菌和大肠杆菌),进而分析了 500 名参与者的血液和粪便的样本,通过分析病原体免疫应答的个体 差异、肠道差异以及两因素的相互影响,发现了微生物群体及其功 能与免疫应答之间相互作用的清晰模式。

3肠道菌群及免疫性疾病

3.1肠道菌群与系统性红斑狼疮

系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus,SLE)是一种自身免疫病,好发于青年女性。其发病原因目前普遍认为是各种因素的相互作用导致 T 淋巴细胞减少、T-reg 功能降低、B 细胞过度活化,产生了大量抗体。这些过量的抗体又进一步与体内自身抗原结合,形成免疫复合物,而免疫复合物在不同系统的沉积又会引发进一步的疾病反应,导致 SLE 全身性的症状。益生菌作为肠道正常菌群的优势菌群,能通过占位效应和营养物质竞争等抑制致病菌的过度生长。Kosiewicz 等为研究乳酸杆菌与 SLE 之间的关系,对两种自发性 SLE 模型小组均给予罗伊乳酸菌。实验表明, 小鼠外周血内 T-reg 细胞的水平明显提高,SLE 的病情得到了有效抑制,由此可得罗伊乳酸杆菌可有效调节 T-reg 细胞,并对 SLE 起预防和抑制作用 [8]。

许多研究表明,肠道菌群既影响 SLE 的发病,也与 SLE 的病情进展相关。Arancha Hevia 等利用基因组测序技术对 20 名 SLE 患者和健康人的肠道菌群分别进行基因优化扩增。与健康对照组 对比,SLE 患者肠道菌群中厚壁菌与拟杆菌的比值明显下降,且在门、科的水平和其他菌群的比例方面均可见 SLE 患者肠道菌群组成的改变 [7]。现在,肠道菌群已成为了治疗系统性红斑狼疮的新靶点,有很多方法已广泛运用到临床,而关于肠道菌群对系统性红 斑狼疮发病与进展的具体影响也在深入研究中。

3.2肠道菌群与糖尿病

自身免疫微生物群在青少年I 型糖尿病的发病中起影响作用, 实验已经证明自身免疫微生物组群对于具有易感基因型的个体而言,对 I 型糖尿病的发生与否影响很大 [7]。相关实验也包括了基础研究和临床研究部分,Brugman 等人在 BB-DP 小鼠中建立了对证候联系,结论:CKD 患者广泛存有微炎症状态,湿浊证病人血清 CRP 升高的概率较非湿浊证高,提示湿浊证很大程度是 CKD 微炎症状态的关键因素。张家珍 [27] 等总结 CKD3 期病人的证候特点,探讨其与尿蛋白的关系,结论:在研究对象中,脾肾气虚证占主要地位;且 UNAG 可作为 CKD3 期病人脾肾气虚证候诊断的指标。吕勇等 [28] 探索 60 例非 HD 治疗的 CRF 血瘀证病人的血清 NO、ET、IL-6 和肾功能状况,观察证候积分等并进行联系性分析后,认为: CRF 血瘀证病人的血清 ET、IL-6 水平与肾功能损害和血瘀证候呈正相关的关系,血清 NO 水平与肾功能损害其呈负相关的关系。

综上所诉,目前 CKD 中医辨证分型研究在中医理论基础上, 借鉴现代医学的最新进展,CKD 中医辨证分型不论从理论研究、西医原发病、CKD 分期、还是现代医学生物学标志等方面都更加深入,也使得慢性肾脏病辩证分型愈加客观、规范发展。但其也存在着一些问题:1) 有关慢性肾脏病证候及辨证分型诊断尚缺乏规范、统一的认识,尚未有统一的标准,如证候名称缺乏统一化、中医证型判断缺乏标准等,不利于 CKD 辨证分型规范化研究;2) 慢性肾脏病辨证分型研究缺乏规范的临床评价以及特异性量化标准; 在以后的探索中,鉴于中医证候特点,运用西医学现代成果和先进的统计学方法,为 CKD 中医辨证分型研究提供科学依据。

参考文献

[1]葛均波 , 徐永健 . 内科学 [M]. 第 8 版 . 人民卫生出版社 ,2013.

[2]孙云松 , 袁学梅 , 何丹 , 等 . 于俊生教授以温风法治疗慢性肾脏病临床经验 [J]. 中华中医药杂志 ,2015(10):3543-3545.

[3]李靖 , 高菁 , 吕仁和 . 从风论治原发性肾小球疾病的病因病机 [J]. 中国中医基础医学杂志 ,2005,11(10):731-733.

[4]吴喜利 , 孙万森 , 石兴民 , 等 . 慢性肾小球疾病“风伏肾络”机制研究 [J]. 医学研究杂志 ,2011,40(1):137-139.

[5]武士锋 , 王自敏 . 王自敏从“瘀”论治慢性肾脏病经验 [J]. 上海中医药杂志 ,2010(6):19-20.

[6]曹际海 , 孙世华 . 慢性肾脏病血瘀病机浅析 [J]. 四川中医 ,2009(5):36-37.

[7]刘变玲 , 孙霈 , 李靖 , 等 .451 例慢性肾脏病患者分期的中医症状及证候要素初探 [J]. 中医药信息 ,2012,29(1):14-17.

[8]林静霞 , 彭鹿 , 吴萌 , 等 .211 例慢性肾脏病患者中医体质的调查与分析 [J]. 中国中西医结合肾病杂志 ,2017(7).

[9]刘忠杰 , 崔赵丽 . 体质类型与慢性肾脏病中医证候及临床检验指标相关性的研究 [J]. 中国中西医结合肾病杂志 ,2011,12(11):1004-1007.

[10]倪永华 , 董飞侠 , 赵燕云 , 等 .600 例Ⅲ期慢性肾脏病患者体质与证候的相关性 [J]. 中医杂志 ,2013,54(21):1847-1849.

[11]钟瑜, 陈钦, 鲁盈, 等.310 例慢性肾小球肾炎患者辨证规律研究[J]. 中国中西医结合肾病杂志 ,2012,13(11):967-969.

[12]郝娜 , 林燕 , 杨洪涛 . 慢性肾小球肾炎中医辨证分型与肾脏病理类型相关性研究概述 [J]. 中国中西医结合肾病杂志 ,2011,12(7):648-650.

[13]王耀献 , 孙鲁英 , 刘尚建 .IgA 肾病的中医辨证分型与病理相关性研究 [J]. 中华中医药杂志 ,2006,21(3):151-154.

[14]唐英 , 沈沛成 , 张文君 , 等 .IgA 肾病中医证型与临床预后指标的相关性分析 [J]. 上海中医药杂志 ,2010(5):27-30.

[15]张蕾 , 刘旭生 .195 例慢性肾脏病 3~5 期中医证候分布规律探析 [J]. 辽宁中医杂志 ,2012(6):980-983.

[16]刘变玲 , 孙霈 , 李靖 , 等 .451 例慢性肾脏病患者分期的中医症状及证候要素初探 [J] 中医药信息 ,2012,29(1):14-17.

[17]陈继红, 孙伟, 魏连波, 等. 慢性肾脏病 3 期中医临床证型规律探讨[J]. 世界科学技术 ( 中医药现代化 ),2012,14(05):1988-1991.

[18]吴国伟 , 吴劼扬 , 徐文君 , 等 . 慢性肾脏病与中医证型的关系探讨 [J]. 浙江中医杂志 ,2014,49(08):565-566.

[19]杨霓芝 , 张蕾 , 刘旭生 , 等 .《慢性肾脏病 34 期中医诊疗方案》的优化研究 [J]. 辽宁中医杂志 ,2010(7):1199-1202.

[20]俞东容 , 涂晓 , 李秋芬 , 等 . 慢性肾炎 CKD3 期风湿内扰证的临床病理特点 [J]. 中国中西医结合肾病杂志 ,2010,11(9):777-780.

[21]霍保民, 郭旸, 饶向荣, 等. 基于数据挖掘方法总结戴希文分期诊疗慢性肾脏病经验 [J]. 北京中医药 ,2010,29(10):741-744.

[22]谢永祥 , 龙春莉 , 钟建 , 等 . 慢性肾脏病分期辨治的探讨 [J]. 现代中西医结合杂志 ,2011,20(17):2154-2155.

[23] 秦应娟. 慢性肾脏病蛋白尿的辨证论治[J]. 河南中医,2010,30(4):369-370.

[24]左琪 , 包崑 , 林文秋 , 等 . 慢性肾脏病患者尿液 miR-21 表达及与间质纤维化相关性的研究 [J]. 中国中西医结合肾病杂志 ,2014(8):700-703.

[25]林钐 , 邓跃毅 . 慢性肾脏病各期 ET、TXA2、PGI2 的临床观察及与血瘀证关系的探讨 [J]. 中国中西医结合肾病杂志 ,2012,13(7):615-617.

[26]李瑞 , 张国胜 , 段明亮 , 等 .C- 反应蛋白与慢性肾脏病患者微炎症状态及中医证候关系的探讨 [J]. 中医学医杂志 ,2016,32(12):3-6.

[27]张家珍 , 邹新蓉 . 慢性肾脏病 3 期患者中医证候特征及其与尿蛋白的相关性分析 [J]. 湖南中医,2006.

[28]吕勇 , 王亿平 , 李文娟 , 等 . 慢性肾衰竭血瘀证患者血清 NO、ET、IL-6 的水平变化及雷氏丹参片干预作用的临床研究 [J]. 中成药 ,2006,28(1):63-67.

《肠道菌群构成及其对免疫性疾病的影响论文》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2019/0318/20190318101733433.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/3136.html