皇帝最后下敕颁布宏词科和平判科、拔萃科等科目选及第名单, 一般每年只放8人左右, 宏词科取两三人, 宏词科第一名称为“敕头”。 (7) 及第名单在吏部南院放榜, “选人看榜名”之后, (8) 受晚唐进士科“座主门生”风气的影响, (9) 宏词科及第者“与科目人谢主司”, (10) 模仿礼部新进士谢知贡举主司的仪式, 还要谢恩吏部考试官, 故有“一日门生”的说法。 (11)

三、释褐职官与仕宦影响

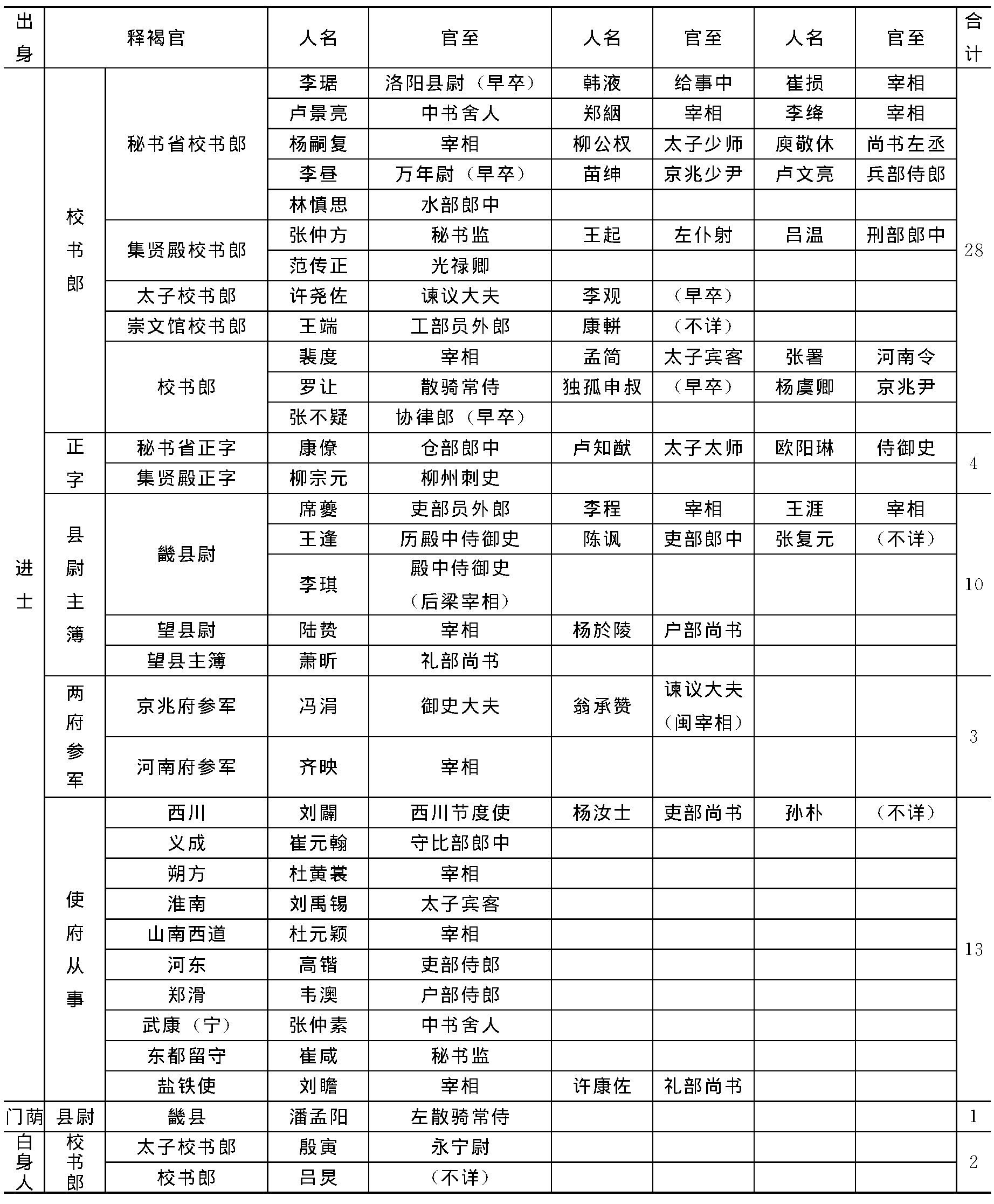

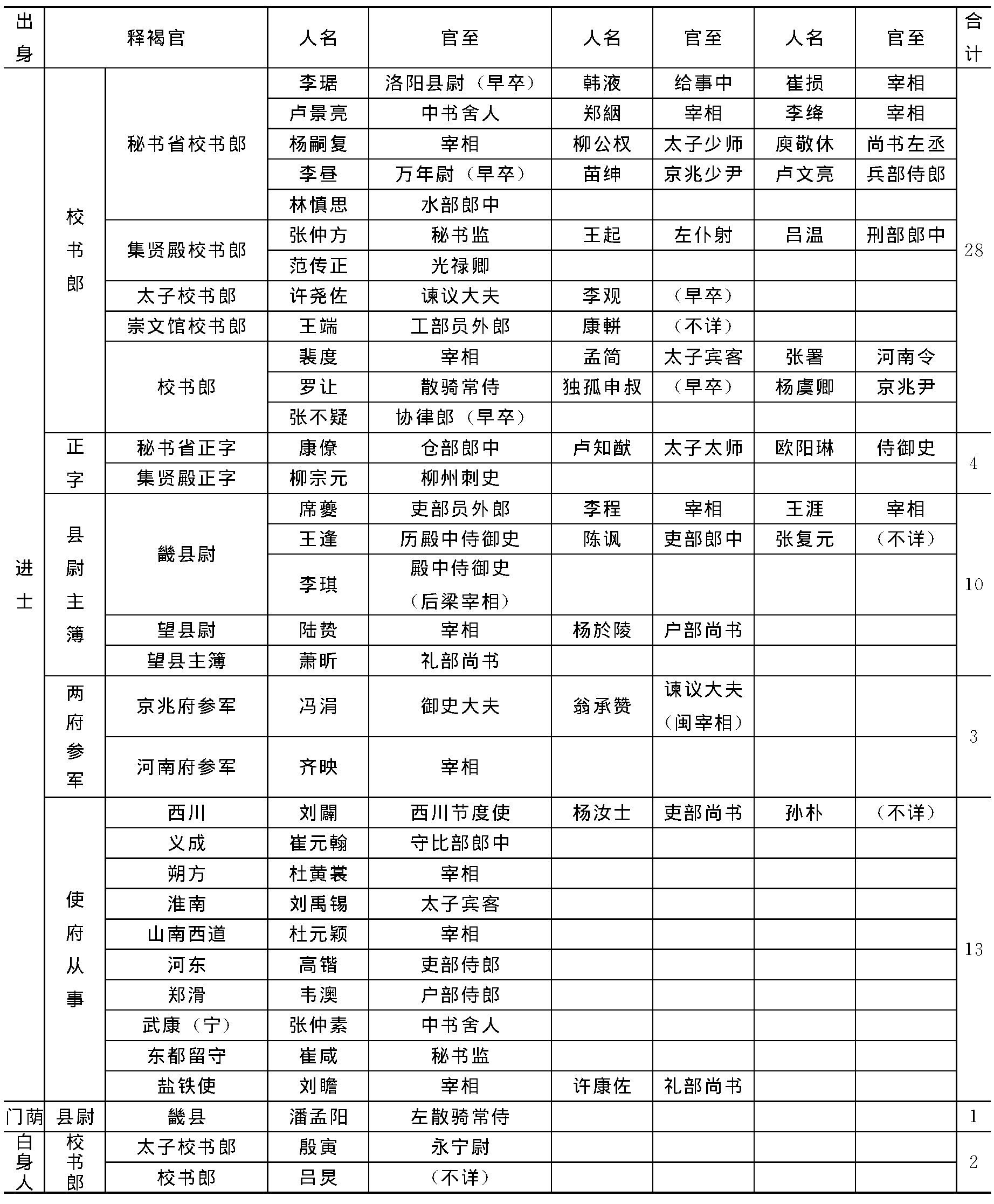

如上所述唐后期宏词科考试主要面向及第进士, 而非“格限未至”的“高才异行”者, 吏部从及第进士中“优中选优”, 优与授官, 即所谓“且得美仕”, (12) 释褐校书郎、畿县尉和两府参军等基层官中最为清显的京官, 或入幕使府, “以备将相之任”, (13) 为及第进士升迁卿相等清望官, 迈出最关键性的一步。兹考定宏词科释褐者的相关信息, 制成表3。

表3 唐代宏词科及第释褐官与最高官职表

注:上表据《旧唐书》、《新唐书》、《全唐文》、《唐代墓志汇编》、《唐代墓志续编》、《登科记考》、《登科记考补正》等相关史籍制成, 卷号和页码不具。

表3中, 以宏词科释褐的士人共61人, 其中58人为进士兼宏词科出身、1人为门荫兼宏词科出身、2人仅有宏词科出身, 说明进士兼宏词科出身在宏词科释褐中占绝对优势, 达95%, 亦可证明宏词科录取的主要对象是及第进士。其中, 进士兼宏词科出身释褐校书郎及正字32人、县尉主簿10人、两府参军3人、使府从事13人, 门荫兼宏词科出身释褐县尉1人, 仅以宏词科释褐太子校书郎、校书郎各1人。以下主要探讨宏词科及第者释褐校书正字、县尉主簿、府州参军、使府从事的情况, 及此类释褐官对其仕宦的影响。

首先, 校书郎、正字是进士兼宏词科出身者最多的释褐职官。释褐秘书省校书郎者13人, 除李琚、李昼2人早卒之外, 崔损、郑絪、李绛、杨嗣复等4人荣登宰相, 占31%;7人位至五品以上的清望官。 (1) 释褐集贤殿校书郎者4人, 3人位居三品以上望官, 1人位至五品;释褐太子校书郎者2人, 1人早卒, 1人位至五品;释褐崇文馆校书郎2人, 1人不详, 1人位至六品;释褐不明校书郎者 (主要应为秘书省校书郎) 7人, 2人早卒, 1人位至五品, 3人位至三品, 1人位至宰相。释褐正字者4人, 2人位至三品, 1人位至五品, 1人位至六品, 远不及校书郎。此外, 有以白身人宏词科及第释褐太子校书郎、校书郎者各1人, 1人官位不详, 1人仅至畿县尉。

诸校书郎以秘书省校书郎最受瞩目, 也是正九品基层官中职望最为清显的职官之一, 释褐校书郎意味着公卿之滥觞。 (2) 校书、正字是中晚唐“自进士而历清贵”的“八俊”升迁图中的最佳释褐官, 所谓“八俊者”:“一曰进士出身、制策不入, 二曰校书、正字不入, 三曰畿尉、[赤尉]不入……八曰中书侍郎、中书令不入。言此八者尤为俊捷, 直登宰相, 不要历余官。” (3) 显然, 秘书省校书郎是士人最热衷的释褐官之一。贞元年间, 符载《送袁校书归秘书省序》云:“千仞之梯, 以兰台校书为黄绶者。九品之英, 其有折桂枝, 坐芸阁。” (4) 兰台、芸阁均指代秘书省, 秘书省校书郎不仅是基层释褐官中的“九品之英”, 而且是士人问津卿相的“千仞之梯”, 即最佳之选, “时辈皆以校书、正字为荣”。 (5) 白居易就认为“国家公卿、将相之具”, 最初“选于秘著校正、畿赤簿尉”, 为培养“丞郎之椎轮, 公卿之滥觞”, “虽未尽是, 十常六七焉”。 (6) 此说虽未必尽然, 但校书、正字日后升迁卿相的几率很大是不争的事实。因此, 秘书省校书、正字就成了中晚唐及第进士最青睐的释褐官之一。士人要想释褐此官, 不仅出身要好, 而且须“藉贵势以请”, (7) 方可获得。元和八年吏部奏:“近日缘校书、正字等名望稍优, 但霑科第, 皆求注拟……起今已后, 等第稍高, 文学兼优者, 伏请量注校、正。” (8) 此奏明确限制开元礼科等科名较低的科目出身者请求注拟校书、正字等官, 增加对进士、宏词科等“等第稍高, 文学兼优者”注拟的机会, 这大概也是中晚唐进士兼宏词科出身释褐校书、正字最多的原因之一。

其次, 畿县尉、主簿是进士兼宏词科出身者最为清显的释褐官。其中, 释褐畿县尉7人、望县尉2人、望县主簿1人, 共10人。笔者未见有宏词科出身释褐赤 (京) 县尉者, 畿县尉就成了以进士兼宏词科出身者最为清显的释褐官, 如席夔、李程、王涯、王逢、陈讽、张复元、李琪等7人, 潘孟阳以门荫兼宏词科释褐畿县尉。除张复元最高官不详外, 王涯、李程、李琪位至宰相, 进士兼宏词科出身释褐畿县尉者入相率近43%, 席夔仅为六品的吏部员外郎、陈讽位至五品、潘孟阳位居三品, 均为清望官。其实, 唐代畿县尉多作为第二任迁转官, 较少作为释褐官, (1) 宏词科及第者仅见8人释褐畿县尉, 属于超资、优与授官;以平判科、拔萃科释褐畿县尉者各有3例。 (2) 吏部科目选三科及第释褐畿县尉者共14例, 说明畿县尉是吏部科目选最重要的释褐官之一, 但总数有限。 (3) 通常需进士及第, 兼科目选和制科出身等非常好的参选条件, 方可获得超资授畿县尉, 作为释褐官。此外, 以宏词科释褐望县尉者2人、望县主簿1人, 说明宏词科及第多释褐望县以上, 仍属于超资、优与释褐。

畿县尉是“当时之荣选”, (4) 即便是权要专门表荐进士及第者释褐畿县尉, 也很难如愿。如李稜, 贞元二年进士擢第, 深得德宗器重的都知兵马使浑瑊想辟其为从事, 李稜却表示自己“夙好蓝田山水, 据使衔合得畿尉”, 希望得到浑瑊奏请。浑瑊便为其表荐, 德宗令中书商议, 希望满足浑瑊的奏请。但执政不同意, 谓李稜云:“足下资历浅, 未合入畿尉。如何凭浑之功高, 求侥幸耳?”直到20年后的元和元年冬, 李稜方得蓝田县尉。又牛僧孺进士及第, 复制科及第释褐伊阙尉, 韦乾度不知其故, 误以为牛僧孺仅凭进士出身就释褐畿县尉, 竟然愤愤不平, 质疑其“安得入畿”? (5) 显然, 若以“进士擢第、畿尉释褐”, (6) 是非常难得之事。这些事例说明宏词登科是及第进士获得释褐畿县尉的关键。

释褐畿县尉当然要比校书、正字高一个台阶, 地位清显, 品阶更高。封演的“八俊”升迁图中, 赤畿县尉就高于校书、正字。又《定命录》载:开元二十七年, 樊系进士及第后, 自校书郎调选, 深受吏部侍郎达奚珣的器重, 想注其畿县金城县尉, 樊系竟以与所做梦不合而不受, 达奚珣对此非常不解地说:“校书得金城县尉不作, 更作何官?”说明以校书郎迁转畿县尉是令人羡慕之事。又天宝初, 有举人卢生梦见自己进士擢第、宏词登科, 吏部拟授其秘书郎, 其姑卢氏云:“河南尹是姑堂外甥, 令渠奏畿县尉。”数月之后, 果然“敕授王屋尉”。 (7) 足以说明以进士、宏词登科, 释褐畿县尉是士人梦寐以求的事, 畿县尉在士人心目中要高于秘书省校书郎。

正因为唐代畿县尉是培养御史、拾遗、补阙和郎官的摇篮, 因此, 白居易批评当时“畿赤簿尉, 唯以资序求。未商较其器能, 不研核其才行”, 将会导致上述中层清要职官无人才可选的局面, (8) 要求提高畿县尉的选拔标准。韩琬曾戏说畿县尉升迁有六道:“入御史为佛道, 入评事为仙道, 入京尉为人道, 入畿丞为苦海道, 入县令为畜生道, 入判司马为饿鬼道。” (9) 监察御史、殿中御史、大理评事均在七八品之间, 属于中层官吏中的清官、要职。 (1) 因此, 畿县尉迁转监察和殿中御史、大理评事、京县尉, 自然就是最理想的迁转官, 而升迁畿县丞和普通县令、府州判司马竟然被视为很差的职官, 足见畿县尉总体仕途十分光明。唐代京兆、河南和太原三府司马品阶为从四品下, 上州司马为从五品下, 品阶远远高于监察御史等清要之职, 却基本上无具体职事, 政务少, 俸禄厚, 被视为闲员寄禄的“送老官”。 (2) 因此, 出任此职者多有裁员危险, 鲜有升迁机会, (3) 而前途无量的畿县尉一旦转迁此职, 就预示着仕途暗淡。赖瑞和认为望县尉也跟畿县尉一样, 仕途前景其实也不错, 可由此入相, 并举陆贽以宏词科释褐郑县尉、终位至宰相为例。 (4) 释褐望县尉者, 若短期内转不了畿县尉等基层官中的清要之职, 就很难在将来获得大用。但望县之最的地位也不亚于畿县, 郑县尉属上辅华州, 是望县之最, 有“望县出于百, 郑县为之最”的说法。因此, 唐人更看重诸县等之“最”, 望县之“最”要高于普通的畿县, “望之最次于畿之最, 非最之畿无与焉”。 (5) 陆贽进士及第, 就是宏词科释褐望县之“最”的郑县尉, 又以拔萃科授畿县渭南主簿, 进一步提升了自己的出身光环;后迁监察御史, 迈进“八俊”升迁图, 从此仕途通达, 直登宰相。

复次, 京兆、河南两府参军是进士兼宏词科出身者释褐的最高品职官。京兆府、河南府参军为正八品下, (6) 高于畿县尉 (正九品下) 的阶位。府州参军又称参军事, 属于未冠名参军, 是最底层的一种参军, 实无职事, 乃作为初入仕者观试政事, 故作为科第或门荫出身者的释褐官、起家官。赖瑞和认为府州参军是士人常见的一种释褐官, 可以用荫、明经、进士、制科、宏词、斋郎和挽郎等方式释褐参军, 并例举齐映以宏词科释褐河南府参军。 (7) 笔者再增补翁承赞、冯涓2人以宏词科释褐两府参军, 说明京兆、河南府参军也是唐末士人以科目选擢第者的释褐官之一。又萧錬以书判科释褐太原府参军, (8) 但其府望和品秩不如京兆、河南两府参军。

其实, 按照唐代职官设置, 府州参军“无常职, 有事则出使”, (9) 属于基层见习官, 但可以通过摄他职的形式, “参军署券”, 参与府州事务, 并逐步得到重用。如阎用之“初为彭州参军, 尝摄录事, 一日纠愆谬不法数十事, 太守以为材。后举通事舍人”, 位至左金吾将军。 (10) 因此, 京兆府参军地位更高, 往往“悉是资荫授官”, (11) 深受士人青睐, 贤胄、士族子弟争相为两府参军, “以清人贤胄之子弟, 将命试任, 使以雄地出之耳”, 即便是府望稍低的河中府参军也多“世皆清胄”, (1) 这大概就是宏词科出身释褐此类官较少的原因。

两府参军地位要比紧县簿尉高。如太和九年十二月, 中书门下奏:“起来年进士及第后, 三年任选, 委吏部依资尽补州府参军、紧县簿尉。官满之后……不在奏改限。” (2) 显然, 释褐京兆、河南两府参军者凭借其官阶、职望优势, 在日后迁转中颇具优势。两府参军虽然未进入封演的“八俊”升迁图和白居易理想的升官图名单, 但进士兼宏词科及第者释褐两府参军, 仕宦前程也是一片光明。3人之中竟然2人位至宰相, 占67%, 1人位至三品的御史大夫。需要说明的是, 3人之中, 翁承赞在唐仅为谏议大夫, 后为十国闽相, 其地位与唐朝宰相不能同日而语, 故严格来讲, 唐朝只有齐映1人为相, 两府参军入相者仍占33%。这虽然与赖瑞和认为府州参军的仕途总体上不如畿县尉、校书郎前途的说法不太一致, (3) 但宏词科出身释褐两府参军显然也是最好的选择之一。

最后, 进士兼宏词科出身入幕使府者, 相对仕途不显。有10人辟府的时间集中在德宗、宪宗两朝, 其余3人在太和、大中年间, 这与德宗、宪宗积极削藩的时间相吻合, 也是中晚唐控制藩镇最强的时期。意味着士人入幕藩镇, 将来迁转中央的机会自然增多, 无形中也吸引了进士兼宏词科出身者入幕的积极性。随着唐末藩镇割据问题的严重, 入幕使府的士人迁转中央的机会减少, 宏词科出身入幕使府的情况就大为减少。中晚唐对诸使奏请幕僚授监察御史等宪职时有严格的考核限制, 但对“进士出身、平判入等、诸色登科授官人, 不在此限”。 (4) 这就为进士兼宏词科者入幕使府提供了方便。如崔元翰, 建中二年进士及第, 后登宏词科, 贞元四年又应贤良方正直言极谏科, “三举皆升甲第”, 先为义成节度使李勉从事, 后为河东节度使马燧掌书记, “入朝为太常博士”。 (5)

中晚唐“名卿贤大夫, 由参佐而升者十七八”, (6) “至登朝廷, 位将相, 为时伟人者, 亦皆出诸侯之幕”, (7) 有“游宦之士, 至以朝廷为闲地, 谓幕府为要津”的说法。 (8) 因此, 进士兼宏词出身者先入幕使府, 再入朝廷, 就成为一种快捷迁转途径。如刘禹锡进士及第, 从事淮南节度使杜佑, 后随杜佑入相, 为监察御史。又韦澳, 太和六年登进士科, 又登宏词科, 十年不仕, 后释褐义成节度使周墀从事, 后随周墀入相, 为考功员外郎。 (9) 此外, 贞元、元和间, 裴度、杨嗣复等虽以宏词科释褐他官, 但后来又入幕西川节度使, “皆相继去为本朝名将相”。 (10)

宏词科出身入幕使府者升迁中央官的比例和速度并不低。一旦入朝, 便授拾遗、补阙、御史等令士人羡慕的中层清显官。杜黄裳、许康佐、崔咸等入朝便为侍御史, 杜元颖入朝为左拾遗, 杨汝士入朝为右补阙, 崔元翰、刘瞻等人入朝为太常博士, 高锴入朝为吏部员外郎, 韦澳为考功员外郎, 唯有刘闢后来为西川节度使, 因叛乱被诛, 基本上都进了封演和白居易的升迁图, 说明宏词科入幕使府照样有很多升迁中央清望官的机会。唐代以宏词科出身入幕使府的13人中, 有3人位至宰相, 占23%, 5人位至三品, 4人位至五品, 1人不详, 说明宏词科出身入幕使府与释褐两府参军和畿县尉者相比, 虽略有逊色, 但依然前程无量。

综上所述, 以宏词科释褐的61人中最终有14人位居宰相, 占到23%, 大致与进士出身“位极人臣, 常十有二三”相当, 可以说前程似锦。其中, 释褐两府参军, 位至宰相的比率高达67%, 但位至唐朝宰相者仅占33%。 (1) 其次是释褐畿县尉, 位至宰相者3人, 比率为38%。宏词科出身释褐校书、正字者的前途总体不及释褐畿县尉、两府参军者, 入相率仅占18%, 即便是释褐秘书省校书郎者入相率也仅为31%, 低于释褐畿县尉者的入相率38%, 仅高于入幕使府者的入相率23%。显然, 宏词科及第者释褐官品秩高低和职望清浊, 对其仕途前景影响深远, 是其日后能否步入卿相等清望官的关键, 与其问鼎相位的几率成正比。

当然, 并非所有宏词科及第者都能很快释褐, 少数情况仍需等待一二年, 或通过其他考试科目来获得释褐。如柳宗元贞元九年进士及第, 十二年宏词科及第后, “二年乃得仕”, (2) 释褐为集贤殿正字。需要说明的是, 唐代选人通过宏词科考试获得迁转的人数很少, 仅见2例, 且仅限于此科设置之初。萧昕, 崇文进士及第, 于开元十九年首举宏词科, 授阳武县主簿;天宝初复举宏词科, 授寿安县尉, 由望县尉升为畿县尉。王昌龄, 开元十五年进士及第, 补秘书省校书郎;又以宏词登科, 再迁汜水县尉 (望县) 。 (3) 从宏词科出身的释褐官和迁转官的比例来看, 以宏词科释褐者61例, 迁转者仅2例, 两者比例约为31∶1, 说明宏词科考试主要解决及第进士的释褐问题, 并不是为“异才高行者”提供迁转机会, 缓解选人“屈滞”问题。

结语

唐朝自高宗以来就出现员额有限与选人无限的矛盾, 以致大量选人“滞选”不调, 并作《长名榜》以缓解选举压力。开元天宝以降, “滞选”问题更加突出, 裴光庭遂作《循资格》, 依年资授官, 一定程度上缓解了中低层官的“滞选”问题, 但造成了才能之士“屈滞颇多”的新问题。吏部继设置平判科、拔萃科之后, 又设置宏词科, 作为科目选最高科目来解决这一问题。 (4) 然而, 开元以后吏部铨选“每以诗赋为先”, (5) 在“以一诗一判, 定其是非”的大环境下, (6) 宏词科试诗、赋和议论三篇, 与礼部进士科考试内容和评判标准基本一致, 故登此科者几乎全是进士出身者, 高达95%, 因此不能解决选人“滞选”问题, 而成为解决及第进士释褐问题的最重要科目。平判、拔萃两科便成了解决士人迁转问题的吏部最主要的科目选科目。随着晚唐宏词科考试竞争激烈, 屡次出现覆落现象, 晚唐在考试公平方面进行了诸多改革, 推行锁考官制度, 实行考官差遣制度等, 不再由吏部专知, 大大提升了考试的公平性。

正如韩愈所说, 宏词科出身“人尤谓之才, 且得美仕”, (7) 从本文探讨的宏词科出身者释褐情况来看, 释褐人数最多的校书郎, 以秘书省校书郎最为炽热, 最为清显的是畿县尉, 阶品最高者是两府参军, 入幕使府者人数居其次。其主要原因有二。其一, 释褐官的清显程度和职望高低直接决定士人的仕宦前途。秘书省校书郎、畿县尉都是当时最为清显的基层官, 是所谓“八俊”升迁图中最好的释褐官和第一任迁转官, 进士及第兼宏词科出身, 再释褐秘书省校书郎、畿县尉, 就是最好的入仕官, 故最受士人瞩目, 宏词科及第者释褐此类官也不例外。从本文统计来看, 进士兼宏词科释褐秘书省校书郎者位至宰相者达31%, 而释褐畿县尉者达43%, 正好说明了这一点。京兆、河南两府参军, 虽然较为清显, 但唐代多作为迁转官, 很少作为释褐官, 也是进士兼宏词科出身者释褐的最高品职官, 故很难以此官释褐, 释褐人数自然很少。其二, 中晚唐士人释褐艰难, 入幕使府也算是条不错的途径, (1) 因此, 部分进士兼宏词科出身者也不得不先入幕使府, 再迁转中央。宏词科出身入幕使府者有13人, 位至宰相者占23%, 说明入幕使府的前景也不错。唐后期宏词科与制科考试在及第进士中“优中选优”, 属于“士林华选”, 优与授官, 重点培养, “以备将相之任”。显然, 唐代宏词科是科举考试与吏部铨选结合的典范, 体现了唐代后期“以文取士”的选举精神, 具有示范效应, 反映了唐代选举制度的多样性、灵活性, 在一定程度上起到了不次擢拔“异才高行”者的作用, 弥补了《循资格》依资授官的不足。不过, 宏词科每年只取两三人, 数量非常有限, 仅仅是缓解了及第进士释褐艰难的压力, 谈不上有效地解决选人“屈滞”问题, 更多的是笼络人心, 鼓励士人潜心文学、政事, 储备仕宦知识, 积极参选。其实, 中晚唐制举兴盛, 对及第者优与授官, 其功能与吏部宏词科很类似, 也是为了解决“异才高行”者的释褐和迁转即“屈滞”问题, 使普通官员得到迁转, 为才能之士提供超资释褐和迁转的机会, 有效地保证士人多种多样的入仕途径, 以确保国家官僚机制高效运行。但制举不常设, 实行次数很少, 并在太和二年以后长期停废, 取人更是有限, 因此, 宏词科在唐后期铨选中的地位就凸显出来, 对选人变得更为重要。

唐代宏词科对宋代词科考试有着重要影响。绍圣元年, 宋哲宗为了解决进士科考试罢诗赋之后, 缺乏起草诏诰以代王言词臣的问题, 而设置宏词科, 后来逐渐发展为词学兼茂科、博学宏词科和词学科, 统称词科。其考试机构由唐代吏部南院改为礼部贡院, 考试内容大致以诏诰、章表、箴等十余种文体为主, 取代唐代的诗、赋和议论, 考试数量也由“三篇”改为“四题”。宋初尚保留了唐代宏词科主要面向及第进士的特点, 后来逐渐面向全部基层官员, 不再限于进士出身, 侧重词章取士, 选拔擅长四六文的词臣, 专门起草诏诰等王言。宋代词科保持了唐代宏词科考试选人很少的特点, 虽选取人数总体不多, 但后来位至宰相、执政等高官者的比例较高, 并多能至翰林学士、中书舍人等两制官, 仍优于其他诸色出身。 (2)

注释:

1 参见宁欣:《唐代选官研究》, 台北:文津出版社, 1995年, 第12—14页。

2 博学宏词科, 在史籍中或称“博学鸿词科”、“博学宏辞科”, 或简称“宏词科”、“宏辞科”、“鸿词科”等, “宏”、“鸿”互通, “词”、“辞”互通, 本文在论述过程中一概用简称“宏词科”。

3 详见金滢坤:《略论中晚唐科举考试中的“五科”考试》, 《北京联合大学学报》2010年第1期。关于吏部科目选的性质, 可参见傅璇琮《唐代科举与文学》 (西安:陕西人民出版社, 2003年, 第497页) 、刘海峰《唐代教育与选举制度综论》 (台北:文津出版社, 1991年, 第125页) 等。

4 详见徐松:《登科记考》卷5, 开元五年条, 赵守俨点校, 北京:中华书局, 1984年, 第188页;槻木正:《博学宏詞科·書判拔萃科の実施について—「循資格」を手懸りとして—》, 《関西大学法学論集》第37巻4号, 1987年, 第123—156页;吴宗国:《唐代科举制度研究》, 沈阳:辽宁大学出版社, 1997年, 第104—111页;等等。

5 参见《通典》卷15《选举典三》, 王文锦等点校, 北京:中华书局, 1988年, 第361—362页。

6 详见槻木正:《博学宏詞科·書判拔萃科の実施について—「循資格」を手懸りとして—》, 《関西大学法学論集》第37巻4号, 1987年, 第123—156页;根本誠:《唐代選の構造と機能について》, 《史観》第79冊, 1969年, 第177—201页;鳥谷弘昭:《唐代前期の選挙論議について》, 《史正》第5·6号, 1978年, 第101—114页;松本明:《唐の選挙制に関する諸問題—特に吏部科目選について—》, 《鈴木俊先生古稀記念東洋史論叢》, 東京:山川出版社, 1975年, 第391—414页;鳥谷弘昭:《裴光庭の「循資格」について》, 《立正史学》第47号, 1980年, 第47—62页;鳥谷弘昭:《唐代の吏部科目選について》, 《立正史学》第71号, 1992年, 第29—43页;黄正建:《唐代吏部科目选》, 《史学月刊》1992年第3期;吴宗国:《唐代科举制度研究》, 第104—111页;王勋成:《唐代铨选与文学》, 北京:中华书局, 2001年, 第268—310页。

7 参见刘海峰:《唐代教育与选举制度综论》, 第124页。

8 《通典》卷15《选举典三》, 第362页。

9 王定保:《唐摭言》卷3《今年及第明年登科》, 上海:上海古籍出版社, 1978年, 第28页。

10 《宋本册府元龟》卷641《贡举部·条制三》, 北京:中华书局, 1989年, 第2109页。

11 徐松:《登科记考》卷13, 贞元九年条, 第482页。

12 《玉海》卷107《音乐·唐紫极舞》, 台北:大化书局, 1977年, 第2039页。

13 《文苑英华》卷125《赋·道释》, 北京:中华书局, 1966年, 第571页。

14 陈振孙:《直斋书录解题》卷16《别集类上》, 上海:上海古籍出版社, 1987年, 第477页;魏仲举编《五百家注昌黎文集》卷14《杂文》略同。 (台北:世界书局, 1988年, 第290—291页)

15 《文苑英华》卷180《诗·省试一》, 第882页。按:“崔宗”当为李绛。

16 徐松:《登科记考》卷13, 贞元十年条, 第493页。按:“贞元十一年”, 徐松已校订为贞元十年。

17 《文苑英华》卷77《赋·乐七》, 第350页;卷765《议·选举》, 第4027页;卷181《诗·省试二》, 第885—886页。按:礼部省试常举考试内容无议论文体, 故韩愈《省试学生代斋郎议》应为吏部宏词科所试题。

18 《文苑英华》卷69《赋·治道三》, 第312—314页;卷8《赋·天象八》, 第42页。

19 苏鹗:《杜阳杂编》卷上, 《唐五代笔记小说大观》, 上海:上海古籍出版社, 2000年, 第1379页;《文苑英华》卷186《诗·省试七》, 第910页。

20 徐松:《登科记考》卷13, 贞元八年条, 第469页;计有功:《唐诗纪事》卷40《陆复礼》, 上海:上海古籍出版社, 1965年, 第621页。

21 《文苑英华》卷118《赋·宝四》, 第538—539页;卷187《诗·省试八》, 第917—918页。

22 《文苑英华》卷75《赋·乐五》, 第340—341页;卷7《赋·天象七》, 第37页;吕温:《吕衡州文集》卷1《诗赋》, 《丛书集成初编》, 北京:中华书局, 1985年, 第1854册, 第4页。

23 王起:《尚书冯公神道碑铭 (并序) 》, 《全唐文》卷643, 北京:中华书局, 1983年, 第6508页。

24 徐松:《登科记考》卷13, 贞元九年条, 第482页;卷13, 贞元十年条, 第493页;卷14, 贞元十二年条, 第501页。

25 进士科考试曾在太和八年试议论, 参见《宋本册府元龟》卷641《贡举部·条制三》, 第2107页。

26 韩愈撰, 马其昶校注, 马茂元整理:《韩昌黎文集校注》卷3, 上海:上海古籍出版社, 1986年, 第166—167页。

27 范摅:《云溪友议》卷7, 北京:中华书局, 1985年, 第39页;参见《宋本册府元龟》卷641《贡举部·条制三》, 第2109页。

28 《毛诗正义》卷19《昊天有成命》, 李学勤主编:《十三经注疏》, 北京:北京大学出版社, 1999年, 第1297—1299页。

29 张叔良:《五星同色赋》、林益:《五星同色赋》, 《文苑英华》卷8《赋·天象八》, 第42—43页。

30 《史记》卷27《天官书》云:“五星同色, 天下偃兵, 百姓宁昌。” (北京:中华书局, 1959年, 第1322页) 《隋书》卷20《天文志》云:“五星同色, 天下偃兵, 百姓安宁, 歌儛以行, 不见灾疾, 五谷蕃昌。” (北京:中华书局, 1973年, 第559页)

31 《文苑英华》卷8《赋·天象八》, 第42—43页。

32 徐松撰, 孟二冬补正《登科记考补正》认为此二人大历四年宏词科及第。 (北京:北京燕山出版社, 2003年, 第428页)

33 王定保:《唐摭言》卷13《惜名》, 第149页。

34 孙光宪:《北梦琐言》卷7《郑綮相诗李程附》, 贾二强点校, 北京:中华书局, 2002年, 第150页。

35 松本明:《唐の選挙制に関する諸問題—特に吏部科目選について—》, 《鈴木俊先生古稀記念東洋史論叢》, 第405—409页。

36 乐史:《广卓异记》卷19《进士状元却为宏词头》, 《四库全书存目丛书·史部》第87册, 济南:齐鲁书社, 1996年, 第581页。参见周绍良主编:《唐代墓志汇编》天宝124号《唐故河南府洛阳县尉顿丘李公墓志铭并序》, 上海:上海古籍出版社, 1992年, 第1619页。

37 乐史《广卓异记》卷19《进士状元却为宏词头》载李程贞元十三年登宏词科, 当为十二年 (《四库全书存目丛书·史部》第87册, 第581页) ;《新唐书》卷131《李程传》, 北京:中华书局, 1975年, 第4511页。

38 赵璘:《因话录》卷3《商部下》, 上海:上海古籍出版社, 1957年, 第84页。

39 钱易:《南部新书》卷丙, 黄寿成点校, 北京:中华书局, 2002年, 第35页。

40 王谠撰, 周勋初校证:《唐语林校证》卷6《补遗》, 北京:中华书局, 1987年, 第598页。

41 章孝标:《钱塘赠武翊黄》, 《全唐诗》卷506, 北京:中华书局, 1960年, 第5754页。

42 乐史:《广卓异记》卷19《进士状元却为宏词头》, 《四库全书存目丛书·史部》第87册, 第581页。

43 佚名:《大唐传载》, 恒鹤校点, 《唐五代笔记小说大观》, 第896页。

44 颜真卿:《刑部侍郎赠右仆射孙文公集序》, 《文苑英华》卷702《序·文集四》, 第3620页。

45 裴庭裕:《东观奏记》卷下《考官漏泄考题被罚》, 田廷柱点校, 北京:中华书局, 1994年, 第125页。

46 《宋本册府元龟》卷641《贡举部·条制》, 第2111页。

47 详见张希清:《中国科举制度通史·宋代卷》, 上海:上海人民出版社, 2015年, 第739页。

48 钱易:《南部新书》卷丙, 第35页。

49 韩愈撰, 马其昶校注, 马茂元整理:《韩昌黎文集校注》卷3《答崔立之书》, 第166—167页。

50 欧阳詹《欧阳行周文集》卷8《送张尚书》云:“今冬将从博学宏词科, 赴集期。” (上海:上海古籍出版社, 1993年, 第53页)

51 详见《旧唐书》卷19上《懿宗本纪》, 北京:中华书局, 1975年, 第651—679页;卷19下《僖宗本纪》, 第695—703页。

52 韦绚:《刘宾客嘉话录·补遗》, 阳羡生校点, 《唐五代笔记小说大观》, 第820页。

53 周绍良主编:《唐代墓志汇编》大中84号《唐故监察御史河南府登封县令吴兴沈公墓志》, 第2313页;开成39号《唐故桂州员外司户荥阳郑府君墓志铭并叙》, 第2197页。

54 《旧唐书》卷15《宪宗本纪》, 第444页。

55 《旧唐书》卷129《韩滉附韩皋传》, 第3605页。

56 《宋本册府元龟》卷645《贡举部·科目》, 第2138页。

57 参见田熹晶:《洛阳新出〈卢大琰墓志〉考述》, 《书法》2013年第3期。

58 赵璘:《因话录》卷3《商部下》, 第84页。

59 裴庭裕:《东观奏记》卷下《考官漏泄考题被罚》, 第125页。

60 《旧唐书》卷18《宣宗本纪》, 第633页。

61 详见《旧唐书》卷19上、下《懿宗本纪》, 第651—679、695—703页;徐松:《登科记考》卷22、卷23, 第838—877页。以下不再一一说明。

62 参见金滢坤:《中晚唐五代科举与社会变迁》, 北京:人民出版社, 2009年, 第74—81页。

63 参见金滢坤:《中晚唐五代科举与社会变迁》, 第81页。

64 裴庭裕《东观奏记》卷下《考官漏泄考题被罚》载中书舍人杜德公云:“某两为考官, 未试宏词, 先锁考官。” (第125—126页)

65 程大昌:《雍录》卷8《职官·吏部选院》, 黄永年点校, 北京:中华书局, 2002年, 第161页。

66 《白居易集》卷60《论重考科目人状》, 顾学颉校点, 北京:中华书局, 1979年, 第1264—1265页。

67 韩愈撰, 马其昶校注, 马茂元整理:《韩昌黎文集校注》卷3, 第166—167页。

68 裴庭裕:《东观奏记》卷下《考官漏泄考题被罚》, 第125—126页。

69 苏鹗:《杜阳杂编》卷上, 《唐五代笔记小说大观》, 第1379页。按:中晚唐制举第四等上, 即为第一名, 德宗特书第三等, 意在褒奖。

70 《旧唐书》卷137《于邵传》, 第3766页。

71 《唐会要》卷74《选部上》, 北京:中华书局, 1955年, 第1346页。

72 《元稹集》卷16《酬哥舒大少府寄同年科第》, 冀勤点校, 北京:中华书局, 2000年, 第180—181页。

73 宋敏求撰:《长安志》卷7《唐皇城·承天门街之东第五横街之北》, 北京:中华书局, 1991年, 第139页;程大昌:《雍录》卷8《职官·吏部选院》, 第161页。吏部南院位于承天门街之东第五横街之北。

74 详见金滢坤:《中晚唐五代科举与社会变迁》, 第104—137页。

75 《太平广记》卷156《定数十一·张正矩》, 北京:中华书局, 1961年, 第1120页。

76 王定保:《唐摭言》卷3《关试》, 第27页。

77 韩愈撰, 马其昶校注, 马茂元整理:《韩昌黎文集校注》卷3《答崔立之书》, 第166—167页。

78 王谠撰, 周勋初校证:《唐语林校证》卷8《补遗》, 第718页。

79 有关清望官的研究, 可参见毛汉光:《科举前后 (公元600年300) 清要官型态之比较研究》, 《中央研究院国际汉学会议论文集·历史考古组》, 台北, 1981年, 第379—404页。

80 参见赖瑞和:《唐代基层文官》, 北京:中华书局, 2008年, 第65—69页。

81 封演撰, 赵贞信校注:《封氏闻见记校注》卷3《制科》, 北京:中华书局, 2005年, 第18—19页。

82 符载:《送袁校书归秘书省序》, 《全唐文》卷690, 第7070页。

83 张说:《兵部尚书代国公赠少保郭公行状》, 《全唐文》卷233, 第2353页。

84 《白居易集》卷63《策林二·大官乏人》, 第1326页。

85 《新唐书》卷162《李逊传附弟建传》, 第5005页。

86 《唐会要》卷76《贡举中·开元礼举》, 第1397页。

87 砺波护《唐代の縣尉》认为紧县以上“尉”很难作为初任官即释褐官, 通常要为宦两任以上, 才能就任。 (《史林》第57卷第5号, 1974年, 第705—731页, 收入氏著:《唐代政治社会史研究》, 京都:同朋舍, 1986年, 第143页)

88 平判科有宋华、张季友、李蟾3人释褐畿县尉 (参见金滢坤、于瑞:《唐代吏部平判入等科与选举研究》, 《学术月刊》2014年第11期, 第149页) , 拔萃科有郑肃、薛能、常无名3人释褐畿县尉, 孙公器、顾少连释褐畿县主簿 (参见金滢坤:《唐代书判拔萃科的设置、沿革及其影响》, 《厦门大学学报》2016年第5期, 第44页) 。

89 赖瑞和《唐代基层文官》列举了9例诸色释褐畿县尉情况, 但只例举了李程以宏词科释褐蓝田尉, 认为士人释褐赤、畿尉的案例不多, 只有出身条件非常好的情况下可以释褐赤、畿尉。 (第128—130页)

90 周绍良主编:《唐代墓志汇编》开元270号《大唐故延州肤施县令上柱国于公墓志铭兼序》, 第1343页。

91 《太平广记》卷151《定数六·李稜》, 第1084页;卷497《杂录五·韦乾度》, 第4080页。

92 徐铉:《送张佖郭贲二先辈序》, 《全唐文》卷882, 第9217页。

93 《太平广记》卷277《梦二·樊系》, 第2200页;卷281《梦六·樱桃青衣》, 第2242—2243页。

94 《白居易集》卷63《策林二·大官乏人》, 第1326页。

95 《太平广记》卷250《诙谐六·姚贞操》, 第1939页;钱易:《南部新书》卷辛, 第129—130页。

96 《通典》卷24《职官典》载:监察侍御史, “职务繁杂, 百司畏惧, 其选拜多自京畿县尉”。 (第675页) 参见毛汉光:《科举前后 (公元600年300) 清要官型态之比较研究》, 《中央研究院国际汉学会议论文集·历史考古组》, 第379—404页。

97 《白居易集》卷16《香炉峰下新卜山居, 草堂初成重题》, 第342—343页。

98 参见严耕望:《唐代府州上佐与录事参军》, 《严耕望史学论文选集》, 台北:联经出版社, 1991年, 第524—529页。

99 参见赖瑞和:《唐代基层文官》, 第137页。

100 欧阳詹:《欧阳行周文集》卷5《同州韩城县西尉厅记》, 第35页。

101 关于唐代三府录事参军的职掌, 学界已经有很多研究。参见严耕望:《唐代府州上佐与录事参军》, 《严耕望史学论文选集》, 第529—547页;张荣芳:《唐代京兆府僚佐之分析——司录、判司与参军》, 《东海学报》第30卷, 1989年, 第85—94页;赖瑞和:《唐代基层文官》, 第157—202页。

102 参见赖瑞和:《唐代基层文官》, 第161—164页。

103 周绍良主编:《唐代墓志汇编》元和2号《唐故天德军摄团练判官太原府参军萧府君墓志铭并序》, 第1950页。

104 《通典》卷33《职官典十五》, 第914页。

105 《新唐书》卷139《李泌传》, 第4635页;卷100《阎立德附曾孙用之传》, 第3942—3943页。

106 《册府元龟 (明本) 》卷447《将帅部·狥私》, 北京:中华书局, 1960年, 第5303页。

107 沈下贤撰, 肖占鹏、李勃洋校注:《沈下贤集校注》卷4《河中府参军厅记》, 天津:南开大学出版社, 2003年, 第83页。

108 《宋本册府元龟》卷641《贡举部·条制三》, 第2108页。

109 参见赖瑞和:《唐代基层文官》, 第164页。

110 《唐会要》卷79《诸使下·诸使杂录下》, 第1445—1446页。

111 《旧唐书》卷137《崔元翰传》, 第3766页。

112 《权德舆文集》卷27《序·送李十兄判官赴黔中序》, 霍旭东校点, 兰州:甘肃人民出版社, 1999年, 第379页。

113 欧阳修:《唐武侯碑阴记跋》, 《全宋文》卷726《欧阳修六四》, 上海:上海辞书出版社、合肥:安徽教育出版社, 2006年, 第34册, 第287—288页。

114 王谠撰, 周勋初校证:《唐语林校证》卷8《补遗》, 第693页。

115 《旧唐书》卷160《刘禹锡传》, 第4210页;卷158《韦贯之传附子澳传》, 第4175—4176页。

116 欧阳修:《唐武侯碑阴记跋》, 《全宋文》卷726《欧阳修六四》, 第34册, 第287—288页。

117 以宏词科释褐两府参军者唯有齐映为唐朝宰相, 翁承赞为五代十国宰相, 因此唐代宰相者仅占33%。

118 《柳宗元集》卷33《与杨诲之第二书》, 北京:中华书局, 1979年, 第856页。

119 《旧唐书》卷146《萧昕传》, 第3961页;卷190下《文苑传下·王昌龄传》, 第5050页。

120 参见黄正建:《唐代吏部科目选》, 《史学月刊》1992年第3期, 第25页。

121 王勃著, 蒋清翊注:《王子安集注》卷4《上吏部裴侍郎启》, 上海:上海古籍出版社, 1995年, 第131页。

122 张九龄:《上封事书》, 《全唐文》卷288, 第2926页。

123 韩愈撰, 马其昶校注, 马茂元整理:《韩昌黎文集校注》卷3《答崔立之书》, 第166—167页。

124 参见金滢坤:《唐五代科举的世界》, 上海:复旦大学出版社, 2014年, 第174—192页。

125 参见张希清:《中国科举制度通史·宋代卷》, 第738—752页;祝尚书:《宋代科举与文学考论》, 郑州:大象出版社, 2006年, 第158—174页。

《士林华选:唐代博学宏词科研究》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2018/0727/20180727073405548.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/lishilunwen/252.html