SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:

唐代吏部宏词科考诗、赋和议论等“三篇”, 与进士科试诗、赋、策论的内容和评判标准十分相似, 以致此科及第者几乎均为进士科出身。宏词科考官主要由吏部官员主导, 皇帝临时选任尚书省其他五部侍郎、郎中、员外郎与吏部侍郎等同考, 考官多为进士及第者。唐代宏词科设置之初是吏部为了解决“格限未至”的才能之士迁转问题, 后来变为及第进士赖以解决释褐问题的最重要科目。唐后期宏词科考试为“士林华选”, 从及第进士中“优中选优”, 释褐校书正字、畿望县尉、两府参军等基层官中的清要官职, 或入幕使府, 重点培养, “以备将相之任”。其中释褐校书郎者最多, 入幕使府者其次, 释褐畿县尉最为清显;而释褐人数最少的两府参军者入相率却最高, 释褐畿县尉者次之。唐后期及第进士再登宏词科者, 其释褐官的品秩高低和职望清浊, 往往决定其能否入仕清望官, 与其问鼎相位的几率成正比。

关键词:

唐代; 博学宏词科; 及第进士; 释褐; 吏部科目选;

基金: 2016年国家社科基金重大项目“中国童蒙文化史研究” (16ZDA121) 阶段性成果之一;

“Selection of the Finest of the Literati”:A Study of the Tang Boxue Hongci Examination

Jin Yingkun

Abstract:

In the Tang dynasty, the Board of Personnel (Li Bu) held the boxue hongci (“breadth in learning and vastness in letters”) examination, comprising the three subjects of shi (poetry) , fu (rhapsody) , and yilun (argumentation) .The content and criteria of this examination were so similar to those of the jinshi examination, which comprised shi, fu and celun (political discourse) , that almost all of those who passed the boxue hongci were already jinshi (presented scholars) .The examiners for the boxue hongci were mainly officials with the Board of Personnel, but the emperor also temporarily appointed vice-ministers (shilang) , directors (langzhong) and vice-directors (yuanwailang) from the other five boards of the Department of State Affairs to assist with the examination, as well as vice-ministers with the Board of Personnel.Most of these also held the jinshi degree.The boxue hongci examination had been established in the early Tang to solve the problem of the selection or transfer of candidates with“unfulfilled qualifications”;later, it became the main gateway to officialdom for jinshi who ranked high in the palace examination.By the late Tang dynasty, it was a way to select “the cream of the literati.”This“selection of the best of the best”identified graduates for the more important of the base-level positions of compilers (jiaoshu) , proofreaders (zhengzi) , heads of security department of the counties in the vicinity of capital cities (jiwangxianwei) , and advisers to the prime minister or to the supervision minister, or entered the secretariat of officials.Their training focused on preparing them for“becoming generals and ministers.”The majority took positions as compilers, with those entering secretariats coming next.The most distinguished post was that of jiwangxianwei.Those who became advisers of the prime minister or the supervision minister were the fewest, but they were the most likely to become ministers, followed by those who had taken the position of jiwangxianwei.In the late Tang dynasty, whether a jinshi who had ranked high in the palace examination and passed the boxue hongci could ascend to high office, and whether he could make minister, were largely decided by the level and status of his initial destination after passing the boxue hongci.

唐朝国运兴盛, 得益于制度创新, 最为突出的就是对科举制度的不断发展, 形成了以常举、科目选和制举三大类科目体系, 构成了种类多样、不拘一格选拔人才的制度。在“偃武修文”、“以文取士”的大环境下, 知识分子出路狭小, 多以入仕为宦为正途。因此, 唐朝自高宗以后, 选人增多与员阙有限的矛盾不断凸显, (1) 为了缓解铨选压力, 吏部在铨选试判的基础上, 陆续设置平判入等科、书判拔萃科和博学宏词科, (2) 以及三史、三传、三礼等科, 总称“科目选”, (3) 以选拔不同类型的人才。宏词科为唐代吏部最高科目, 学界一般认为设置于开元十九年 (731) , (1) 面向“格限未至”的选人, 以缓解《循资格》带来的选人“屈滞”问题。 (2) 其实, 宏词科设置之后, 很快变为解决及第进士释褐问题的最重要科目, 此科及第者优与授畿县尉、校书郎和两府参军等最为清显的释褐官, 从而步入“八俊”升迁图, 进而直登卿相。但长期以来学者多未注意到宏词科的这一真正功能, 相关研究多集中在对宏词科设置时间和原因的梳理、考证等方面, 未能解决最核心的问题。 (3) 本文拟在前贤研究的基础上, 梳理宏词科考试的内容、考官的选任, 重点对此科及第与及第进士者释褐的关系进行探讨, 并就其仕途前景作深入分析。

一、考试内容与及第情况

关于宏词科考试内容, 刘海峰认为试诗、赋、议论各一篇, (4) 但未作具体考证。《通典》云:“选人有格限未至, 而能试文三篇, 谓之‘宏词’。” (5) 唐人往往用“三篇”指代宏词科。如《唐摭言》云, 何扶, 太和九年 (835) 及第, 明年, “捷三篇”。 (6) “捷三篇”即指宏词登科, “三篇”指诗、赋、论。《册府元龟》云, 大中十二年 (858) 三月中书舍人李潘知举, “放博学宏辞科陈琬等三人, 及进诗、赋、论等”。 (7)

目前能够确切考订宏词科考诗、赋和议论“三篇”试题的年份, 只有贞元九年 (793) 、十年。宋人洪兴祖《韩子年谱》引《科第录》载, 贞元九年宏词科试《太清宫观紫极舞赋》、《颜子不贰过论》。 (8) 《玉海》记载:“贞元九年, 宏词试《太清宫观紫极舞赋》。李观、裴度。” (9) 《文苑英华》收录了张复元、李绛的《太清宫观紫极舞赋》。 (10) 宋人陈振孙在《李元宾集》下注云:“唐太子校书江东李观元宾撰, 观与韩退之贞元八年同年进士, 明年试博学宏词, 观中其科, 而愈不在选。《颜子不贰过论》, 其年所试文。” (1) 《文苑英华》还收录了崔宗、张复元的《恩赐耆老布帛》二首, (2) 应为贞元九年宏词科所试诗。洪兴祖《韩子年谱》引《科第录》云:贞元十一年, “试《朱丝绳赋》、《冬日可爱诗》、《学生代斋郎议》”。 (3) 《文苑英华》有庾承宣《朱丝绳赋》、韩愈《省试学生代斋郎议》, 下注:“韩愈, 贞元十年。”同书还收录了陈讽、庾承宣的《冬日可爱诗》两首, 在陈讽下注:“贞元十年及第。”但庾承宣下注误作“贞元八年及第”。 (4) 显然, 韩愈在贞元十年宏词科及第, 试《朱丝绳赋》、《冬日可爱诗》、《学生代斋郎议》。

现存唐代宏词科考试内容, 赋最多, 诗次之, 议论很少见。目前所见最早的宏词科试赋为开元二十二年《公孙弘开东阁赋》, 《文苑英华》收录了王昌龄、李琚、杨谏和韩液的赋四篇。大历四年 (769) 试《五星同色赋》, 《文苑英华》收录了张叔良、崔淙的赋两篇。 (5) 大历十四年试《放驯象赋》, 并《沉珠于渊》诗。 (6) 贞元八年试《中和节诏赐公卿尺诗》、《钧天乐赋》。 (7) 《文苑英华》记载贞元十二年宏词科试《披沙拣金赋》, 有李程、柳宗元、席夔、张仲方赋四篇, 还收录了李程、席夔、张仲方所试《竹箭有筠》诗三首。 (8) 贞元十五年试《乐理心赋》、《终南精舍月中闻磬诗》, 贞元十八年试《瑶台月赋》。 (9) 又《全唐文》记载冯宿“应宏词科, 试《百步穿杨叶赋》”。 (10) 考虑到冯宿贞元八年进士及第, 而贞元九年、十年、十二年宏词科试赋题名都已明确, (11) 故《百步穿杨叶赋》为贞元十一年或十三年、十四年试题的可能性比较大。

宏词科试诗、赋、议论的内容和评判标准与礼部进士科试诗、赋、策十分相似。 (12) 韩愈《答崔立之书》云:“闻吏部有以博学宏词选者……就求其术, 或出所试文章, 亦礼部之类, 私怪其故, 然犹乐其名。” (13) 大中十二年, 中书舍人李潘向宣宗解释宏词科考诗、赋和议论的评判标准, 云:“赋忌偏枯丛杂, 论则褒贬是非, 诗则缘题落韵。”宏词科试赋切忌“偏枯丛杂”, 试诗要“缘题落韵”, 用字不得重复。宣宗问李潘:“凡考试之中, 重用字如何?”李潘答曰:“其间重用文字, 乃是庶几, 亦非常有例也。”并举钱起《湘灵鼓瑟诗》为例, 其诗中用了两个“不”字。诗曰:“冯夷空自舞, 楚客不堪听……曲终人不见, 江上数峰青。” (1) 宣宗以此次陈琬宏词科应试诗中所用重字不如钱起诗合乎韵律, 重落前进士即及第进士陈琬等人, 说明重字是试诗的大忌。

宏词科试赋分八字韵和四字韵两种, 用韵的原则是以试题中字依次为韵。试赋要求选人作赋用韵合乎韵律, 并作为全篇主旨。如大历四年试《五星同色赋》, 其韵“昊天有成命”, 取自《诗经·昊天有成命》。 (2) 从现存张叔良、崔淙的《五星同色赋》来看, 都紧扣《诗经·昊天有成命》中苍天有天命的主旨, 赞颂古代圣王应天受命, 法天地, 为人事, “圣能法天, 天能瑞圣;君臣合作, 远近相庆”, 从而说明“五星同色”, 乃天下太平的瑞象。即便赋题相同, 而用韵不同, 主旨亦差距很大。林益《五星同色赋》以“天下偃兵, 无为而理”为韵, (3) 本自《史记·天官书》。 (4) 用“惟我皇之至圣, 信体元以合理……蛮夷自清, 戢戈之日久矣”等语阐释“天下偃兵”, 歌颂“圣上事无事, 为无为”的“五星同色”瑞象。而姚逖《五星同色赋》以“天下和平, 君臣合德”为韵, 用“至道无偏, 阴阳至理”, “五星同色, 四序调年”等来说明“天下和平”;用“尧舜为主, 伊吕作臣”, “谅朝廷之嘉瑞, 表君臣之道合”等来阐述“君臣合德”。 (5) 林益和姚逖《五星同色赋》的用韵与张叔良、崔淙不同, 同一次宏词科考试不能任意用韵, 可推知林益和姚逖不可能在大历四年宏词科及第。 (6)

宏词科试赋首句为“破题”, 又称“赋头”, 然后依次为韵, 末句为末韵。贞元十二年, 李程参加进士科考试, 试《日有五色赋》, 以“日丽九重, 圣符土德”八字为韵, 状元及第。李程最中意者为赋头八字曰:“德动天鉴, 祥开日华。”后来, 李程得知浩虚舟应宏词科, 亦试此题, “颇虑浩赋逾己”, 见其“破题”云:“丽日焜煌, 中含瑞光。”李程喜曰:“李程在里。” (7) 《北梦琐言》则说李程见浩虚舟《日有五色赋》, 开始“服其才丽”, 至末韵“侵晚水以芒动, 俯寒山而秀发”, 大咍曰:“李程赋且在, 瑞日何为到夜秀发?”由是浩赋不能陵迈。 (8) 说明宏词科试赋看重“破题”和“末韵”, 其格调高低, 关乎成败。

关于宏词科及第情况, 松本明《唐代宏词拔萃两科科第表》收录了从开元五年到天祐三年 (906) 宏词科及第者有78人次。 (9) 笔者在《登科记考》、《登科记考补正》基础上, 再增加李华、裴次元、李方叔等23人, 剔除了李蒙、王播、赵秬、陈琬非宏词科出身4人, 共计97人。

由于宏词科与进士科的考试内容和评判标准十分相似, 进士科及第者在宏词科考试中占得先机, 往往状元及第, 就成了当年的宏词科“敕头”。如李琚, 开元二十二年状元及第, “当年中词头登科”。 (1) 陈讽, 贞元十年状元及第, 当年以宏词敕头登科。李程, 贞元十二年状元及第, 同年登宏词科“敕头”。 (2) 柳公权, 元和三年 (808) 进士及第, “首冠诸生, 当年宏词登高科”。 (3) 崔元翰, 建中二年 (781) 参加进士科考试, “咸为首捷, 京兆解头, 礼部状头, 宏词敕头, 制科三等敕头”。 (4) 武翊黄, 元和元年以“解头”连登进士“状头”、宏词“敕头”, 时谓“武三头”, (5) 章孝标称其“花锦文章开四面, 天人科第上三头”。 (6) 还有一部分及第状元, 在随后的几年中陆续登宏词科状头。如张又新, 元和九年进士科状元及第, 十二年宏词敕头登科。 (7) 之所以出现上述今日进士科状元、明日宏词科敕头的情况, 除了由于进士科与宏词科考试内容和评判标准十分相似外, 还因为宏词科考官在某种程度上认可礼部贡院进士科考试的结果, 直接以当年的状元为“敕头”, 既可获得美名, 又可搪塞责任。当然, 状元登“敕头”者是少数, 进士及第者连登宏词科的情况是多数。最著名的当属冯陶、冯韬、冯图兄弟, 太和前后“连年进士及第, 连年登宏词科, 一时之盛, 代无比焉”。 (8) 相关事例, 不再赘述。

总体来看, 宏词科应试者主要是包括状元在内的新及第进士和前进士。如孙逖开元二十二年典举, 所放进士27人, “数年间宏词、判等入甲第者一十六人”, (9) 仅从这一榜的情况来看, 进士及第者在数年之间, 又登宏词科等科目选者近60%。足以说明开元天宝以后, 及第进士成为宏词科考试的主要人选。如大中九年, 有“前进士苗台符、杨岩、薛訢、李询、古敬翊已下一十五人就试”宏词科, 拟取前进士柳翰、赵秬等3人及第, (10) 此次宏词科考试的选人主要是前进士。后唐明宗天成二年 (927) 有前进士王蟾请求仿唐制, 恢复宏词科考试, (11) 亦可证明唐代宏词考试主要面向及第进士。北宋绍圣二年 (1095) 设置宏词科就明确面向及第进士, (12) 应该也是受唐代的影响。非进士出身者宏词科及第甚难, 仅有吕炅、裴次元、孙纬、杨谏、潘孟阳等人, 屈指可数。这些人虽无进士科名, 但都擅长诗赋。如裴次元贞元四年贤良方正能直言极谏科“敕头”, “宏词同日敕下, 并为‘敕头’, 时人荣之”。 (13)

二、考官的选任与考试程式

唐代宏词科考试由吏部负责, 应试者与吏部参选者一样, 须“诣州府求举”, (14) 参加吏部的冬集。 (1) 考试时间多在十二月至来年三月, 晚唐以三月居多。 (2)

宏词科的考官最初由吏部尚书、侍郎担任。但随着宏词科社会地位的崇重, 竞争日益激烈, 吏部专知宏词科考试很容易招致权要干挠。如裴操贞元十三年进士及第, 随后应考宏词科, 其父户部尚书裴延龄自恃德宗恩宠, 竟然亲自到吏部南院门口等候消息, 意欲干预考选, 但吏部侍郎杜黄裳等不畏强权, 未取裴操。刘禹锡评价曰“非杜黄门谁能拒之”。 (3) 普通百姓子弟即便非常优秀, 或“为力者所争”, 或“为势夺”, 名落孙山的情况普遍存在。如郑当, 宝历二年 (826) 登进士科, 又应宏词科, 遭遇“恃才将致于自媒, 人情遂乖于百胜”的无奈。 (4) 为了避免吏部专知科目选考试受干扰, 临时设置差遣性质的考试官就成为必然。元和七年十一月, “吏部尚书郑馀庆请复置吏部考官三员, 吏部郎中杨於陵执奏以为不便”。随后, 宪宗下诏“考官韦顗等三人只考及第科目人, 其余吏部侍郎自定”。 (5) 此后, 吏部科目选考试官不再由吏部专任, 逐渐向差遣官发展, 多临时差遣吏部、兵部、礼部等与铨选、选举有关的官员充任, 并按宏词、拔萃和平判等科分科设置考试官。由于科目选考试唯独宏词科不试判, 因此, 宏词科考官通常单独选任, 平判科和拔萃科往往只设同一考官。

元和十五年十二月, 穆宗以吏部尚书韩皋、刑部侍郎李建“铨司考科目失实”, 罚一月俸料。 (6) 为了防止科目选考试舞弊和请托, 穆宗颁布了“长庆二年格”, 明确规定宏词、拔萃分科考试, 由“吏部差考试官二人, 与知铨尚书、侍郎同考试”。 (7) 于是, 长庆三年 (823) , 以考功员外郎王源中、主客员外郎白行简为科目选考官。 (8) 此后, 开成三年 (838) , 有科目选“考官刑部员外郎纥干公”。 (9) 明确记载宏词科分科设置考官的资料是在大中九年正月, 吏部侍郎兼尚书铨事裴谂“主试宏、拔两科”。 (10) 吏部郎中周敬复也参与这次宏词科考试, 以刑部郎中唐枝 (技) 为考试官。 (11) 显然, 这次宏词科考试主要由吏部侍郎、郎中负责, 但临时差遣刑部郎中唐技担任考试官。此后, 明确记载宏词科考官的情况就比较多见。由于太和二年以后制科长期停废, 宏词科对及第进士释褐变得尤为重要, 这大概是宣宗以后此科考官的选任逐渐受重视的原因所在。兹考定懿宗、僖宗两朝设置16次科目选考官, (12) 外加大中九年1次, 共17次, 制成“唐代吏部科目选考官一览表”, 并作分析。

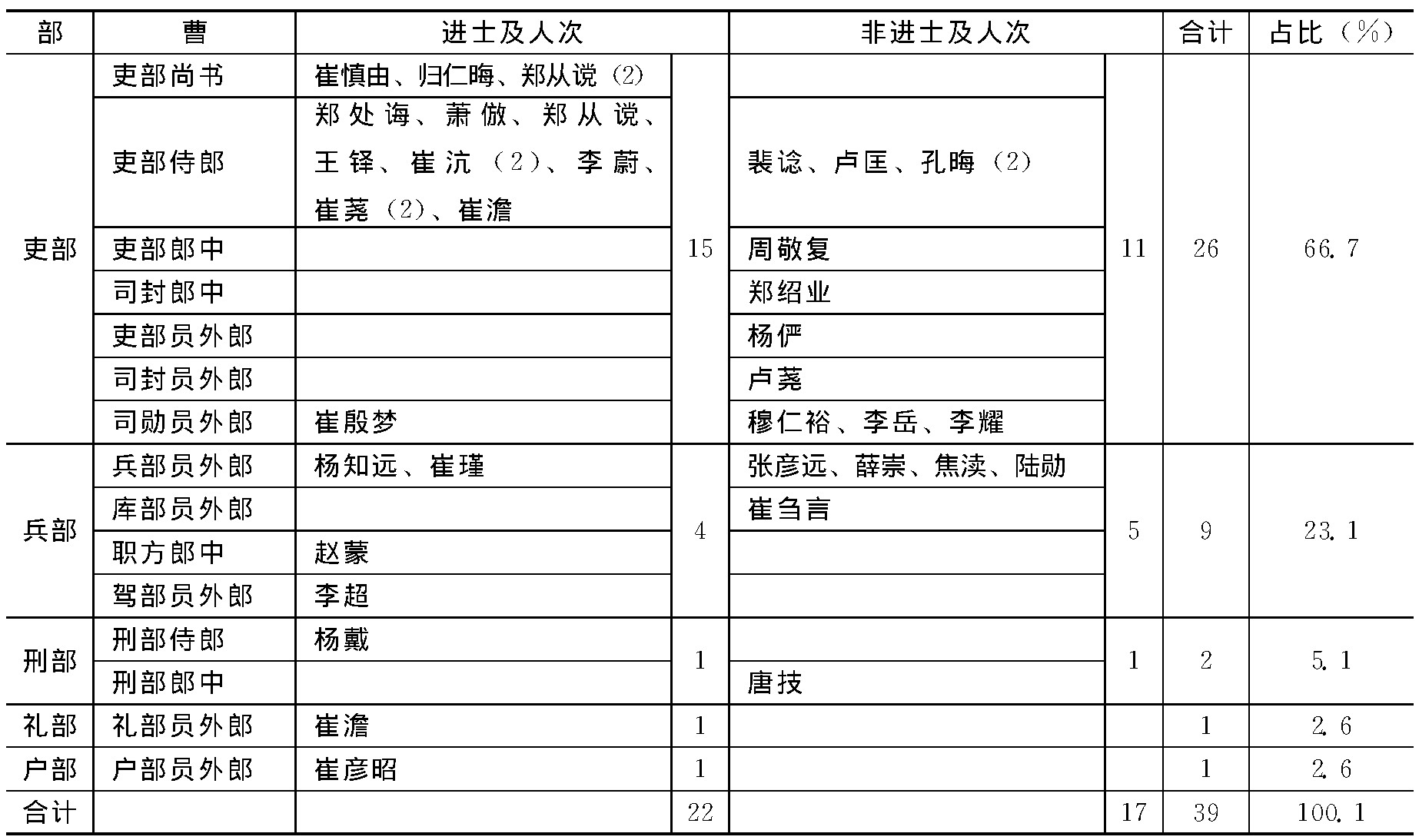

表1 唐代吏部科目选考官一览表

注:*考官指未明确分科的考官, 应该是平判科、拔萃科的考官。

据表1可知, 这17次设置考官、考试官的科目选考试中, 有15次设宏词科考试官, 占88%;宏词科与其他科分别选任考官者7次, 占41%;只设宏词科考试官者有8次, 占47%;单独选任拔萃科、平判科考官者各1次, 各占6%。显然, 宏词科是晚唐最重要的科目选科目, 几乎每次科目选考试皇帝都会亲自单独下诏选任宏词科考试官, 足见其重要性。这15次设置宏词科考试官, 共有考官39人次, 据表1进一步整理为表2。

从表1、表2来看, 宏词科的考试官均为尚书省六部官员, 以吏部为主, 兵部为辅, 兼及刑部、礼部、户部。其中吏部尚书4人次, 吏部侍郎14人次, 吏部郎中1人次, 司封郎中1人次, 吏部员外郎1人次, 司封员外郎1人次, 司勋员外郎4人次, 共有26人次。兵部有兵部员外郎6人次, 库部员外郎1人次, 职方郎中1人次, 驾部员外郎1人次, 共9人次。刑部有刑部侍郎1人次, 刑部郎中1人次, 共2人次。礼部有礼部员外郎1人次。户部有户部员外郎1人次。吏部之外的差遣官, 以其他五部的员外郎 (10人次) 为主, 兼及郎中 (2人次) 、侍郎 (1人次) , 品秩总体低于吏部尚书、侍郎、郎中, 说明宏词科考试由吏部官员主导, 其他五部官员为辅。在17次科目选考试中, 乾符三至六年 (876—879) 的3次考试完全由吏部官员担任考试官, 12次由吏部和其他部门的官员共同考试, 只有咸通元年 (860) 和五年没有吏部官员, 分别由库部员外郎和职方郎中、驾部员外郎等兵部官员担任考试官。基本上是从吏部选任侍郎、郎中和员外郎担任宏词科考官, 再差遣1—2名其他部门的官员, 共同完成宏词科的考试任务。从选任吏部官员和外来差遣官员的比例来看, 朝廷为了避免吏部专知考试容易导致舞弊问题, 参照礼部派遣他官权知贡举的办法, (1) 选任非吏部的官员参与其中, 起监督和辅助作用, 而不是主导宏词科考试。

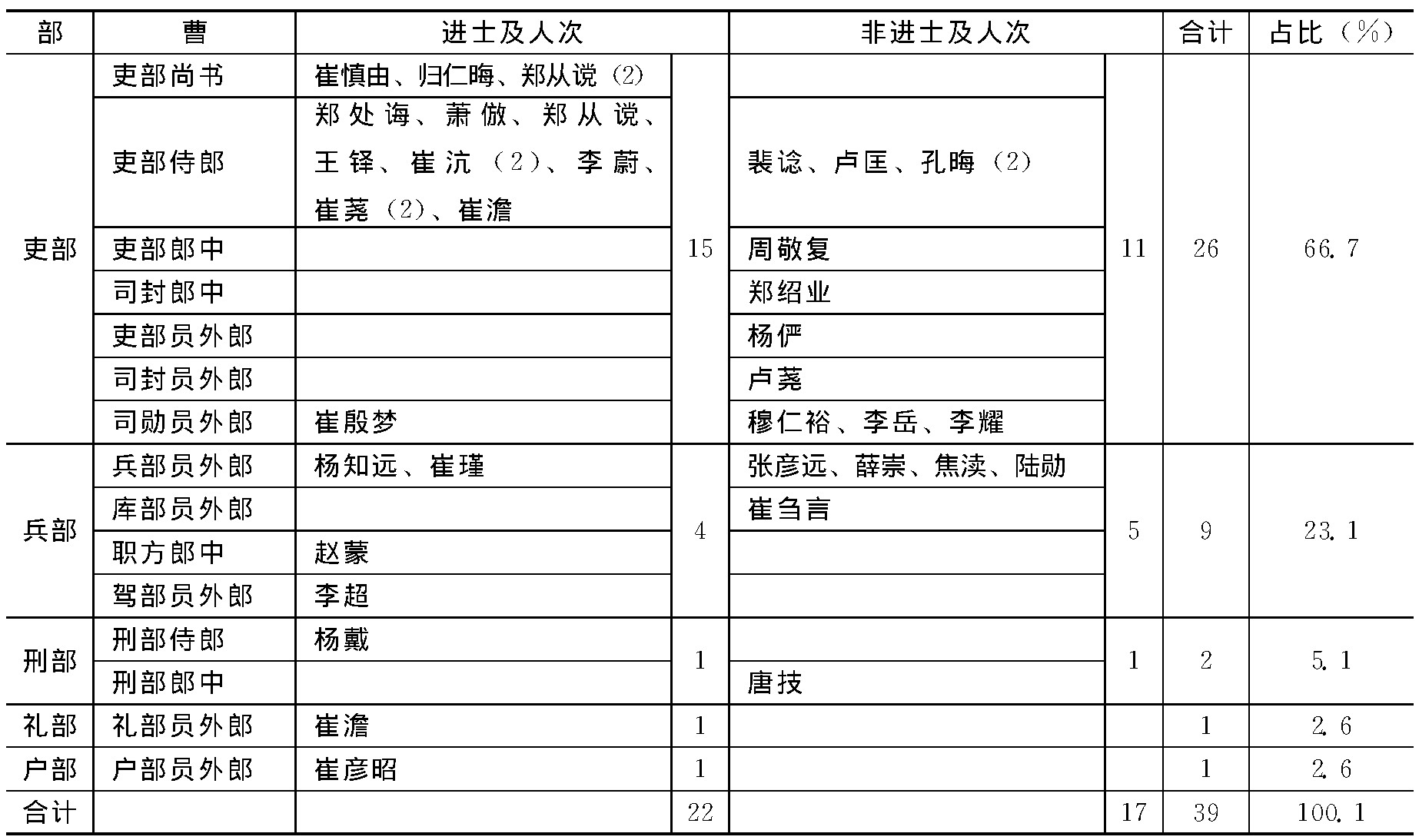

表2 唐代宏词科考官出身表

据以上两表分析宏词科考试官的出身, 其中进士出身者有杨知远、郑处诲、萧倣、崔彦昭、崔慎由、郑从谠、王铎、崔瑾、李蔚、崔殷梦、杨戴、崔澹、赵蒙、李超、归仁晦、崔荛、崔沆等17人, 共22人次, 占总人次的56%。这个比例虽然低于中晚唐礼部知贡举主司科第出身率78%、进士出身率76%, (2) 但仍能说明宏词科考试官的选任还是比较看重考官的科名和文学素养, 体现了重诗赋的特点。宏词科考试官中吏部之外的差遣官员有13人次, 有科名者7人次, 约占差遣考试官的54%, 同样说明是从监督的角度出发, 打破吏部专知的格局, 而不是弥补吏部官员诗赋等文学素养不足的问题。

唐代选人在吏部南院引集之后, 要先锁宏词科等科目选的考官, (3) 然后再出题考试, “糊名考文书”, 确保考试的公平性。锁考官的目的是“以防请托”, 等到“黜陟既定, 院以无事, 却曰选门开者, 事竟而禁弛”。在南院门外“别有列榜之所, 告以留黜”。 (4) 唐代吏部拟定宏词科及第名单后, 要连同考卷提交中书门下复核, 若发现吏部荐送者所试“文书”有问题, 便组织重考。如元和十五年, 吏部侍郎韩皋试科目选人, 将拟录取十人的“所试文书”送交中书门下复核, 被发现其中存在瑕疵。于是, 宪宗命刑部司门员外郎白居易、礼部祠部员外郎李虞中重考科目人。白居易认为宏词科考试, “贵收人材, 务存大体”, (1) 建议维持原状。不过, 韩愈就没那么幸运, 参加吏部科目选, “既得之, 而又黜于中书”。 (2) 大中九年, 吏部侍郎裴谂主持宏词科考试, 拟放柳翰、赵秬等三人及第。因柳翰乃京兆尹柳熹之子, 因此落选者传言他事先已从裴谂处得到赋题, 并请温庭筠代作赋。加之赵秬是宰相令狐绹故人之子, “同列将以此事嫁患于令狐丞相, 丞相遂逐之, 尽覆去”。 (3) 这件事涉及令狐绹请托, 令狐绹为了撇清自己, 执意放落。此事的经办人为中书舍人杜德公, 亦可说明中书省在宏词科复核考试中起关键作用。

中书门下复核吏部拟定的宏词科及第名单与考试文章之后, 便一并上奏皇帝, 由皇帝最终确认等第, 或重新调整。据《杜阳杂编》载:大历十四年, 独孤绶宏词及第, 所司试《放驯象赋》, “及进其本, 上自览考之, 称叹者久。因吟其句曰:‘化之式孚, 则必受乎来献;物或违性, 斯用感于至仁。’”于是, 德宗“以绶为知去就, 故特书第三等”, 以示褒奖。 (4) 德宗比照中唐制举考试最高等为第三等, 即甲等、甲科, 用“特书第三等”来指代宏词科甲等。《旧唐书》记载独孤绶举宏词, “吏部考为乙第, 在中书复升甲科”, (5) 即指此事。

皇帝若发现吏部拟定的宏词科及第者与实际不符, 一经核实, 则须覆落。如上文述及大中十二年宣宗因陈琬诗赋中有“重字”, 于是下诏覆落。若考试中出现严重舞弊问题, 甚至需要皇帝亲试解决。如天宝二年 (743) 正月吏部科目选试判案, 玄宗亲自重试, 将原来所放64人, 减至20人, “余并下第”, (6) 宏词科自然包含在内。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/lishilunwen/252.html