SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:某型电子设备要求轻量化、体积小、安装方便与散热满足使用要求。根据设备结构内部器件布局、功耗与热点分布,综合考虑了结构刚度、强度与散热要求,设计了一种多散热齿散热的薄壁结构方案,散热方式采用风机强迫风冷与自然散热相结合的方式。在设备进行全功率运行时即产热量最高时,进行了热传导、散热、风量与风压边界条件计算,根据计算结果与风量需求选择了风机型号。风机选定后,用FloEFD软件对设备工作状态进行热仿真。仿真结果显示,当外界温度为40℃,设备在全功率工作,热交换达到稳定状态时,主要工作器件最高温度为72℃,低于工作极限温度的75℃,设备能够正常工作。产品加工装配完成后,整机尺寸为600 mm×500 mm×245 mm,质量为19 kg,通过环境与筛选实验验证,设备结构设计与散热设计能够满足使用要求。

关键词:电子设备;热设计;结构设计;热仿真

Thermal and Structure Design of an Electronic Equipment

Chen He,Wang Chengfei,Fan Jingjing,Zhu Xuekai

(The 723 Institute of CSIC,Yangzhou,Jiangsu 225101,China)

Abstract:The electronic equipment of a certain requires light weight,small volume,convenient installation and heat dissipation to meet the use requirements.According to the equipment structure layout,internal device power consumption and hot spot distribution,and comprehensively considering the structural stiffness,strength and heat dissipation requirements,a thin walled structure scheme with multiple heat dissipation teeth was designed.The heat dissipation mode adopted the combination of fan forced air cooling and natural heat dissipation.When the equipment was in full power operation,that was when the heat production was the highest,the boundary conditions of heat conduction,heat dissipation,air volume and air pressure were calculated,and the fan model was selected according to the calculation results and volume demand.After the fan was selected,the equipment working state was thermally with FloEFD software.The simulation results show that when the external temperature is 40℃,the equipment works at full power and the heat exchange reaches a stable state,the maximum temperature of the device is 72℃,which is 75℃lower than the working limit temperature,the equipment can work normally.After the processing and assembly of the product,the overall size is 600 mm×500 mm×245 mm and the weight is 19 kg.Through the verification of environmental and screening experiments,the equipment structure design and heat dissipation design can meet the use requirements.

Key words:electronic equipment;thermal design;structural design;thermal simulation

0引言

随着电子技术发展,集成度高、功能性多样的高功率电子设备在装备工程领域应用越来越广。高功率电子设备在全功率发射工作时,发热量比较大[1],为了保证装备的稳定可靠工作,器件要工作在安全的温度范围内,需对装备采取散热措施[2]。

由于不同电子设备的使用环境不同,采取的散热方式与结构形式不尽相同[3]。对船载设备,由于使用环境比较恶劣,设备长期处于高温、高湿的环境中,设备主要采用密闭结构形式,密闭机箱散热困难,需要把热量传导到外壁或经过其他介质带走热量,散热系统比较复杂,设备重量往往比较重[4];机载与陆基设备有防雨要求的也需要进行密闭设计,内部热量需要通过热传导到设备侧壁,通过自然散热、风冷或水冷等措施进行散热;对于陆基有防雨无密闭要求的设备,散热可以通过合理设置风道、风机的合理选型、发热器件的合理布局,使热量均匀地分布在散热板上,利于热量的扩散等方式进行风冷或多种方式结合的形式散热[5]。

本文设计了一种体积小、重量轻、高功耗、便携式多功能电子设备,电子设备工作在与外界环境导通的相对稳定环境中。根据重量与散热要求,对电子设备进行结构轻量化设计、器件布局、热设计等。采用强迫风冷与自然散热相结合的方式,保证了结构的强度与散热需求。

1热结构设计

1.1结构设计

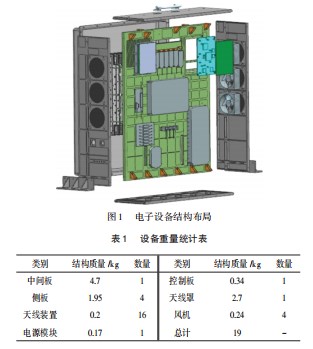

根据系统总体分配空间与重量,电子设备外形尺寸要控制在600 mm×500 mm×245 mm以内,重量控制在20 kg内。考虑到设备要进行筛选实验,结构强度要能通过实验要求,设备总体采用箱式结构设计,中间板为器件安装件与结构受力零件,结构主要部件为天线罩、侧板、中间板、后面板等。主要功能模块为天线装置、电源模块、数据处理模块、微波模块、选择装置、控制模块等模块,结构布局如图1所示,各功能模块安装在中间安装板上,中间板为主要支撑结构与散热载体,为了减轻结构重量,中间安装板在保证强度的前提下进行了轻量化设计。控制模块电路板产热量比较大,需要对芯片散热,利用接触凸台与芯片接触扩散散热。若在中间板上加工凸台,中间板的加工量比较大,工艺性不易实现。为了提高中间板的加工工艺性、缩短机加工时间、减少中间板的加工量、减轻中间板的厚度,单独对控制模块散热支撑件进行设计,采用散热板嵌入中间板并保持凸台面与中间板器件安装表面平齐,利于风冷散热。侧板进行了受力部分结构强化,非受力部分进行进行减重设计,通过对结构件进行轻量化设计,设备总质量19 kg,各模块质量统计如表1所示。

1.2热设计

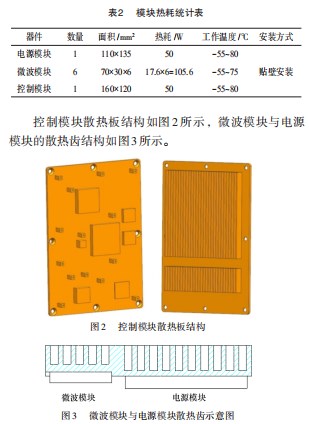

设备在信号发射、接收、处理过程中会产生大量热,如果热量不能及时散出,热量在设备内部大量堆积,温度不断升高超过器件的工作许用温度,会影响设备内部元器件的处理性能与可靠性。设备内部主要产热模块为电源模块、微波模块、控制模块,各模块的热功率及产热面积如表2所示。电源模块与微波模块背部有翅片结构,增加了与空气的热传导效率,通过中间板的热传导,热量一部分通过风机风量带走排出设备,另一部分通过翅片传导到中间板另外一侧;控制模块的热量通过均热板散热、翅片自然散热、风冷散热相结合的方式进行,均热板嵌入中间板并保持凸台面与中间板器件安装表面平齐,避免产生紊流,利于风冷散热。

控制模块散热板结构如图2所示,微波模块与电源模块的散热齿结构如图3所示。

2热计算

2.1散热效率计算

根据设备内部布局,热源主要集中在中间板上,中间板的单侧面积为A=56 cm×66 cm=3 696 cm2,中间板上的总热量小=50+105.6+50=205.6 W,可计算得出中间板上的热流密度φ=Φ/A=0.055 6 W/cm2。热流密度φ的值已经大于温升40℃时自然冷却允许的最大热流密度0.04 W/cm2,小于强迫空气冷却允许的最大热流密度0.31 W/cm2,因此,机箱中间板表面需通过强迫风冷进行散热[6]。设备内部风机散热的体积为:V=56 cm×66 cm×12.3 cm=45 460.8 cm3;设备内部体积的热流密度φV=ϕ/V=0.004 5 W/cm3,φ小于自然冷却时的内部最大体积热流密度0.009 W/cm3,也小于金属传导最大体积热流密度0.12 W/cm3。

只分析电源模块、微波模块、控制模块局部区域的热流密度φJ=ϕ/AJ=0.333 W/cm2,大于强迫空气冷却允许的最大热流密度0.31 W/cm2,考虑到热量传到的速率与效率,设备采用强迫风冷进行散热,发热模块安装局部区域的体积热流密度为φVJ=ϕ/VJ=0.027 W/cm3,大于自然冷却时的内部最大体积热流密度0.009 W/cm3,但小于金属传导最大体积热流密度0.12 W/cm3,采用风冷散热,金属传导方式并兼顾导热系数为5.5 W/(m·K)的传热材料,能够满足散热要求。

2.2强迫风冷散热计算

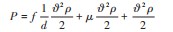

为了使系统散热效率更高,采用风机进行强迫风冷散热,强迫风冷计算主要是在满足散热要求时,求风量的大小,根据热平衡方程,强迫风冷所需风量:

式中:ϕ为总热耗;C为空气比热;ΔT进出口空气温度差;ρ为空气密度。

假设环境最高温度为40℃,出风口温度60℃,空气温升20℃。按50℃时空气为计算标准,其中参数C=1 005 J/(kg.℃)、ρ=1.093 kg/m3,黏度因数v=18.97×10-6 m2/s,可以求出Q=0.009 4 m3/s。

风道按风扇的直径大小计算,截面积S=π(d/2)2,d=0.09 m,空气流速为ϑ=Q/S=1.48 m/s。Re=ϑd/v=7 021>2 200,空气流动状态为紊流。沿程阻力系数为f=0.314 Re-0.25=0.314×0.129=0.041。则风机的压力为:

局部阻力系数μ=5,得P=7.73 Pa。

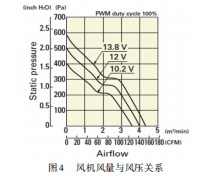

根据求得的风量、风压、速度、散热效率及工作余量等方面因素,选择风机San Ace 9GA0912P1H03,根据计算可知,风机风量能够满足散热要求。风机风量与风压关系如图4所示。

3热仿真

应用FloEFD仿真软件对设备工作状况进行仿真。设定外界环境温度为40℃,设备工作在全功率即所有发热器件热耗最大。电子设备周边框架与中间板材料为铝合金5A06,导热有机材料导热系数为5.5 W/(m·K)。

划分网格时,对微波模块、电源模块、控制模块的散热齿、接触凸台、散热材料等进行单独网格划分,对非主要产热模块进行统一网格划分[7]。

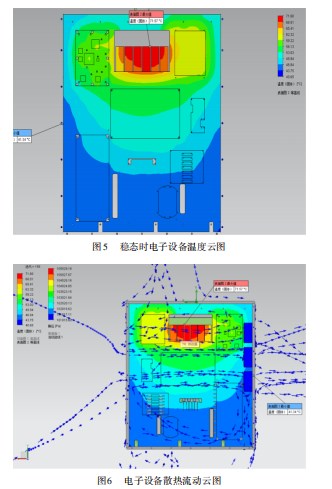

在外界环境40℃,设备周边温度达到稳态时的电子云图如图5所示。从仿真结果可知,采用此结构布局方式,温度最大处为微波模块处72℃,在元器件允许工作温度范围内。电源模块、控制模块温度在53~65℃之间,也在工作允许范围内。

4结束语

通过对设备的结构设计、器件布局、散热计算、风机选型、散热仿真结果可知,设备满负荷运行时微波模块、电源模块、控制模块未出现局部温度过高现象,器件最高温度小于许用温度,说明散热设计可以满足使用要求。根据散热流动分布云图(图6)可知,散热模块布置比较集中,主要依靠一个风机的风量散热,虽然满足使用要求,但温度梯度较大,另外两个风机风量位置温度梯度较小,热量较少。为了能够更快速进行散热,使设备内部的温度分布更均匀,降低温度梯度,微波模块、电源模块、控制模块可以根据风机的位置布置进行结构布局优化。

参考文献:

[1]张新东,金旸霖.某弹载电子机箱的热设计[J].机械与电子,2020,38(5):47-50.

[2]盛成,方玉财,等.某新型液冷机箱热设计的数值研究[J].电子机械工程,2019,35(6):38-41.

[3]任恒,刘万钧,黄靖,等.基于Icepak的密闭机箱热设计研究[J].电子科学技术,2015,2(6):639-644.

[4]陈登瑞,姜笃山,赵文虎.某高热密度密闭机箱设计[J].电子机械工程,2013,29(3):5-7.

[5]田野,刘剑超.某密闭机箱结构设计与热仿真分析[J].机电工程技术,2021,50(8):204-207.

[6]邱成悌,赵悙殳.电子设备结构设计原理[M].南京:东南大学出版社,2001.

[7]智学德,田佳雨.电子设备的整机结构热设计探讨[J].技术与市场,2021,28(9):153-155.

[8]刘上,曹宁生,马辰,等.某高热密度密闭机箱散热设计[J].舰船电子工程,2019,39(6):182-187.

[9]赵惇殳.电子设备热设计[M].北京:电子工业出版社,2009.

[10]陈萨如拉,朱丽,孙勇.高热流密度器件散热技术的研究进展[J].流体机械,2015,43(5):39-45.

[11]于建祖,高红霞,谢永奇.电子设备热设计及分析技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,2008.

[12]GJB/Z27-1992,电子设备可靠性设计手册[S].

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/46243.html