摘要:党的二*大报告指出推动经济社会发展朝着绿色化、低碳化方向推进是实现经济高质量发展的关键。绿色金融作为一种以可持续发展为目标的金融模式,通过提供绿色金融产品,支持和促进环境友好型的经济活动,引发了广大关注。文章以江西省绿色金融发展现状为基础,分析了目前江西省绿色金融存在的市场规模不足、产品结构单一、绿色金融标准体系不健全、缺乏相关人才等问题,重点在绿色金融产品市场、标准体系以及人才培养等方面提出优化路径。

关键词:绿色金融,江西省,产业结构

2021年,“双碳”目标被纳入“十四五”规划和2035年远景目标。“双碳”目标的提出体现了政府应对环境问题的决心,但同时也对经济高质量发展提出了新的约束条件。“双碳”目标的达成需要绿色金融的大力支持,同时也督促产业结构调整及要求高耗企业的低碳转型发展。

近年来,江西省在生态文明建设方面取得了显著成就,成为唯一同时具备国家生态文明试验区、国家生态产品价值实现机制试点和国家级绿色金融改革创新试验区的省份。

一、江西省绿色金融发展现状

(一)绿色金融体系逐步完善

近年来,江西省金融系统以赣江新区绿色金融改革创新试验区为核心,奋力推动全省绿色金融工作向纵深推进。赣江新区,作为我国首批设立的绿色金融改革创新试验区之一,将绿色金融作为重要的战略支点,持续加强顶层设计、机构建设、市场拓展和产品创新,为绿色金融事业的发展探索出一条符合江西省特点的绿色金融发展路径。江西省赣江新区作为我国首批绿色金融改革创新试验区之一,着力加强绿色金融改革顶层设计、完善绿色金融机构体系、做大绿色金融市场、创新绿色金融产品服务,与此同时,还加大了绿色金融政策的宣传力度,引导金融机构和企业积极参与绿色金融业务,形成了政府、金融机构和企业共同推动绿色金融发展的良好局面。截至2021年12月末,赣江新区绿色贷款余额116.5亿元,相比与2017年批复之初增长3.5倍;在产品创新方面,赣江新区积极探索绿色金融产品的创新模式,推动绿色信贷、绿色债券、绿色股权融资等多种绿色金融产品的发展。同时,还不断推出符合市场需求的新型绿色信贷产品,如碳排放权质押贷款、林业碳汇账户质押贷款等,为企业提供了更加灵活多样的融资渠道,促进了绿色产业的快速发展[1]。

(二)绿色信贷规模逐渐增加

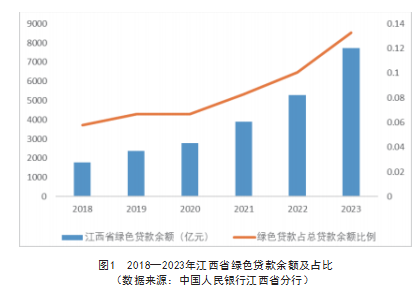

2018—2023年江西省绿色贷款余额数据以及绿色贷款余额占江西省总各项贷款余额的比例情况(如图1),可以看出江西省绿色贷款规模从2018年的1764亿元增加到2023年的7717亿元,江西省绿色贷款规模整体呈现快速上升趋势,同时可以看出江西省绿色贷款余额占总贷款余额的比例从2018年的5.78%稳步上升到2023年的13.29%,说明江西省绿色信贷的发展十分迅速,江西省金融机构对绿色信贷的支持力度逐步加大,这与江西省出台的绿色金融相关政策是密切相关的。

绿色信贷主要投入了节能环保、清洁能源、生态环境以及基础设施绿色升级等产业。例如,2022年江西省金融机构通过碳减排支持工具支持金融机构发放贷款133亿元,带动碳减排量约307.8万吨二氧化碳当量;通过支持煤炭清洁高效利用专项再贷款支持金融机构发放贷款39亿元。

(三)绿色金融产品逐渐丰富

2022年,江西省发行首只碳排放权绿色资产担保债券,金额为1亿元人民币,该项债券募集的资金专项用于协助企业低碳化转型发展方向,助力于推进碳达峰、碳中和目标实现。江西省金融机构创新新型绿色金融产品和模式,如“畜禽洁养贷”“畜禽智能洁养贷”“链养贷”等,有效地满足了农村面源污染治理和畜禽粪污资源化利用的资金需求。这些绿色金融产品不仅考虑了环境保护的需要,还兼顾了农民的生产需求,从而实现了防治污染与促进农业发展的双重目标。此外,通过绿色金融支持生物多样性保护方面也采取了多样化的举措。

例如,通过向长江岸线综合整治提升工程项目和候鸟小镇建设项目提供巨额贷款,这种多样化的绿色金融支持措施有助于更广泛地覆盖不同领域的生态保护和可持续发展需求,为实现生态文明建设提供了有力支持。兴业银行、赣州银行、人保财险等针对林业碳汇创新了抵质押贷款和专项保险产品。

二、江西省绿色金融存在的问题

(一)绿色金融市场规模不足和产品结构单一

截至2023年上半年数据显示,江西省绿色信贷余额为6850.39亿元,同时浙江省同时期绿色信贷余额2.85万亿元,可以对比看出江西省绿色金融市场规模相对较小,还有较大的发展空间。绿色信贷占各项贷款比重为13.29%,虽然近年来江西省绿色金融规模逐步增大,但对比相邻省份占整个金融业规模仍然较低,较难支持整体进行低碳化、绿色化转型。

同时,江西省的绿色金融产品主要集中在绿色信贷和绿色债券领域,其中绿色信贷占比最高,而其他类型的绿色金融产品虽然存在,但市场份额仍然较小。特别是在绿色保险和碳金融等领域的发展相对滞后,这使得江西省的绿色金融产品结构相对单一,未能充分满足各类投资者和企业的多样化需求。

(二)绿色金融标准体系不健全

金融机构开展相关绿色金融业务需要有完善统一的绿色标准体系。目前,针对绿色信贷的发放,不同商业银行存在着各自的判断标准,这导致了在评定绿色企业和项目时存在差异性和不确定性。同时,在省级层面尚未出台覆盖各个行业、部门的统一绿色企业评定标准和绿色项目认定标准,这也给金融机构提供绿色金融服务带来了一定的难度和挑战。

除了绿色金融本身的标准体系以外,企业相关环境信息披露机制也存在相对缺乏的问题。当前我国相关法律法规并未强制性要求企业披露相关环境信息,所以导致金融机构和企业之间存在信息不对称的情况,缺乏透明度的环境信息披露使得金融机构难以准确评估企业的环保情况和绿色发展水平,从而难以选择合适的企业进行绿色信贷的投放;获得绿色金融支持的企业能否将相应资金投入绿色产品中,也缺乏相应的监管方式。

(三)绿色金融的专业人才不足

目前江西省在环境科学、可再生能源等绿色领域的教育资源相对不足,缺乏相关专业的高等院校和研究机构,以及相关专业的师资力量,限制了绿色金融人才的培养和发展。绿色金融领域需要专业化的人才,包括金融、环境、法律等多个领域的专业人士,以推动绿色金融的发展。

一方面,绿色金融的复杂性决定了对从业人员的高要求。绿色金融不仅涉及金融学、经济学等传统经济领域的知识,还需要了解环境科学、可持续发展等领域的专业技术知识。这意味着从业人员需要具备跨学科的综合能力,能够在金融业务运作的同时考虑到环境、社会和治理等方面的因素,以实现绿色金融的双赢目标。另一方面,绿色金融领域的技术更新速度快,对从业人员的专业能力提出了更高的要求。面对不同行业不同企业的背景,从业人员需要调整业务策略,以确保企业选择合适的绿色金融产品,顺利运行。

(四)金融机构发展绿色金融动力不足

一方面,金融机构对绿色金融项目的动力不足可能源于对绿色金融的发展趋势、市场需求和潜在风险等方面了解不足。这种认知偏差可能导致金融机构在提供绿色金融产品方面缺乏创新性,以及服务方向出现偏差。部分金融机构可能未能全面了解绿色经济的发展前景,对于绿色金融的潜在市场需求和风险管理可能存在认知盲区,这就限制了他们在绿色金融领域的积极性和创造性。另一方面,绿色金融项目的特点也可能降低了金融机构的供给意愿。绿色项目通常具有较强的环境友好属性,投入周期长、回报率低,这意味着绿色投资项目的风险较大、回报周期较长。在激励机制不完善的情况下,金融机构可能缺乏对绿色项目融资的积极性。尤其是在缺乏明确的激励政策和支持机制的情况下,金融机构可能更倾向于选择传统项目,而不是涉及绿色领域的投资。同时,开展绿色金融业务的银行主要集中在省会及以上城市,而地方银行从事绿色金融业务的比重较低。这一现象可能是由于省会及以上城市相对于地方城市拥有更大的金融资源和市场需求,更容易吸引金融机构开展绿色金融业务。而地方银行可能面临资金、人才等方面的限制,导致其在绿色金融领域的参与度相对较低。

三、对策建议

(一)优化绿色金融市场环境

一方面,政府可以制定更加具体、有针对性的支持政策,以促进绿色金融产品的创新和多样化发展。这包括为绿色金融项目提供税收优惠、财政补贴等方面的支持,降低绿色金融业务的成本,增加金融机构参与绿色金融市场的积极性。另一方面,政府可以设立绿色金融专项基金,用于支持绿色金融产品的创新和发展。这样的基金可以用于扶持绿色项目的投资、提供创新性的金融产品、支持绿色技术研发与转化等方面,为绿色金融市场的发展提供资金支持和保障。

除了政府的政策支持外,鼓励金融机构加大对绿色金融产品创新的投入也至关重要。金融机构作为绿色金融市场的主要参与者,应当加强对绿色金融产品创新的研发和投入,推出更具有创新性和实用性的产品,以满足不同行业、不同企业的融资需求。这可以通过建立绿色金融研究中心、设立专门的绿色金融产品开发团队等方式来实现,加强金融机构在绿色金融领域的专业能力和创新能力。通过这些方式优化绿色金融市场环境,进而可以调整绿色金融市场产品结构,扩大市场规模[2]。

(二)健全绿色金融标准体系

政府部门应制定绿色金融标准并加强推广,建立统一的绿色金融标准体系,明确绿色技术和企业的认定标准,为金融机构提供清晰的投资指标和标准参考。同时,应加强对企业环境信息披露的监管,通过制定相关法律法规强化企业环境信息披露的透明度和公开性,减少信息不对称问题,促进绿色金融市场的健康发展。同时政府应加强对绿色金融市场的监管与规范,防范绿色金融市场风险。此外,及时修订和完善相关法律法规,提高绿色金融产品的多样性和透明性,为市场发展提供良好的制度环境和法律保障。

(三)加强绿色金融体系化的人才引进与培养机制

首先,政府可以加大对绿色金融人才培养的支持力度,鼓励高校开设相关专业,并提供奖学金、助学金等资助措施,吸引更多优秀学子投身于绿色金融领域。其次,金融机构可以通过招聘、培训等方式积极引进和培养绿色金融专业人才,建立健全的人才培养体系和晋升机制,提升从业人员的专业水平和职业发展空间。最后,还可以加强学术界、企业界和政府部门之间的合作,共同推动绿色金融人才的培养和交流,促进绿色金融领域人才队伍的不断壮大和壮实。

(四)加强金融机构发展绿色金融动力

通过组织绿色金融培训等形式,向金融从业人员普及绿色金融的概念、原则、政策和实践经验,提升他们对绿色金融的认知水平。此外,可以借助专家学者的力量,开展绿色金融理论研究和案例分析,深入挖掘绿色金融的商业机会和发展前景,激发金融机构的创新意识和服务意识[3]。

参考文献

[1]胡鞍钢,周绍杰.绿色发展:功能界定、机制分析与发展战略[J].中国人口·资源与环境,2014,24(1):14-20.

[2]邵光学.我国绿色金融研究述评[J].湖南社会科学,2019(3):128-135.

[3]刘传江,张劭辉.源头活水:绿色金融之于经济发展——基于金融理论视角的解构[J].西北师大学报(社会科学版),2022,59(03):134-144.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jingjilunwen/80902.html