摘要:围绕科技创新与现实需求的结合以及产学研合作两大基本方面,从广东省科技创新的主要特点入手分析,结合现实中广东省科技创新存在的短板和不足,对广东省的科技创新提出有针对性的策略。

关键词:科技创新,基础研究,协同合作,广东省

广东省科技创新的主要特点

(一)以企业为创新主体

广东省科技创新的载体主要集中在企业,企业是科技创新活动的主体。企业已成为广东省构建现代产业体系、实现高质量发展的微观基础。依据《中国区域创新能力评价报告2022》,广东省在“企业创新”指标中得到77.5分,连续6年位居全国第一。截至2021年底,广东省拥有的高新技术企业数量从2015年的1.1万家增长至6万多家,企业数量、总收入、净利润等均居全国第一。在2022年第二十三届中国专利奖的评选中,广东省共获得249项发明专利,其中企业的发明专利占97.2%。近年来,广东省A股上市企业中八成以上是高新技术企业。2021年,广东省规上工业企业建立研发机构的比例达43%。从总额来看,广东省企业的研发经费支出在广东省研发经费支出中的占比处于绝对优势,也表明了企业在广东省科技创新中的主体地位。从比重看,由于广东省相对加大对大学和科研院所的研发经费投入力度,广东省企业的研发经费支出占比出现总体微降的态势,并不影响广东省企业的主体地位。

(二)建设孵化育成链条

广东省建设了众创空间、孵化器、加速器的全孵化链条。根据《广东省科技孵化育成体系建设发展报告(2022)》,广东省的众创空间和孵化器分别为1076家和1111家,总体规模持续六年位居全国前列,其中国家级孵化器达172家,国家备案的众创空间达278家,均位居全国第一。广东省的众创空间和孵化器在孵企业超过3.4万家,累计毕业企业近2万家,培育上市挂牌企业达970余家[1]。

(三)其他创新方共同参与

从实际看,广东省很多其他创新方如客户、供应商等都在参与科技创新。以发挥客户作用的深圳百事泰公司为例,其在产品研发中通过客户体验深度挖掘创新数据,实现了转型升级。以发挥供应商作用的佛山蒙娜丽莎瓷砖公司为例,其与供应商佛山恒力泰机械有限公司合作创新,实现了关键技术的突破,在国内首次生产出超大规格陶瓷薄板。以发挥金融作用的香港金邦达公司为例,其在珠海建设金融科技中心打造粤港澳大湾区金融产业与创新技术对接交流的前沿阵地。

广东省科技创新存在的主要问题

(一)科技创新的协同性不足

从广东省内部看,广东省科技创新的系统性与协同性依然不足,主要表现为广东省各地区创新资源的投入结构较为雷同,科技服务协同创新网络尚未形成。同时,其他创新方在创新中的作用发挥不足,导致协同创新的效果不佳,未能充分发挥科技金融对创新的支撑作用。从粤港澳大湾区看,广东省与港澳的创新合作机制仍有待完善,大湾区内部依然缺乏专门系统的管理机制,大湾区协同发展的创新机制和利益分配机制存在较多制约并有待完善。以国家科学中心为例,与北京、上海、合肥相比,大湾区科学中心缺乏国家级理事会机制,甚至尚未有效建立两城之间的合作机制。同时,广东省与港澳之间的创新资源跨境流动仍然不够便利。

(二)研发经费投入强度与研发人员人均经费不足

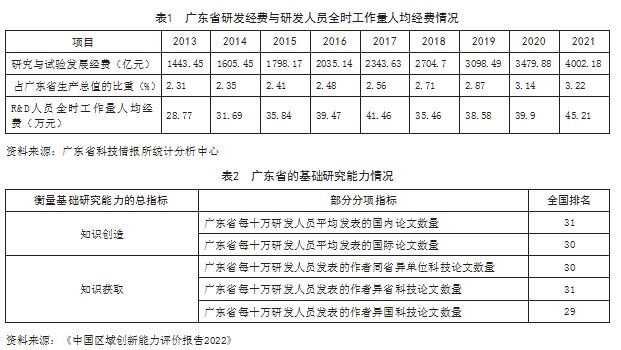

虽然广东省的研发经费自2016年起连续6年位居全国第一,研发经费投入强度已达到世界创新型地区水平,但从国内看,广东省的研发经费投入强度相比一些强市尚有差距。以2021年为例,广东省的研发经费投入强度虽然高于全国平均水平(2.44%),但低于北京(6.53%)、上海(4.21%)、天津(3.66%),位居全国第四位。从科技人员的投入看,广东省R&D人员全时工作量计算的人均经费虽然呈现总体增长的趋势(具体可见表1),但仍低于全国的平均水平48.9万元。

(三)基础研究能力不足

作为科技创新大省,尽管广东省持续加大对基础研究的投入,但广东省的基础研究能力依然不足,具体如表2所示。

从表2可以看到,在衡量基础研究能力的知识创造和知识获取方面,广东省的部分分项指标排在全国末尾,表明广东省的基础研究能力严重不足,这反映出广东省科研机构力量的薄弱,由此导致广东省在知识创造和知识获取方面的综合实力虽然已经排名全国第二,但与排名第一的北京市相比仍然有较大的差距。

(四)大学科技园发展不足

广东省的大学科技园与其他省市相比仍存在较大差距。从数量看,广东省的国家级大学科技园仅排名全国第十一位,与江苏省相比,其国家级大学科技园有15个,是广东省的5倍。从规模看,广东省的大学科技园规模不到全国平均水平的一半,仅为江苏省的1/15、北京市的1/11、上海市的1/9。从产值看,广东省的大学科技园产值只有全国平均水平的1/8。大学科技园已成为广东省科技创新的一块短板。

(五)各地区科技创新投入不平衡

由于广东省各地区经济发展水平、城市建设等方面的差异,创新资源区域分布不均,存在碎片化倾向,技术扩散的效应也不明显。

在研发经费支出方面,广东省各地区的研发经费支出虽然呈现逐年增长的趋势,但经费支出水平极为不平衡。以2021年为例,珠三角地区的研发经费支出为3826.75亿元,占广东省研发经费的95.6%,东翼、西翼、北部生态发展区合计仅占4.4%。2021年,广东省研发经费支出超过百亿元的城市有6个,研发经费投入强度超过3%的城市有4个,全部集中在珠三角地区。

在财政科技支出方面,广东省各地区的财政科技支出呈起伏波动的状态,特别是西翼和北部生态发展区的财政科技支出在最近两年持续下降。2021年,在全省21个地市中,仅有5个地方的财政科技拨款占地方财政支出的比重高于全省水平,12个地市占比不足2%,财政科技投入极不平衡。

广东省科技创新主要问题的对策

广东省科技创新存在的主要问题直接影响着科研成果的转化效率和广东省构建全过程创新生态链目标的实现,该问题亟须解决。围绕企业需求与科学研究的有效结合以及协同创新,对存在的问题提出有针对性的解决方案。

(一)强化企业科技创新主体地位

广东省政府应继续支持创新要素向企业集聚;支持企业在资金投入、标准制定、组织管理等方面发挥主体作用;继续用好研发费用加计扣除等税收优惠政策;激发和保护企业家精神,依法保护企业家合法权益。广东省企业应结合自身需求、区域定位和全球产业发展趋势,围绕重点产业和全产业链生态,加大研发投入力度。同时,广东省企业应与大学和科研机构共建创新联合体、产业技术中心、产业联盟等,真正发挥“出题人”的作用,加强核心技术攻关,有效实现研发与现实需求的对接。广东省的企业之间应由竞争逻辑向共生逻辑转变,打造协同创新共同体,形成共识空间,助力科技创新体系的完善,缩短研发周期,提升科技创新效率。以研发支出为例,企业之间通过结成联盟,各方可以共享先进经验和交换信息,使得知识在内部更快速地消化,可以降低产业内的交易成本。同时,企业之间通过横向密切交流,纵向共建产业链,提高信任度,使得企业在产品研发初期便可集中力量参与研发活动,可以节省研发支出和产品上市的时间。

(二)加强对基础研究的支持力度

基础研究和原始创新是技术攻关的源头活水,要从源头和底层解决关键技术问题。广东省基础研究的薄弱主要体现为科研力量的薄弱,对此广东省可以充分利用大湾区以及港澳科研机构的优势,弥补自身科研力量的不足。大学和人才是基础研究的根本。广东省应优化大学基础学科教育体系,推进学科交叉融合,加快基础研究的转化周期;应发挥大学特别是双一流大学在基础研究人才培养方面的主力军作用,优化基础学科加强高层次人才培养。同时,广东省可在政策、体制、平台等方面加大对基础研究的支持力度。例如,在体制机制方面,给予基础研究人员更多的自主权和激励机制,激发其创新活力;在创新平台方面,充分利用好广东省的国家实验室等并提升其利用效率。

(三)加强政产学研金用协同创新

科技创新是涉及各类创新方式的系统工程。广东省应继续通过产学研协作使科研与经济紧密结合起来。除了产学研合作,加强协同创新还需政府和金融等部门大力发挥作用。广东省政府部门应协调各方,建设高效的创新组织机制,可出台更多组织开展协同创新的政策,形成创新政策与产业政策的合力,并保持政策和行动等方面的步调一致;金融机构应更多聚焦创新型中小微企业、高科技民营企业等的需求,为其提供更加精准、力度更大的金融支持。同时,广东省应充分利用区位优势继续加强与港澳的合作,如便利各类创新资源的跨境流动、建立三地跨城市的协调管理机制、开展协同育人和联合科研攻关等,更好形成大湾区创新驱动发展的实践载体、制度安排和环境保障。另外,广东省可通过优化都市圈的圈层功能,如优化拓展圈的科技创新企业配套转移功能,将都市圈与县域城镇化结合起来发展高科技企业等措施促进共同发展,打造协同体系。同时,广东省各地之间协同体系的完善与发展既能促进研发经费投入和财政科技投入适度向粤东、粤西、粤北倾斜,又有助于解决各地区创新投入不平衡的问题。

(四)打造高质量的高新区和大学科技园

作为产业园的重要范畴,高新区和科技园在吸引人才和资金等要素加速聚集、打造孵化育成体系方面发挥着重要作用。2021年,广东省14家国家级高新区和26家省级高新区以占1%的土地创造了全省约1/5的GDP。未来广东省应继续打造更多高水平的高新区,更加健全的孵化育成体系,助力科技创新。作为实现社会服务功能和产学研结合的优质创新平台,大学科技园处于区域创新生态链的前端,地位非常重要。广东省应弥补在大学科技园方面的严重短板,在大学科技园的数量和质量上发力,有效发挥大学科技园的政策扶持、孵化企业、科研成果转化、创新创业人才培养等功能,助力产学研深度合作和创新效率的提升。

(五)积极发挥金融等其他创新方式的作用

以金融为代表的其他创新方式在广东省的科技创新中发挥着不可替代的作用。从硅谷、波士顿、特拉维夫等国际科创中心来看,其风投机构非常发达。对此,广东省以及粤港澳大湾区应注重发挥风投机构和科技金融对初创企业和高科技企业的作用,不仅为初创企业提供持续的资金支持,而且应大力提供技术、管理、营销、财务、保险、创业投资、融资担保、上市等一揽子综合性支持,提升金融支持科技创新的能力和水平。

参考文献

[1]哈肯.协同学:大自然构成的奥秘[M].凌复华,译.上海:上海译文出版社,2001:214-218.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jingjilunwen/80500.html