SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘 要】 为建设宜居宜业和美乡村提供政策启示,探索乡村建设中的农户行为响应和影响 因素,以生态旅游型美丽乡村建设为例,基于 563 份农户调研问卷,通过统计分析和二元 Logistic 模型分析乡村建设中农户增加就地务工时间和积极参与村公共事务管理等两种响应行为及其影 响因素 。研究发现,农户性别、家庭是否有个体工商户从业人员、家庭与景区的距离、是否从事与 乡村旅游有关的工作 、对乡村建设的满意度是影响农户增加就地务工时间的主要因素;农户性 别 、年龄 、家庭是否有村干部经历 、家庭与景区的距离 、是否从事与乡村旅游有关的工作 、对乡村 建设的满意度是影响农户更积极参与村公共事务管理的主要因素 。 乡村建设良好的绩效能够引 发农户若干行为响应,为进一步提升乡村建设成效,需要在乡村建设过程中更加注重乡村支柱产 业的发展,提高农户的参与度和主观感知 。

【关键词】 乡村振兴,生态旅游型,宜居宜业,和美乡村,农户行为

一、引言

党的二十大报告提出“全面推进乡村振兴”,强调“建设宜居宜业和美乡村”。宜居宜业和美乡 村是党中央在乡村建设方面的重大政策创新 ,是全面推进乡村振兴战略的又一重大举措 。从建设 美丽乡村到建设宜居宜业和美乡村,凸显了对乡村建设更高的期待,体现了党对乡村建设规律的深 刻把握 。和美乡村的提出是在美丽乡村建设的基础上,面向新时期新阶段乡村建设作出的新部署, 不仅仅是在理论上的创新 ,也是政策的继承和实践的延续 [1] 。建设宜居宜业和美乡村是一项系统 性工程,如何建设需要进一步地探索,也需要对以往乡村建设的经验进行总结 。2013 年中央一号文 件中“美丽乡村 ”被正式提出 ,成为乡村建设的新目标 ,同年全国启动美丽乡村创建试点 ,全国各地 全面拉开美丽乡村的建设 。经过多年的探索和努力,美丽乡村建设成效显著,为宜居宜业和美乡村 建设打下了坚实基础,建设农村现代化的底色也更加厚重 。

回顾美丽乡村建设的相关研究主要包括:一是美丽乡村建设的内涵和认知 。美丽乡村建设是 社会主义新农村建设的升级版 ,呈现出从人居环境到自然生态 、乡村产业 、乡土文化等要素协同发 展的内涵 [2] ,美丽乡村建设既是美丽中国建设的重要基础和组成部分 [3] ,也是推进生态文明建设 、统 筹城乡发展和全面推进乡村振兴战略的重要抓手和载体 [4] 。在全面推进乡村振兴和建设农业强国 的背景下,由美丽乡村建设进入宜居宜业和美乡村建设新阶段,乡村建设的内涵和目标进一步拓展 和提升 [5] 。二是美丽乡村建设的现状与模式 。我国美丽乡村建设水平在时间上呈现出低水平向高水平演进趋势 [6] ,但也存在地区分布不均衡 、建设水平差异明显的情况 [7] 。各地在实践中也探索了 不同的模式,从社会 、经济和生态三个层面将其分为生态旅游 、文化传承 、高效农业和环境整治型 [8] ; 也有按照投资主体不同 ,将美丽乡村建设分为政府主导型 、资本主导型和农户自主型 [9] 。三是美丽 乡村建设的成效与影响 。通过美丽乡村建设因地制宜发展了一批特色产业 、农村人居环境得到改 善 、乡村文明建设得到有效提升 、村容村貌更加美丽 、基础设施得到改善 、农村基层党组织引领作 用增强等 [10- 13] 。 同时美丽乡村建设也给农户带来了诸多影响 ,包括增加就业机会 [14- 15] 、促进农户更 加积极地参与乡村治理 [16] 等 。

乡村建设能够成功并产生长效作用 ,关键在于能否构建多元利益共同体 ,农户 、村干部 、企业 、 政府等各方诉求得以实现 [17] 。农户作为乡村建设的重要主体 ,是乡村建设的参加者 、受益者 、监督 者和管理者 ,乡村建设的最终目的也是让农民群众更有获得感 、幸福感 、安全感 ,其对乡村建设的 积极响应和自觉参与是乡村建设成效体现和可持续性发展的重要指征 。梳理现有文献发现 ,对乡 村建设成效的研究主要是从乡村发展的视角来评价 ,缺少对乡村建设与农户行为关系的考察和研 究 。 我们尝试从农户视角出发 ,以典型的生态旅游型美丽乡村建设为例 ,基于农户层面的问卷调 研,构建美丽乡村建设的农户行为响应模型并进行实证验证,分析美丽乡村建设的农户行为响应情 况是怎么样的? 以及是在何种因素的影响和驱动下做出响应行为? 通过探究农户视角下美丽乡村 建设情况,为宜居宜业和美乡村建设提供经验借鉴 。

二、理论分析框架

(一)研究假说

农户对美丽乡村建设的行为响应本质上是对美丽乡村建设的满意度和建设成效的认可 ,并在 此基础上引发农户参与美丽乡村建设和发展的行为 。美丽乡村建设旨在通过完善农村地区的基础 设施 、改善生态环境 、提高公共服务水平实现乡村的美丽 ,让农户更好地分享建设和发展的成果 , 而实现这个目标,乡村产业的作用是至关重要的 。产业发展是美丽乡村建设的持久动力,有利于增 加农户收入,也能够为美丽乡村建设争取最大的民意支持,特别是对于生态旅游型美丽乡村建设来 说 ,通过美丽乡村建设培育和支持发展起来的乡村旅游业 ,其发展更需要农户的积极参与和支持 , 农户的支持和积极参与是确保乡村旅游产业发展的内在动力 [18] 。 因此 ,将“农户是否增加就地务工 时间 ”作为美丽乡村建设的响应行为之一 。 同时 ,美丽乡村建设良好的成效 ,也会促使农户更积极 地参与村公共事务的管理中来 ,更好地保护生活家园和切身利益 [19] 。基于以上分析及已有文献的 支持,我们所研究的美丽乡村建设农户响应行为包括:通过美丽乡村建设农户是否增加就地务工时 间 、是否更积极参与社区公共事务管理,并构建如下假设 。

性别差异会在一定程度上影响农户的响应行为 ,生态旅游型美丽乡村建设以发展乡村旅游服 务业为主导产业,一般来说女性更倾向于就地就业,而男性则更倾向于参与村公共事务管理 。 由于 年轻劳动力不断外流及就业渠道较多,因此,年龄越大的留守在乡村的农户也更倾向于借助美丽乡 村建设的成果实现自我发展和参与乡村治理 。农户受教育程度越高,其自身的认知和能力也越强, 也更愿意于响应美丽乡村建设 。家庭成员有村干部经历的,更倾向于支持政府的政策和决策,和普 通农户相比响应美丽乡村建设的意愿更强 。故提出假设 1 。

假设 1:农户的个体特征可能会影响农户响应美丽乡村建设的决策行为 。

家庭有个体工商户成员 ,其发展意识和参与乡村自治的意识均较强 ,也更倾向于响应美丽乡村 建设成果 。家庭距离景区越近以及从事与乡村旅游有关工作的 ,越容易得到美丽乡村建设成果的 惠顾 ,其参与产业发展和乡村治理的意愿更大 [20] 。如果家庭的主要收入来源是务农以及没有外出 务工经历的情况下 ,就意味着农户在当地有更多的时间参与乡村旅游业的发展和参与村公共事务 管理 [21] 。故提出假设 2 。

假设 2:农户的响应行为会因其家庭经营行为的不同而有所差异 。

农户基于自身的认识及外部对其传递的信息 ,当发现这项活动对自身发展有正向影响 ,能够提 高自身福利水平时 ,农户会积极参与进来 [22] 。美丽乡村建设通过发展生态旅游业给旅游地带来经 济 、社会 、文化等多维度影响 ,居民对旅游业的发展态度也往往存在差异 [23] 。美丽乡村建设作为 一 项惠民工程,能够提高农户的福利水平,由此假定农户对美丽乡村建设的熟悉度和满意度会对其响 应美丽乡村建设行为产生显著正向影响 。故提出假设 3 。

假设 3:农户对美丽乡村建设的主观认知会对其响应行为产生一定影响 。

(二)变量选取

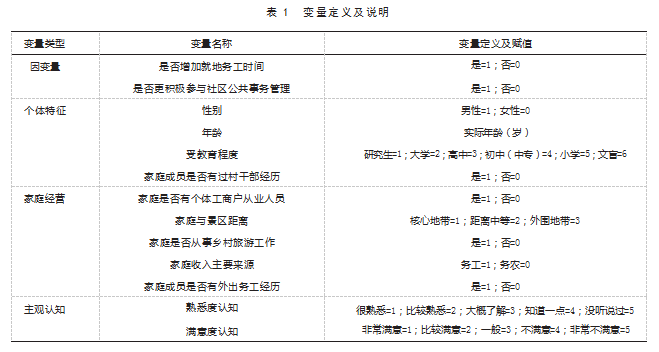

借鉴相关研究成果 ,并结合实地调研情况 ,将影响美丽乡村建设农户响应行为的因素归纳为农 户个体特征 、家庭经营 、主观认知三大类 ,并根据各类因素的特点 ,选取一定的指标 ,对相关变量的 定义及说明如表 1 所示 。

(三)模型构建

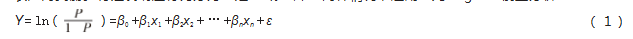

农户对美丽乡村建设响应行为分为“是 ”或“否 ”两种情况,选用二元 Logistic 模型分析:

式( 1 )中 ,P 表示美丽乡村建设农户响应行为的概率;β 0 为截距项 ,β i 为回归系数;xi 为实际观测 到的美丽乡村建设农户响应行为的影响因素;n 为自变量的个数;ε为随机扰动项 。

三、数据来源与基于事实的描述性统计

(一)数据来源及说明

数据源于课题组 2022 年 6 月对河南郑州樱桃沟管委会内的樱桃沟社区 、袁河社区和桐树洼社 区等三个社区农户进行的实地调研,通过问卷方式对农户基本情况 、对美丽乡村建设的响应行为进 行了解 。此次调研以家庭为单位 ,共发放问卷 600 份 ,剔除 37份无效问卷 ,共获得 563 份有效问卷 , 有效率为 93.8% 。

樱桃沟独特的自然资源和生态资源 ,是其建设美丽乡村的基础 ,在其发展过程中也打造了独具 特色的乡村旅游业,是美丽乡村建设和生态文明建设的典范 。被调研的三个社区中,樱桃沟社区是 郑州市 2015年首批美丽乡村试点村 ,袁河社区 2018 年开始美丽乡村建设 ,桐树洼社区 2021 年开始 美丽乡村建设 。2021 年《二七区美丽乡村建设实施方案中》又将该管委会下辖的十个社区均纳入美丽乡村建设范围分类推进,其中樱桃沟社区和桐树洼社区属于精品村,袁河社区属于示范村 。这三 个社区既包含了已建美丽乡村建设试点的巩固提升 ,也包含了在建和新建美丽乡村项目的持续推 动,在调研样本的区域选择中具有一定的代表性 。

(二)样本农户的基本情况描述

被调研农户中樱桃沟社区共 216 户 ,占比 38.37% ;桐树洼社区共 186 户 ,占比 33.04% ;袁河社区 共 161 户 ,占比 28.6% 。从个体特征来看 ,被调研农户的平均年龄为 40.7 岁 ,男性占比 59.7% 。从受 教育程度来看 ,有 42.45%的被调查农户是初中及以下学历 ,高中学历的农户占比 35.35% 。从家庭 收入来源来看 ,有 43.7%的农户家庭有外出务工经历 ,有 60.4%的农户以务工为主要收入来源 。就 农户及家庭经历而言 ,有 47.07%的农户家庭从事与乡村旅游有关的工作 ,有 14.39%的农户家庭有 个体工商户的从业人员,有 9.95%的农户家庭成员曾担任过村干部 。从家庭收入来源及家庭经历而 言 ,更多的农户收入依靠务工或从事商业活动 ,这与樱桃沟耕地有限 、乡村旅游业和服务业发展较 好以及与省会城市距离较近有着密切联系 。

(三)农户响应行为的分组比对分析

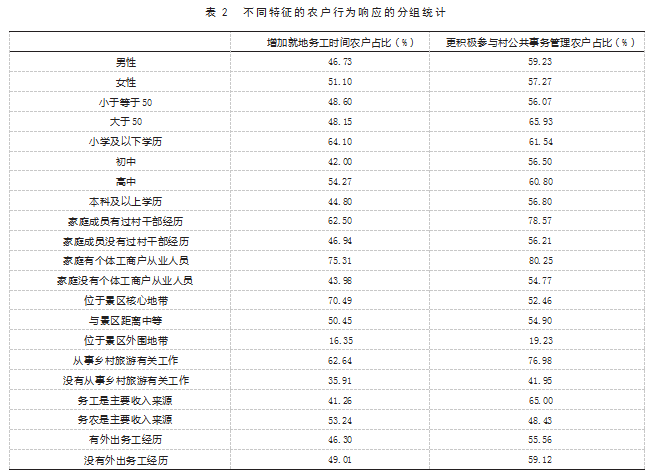

对于以生态旅游业为主要建设内容的美丽乡村建设而言 ,在实现区域生态环境保护 、乡村产业 发展的同时,亦能为农户提供就地就业的机会和激发农户参与乡村治理的积极性 。那么,樱桃沟的 农户是否会通过增加就地务工的时间以及参与乡村治理等一系列行为响应美丽乡村的建设呢? 调 研得知 ,有 41.39%的农户表示美丽乡村建设后增加了在当地务工的时间 ,有 58.44%的农户更积极 地参与到社区公共事务管理中来 。可见 ,美丽乡村建设对农户积极参与到乡村建设和乡村发展中 有一定或较大的影响 ,农户比较认可美丽乡村建设的内容 ,并以实际行动反馈美丽乡村建设的成 效 。进一步分析美丽乡村建设后不同特征农户的行为响应 ,表 2 主要从农户个体特征 、家庭经营等 两个维度,按照不同类型的农户样本,对农户的行为响应进行比对分析 。

农户的个体特征方面,主要从农户的性别 、年龄 、受教育程度 、家庭是否有村干部经历进行分组 比较分析 。表 2 结果显示 ,在被调研的女性中 ,有 51.1%的女性增加了就地务工时间 ,高于男性占 比 ,而被调研的男性中 ,有 59.23%的男性更积极参与村公共事务管理 ,略高于女性 。从年龄来看 , 大于 50岁的农户参与村公共事务管理的倾向性更大,而增加就地就业的概率在小于等于 50 岁和大 于 50 岁这两个年龄段几乎相同 。这与樱桃沟在美丽乡村建设中实现了乡村旅游业的极大发展 ,能 够为农户提供更多的就业机会和带来更多的收入有关 ,也吸引较多农户实现就地就业 。从受教育 程度来看,相对于受教育程度较高的农户来说,受教育程度低的农户更倾向于增加就地就业时间和 更积极参与村公共事务管理 。 原因在于受教育程度较低的农户外出务工能够获得工作的机会较 少,他们借助美丽乡村建设中提供的就业机会实现就地就业,也有更多的时间和意愿参与乡村治理 中来 。而家庭有村干部经历的农户有 62.5%的人增加了就地务工时间 ,有 78.57%的人更积极地参 与村公共事务管理,远远高于家庭没有村干部的比例 。

农户的家庭经营特征方面 ,主要从家庭是否有个体工商户从业人员 、家庭与景区的距离 、是否 从事乡村旅游有关工作 、家庭主要收入来源及是否有外出务工经历来进行分组比对分析 。表 2 结 果显示,家庭成员有个体工商户从业人员的,其增加就地务工时间和更积极参与村公共事务管理的 比例分别为 75.3%和 80.25% ,远高于家庭成员没有个体工商户从业人员 。 同时 ,农户家庭距离景区 越近 ,越倾向于增加就地务工的时间 ,这与预期基本相符 。农户家庭有个体工商户从业人员的 ,主 要是立足当地特色产业或旅游产业来发展 ,也会更倾向响应美丽乡村建设 ,实现自我发展 ;而处于 景区核心地带的农户享受了更多美丽乡村建设的红利,有较高的意愿增加就地务工的时间,并且为 了自己和村庄更好的发展会更加积极地参与到村公共事务管理中 。农户家庭从事乡村旅游工作的 更有可能增加就地务工时间和参与村公共事务管理 。 以务农为主要收入来源的农户也更期望通过 就地就业增加收入 ,但是以务工为主要收入来源的农户更积极参与村公共事务管理的比例较高 。 没有外出工作经历的农户在增加就地就业时间和更积极参与村公共事务管理方面的比例分别为 49.01%和 59.12%,略高于有外出务工经历的农户 。

四、美丽乡村建设农户响应行为的影响因素分析

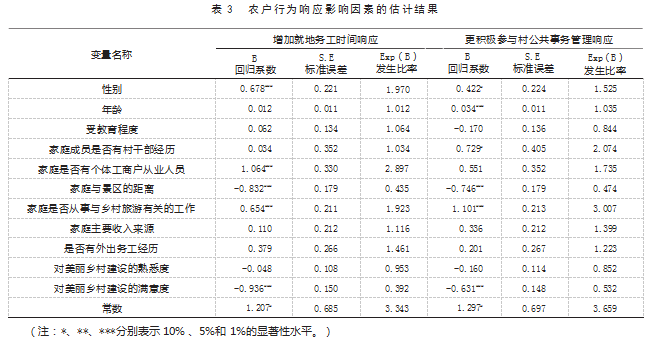

建立农户是否增加就地务工时间 、是否更积极参与村公共事务管理两种响应行为的影响因素 模型,应用 SPSS26.0 软件对各个模型的参数进行估计,具体结果见表 3 。

(一)农户特征分析

农户性别对增加就地务工时间 、更积极参与村公共事务管理两种响应行为影响显著 ,且影响为 正 ,相对于女性而言 ,男性更倾向于响应美丽乡村建设 。但是 ,在分组统计分析中显示女性倾向于 增加就地务工时间的比例更高,这可能源于样本中男性被调研者占比较高 。

农户年龄对于增加就地务工时间响应行为没有通过显著性检验 ,对于更积极参与村公共事务 管理有显著性影响,与分组分析相一致 。

受教育程度均没有通过显著性检验 ,与分组分析表现出几乎一致的情况 ,受教育程度对农户更 积极参与村公共事务管理的影响为负 。从当地的实际发展情况来看 ,该地区是省会城市中心区之 一,农户受教育程度平均稍高,受教育程度高的人群参与村公共事务管理的比重较大 。

家庭成员是否有村干部对增加就地务工时间响应行为影响不显著 ,但是如若家庭有村干部经 历则更倾向于积极参与村公共事务管理 。

基于以上分析 ,就农户个体特征来说 ,男性更倾向于响应美丽乡村建设 ,农户的年龄则会影响 其参与村公共事务管理的积极性 ,农户家庭有村干部的也会更积极参与村公共事务管理 ,假设 1得 以验证 。

(二)家庭经营特征分析

家庭有个体工商户从业人员的则能激发农户增加就地务工的时间 ,但是对更积极参与村公共 事务管理影响不显著 。

家庭与景区的距离 、家庭是否从事与乡村旅游有关的工作均通过显著性检验,与假设保持一致 。 农户家庭距离景区越近,以及农户从事与乡村旅游有关的工作,则能享受到更多美丽乡村建设的红 利,无论是增加就地务工时间方面,还是更积极参与村公共事务管理方面都有着更强烈的意愿 。

家庭主要收入来源和是否有外出务工经历均没有通过显著性检验 ,与预期假设不一致 。 出现 这种结果的原因可能在于:一方面 ,樱桃沟耕地面积少 ,主要发展特色种植业和养殖业及其关联产 业 ,务农收入或就地就业收入较高 ,对农户响应美丽乡村建设的作用并不显著 ;另一方面 ,疫情对 农户外出务工有一定的影响,农户对于是否继续外出务工有一定的顾虑 。

就农户家庭经营情况而言 ,若是农户家庭有个体工商户从业人员能够影响农户增加就地务工 的时间,而家庭与景区的距离 、是否从事与乡村旅游有关的工作能够同时影响农户就地务工时间和 更积极参与村公共事务管理,假设 2得以验证 。

(三)农户主观感知分析

农户对美丽乡村建设的熟悉度没有通过显著性检验 ,与预期假设不一致 。可能在于该地区美 丽乡村建设是以政府为主导 ,在对美丽乡村建设的宣传力度 、渠道等方面还不够 ,农户对美丽乡村 建设的整体性认识有待提升 。

农户对美丽乡村建设的满意度均通过显著性检验 ,和预期假设一致 。通过美丽乡村建设提高 了乡村产业发展质量和乡村治理绩效,农户满意度大大提升,愿意在当地进行就业创业及更加积极 地参与到乡村治理中来,假设 3得以验证 。

五、结论与政策启示

(一)研究结论

美丽乡村建设是美丽中国建设愿景的重要子部分 ,是乡村振兴战略的重要内容 ,也是城乡融合 发展的重要途径 。全国各地也在大力推进美丽乡村建设 ,并期望通过美丽乡村建设改善农村地区 的基础设施和公共服务 、提升产业发展质量 、提高群众收入水平等 ,最终与人民群众对美好生活的 向往相契合 。基于美丽乡村建设中以发展生态旅游业为主要模式的农户问卷调查 ,研究发现:第 一 ,美丽乡村建设能够得到农户的积极响应 ,通过分组分析得知 ,若农户家庭有村干部经历 、有个 体工商户从业人员 ,以及农户家庭从事乡村旅游工作 、距离景区越近的情况下 ,增加就地务工时间以及更积极参与村公共事务管理的意愿更强 。第二,通过计量分析,也在一定程度上与分组分析的 结果相互印证 ,农户的性别 、家庭是否有个体工商户从业人员 、农户家庭与景区的距离 、是否从事 与乡村旅游有关的工作以及对美丽乡村建设的满意度对农户增加就地务工时间有显著影响 ;农户 的性别 、年龄 、家庭是否有村干部经历 、农户家庭与景区的距离 、是否从事与乡村旅游有关的工作 以及对美丽乡村建设的满意度对农户更积极参与村公共事务管理有显著影响 。总的来看 ,农户家 庭经营情况与美丽乡村建设有紧密关联的,其响应美丽乡村建设的意愿更大;农户对美丽乡村建设 的满意度越高,其响应行为越强烈 。

(二)建设宜居宜业和美乡村的政策启示

我国在不同时期 、不同发展阶段 ,针对乡村建设提出了不同的发展目标和任务 。建设和美乡村 既是新时期全面推进乡村振兴的重要内容 ,也是农村现代化建设和农业强国建设的应有之义 。从 美丽乡村到和美乡村 ,体现了乡村建设在不同时期 、不同发展阶段的工作重点 ,和美乡村的提出意 味着乡村建设进入新的阶段,基于美丽乡村建设的良好绩效,美丽乡村建设能够为和美乡村建设提 供借鉴 。农户作为宜居宜业和美乡村建设的参与者 、受益者和管理者,在和美乡村建设中亦承担着 重要角色,其对和美乡村建设的积极响应和参与是乡村建设绩效的直接体现,也关系到乡村建设成 果的可持续性问题 。进入新时期,为更好地提升建设宜居宜业和美乡村建设成效,需要在乡村建设 过程中更加注重农户的参与感,将宜居宜业和美乡村建设与农民群众的就业和民生紧密相连 。

1.持续加大乡村建设力度 ,保持政策连续性 。 习近平总书记在 2022 年 12 月的中央农村工作会 议上关于制定农业强国规划指出,“制定规划要同现有规划相衔接 ,保持工作连续性 ,不能‘翻烧 饼’”。 同样乡村建设也要保持连续性 ,无论是美丽乡村还是和美乡村都应以为农民而建 、让农民 幸福为出发点和落脚点 ,要注重农民参与 ,激发乡村建设的内生动力 。研究分析发现 ,通过美丽乡 村建设能够推动农户积极参与乡村治理和实现就地就业,提高农户的福祉,美丽乡村建设良好的绩 效能够引发农户若干行为响应 。 因此,进入全面推进乡村振兴战略和城乡融合发展的新阶段,需要 加大宜居宜业和美乡村建设力度,并在建设中惠及更多的农户 、让更多的农户享受和美乡村建设的 红利,引导更多的农户参与和响应和美乡村建设的成果,实现区域内的共同富裕 。

2.和美乡村建设中要注重产业的发展。“宜业 ”是和美乡村建设的方向之一 ,大力发展富民产业 也是和美乡村建设的首要因素 。就美丽乡村建设而言 ,其在发展中将乡村旅游业作为一项支柱产 业,不仅推动了区域经济的发展,而且带动了农户的就地就业和收入增加 。特别是一些家庭经营特 征与当地主导产业密切关联的农户而言,这些农户不仅享受了美丽乡村建设的红利,也更倾向于响 应美丽乡村建设的成效 ,实现农户家庭的自我发展和提升 。顺应全面推进乡村振兴战略和农业强 国战略 ,迫切需要通过和美乡村建设进一步提升区域乡村产业发展质量 ,做好“土特产 ”这篇文章, 推动乡村产业融合发展,为农村居民提供更多的就业机会,让农业成为有奔头的产业 。

3.和美乡村建设需要进一步提升农户的主观感知 。美丽乡村建设对农户福利的提升是显而易 见的 ,农户满意度也能作用于农户的响应行为 。但是 ,研究结果显示 ,农户在熟悉度的主观感知方 面需要进一步提升 。一些农户对美丽乡村建设不太了解 ,或者对美丽乡村建设的理解和认识存在 偏差,这不利于美丽乡村建设工作的顺利推进,也不利于农户积极参与和融入美丽乡村建设 。宜居 宜业和美乡村是美丽乡村的“升级版”,其建设内容包含了更多的内涵 ,未来在和美乡村示范或典 型建设中要进一步强化对和美乡村建设的宣传力度 。地方政府可以通过传统渠道以及各种新兴媒 体的宣传 ,让农户知晓和熟悉和美乡村建设的内容 、工作安排和意义 ,推动农户积极参与到和美乡 村建设中来,最大程度地释放和美乡村建设绩效 。

【参考文献】

[1] 张永江等 .宜居宜业和美乡村的科学内涵与建设策略[J].环境保护,2022(24):32-36.

[2] 张熙,杨冬江 .从“ 乡村美化 ”到“和美乡村 ”——新时代“美丽乡村 ”的内涵变化、建设路径及价值探析[J].艺术设计研究,2023(3):69-74.

[3] 刘艾鑫 .基于生态美学视域下东北地区美丽乡村建设研究——以长春市(九台区)马鞍山村美丽乡村建设为 例[J].环境保护,2021.49(8):64-66.

[4] 鹿风芍,齐鹏 . 乡村振兴战略中美丽乡村建设优化策略研究[J].理论学刊,2020(6):141-150.

[5] 张宇伯,王丹 . 乡村振兴视野下和美乡村建设评价模型研究[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2023 (3):168-176.

[6] 刘德林,周倩 .我国美丽乡村建设水平的时空演变及影响因素研究[J].华东经济管理,2020.34(1):1-8. [7] 吴清,冯嘉晓等 . 中国美丽乡村空间分异及其影响因素研究[J].地域研究与开发,2020.39(3):19-24.

[8] 刘继志 .天津市美丽乡村建设模式及效益评价体系构建[J].中国农业资源与区划,2019.40(10):256-261.

[9] 姚树荣,龙婷玉 .农户福利视角下的美丽乡村建设模式比较研究[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2019 (1):170-180.

[10] 王昌森,张震等 . 乡村振兴战略下美丽乡村建设与乡村旅游发展的耦合研究[J].统计与决策,2019.35(13): 97-101.

[11] 杨园争 . 乡村振兴视角下美丽乡村建设的困境与突围——以 H 省为例[J].西北师大学报(社会科学版),2019. 56(3):137-144.

[12] 陈英华,杨学成 .农村产业融合与美丽乡村建设的耦合机制研究[J].中州学刊,2017(8):35-39. [13] 尹夏璐 .美丽乡村建设与基层党建如何相互促进[J].人民论坛,2017(11):104-105.

[14] 巨英英,程励 .革命老区美丽乡村建设满意度的影响机制研究——基于山西省左权县的实证分析[J].西北师 范大学学报(自然科学版),2021.57(5):96-103.

[15] 张野,赵新生 .美丽乡村建设对乡村旅游转型升级的作用力研究[J].农业经济,2018(9):44-46.

[16] 杨威威,徐选国 .嵌入生活的项目制:党建引领基层社会治理的制度基础——基于海市塘村“美丽乡村 ”建设 经验的个案研究[J].河南社会科学,2020.28(4):100-109.

[17] 王春光 . 乡村建设与多元共享利益共同体的建构[J].人民论坛 ·学术前沿,2022(15):48-54.

[18] 张众 . 乡村旅游与乡村振兴战略关联性研究[J].山东社会科学,2020(1):134-138.

[19] 周国忠,姚海琴 . 旅游发展与乡村社会治理现代化——以浙江顾渚等四个典型村为例[J].浙江学刊,2019 (6):133-139.

[20] 叶小青,朱跃波. 乡村振兴背景下旅游社区居民生活质量感知实证研究[J].湖北社会科学,2020(12):58-70.

[21] 黎洁,高岚 . 乡村旅游对农户农林业生产和外出务工影响研究——基于陕西 22 个旅游扶贫村农户调查数据 [J].人文地理,2019.34(4):143-151.

[22] 贾衍菊等 . 乡村旅游地居民政府信任对旅游发展支持度的影响——地方依恋的调节效应[J].中国人口 ·资源 与环境,2021.31(3):171-183.

[23] 李永娇,谢蕊,王艳华 . 乡村旅游扶贫效应的贫困居民感知与需求分析——基于吉林省延边州和龙市的调查 [J].东北农业科学,2020.45(5):126-131.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jingjilunwen/75733.html