SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:本文从供需关系和互动共赢的角度入手,剖析了招生单位林业专业学位研究生的供应状况、实践基地接收研究生的需求状况,分析了实现供需双赢的条件和障碍,调查研究表明,目前大多培养单位的“供”与实践基地的“需”不平衡,突出表现为培养单位研究生数量不足、没有稳定数量的研究生满足实践基地的需求;生源专业不对口,不能满足基地单位的人才需求;应用研究与成果储备不够,不能满足企事业单位的技术需求;高校对校外实践基地建设的重视不够,建设经费投入不足。专业实践基地“需求”问题主要有:实践基地利益与培养单位目标不一致;实践基地条件不能完全满足研究生实践期间生活工作要求;实践基地合作导师数量不足;经费支持不够,研究生实践津贴偏低,学生积极性不高;管理制度执行不够、过程管理缺少。林业专业学位研究生实践基地长效维持应建立互惠双赢机制、有效合作机制、运行保障机制、过程管理与评估机制、过程管理与评估机制。

关键词:林业硕士;专业实践基地;人才培养;供需互动;长效维持机制

本文引用格式:刘苑秋,等.林业专业学位研究生校外实践基地供需平衡与长效维持机制研究[J].教育现代化,2019,6(30):5-9.

全日制硕士专业学位研究生的培养目标是掌握某一专业(或职业)领域坚实的基础理论、宽广的专业知识和具有较强的解决实际问题的能力,培养具有良好职业素养的高层次复合应用型专门人才[1]。专业实践是重要的教学环节,充分的、高质量的专业实践是专业学位教育质量的重要保证[2]。教育部针对该类研究生的实践环节,明确专业学位研究生在学期间必须保证不少于半年的实践教学[1]。2013年,教育部、国家发展改革委、财政部三部委联合下发《关于深化研究生教育改革的意见》文件要求建立以提升职业能力为导向的专业学位研究生培养模式[3]。

为此,各省(市)、各大学都积极开展专业学位研究生基地建设,各研究生培养单位与企事业单位建立了各层次的研究生联合培养基地。但这些校外实践教学基地,一方面由于培养单位与企事业单位的供需不平衡以及校外实践教学基地的运行过程中生产性和教育性之间的矛盾、学校与实践基地利益目标之间的矛盾[4],另一方面由于校外实践基地建设研究尚处于起步阶段,还没有形成一套完整的长效稳定机制,校外实践基地现状不容乐观,基地建设与运行遇到诸多问题,从而影响实践教学效果。因此,如何建设一批长效维持的校外实践基地是当前高校面临的一个重要问题。本文以林业专业实践基地供需现状以及实践基地运行存在的问题为基础,探讨校外专业实践基地长效维持机制。

一林业专业学位研究生实践基地供需现状与问题

专业实践基地是以培养单位有人才培养需求、企业和研究机构等校外实践基地有技术岗位供给的供需双方建立的一种合作平台,只有供需达到平衡才能使双方实现真正意义的双赢和长效。供需平衡体现在:供方(培养单位)有稳定数量和专业对口的研究生,有掌握先进技术的技术人才和可以推广应用的科技成果,能满足实践基地的技术需求。需方(实践基地)能提供良好的生产生活科研条件和提供给研究生实践的技术岗位和任务,需要高校提供技术支持,并通过多途径的合作进一步提升企事业单位的技术水平和社会影响力。但由于多方面的原因,目前专业实践基地的供需并不平衡,直接影响实践基地的长效维持。主要表现为以下方面:

(一)培养单位的“供应”问题

1.培养单位研究生数量不足,没有稳定数量的研究生满足实践基地的需求近年来,我国全日制专业学位研究生招生人数发展迅猛,2009年招收5万人,2010年招收l1万人[5],至2015年,全日制专业学位的招生比例达到了50%,但在导师数量大幅度增加的背景下,每个导师每年指导的研究生名额只有1-2名,一方面,面对近几年导师承担的基础理论、应用基础研究项目比例增加以及发表论文的压力下,许多导师将专业学位研究生留在学校实验室完成基础理论或应用基础研究,不愿意将学生派往校外专业实践基地开展实践锻炼。另一方面,由于学校很多导师既指导学术型研究生又指导专业型,二者培养是统一的,受传统教育思想观念的影响,“重理论、轻实践”“重知识传授、轻能力培养”的现象依然存在,学生是否参与实践学习由导师决定,导致没有稳定数量的研究生满足实践基地的需求。

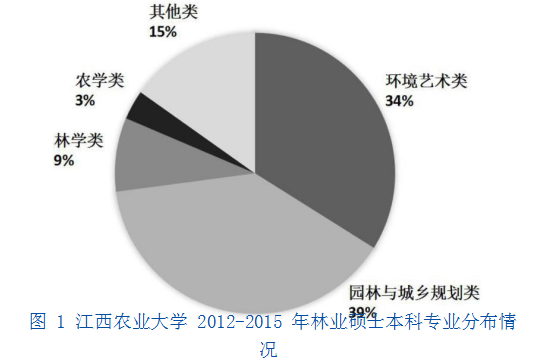

2.生源专业不对口,不能满足合作单位的人才需求20世纪90年代开始,随着市场经济发展,林学本科招生人数严重下滑,导致林科研究生生源不足,大多林科研究生生源为园林、风景园林、城乡规划、环境艺术设计及其它专业。如江西农业大学2013-2015年林业硕士本科专业情况如下图1。环境艺术类、园林与城乡规划类、林学、农学及其它类的生源比例分别为33.9%、39%、8.5%、3.4%、15.2%,超过90%的学生没有林学专业背景和实践基础,他们进入科研院所和林业企事业单位需要较长时间熟悉行业背景和基本实践操作,不能满足合作单位的人才需求。

3.具备“双师”素质的导师少目前对于全日制硕士专业学位研究生的培养,很多高校直接由指导学术型研究生导师担任,部分导师自身的实践教学经历和指导能力无法满足全日制硕士专业学位研究生培养目标的要求[6],特别当前有相当一部分导师是刚取得博士学位不久的青年教师,这些导师往往擅长某一方面的科学研究,但其实践经验和知识结构的完整性还比较欠缺,还因高校教师引进、工作量考核、职称评聘等人事制度和评价制度的制约,高校具备“双师”素质的导师很少,从培养理念、实践训练和职业技能训练角度,真正能够胜任专业学位研究生教育的师资缺乏[7]。

4.应用研究与成果储备不够,不能满足企事业单位的技术需求高校作为科研创新的重要场所,承担着许多重大科研任务和科研课题,在促进科研成果向现实生产力转化、提升我国整体科研水平、推动国民经济发展中扮演着重要角色[5]。但在现有的职称评定和激励机制下,教师和科研工作者往往把精力专注在论文、著作发表的数量和获得的奖励上,而对课题预期成果是否符合市场需求、是否能转化为现实生产力关注不够,导致虽然高校承担着越来越多的科研课题,但满足行业生产需求的研究成果储备相对越来越少,不能满足企事业单位的技术需求。

5.高校对校外实践教学基地建设的重视不够,实践基地建设经费投入不足目前高校的校外实践基地一般都是三种合作模式,即与“高校+企业+项目”“高校+科研院所+课题”以及高校与政府事业单位合作[10],虽然大部分有较长期的合作,但也有些实践基地随项目或课题的完成,实践基地也就不存在了。总体上,高校与合作基地缺乏长远的合作规划,从而也缺乏针对性的作为实践基地建设的专项建设经费,依靠合作单位单方面的投入。

(二)专业实践基地的“需求”问题

作为研究生实践基地的合作单位积极性来自于如何通过产学研合作更好地积聚科技资源和外部人才优势,促进传统产业的改造升级,推动新兴科技产业的可持续发展,看重的是学校的科研力量、科技成果的应用价值以及研究生在企业实习所带来的社会效益[7]。因此,目前专业实践基地的以下需求比较突出:

(1)急需科研与生产一线技术人才:随着我国生态文明建设及林业创新、转型发展,国家及省级自然保护区、省市林业调查规划院、省市研究院所承担的科技项目、课题逐年增加;各林业相关企业也在市场经济激烈竞争下不断创新发展,对科研、生产一线技术人才有较大需求。

(2)需要专业对口的学生且有较稳定的一段实践时间:在科研、生产部门科技人员短缺而短期内限于人事制度不能通过招聘满足人员需求的情况下,专业对口的实习生是解决技术人员短缺的有效途径,而且从工作角度,希望实习学生有半年至一年的稳定时间。

(3)需要政府的政策支持:全日制专业学位研究生实践基地建设是一个政府、学校与企事业单位等各参与方高度耦合的系统工程,政府的积极推动与政策支持是基础,政府、学校、企业三位一体为研究生提供走向职业化的实践平台是核心[7]。但现在更多的是政府出台遴选建设专业学位研究生实践基地的办法和象征性的经费支持,没有实质性的政策支持保障,比如运行经费支持、项目倾斜、税费减免等。

(三)林业专业学位研究生实践基地现状及存在问题

通过调研江西农业大学、福建农林大学、华南农业大学以及浙江农林大学,并对江西农业大学8个校外基地的系统剖析,得出如下结果:

1.林业实践基地类型

目前林业专业学位研究生校外实践基地主要有以下类型四大类型:

(1)科研院所类:主要为中国林科院下属研究所、实验中心、工程中心及各省级林科院、市林科所,省级水土保持研究院(所)。如江西农业大学的研究生实习基地——江西省林科院、江西省水土保持科学研究院、国家林业局桉树研究开发中心、中国林科院亚热带林业实验中心、江西省科学院生物资源研究所等,该类实践基地科研条件、工作生活条件、技术条件等基地条件都较好,实践经费有较好保障,运行状况和运行保障较好。研究生论文结合度较好,研究生实践成效较明显。(2)国有林业生产单位类:主要为国家及省市林木良种基地、国营林场等,如江西农业大学的研究生实习基地——江西省林木良种中心、江西贵溪双圳林场、江西永丰官山林场等,能遴选为实践基地的生产资源条件、生产条件、技术条件也都较好,研究生实践锻炼较好,但研究生成果产出相对较少,实践管理和研究生管理较松散,动态监控不够。(3)林业事业单位类:主要为国家级及省级自然保护区、省市林业调查规划院等,如作为江西农业大学研究生实习基地的江西省林业调查规划研究院、江西省城乡规划设计研究院、江西省航空护林站、江西九连山国家级自然保护区、江西庐山国家级自然保护区、江西武夷山国家级自然保护区、江西官山国家级自然保护区,这些实践基地生产资源条件、生产条件、技术条件较好,但工作内容比较杂,实践内容多为事务性工作内容,学生论文的结合度不够,实践管理和研究生管理较松散,动态监控不够。(4)私营企业类:主要为林业综合开发公司、林业咨询公司、林产化工企业、园林公司、生态水保相关公司,如江西农业大学开展研究生实践的江西思派思香料化工有限公司、九江百惠农业综合发展有限公司、江西春源绿色食品有限公司、江西云河实业有限公司、御润坊(宜春)富硒山茶油脂股份有限公司、江西金乔园林有限公司等,这些企业生产资源条件、生产条件较好,学生住宿条件能得到较好解决,但限于企业规模和地理位置,学生需要的娱乐、信息等其它生活条件较差,工作内容比较单一,经费支持较好,与培养单位的合作较好,但技术条件较差,缺乏技术人员特别是高职称技术人员,实践管理和研究生管理较松散,动态监控不够,研究生成果产出相对较少。

2.林业专业学位研究生实践基地存在的问题

(1)校外实践基地利益与培养单位目标不一致部分实践基地类型如私营企业、国有林业生产单位主要是从事林业经营活动的实体,而高等农林院校大学生的实践教学活动以教学为目标大多不能为企业带来直接的经济效益,并且,高等农林院校利用共建单位的场地、设备、人力等资源完成校外实践教学活动,又增加了共建单位的工作量[11],甚至会影响共建单位正常的生产秩序。

(2)实践基地条件不能完全满足研究生实践期间生活工作要求能被选择作为校外实践基地的企事业单位大多都有较好的生产资源条件和生产条件,但生活工作条件方面,虽能提供基本的吃住条件,但对青年学生比较看重的运动、娱乐和网络信息条件有一定的差距,不能满足研究生长期实践期间的生活要求,学生生活比较单调,不能安心在校外实践基地开展长期实践。

(3)校外实践基地合作导师数量不足专业学位研究生教育的核心任务就在于培养具有创新意识、创新能力和社会实践能力的应用型、复合式高层次工程技术和工程管理人才,在全日制专业学位研究生教育培养过程中实施双导师制是其培养质量的重要保证[5]。聘任企业中业务水平高、责任心强的具有高级职称的工程技术人员担任校外导师,有利于培养研究生的实践能力、综合能力和素质。但目前普遍存在校外实践基地合作导师数量不足的现状。

(4)经费支持不够,研究生实践津贴偏低,学生积极性不高研究生在基地实践有两种形式,一种是顶岗实习,一般要求半年以上时间,实习单位发放的津贴是每月1000-1500元不等;另一种是在实践基地开展导师与基地的合作课题研究,实践内容是按项目进展分散进行的,时间不连续,实践基地一般不发放津贴,有导师发放助研津贴或出差补助,总体上研究生实践的津贴偏低。

(5)管理制度执行不够为推动专业学位研究生实践基地建设,保障专业学位研究生培养质,培养单位与实践基地也签订了合作协议,各高校都制定了一系列的实践基地管理与运行的管理制度、规程,内容涉及师资队伍方面、培养过程方面、专业实践方面、社会服务方面、基础保障方面,但事实上大多管理办法、协议流于形式,执行不够,导致管理不力。

(6)过程管理缺失研究生实践是一个动态的过程,是高校与实践基地密切配合、学生与校内校外导师互动以及实践前、中、后期环环相扣的有序教学活动,在这种特殊的教学过程中需要制定科学合理培养计划、实践安排、岗前培训、中期督促检查评估和实践期满的评价考核,但目前大多学生到实践基地后由实践基地导师或技术人员安排其工作内容,缺乏与校内导师的沟通,几乎没有规范的中期检查评估,实习结束评价多为有关思想品德方面的评价,缺乏对专业实践能力的系统考核和评价,有些实习单位甚至没有任何书面评价,表现出实践过程管理缺失,实践过程的随意性较大。

二 林业专业学位研究生实践基地长效维持机制

提高实践教学质量要依靠实践教学基地,更依赖于实践教学基地的建设水平及运行状况,作为专业学位研究生培养的主体——高等学校与合作体——实践基地有不同动机和目标,如何发挥各自的资源优势、协调两方关系,建立互惠双赢、有效合作、运行保障和评估机制是研究生实践基地长效维持的根本。

(一)互惠双赢机制

实践基地和高校能否进行实际有效合作的前提条件是双方合作共赢,在社会主义市场经济体制下,企业有其应负的社会责任,但是企业作为市场的主体,要自负盈亏[12],面临很大的压力和困难,企业追求的是效益与利润[10];培养单位追求的是教学质量和育人水平,学校办学的动机和目标同企业行为的动机和目标难以达成一致。因此,在校外实践基地建设过程中要始终树立互惠互利的理念[12],兼顾利益需求、实现校企互惠共赢、满足学生实现学术性与职业性的有机统一[7]。培养单位要通过健全的动力机制和途径为合作单位提供人才、技术资源,在实践基地的人才培养、课程进修、咨询服务、科技项目合作等方面优先给予考虑,以最大限度地发挥校外实践教学基地的积极性,推动科研合作和协同创新,实现校企资源共享,优势互补。

(二)有效合作机制

建立有效的合作机制是研究生实践基地长效维持的保障。首先,共建平台和项目合作是有效合作的基础,如江西省林科院,是“江西省研究生教育创新基地”“江西省行业企业与高校研究生联合培养基地”“江西农业大学研究生教育创新基地暨专业学位研究生实践基地”,被列为全国林业专业学位研究生教指委的基地建设典型案例。该实践基地与江西农业大学共建了国家林业局樟树工程技术研究中心和江西省樟树工程技术研究中心;也是江西农业大学牵头的江西省特色林木资源培育与利用2011协同中心的核心成员之一。双方长期以来共同承担了一系列的课题,取得一批合作成果,联合设立了江西省“赣竹杯”学术交流年会制度,共同承办江西农业大学林学院“研究生梅岭论坛”,全方位的有效的合作,促进双方学术交流、科研合作和人才培养,使研究生实践基地得以长期稳定维持。其次,充分发挥校外导师的作用也是有效合作的重要方面。邀请实践基地校外导师、技术人员专家参与专业学位研究生培养方案的修订,对所聘校外导师进行研究生教育培养工作的培训,定期邀请参与教学研讨、学术交流、主讲报告等。

(三)运行保障机制

实践基地运行需要有组织机构、管理制度、经费支持以及动态监控来保障,在组织机构和管理方面需要有专门的研究生实践管理制度、校外导师的管理与评估以及企事业单位综合管理为基本的管理保障,在运行过程中必须有相应的经费支持为资金保障,包括来自上级部门的经费支持、培养单位和基地单位的经费投入。通过实践过程管理实现动态监控,保障实践活动的有效运行。

(四)过程管理与评估机制

研究生到校外实践基地开展实践活动,脱离了校园环境与学校的直接管理,与导师的交流也相应减少,因此对研究生实践过程的管理考核显得至关重要[13]。如南京农业大学就专门制定了《全日制专业学位研究生实践环节记录表》,制定了科学严谨的实践教学考核方法,引入督导机制。建立科学的管理和监控体系,提供培养过程的保障[13],首先,学校专业学位教育指导委员会和林业硕士教育工作指导小组、研究生处、学院、林业硕士学位授权点、学校研究生教学督导组共同组成管理和监控体系,其次,要构建科学的实践评估评价指标体系,做到实践开始之前有双方导师共同制定的培养方案和岗前培训,中期有实践记录和检查,实践结束后有综合评估,建立全培养过程的管理与评估机制。

(五)建立多级、多方联动机制

全日制专业学位研究生实践基地建设是一个政府、学校与企业等各参与方高度耦合的系统工程,政府的积极推动与政策支持是基础,校企双方整合资源协同创新是关键[7],政府、学校、企事业单位如何三位一体地为研究生提供走向职业化的实践平台是核心,政府层面要通过出台相关政策,调动企业的积极性,如给承担基地建设的企业减少或免除税收,为企业科技成果转化提供相关政策扶持等[13];学校层面要充分利用高校人才、科技、平台资源为企事业单位提供技术支持、决策咨询、成果转化、技术人才培养等技术服务,提升企事业单位技术水平、经济发展和社会影响力;企事业单位层面要利用其生产资源条件、生产条件(场地)为高校人才培养提供服务,形成政府、行业基地、学校的联动,更好地利用各类基地资源,实现优势互补,促进林业硕士能力的提升。

三 结语

专业学位研究生是以职业需求为导向,以实践能力培养为重点,以产学结合为途径,建立与经济社会发展相适应、具有中国特色的专业学位研究生培养模式,也是我国学位制度改革和发展的整体趋势[14]。与学术型学位注重培养学生的学术科研水平不同,其实践能力的培养是衡量专业硕士培养质量的重要指标之一。专业实践基地建设是以培养单位有人才培养需求[15]、企事业单位和研究机构等校外实践基地有技术岗位供给的供需双方建立的一种合作平台,只有供需达到平衡才能使双方实现真正意义的双赢和长效。林业硕士专业实践基地的供需矛盾主要表现为培养单位研究生数量不足,没有稳定数量的研究生满足实践基地的需求;生源专业不对口,不能满足合作单位的人才需求;具备“双师”素质的导师少;应用研究与成果储备不够,不能满足企事业单位的技术需求。实践基地的主要需求为科研与生产一线技术人才、专业对口的学生且有较稳定的一段实践时间、政府的政策支持。林业专业学位研究生实践基地存在的问题主要表现为:实践基地利益与培养单位目标不一致、实践基地条件不能完全满足研究生实践期间生活工作要求、实践基地合作导师数量不足、管理制度执行不够、过程管理缺失。互惠双赢机制、有效合作机制、运行保障机制、过程管理与评估机制以及建立多级、多方联动机制是专业实践基地长效维持的机制。

参考文献

[1]教育部.关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见[Z].教研[2009]1号,2009-3-19.

[2]梁丽萍,段荣娟.我国专业学位研究生教育现状与思考[J].山西高等学校社会科学学报,2015(5):88-92.

[3]教育部,财政部,发改委.深化研究生教育改革的意见[Z].教研[2013]1号,2013-3-29.

[4]孙锦,郭世荣,束胜等.构建农业高校校外实践教学基地运行机制的探索[J].教育教学论坛2016(3):100-103.

[5]林雪美,李斌.基于产学研结合的全日制专业学位研究生创新实践能力培养的研究与实践[J].工业和信息化教育,2014(1):79-82.

[6]郑文轩,杨瑛,孟婷婷等.全日制硕士专业学位研究生实践基地建设的研究与思考[J].教育教学论坛,2015(47):176-177.

[7]李献斌,刘晓光.全日制专业学位研究生实践基地建设研究[J].中国农业教育2012(3):22-25.

[8]林素仙.高校科技成果转化存在的问题与对策[J].中国高校科技,2015(9):78-79.

[9]曾冬梅,薛文.专业学位研究生联合培养基地运作模式研究——以广西大学为例[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2015,37(5):110-114.

[10]杨艳秋,李伟凯.地方高校实习基地建设机制与实践教学模式创新研究[J].黑龙江高教研究,2012,219(7):157-160.

[11]李慧.对构建高职院校校外实习就业基地的思考[J].职教论坛,2010(17):6-8.

[12]吴建波,陈娅.大学校外实践基地长效稳定机制探索[J].黑河学刊,2014,(5):115-116.

[13]林桂娟,於朝梅,王恬.专业学位研究生实践基地建设模式研究[J].中国农业教育,2012(1):50-53.

[14]范芳娟,程捍卫,张军厂.专业学位研究生实践环节有效途径探析[J].科技资讯,2016(18):120-121.

[15]刘苑秋,郭圣茂,杜天真等.林学专业实践教学体系建设研究--以江西农业大学为例[J].中国林业教育2010,28(2):4-8.

[16]伏军,贺婧雯,李光明,等.校企合作人才培养双导师机制研究[J].教育现代化,2018,5(47):10-11.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/9842.html