摘要:为了对大学生的整体就业能力进行综合评价,文章从设定大学生就业能力评价指标、运用AHP-模糊综合评价法建立大学生就业能力评价判断矩阵并确定指标权重、运用AHP-模糊综合评价法对大学生就业能力进行评价三个方面构建了基于AHP-模糊综合评价法的大学生就业能力评价模型,综合评价结果发现,总体来看,目前大学生就业能力还是可以的,但仍然有些不尽如人意,且有部分大学生就业能力较差,基于此,从高校和大学生两个角度提出建议。

关键词:大学生就业能力,AHP-模糊综合评价法,评价模型构建

当前,大学生数量逐年攀升,在求职时往往面临着激烈的竞争,部分大学生难以找到工作,由此引发了大学生就业难的问题。同时,各行各业在招聘过程中,对于人才的需求不尽相同,但可以确定的是,目前的劳动力市场对大学生的就业能力提出了越来越高的要求,导致就业形势变得更加严峻。要想从根本上解决上述问题,就必须提高大学生就业能力,促使其尽快适应职场环境,完成从学生到职场人士的身份转换,进而缓解就业压力,并满足市场需求。要提高大学生就业能力,对其就业能力进行科学合理的评价是基础和前提。通过评价,不仅可以帮助大学生了解自身就业能力,对自己有一个明确的定位,以此树立就业自信,提高就业质量,还可以帮助高校调整人才培养模式,完善相关人才培养环节,最终帮助高校提高自身办学水平和办学质里。

AHP-模糊综合评价法将层次分析法和模糊评价法进行了有机融合。一方面,该方法通过运用层次分析法,可以将大学生就业能力这一复杂问题层次化,评价者仅需明确不同层级评价指标的相对重要性,就可以构建出判断矩阵,得出各评价指标的权重值,并进行层次排序;另一方面,该方法运用了模糊数学的原理,可以将大学生就业能力这一模糊性问题进行模糊运算,其综合考虑了各种评价结果,避免了评价的主观性,并按照最大隶属度原则对评价结果进行定量化处理,既科学又高效,同时很好地运用了定性定量相结合的方法,最终可以得到大学生就业能力评价结果。因此,本文基于AHP-模糊综合评价法,对大学生就业能力评价模型进行了构建。

一、相关背景

从20世纪50年代至今,有关就业能力的研究一直是人力资源管理相关部门、高校教育人员等的研究热点,但直至今日,对于就业能力的界定尚未有统一的观点。就业能力这一概念最早由英国经济学家贝弗里奇于20世纪初提出,他认为就业力即“可雇用性”,是指个体获得和保持工作的能力。到了20世纪80年代,就业能力的概念开始加入人员态度、技能和知识等综合元素,并作为衡量员工工作好坏的重要评判因素。20世纪90年代,美国培训与发展协会(ASTD)在总结之前一系列研究的基础上,提出就业能力包含5个类别、16项技能,并构建了详细的就业能力指标体系。麦奎德认为,就业能力是个体一系列技能、理解力和特质的组合,是所有影响求职者获得或保持工作的因素集合。德里克·博克认为世界越来越小,变化越来越大,大学应在全方位、多目标的教育基础上,让学生为关系未来前途的就业做好充分的准备。在知识经济和大环境瞬息万变的年代,今天的热门行业也可能成为未来的夕阳产业,对此,高校永远无法未卜先知。当前,让学生提前做准备,向他们传授就业能力已成为各国高等教育改革的驱动力。但是,学习态度和学习方法是学生身处职场与终身学习的基本能力,对这两方面进行培养是高等教育不变的基本原则。知识经济所需的人才,需要做到视野开阔、擅于主动学习,且具备反思批判的能力。因此,高校的就业能力教育主要致力于培养适应能力强,同时具备创新精神和领导素质的人才u。

在国内,郑晓明首次提出了就业能力这一概念,并将其界定为大学生在校期间通过专业知识的学习、综合能力和素质的提高而取得的,能够成功就业、理想就业、满足社会需求、实现自身价值的本领。此后,国内有关就业能力的研究逐渐增多,众多学者分别从不同的角度给就业能力下了定义。林凯[6]认为大学生就业能力是指通过在校期间认真刻苦学习,毕业后能够获得工作机会,并在所从事职业的相应岗位上维持工作正常开展,同时能获得职业方面进一步发展的综合能力。万云仙等[7]认为大学生就业能力主要指经过系统的知识学习和综合素质的提升而获得的,能够满足社会需求,在社会生活中实现自身价值的能力。涂佳佳[8]认为大学生就业能力主要包括就业素质和职业能力,具体由专业知识结构、就业心理品质结构和准职业形象三个部分构成。杨卿等[9]则认为大学生就业能力包括自信乐观的态度、健康的心理素质、终身学习的能力、良好的社会交往能力、丰富的专业知识和较强的专业技术能力。本文综合以往研究结果和相关基础理论,将大学生就业能力定义为“大学生拥有的能够让自己在求职时获得就业机会、就业岗位的一系列个人知识、能力、素质等的集合”。

高校大学生对新事物、新观点的接受速度快,具有很强的可塑性,故大学期间是对其进行就业能力培养的绝佳时期。但是高校毕业生的初次就业率非常低,主要是受就业能力及综合素质较低的影响。面对激烈的就业竞争环境,为了提升高校毕业生的就业成功率,非常有必要对大学生就业能力进行科学的评价。基于此,构建一个合理有效的大学生就业能力评价模型,对于评价大学生就业能力具有重要的意义。

二、基于AHP-模糊综合评价法的大学生就业能力评价模型构建

(一)设定大学生就业能力评价指标

到目前为止,尚没有大学生就业能力评价指标体系能够完整全面地囊括各种评价主体、精准刻画就业能力。本文认为造成这种现象的主要原因有两点:一是众多国内外学者对就业能力研究的侧重点不同,且评判对象的差异性较大;二是就业能力这一概念本身就具有模糊、不确定性的特点。

目前,国内外学者对就业能力评价指标的构成持不同观点,具体如下。从国外来看,美国著名心理学家麦克利兰提出了一个著名的“冰山模型”,被认为是大学生就业能力的基础理论。该模型将一个人的素质划分为“冰山以上部分”(基本知识、基本技能)和“冰山以下部分”(社会角色、自我形象、特质、动机)。有英国学者认为核心的就业能力包括有利于就业的态度和个人特质、自我营销与职业生涯管理能力、积极主动学习的能力并能对所学内容进行不断的反思。从国内来看,不同学者对就业能力评价指标的选择主要是从不同的维度进行区分的,如薛磊[10]构建了包括职场基础能力、专业技能、个人特质、求职技巧在内的就业水平评价指标体系。陈策[11]认为就业能力指标体系包含7个方面:就业认知、基本能力、专业知识技能、沟通技能、问题意识、个人品质、团队效果。雷礼等[12]则认为就业能力评价体系由职场基础能力、专业能力、道德品质、求职技巧4个一级指标和16个二级指标组成。

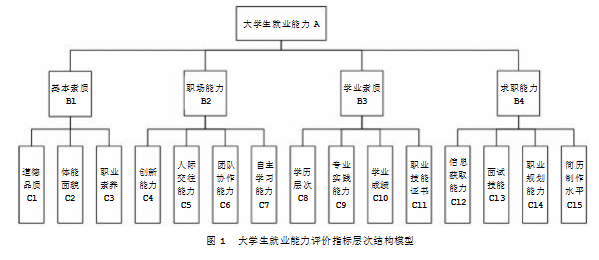

从以上观点可以看出,不同学者对就业能力评价指标的构成有不同的看法,且侧重角度也有所不同。本文在深入认识就业能力内涵的基础上,基于评价指标选取的科学性、客观性和系统性原则,采用基本素质、职场能力、学业素质和求职能力4个一级指标和道德品质、体能面貌、职业素养、创新能力等15个二级指标组成就业能力评价指标体系,并建立评价指标层次结构模型,如图1所示。

(二)运用AHP-模糊综合评价法建立大学生就业能力评价判断矩阵并确定指标权重

1.建立判断矩阵并计算权重,进行层次单排序。为保证就业能力评价指标的科学性和合理性,使评价结果更接近事实,本文对不同层次高校不同专业背景的学生进行了广泛的调查,咨询了多位行业内权威且经验丰富的就业指导专家,并对调查结果进行回收、归纳、整理和分析,得出了评价指标的相对重要性,即B1、B2、B3、B4相对于A,C1、C2、C3相对于B1,C4、C5、C6、C7相对于B2,C8、C9、C10、C11相对于B3,C12、C13、C14、C15相对于B4的判断矩阵。然后采用了层次分析法这一较为理想的指标权重计算方法,确定了B层4个指标、C层15个指标的权重系数,计算出各矩阵的最大特征值姿max和一致性指数

为判断矩阵的阶数)。之后如表1所示,通过平均随机一致性指标RI修正得出一致性比率CR=CI/RI=

结果表明,各矩阵的CR值均小于0.1,因此认为各矩阵的一致性可以接受,通过了一致性检验,具体如表2、表3、表4、表5、表6所示。

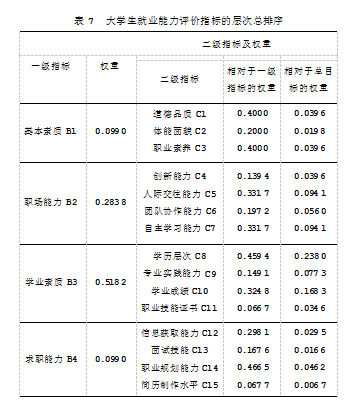

2.计算指标层C相对于总目标的权重,进行层次总排序。根据层次单排序的结果,可以计算出C1—C15各二级指标相对于总目标的权重,形成层次总排序,具体结果如表7所示。

(三)运用AHP-模糊综合评价法对大学生就业能力进行评价

AHP-模糊综合评价法可以定量计算出大学生就业能力评价指标体系中各个指标的相对重要程度,但是不能定量地计算大学生总体就业能力水平,因此接下来可采用模糊综合评价方法计算大学生总体就业能力水平。

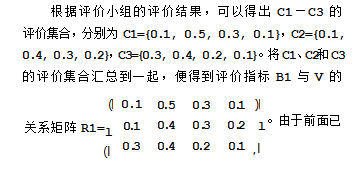

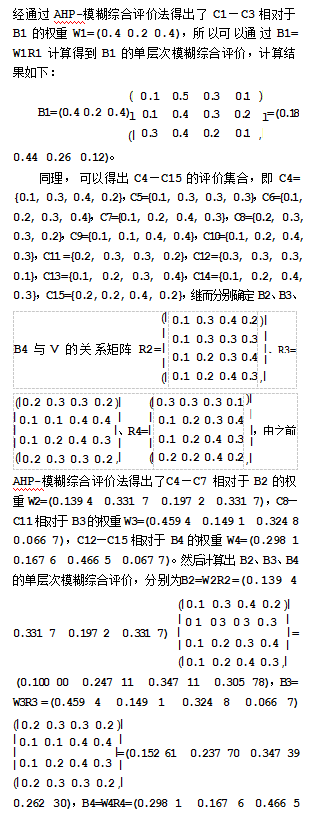

1.单层次模糊综合评价。为保证数据的真实性和可靠性,成立由教师、用人单位等相关人员组成的评价小组,并根据各指标的具体评价要求,给定评价集V={很好、较好、一般、较差},继而确定评价指标B1与V的关系矩阵,并计算出B1的单层次模糊综合评价。

根据计算结果,可以看出大约有14.18%的大学生就业能力很好,25.96%的大学生就业能力较好,33.93%的大学生就业能力一般,25.93%的大学生就业能力较差。从总体上来看,目前大学生就业能力还是可以的,但还有大约1/4的大学生就业能力较差,且有大约1/3的大学生就业能力很一般,因此应当采取措施让就业能力较差和一般的大学生提高其就业能力,这样大学生的整体就业能力才能得到提高。

根据上述综合评价结果,笔者发现大学生的整体就业能力还是不尽如人意,且有相当一部分大学生就业能力较差。鉴于此,本文从高校和大学生两个角度提出建议,以期提高大学生的就业能力。从高校层面来讲,首先,要以培养就业市场所需人才为导向,以培养综合素质型人才为目标,同时结合办学特色与优势,突出人才差异化,制定合理的人才培养方案,进而构建相应的课程体系,即不仅要注重学科知识与专业技能的培养,还要加强实践应用能力与求职技能的塑造。其次,要提升师资水平,通过校内挖掘和校外引进,组建精干的就业指导教师队伍。再次,要健全校企联合培养机制,打造高质量实习实训基地,加强实习管理,完善实习机制。最后,要通过举办职业规划大赛等,引导大学生树立正确的就业观,增强其职业规划意识和本领,提升其求职技能。从大学生层面来讲,首先,要树立科学的就业观念,充分认识就业市场与就业环境,了解不同就业单位的特点,进而结合自身情况择业。其次,要认真学习专业知识,提高学业成绩,注重打磨自己的专业技能,有选择地参加一些职业技能考试,增加求职筹码。再次,要积极参加各种比赛与文化社团活动,增强自身的人际交往能力、团队协作能力、创新能力等,提升个人的综合素质。最后,要充分利用校内外资源,及时了解就业信息,进行职业规划,提升简历制作水平,进行面试模拟训练,提高求职能力,最终提高就业成功率。

三、结语

本文通过AHP-模糊综合评价法构建了大学生就业能力评价模型,对大学生的整体就业能力进行了综合评价,充分利用了层次分析法在确定评价指标权重时的客观性优点,又利用了模糊综合评价法对大学生整体就业能力进行定量评价的优点,可以让评价更具科学性、合理性。同时,根据评价结果提出了提升大学生整体就业能力的建议,以期能够改善目前大学生就业能力偏弱的不良局面。

参考文献:

[1]马云波.新升本科院校司法考试教学模式研究:以就业能力和社会实践能力为视角[J].教书育人(高教论坛),2015(6):94-95.

[2]梁栩凌,王璐,李响.大学生就业能力评价体系研究:以北京信息科技大学HR专业为例[J].北京电子科技学院学报,2016(3):89-96.

[3]刘春玲,王晓蕾,姜小军.大学生就业能力评价指标体系研究[J].中国电力教育,2017(4):69-74.

[4]刘颖.高校学生社团涉入与职场就业能力的研究[J].内蒙古财经大学学报,2019(5):106-109.

[5]郑晓明.“就业能力”论[J].中国青年政治学院学报,2002(3):91-92.

[6]林凯.大学生就业能力提升路径[J].西部素质教育,2023,9(19):90-93.

[7]万云仙,金方婷,宋晓丹.供给侧改革下大学生就业能力现状与提升对策研究[J].中外企业文化,2023(4):208-210.

[8]涂佳佳.高校大学生就业能力构成及提升策略[J].现代职业教育,2019(5):154-155.

[9]杨卿,梁建秀,陈平水.基于就业能力概念的演变与大学生就业能力的实践途径[J].就业与保障,2022(3):106-108.

[10]薛磊.物流管理专业的大学生就业能力评价指标体系构建研究[J].中国储运,2023(5):56.

[11]陈策.专业课教学提升大学生就业能力的路径研究[J].产业与科技论坛,2023(9):183-184.

[12]雷礼,陈思杭,丁佳俊.大学生就业能力评价指标体系构建研究[J].商展经济,2022(4):106-109.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/81634.html

为判断矩阵的阶数)。之后如表1所示,通过平均随机一致性指标RI修正得出一致性比率CR=CI/RI=

为判断矩阵的阶数)。之后如表1所示,通过平均随机一致性指标RI修正得出一致性比率CR=CI/RI= 结果表明,各矩阵的CR值均小于0.1,因此认为各矩阵的一致性可以接受,通过了一致性检验,具体如表2、表3、表4、表5、表6所示。

结果表明,各矩阵的CR值均小于0.1,因此认为各矩阵的一致性可以接受,通过了一致性检验,具体如表2、表3、表4、表5、表6所示。