【摘要】分析传统的初中英语阅读教学存在的问题,以及信息技术与初中英语阅读教学深度融合的优势。以外研版初中《英语》八年级(上)Module 6 Unit 2 The WWF is working hard to save them all为例,探究信息技术与初中英语阅读教学深度融合的路径,即储备知识,课前试学;提高效率,课中互动;迁移创新,课后巩固。

【关键词】信息技术,初中英语,阅读教学,融合教学

引言

《义务教育英语课程标准(2022年版)》强调,要推进信息技术与英语教学的深度融合。充分发挥现代信息技术对英语课程教与学的支持与服务功能,鼓励教师合理利用、创新使用数字技术和在线教学平台,开展线上线下融合教学,为满足学生个性化学习需要提供支撑,促进义务教育均衡发展(教育部2022)。目前,信息技术在初中英语阅读教学中的应用已经得到广泛关注。在教学中运用信息技术可以有效地整合教材资源,开阔学生的视野。然而,在信息技术与初中英语阅读课堂的有效融合路径方面仍存在一些问题和待解决的工作。如何将两者有效融合在一起,培养学生的英语阅读兴趣和信心,提升其学习能力和学习效率,提供更合理、及时的评价呢?下面结合实例,研究运用信息技术提高初中英语阅读教学效率的新思路和方法。

一、传统的初中英语阅读教学存在的问题

(一)语境关联性不强

建构主义认为,学习不是教师向学生传递知识的过程,而是学生自己构建知识的过程。这意味着学习具有主动构建性、社会互动性和情境性。主动构建性即学生愿意主动学习新知;社会互动性即各成员在学习过程中互动交流、共同探索和分享学习资源;情境性即学习要与情境化的应用活动结合起来。在传统的英语阅读教学中,教师很少对阅读文本进行加工处理,导致文本与学生的经历和阅历缺乏连接,语境关联性不够强,影响其对文本的深入理解和迁移应用。

(二)精准化教学缺失

传统的英语课堂缺乏信息技术的加持,对学生的个体差异把握不准,很多教师根据个人教学经验对学生的学习行为进行判断和制订教学决策,未找到“教学盲区”,容易出现“一人感冒,全班吃药”的情况。学生缺乏各自有效的阅读策略,难以理解和掌握文本信息。

(三)元认知策略不足

元认知策略指学生对自己的学习过程进行认知和监控的能力。在传统的英语阅读课堂中,学生缺乏目标性、计划性和组织性,难以实现自我监控、自我评估、自我调整(李新2019)。

(四)教学评方式单一

有些学校将考试成绩作为课堂效果评价的唯一标准,导致教师将句型、词汇和语法的讲授放在首位,忽略了对学生灵活运用知识能力和积极情感态度的培养。这样的评价方式忽视了对学生的形成性评价,缺乏有效的过程性评价,容易错失很多鼓励他们成长的瞬间,从而影响其学习兴趣和学习能力的提升。

二、信息技术与初中英语阅读教学深度融合的优势

(一)信息技术为英语阅读教学提供更丰富的资源和材料

网络教学资源具有多样性和层次感。使用电子课本、多媒体课件、网络资源等可以使学生接触形式多样、内容丰富的阅读材料,通过网络可以获取最新的英语阅读资料、文章和报刊等。

(二)信息技术可提高英语阅读教学的交互性和趣味性

通过使用电子白板、学习平台和教育软件,教师可以设计各类互动性强的教学活动,鼓励学生积极参与,提高他们的学习动力。比如,学生可以通过网络平台交流和合作,相互解答疑惑,共同探讨阅读问题。合作学习的方式不仅可以提高学生的英语阅读能力,还可以培养他们的团队精神和合作意识。

(三)信息技术赋予英语阅读教学个性化的智能学习体验

通过智能化学习平台和个性化推荐系统,学生可以根据自己的英语阅读水平和兴趣选择适合的学习内容和学习方式。个性化的定制学习模式可以更好地满足学生的学习需求,激发他们的学习兴趣,提升他们的学习效果(白云燕2020)。

(四)信息技术为英语阅读教学更新科学的评估手段和方法

通过学习平台的在线测评和即时反馈,教师可以及时了解学生在英语阅读方面的掌握情况,并根据评估结果提供针对性的指导。这种形式的评估不仅可以更全面地了解学生的阅读能力,还可以提供科学的数据支持,为其制订个性化学习策略打下基础。

三、信息技术与初中英语阅读教学深度融合的路径和策略

信息技术可以和初中英语阅读教学深度融合。通过丰富的资源与材料、交互性与趣味性的设计、个性化学习的实现及评估手段的创新,信息技术为英语阅读教学提供了更多的可能和机遇。教师和学生应积极探索和应用信息技术,并充分发挥其在初中英语阅读教学中的有效性和可行性。下面,以外研版初中《英语》八年级(上)Module 6 Unit 2 The WWF is working hard to save them all为例,探究信息技术与初中英语阅读教学深度融合的路径。

(一)储备知识,课前试学

在信息技术与英语阅读课堂深度融合的实践中,课前预习主要通过翼课网智能化同步教学平台推送预习内容和视频学习。结合单元整体教学的设计,教师在教学前通过翼课网智能化同步教学平台发布学习任务单、课前讨论题、词汇等,并在课前收集本班学生的学习数据,进行有针对性地教学。课前预习实现了先学后教,使学生在互动的网络环境中归纳旧知,对新知产生学习兴趣和求知欲望,从而提高教与学的效率。

【案例】

根据教学进度,利用“翼课网智能化同步教学平台——同步训练”选择指定教材和要学习的单元,然后选择训练类型,向学生提前推送新课中的单词、短语、重要句子,让其提前跟读、自主学习,然后做词汇练习,从而检查其是否掌握新单词的音、形、义。例如,用单词的适当形式填空,使句子完整、通顺。

1.She was in painting when she was__only a child.

2.We should learn to ___ourselves when we are in danger.

3.As we all know,pandas live in ___China.

4.—Don’t smoke here,look at the___“No Smoking”.

—Sorry,I didn’t see it just now.

5.The ____will set up another nature park for tigers.

在翼课网智能化同步教学平台对学生的跟读情况进行数据记录,对练习答题的准确率进行统计。从翼课网智能化同步教学平台反馈的学生学习数据来看,他们对本课新词的总体掌握较好,平均分是89分,其中protect(76分)、government(79分)、interested(82分)、southwest(83分)几个新词的得分较低,于是,教师及时调整教学内容,加强对以上薄弱单词的训练。

教师让学生课前观看相关教学视频和微课,明确学习目标、教学要求与重点。同时,教师归纳学习内容,引导学生预习,激活其学习背景,调动其学习积极性,发展其思维能力。

【案例】

课前,教师推送关于濒危动物的一些视频,并提出以下问题:

问题1:What animals are in danger?

问题2:Why are they in danger?

问题3:How can we protect these animals in danger?

学生通过提前思考与教学话题相关的问题,在课堂中很快进入课文内容的学习。

(二)提高效率,课中互动

通过课前预习活动了解学生对课文的掌握情况后,教师可以确定教学重难点,设置符合学生认知的情境,布置学习任务,让他们独立或以小组为单位完成任务。教师适时展开个别辅导或集体解释,让学生展示自己的学习成果,完成知识建构和内化,并进行小组评议和教师评价。

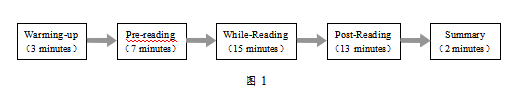

【案例】

本堂课以“保护濒危野生动物”为主线,通过对大熊猫的现状、濒危原因及拯救措施的分析,让学生学会动词不定式的使用,了解WWF的工作,学习课文的写作方式,为最后的写作(制作一幅介绍某种濒危野生动物的海报)提供足够的语言知识输入。教师通过小组合作、提问等方式引导学生学习和理解,并为进一步创新奠定基础。以形成性评价为主,激发学生的学习热情和兴趣。具体流程如图1所示:

1.阅读前(10’)

环节一:课前检测,激活旧知(3’)

问题:Do you know the animals?(你知道这些动物吗?)

【设计说明】通过信息技术查找网络资源,借助动物的声音、图片、视频复习学生认识的动物,引入本单元话题,激活他们的旧知,检测起点,形成学习期待。

环节二:情境导入,激发兴趣(7’)

问题1:Where are seven continents?(3’|七大洲分别在哪里?)

教师活动:用希沃白板展示世界地图拼图,引导学生正确摆放七大洲的位置。

学生活动:认读七大洲的单词,为后面的阅读积累词汇。

【设计说明】通过展示世界地图,更直观地了解七大洲,对动物的居住地进行初步了解。问题2:Where do animals live?(4’)动物们住在哪里?)

教师活动:展示七大洲地图,通过问题“Where does the panda/tiger/lion/elephant live?”引导学生找到动物对应的区域分布。

学生活动:找到动物的分布,并用句式“The tiger lives in...The tiger doesn’tlive in...There is/ are...”回答。

【设计说明]通过问题引导学生运用一般现在时第三人称单数肯定句、否定句进行语言操练,对一般现在时第三人称单数肯定句、否定句的结构有初步了解。

2.阅读中(15’)

环节三:浏览文本,概括主旨(5’)

问题:How many kinds of animals does the passage talk about?(文章谈及了多少种动物?)

教师活动:给出问题,引导学生快速找出答案,并总结答题的技巧:通过标题和图片找出文章主旨。

学生活动:通过希沃白板直接圈出标题和图片,找出文章主旨,总结解题技巧。

【设计说明】通过快速浏览全文,引导学生总结找主旨题的解题技巧:通过标题和图片找出文章主旨。

环节四:扫读文本,理解细节(10’)

问题:Where do animals live?(动物们住在哪里?)What do animals eat?(动物们吃什么?)

教师活动:用希沃白板将动物名称、聚居地和食物三项中的一项以“蒙尘”形式出现,从而激发学生的阅读积极性。

学生活动:扫读文本,快速在文章中寻找与此问题相关的段落、语句,仔细审题,弄懂题干;理解选项,对照原文;反复推敲,确定答案。

【设计说明】分层训练使学习能力较弱的学生通过游戏的方式掌握了动物名称、聚居地、食物等相关信息,使学习能力强的学生在此基础上回答细节阅读问题。

3.阅读后(13’)

环节五:文本分析,搭建框架(8’)

教师活动:引导学生观看课文视频,重读文本,运用思维导图梳理文本结构,尝试借助搭建的框架复述课文。

学生活动:观看课文视频,重读文本,在教师引导下运用思维导图,梳理文本结构,尝试借助搭建的框架复述课文。

【设计说明】利用思维导图凝练要点,搭建写作框架,为写作作铺垫。

环节六:观看网络视频,批判思考(5’)

教师活动:引导学生观看网络上一些关于动物保护的视频,然后思考:“目前动物们面临怎样的处境?我们应该如何保护动物?”

学生活动:观看视频并回答:“目前动物们面临怎样的处境?我们应该如何保护动物?”

【设计说明】通过视频开阔学生的视野,激发其对保护动物措施的多维度思考,使其培养爱护动物的情感,增强保护动物的意识。

4.课堂总结(2’)

(1)通过快速阅读的方法掌握文章大意,理解文章细节。

(2)回答问题,会用完整的句子表达。

(3)思维导图建构文章框架,利用框架写作。

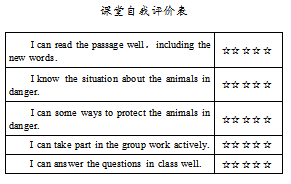

学生通过翼课网智能化同步教学平台对本堂课学习进行自我评价(见下表),以便有针对性地进行课后巩固练习。教师通过翼课网智能化同步教学平台了解学生的掌握情况,在下堂课进行补充。

(三)迁移创新,课后巩固

对于课后巩固,教师一般可以根据翼课网智能化同步教学平台的数据分析了解学情,分层布置作业。作业形式多样,可以是跟读、趣配音、观看微课等。同时,根据翼课网智能化同步教学平台的数据智能组卷,检测学生的课后学习效果;利用批改功能,省时、高效地评价学生的习作;利用网络群文阅读资源,拓展学生的知识面和开阔其视野。以本课为例,翼课网智能化同步教学平台有“学校广播站号召大家给学校英语广播站投稿,讨论如何保护自己身边的小动物”的话题作文。

整理本堂课的“一核三段九环模型”如下页图2所示。本堂课课前、课上、课后的九个环节都与信息技术息息相关,教学效率是传统课堂所不可能达到的。课前,学生利用信息技术自主学习,激活旧知,检测起点,形成学习期待。课上,学生合作探究,使形成性评价得到最大限度的反馈,认知策略和元认知策略得到及时提升。课后,学生总结实践,充分借助思维导图进行自我评价、生生评价、师生评价,使知识建构和迁移应用水到渠成。

结语

信息技术与英语阅读教学的深度融合,既是这个时代的特质,又符合我国教育改革的发展趋势,它改善了英语课堂教学形式,提高了学生的课堂积极性和自主学习能力;及时对教师的教、学生的学提供评价反馈,给英语阅读教学提供了更广阔的天地,也为英语学科核心素养的培养提供了更多助力。

引用文献

白云燕.2020.充分发挥信息技术的作用提升初中英语阅读教学有效性[J].新一代:理论版,(5):201.

教育部.2022.义务教育英语课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社.

李新.2019.基于元认知策略提升高职英语自主学习能力[J].山东青年,(8):252-253.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/81014.html