[摘要]在校长培训中,校长研究能力提升的培养目标逐渐从“教校长做研究”转向为“研究性思维促管理实践改进”,在管理工作的改进研讨中聚焦校长研究性思维的培养,从政策及理念框架的深化和具体管理情境中经验的提炼中,促进校长在双向的改进路径中达成研究逻辑和实践逻辑的融合,进而提升校长专业能力的发展。

[关键词]中小学校长,研究性思维,研究逻辑,实践逻辑

校长的研究能力近年来是校长专业发展中一个颇为含混的议题。“研究型校长”“专家型校长”这些引领性的称号对校长发展目标有极大的吸引力。但在培训实践中,当严谨科学的研究逻辑与学校复杂多元的管理逻辑相碰撞时,“标准的”学术研究却显露出无力感。促进校长从学校问题研究到管理实践改进,再到专业能力提升存在着比我们想象中更为复杂的转变和迁移过程。本研究基于这一现实问题寻找理论依据、构建“基于工作改进的学校管理研究”的培训设计,以促进参训校长研究逻辑和管理逻辑的碰撞与融合,推动校长们专业能力的提升。

一、校长研究性思维培养的理论重构

目前,校长培训研究者对校长研究能力培养的讨论中,主要有两类界定。一类是基于科学研究的基本要求和流程,将校长归为普通的研究者,认为其研究能力主要指向选题、文献检索、研究设计和实施、成果表达与运用等能力;另一类则基于学校管理者的角色,聚焦校长的科研观、科研规划、科研示范引领和科研管理等能力的培养(崔艳丽,2013;胡荣堃,2017)。以上两类界定虽有角色认知上的差异,但都内含了一种共识,即研究是一种专精化、科学化和标准化的过程,校长的研究也应该尽量严谨地运用科学理论和研究方法去解决学校情境中的问题。

但中小学校实践者的研究力求达到这类基于科技理性所要求的“严谨性”时遭遇挑战。无独有偶,校长们在各类科研申报及答辩场合被专家频指“这不是研究”“问题太不聚焦”等所困扰,这些来自学术界居高临下的判断让他们对自己所做的科研的价值产生了质疑和动摇;另外,看似科学严谨的科研设计在中小学校中却难以推进,“开题即结题”的情况广泛存在。

(一)校长研究性思维培养的问题指向

“中小学校的研究应该基于实践中的真问题开展”已经成为共识。近年来,中小学一线最突出的研究需求有两类,一是在教育改革的框架下,政策和理念如何更有效的与教育教学实践相结合,如新一轮课标的落实、学生学科素养的培育、单元整体教学的设计与实施等;二是基于学校教育教学实践进行的经验提炼及创新发展。当我们走进中小学校的“真问题”时,发现呈现在校长面前的更多是新旧交替、杂乱而模糊的情境。他们是在“常常相对不稳定、不确定、独特和冲突的情境中”解决问题。优秀的校长恰恰是模糊情境中的问题处理专家,是具有洞察力、行动力以及良好思维品质的实践专家。那么,正如行动理论创建者之一的舍恩所言,“研究就是实践者所从事的活动,它被实践情境的特征所激发,在现场中进行,而且即时行动研究与实践的交换是即时的,而行动中的反映就是自身的执行”(Donald A.Schon,1982)。这正是舍恩所主张的反映性理性,弥补科技理性下“规范严谨”的研究所不能及的模糊地带。行动理论的这一理念把基于科技理性的学术团体所做的“严谨而专业的科学研究”,与基于实践理性的实践者在情境中的“基于行动”“在行动中”“为了行动”的追求“适切性”的研究区分开来了。这样校长才可能获得在实践情境中的研究自信。

基于以上分析,对校长研究性思维的培养也应从适用情境出发,进行从追求科研的严谨性到适切性的转向。研究性思维帮助校长厘清实践困境,进行有效路径的选择。校长的研究不过度追求科学研究的“模式化”以及对“专业研究”的模仿,而是将朴素的思考与探索以简明的、自我为主体的形式呈现出来,并用一种实践者能相互理解的语言进行描述和交流。

(二)校长研究性思维培养中的主体观照

当我们聚焦校长所处的实践情境及真实的研究需求时,研究性思维的培养中,校长作为“复杂管理情境中的领导者”这一角色得以浮现。关于教师的专业化发展一直有两类不同的谱系,一类认为教师的专业基础由学科内容的专业知识及教育学、心理学的科学性原理和技术做支撑;另一类则认为教师是在复杂性情境中解决复合性问题的专业人员,需要通过不断的反思和熟虑发现问题、分析问题和解决问题。研究者把以上两类教师的形象分别称为“技术熟练型”教师和“反思实践家型”教师(舍恩,1983;佐藤学,1996)。从理论研究的视角上来看,这两类形象的描绘好像构成了对立,但真实情境中两类形象在“好校长”身上恰恰是相互交织和高度融合的。这是我们进行校长角色分析的重要依据。

校长作为“复杂管理情境中的领导者”,针对学校问题研究时,培训者一方面要提供教育研究所需的相关理论知识、科研方法的原理和技术,帮助校长把握超越个别状况的普遍性、原理性规律;另一方面通过研究过程中不断的反思,促使校长运用在长期实践中练就的“教育和管理智慧”将那些习得的原理、知识和技术在复杂的学校情境中进行融会贯通、综合运用,做系统而具体的实践问题研究。

(三)校长研究性思维培养的研究范式

“中小学的教育研究应该以行动研究为主”这个认知伴随着行动研究在国内的推广而得到重视,但中小学一线实践者对这一研究范式的理解则停留在较浅的层面,他们往往被“行为的改进”部分所吸引,但对推动改进的“批判反思、合作、持续探究”这几个支持性条件并没有充分理解和贯彻。因为缺乏对行动研究基本价值理念的深入理解和认同,在研修中,校长常常习惯性地关注在方法的技术层面,比如“如何编制问卷”“如何处理数据”“如何确定行动策略”等问题,很难从其内在实践困境出发进行系统性的思考。同时,学校内也难以形成持久的、相互支撑的研究共同体。

校长研究性思维的培养选择以行动研究为基本的推进范式,引领校长直面学校管理实践中的情境性、模糊性和冲突性,强调关注学校当下最需要重视、最想解决的问题。运用研究工具帮助校长建构辩证的行动研究螺旋:问题陈述与界定问题——拟定可能的行动计划——开展行动——评估成效与回馈,推进对行动研究基本过程的理解和应用。

自此,校长研究性思维培养的情境、角色和方法被重构。校级干部是“复杂管理情境中的领导者”,而不是独立于问题之外的,追求学术产出的“研究者”。校长研究能力提升的培训目标从“学会做研究”变为“研究性思维促进校长管理实践改进”。科研的训练不是为了让校长做出一个“完美的、理想的研究”;而是为了让校长增强对学校场域中各类复杂事件或现象的“洞察力”,寻求解决问题的“适切”行动研究路径。培训课程则应在这一理论重构之下进行校长研究性思维提升的有效学习路径设计。

二、校长研究性思维培养的实施逻辑

如何为更有实效的培训设计寻找系统化的理论和方法支撑?教育培训领域中对“基于问题的学习”“参与式培训”“工作坊”等理念和模式并不陌生,但如何从其理论源头进行梳理和挖掘,更合理的运用它们非常重要。学习科学、成人教育学、中层理论和探究共同体是校长研究性思维培训设计中的主要理论依据和路径。

(一)确立循环迭代式的教学指导

《剑桥学习科学手册》中将学习科学称为“设计科学”,关注于如何运用技术和设计创造有效的学习环境,促进学习者的有效学习。在工作坊和培训工具的设计中,我们都秉持“为学习而设计”的理念,基于校长角色及其管理实践展开多重讨论、提供理论和方法支持,注重培训中的生成性,教学和指导过程遵循“问题—设计—实施—评估—再设计”的循环,反复迭代,直到达成目标。自2015年北京市科研校长培训项目开启,我们运用工作坊进行主题式的培训现场设计。工作坊是成人学习中最有效的现场培训模式之一,现场互动感和学习者的参与感都很强烈。工作坊的设计在于培训现场激发学员的参与感和深度学习,因此围绕主题进行的微讲座、典型案例分析、小组讨论、师生协作、总结分享等环节的合理设计非常重要。

(二)设计指向研究性思维的工具

培训工具的运用对于培训效果的改进已经得到了验证,但培训者如何开发培训工具?培训工具从何而来?这也是达成有效的培训设计密切相关的问题。默顿关于“中层理论”的研究给我们带来启发。中层理论既非日常研究中微观但必要的工作假设(微观层面),也不是用以解释所能观察到的社会行为、社会组织和社会变迁的系统化的统一理论(宏观层面),而是指介于这两者之间的理论。中层理论介于社会系统的一般理论和对细节的详尽描述之间,原则上应用于对经验研究的指导。因此,中层理论实际上正是搭建理论和实践之桥的重要一环,从中层理论出发,开发出适合培训主题的研究过程可视化工具及反思工具,达成校长研究性思维的培养目标。

1.我们运用维果茨基的脚手架理论开发了学校管理工作改进系列研究工具,将研究过程进行了符合校长认知和行动逻辑的拆解,将研究开题、中期汇报及结题报告这些大体量的研究文本拆解为阶段性、引领性的研究工具,将校长从选题到研究设计的思维过程可视化。

2.我们运用布鲁克菲尔德的批判反思型思维的四个透镜做了反思工具的设计,即从校长作为学校领导的自传——“我是谁”、办校实践——“我和我的学校”、来自同行的批判性对话——“学习共同体”和来自理论文献的透镜——“文献资源库”。这些尝试表明适切的中层理论用于做结构性工具设计是好用的。

(三)构建激发式、整合性的对话机制

在英国教师教育中兴起的“探究共同体”是在温格和莱夫“实践共同体”概念上的一个延伸,它的核心功能是在学习者之间建构一个“合作性的探究机制”,融合个人的反省和成员之间深刻的、有意义的互动式的共享话语。“探究共同体”对于干部培训实践最重要的两个启示在于它的“社会性”特点和学员“实践智慧”的相互激发。小组探究共同体活动具体在校长培训实践中的功能如下,一是突破有限的课堂学习时间,进行课上课下、线上线下有意义的沟通和共同探究;二是在学校管理者培训中,弥补“未做过校长”的培训者在学员学习指导中的盲区。这样就达成了学习者课外交流平台合理“制度化”,以及校长们在共同问题上“实践智慧”的互相激荡。

变革实验室由恩格斯托姆于20世纪90年代开发,用于在组织内探索一种新型工作实践模式(魏戈,2023)。介入者(研究者/指导者)不能直接为实践者提出一套完善的、现成的执行方案,而是重在引导学习活动的拓展、激发参与者的思考、分析现有实践中存在的问题,最终形成一种新的思想和新的概念。变革实验室的干预和介入思想被我们用于培训者对校长的指导策略中的大量的追问和对话。

探究共同体和变革实验室方式的引入,尊重校长群体丰富的依赖情境的个人经验,让这些经验有机会被激活并整合到新的学习活动中,并在人际互动和人际关系之中、在真实的问题情境中被激活、被意会和被重构。

三、校长研究性思维培养的行动路径

研究性思维并非单一的技能,而是一系列能够相互促进和强化的技能的结合。具体到校长研究性思维的培养中,呈现为四个要素:第一,校长的系统思考能力,即觉察一些事件和现象背后复杂的关联,避免简单的直线思维;第二,校长重构问题的能力,能透过现象,看到问题解决的关键点,提升决策效能。第三,校长把经验概念化的能力,通过研究把学校经验进行类型化和结构化,促进成果转化能力。第四,校长行动能力提升,问题从工作中来,用研究工具进行分析和改进,再回到工作中去,寻找并实施复杂情境中问题解决的可行的路径,推动学校实现创新发展。具体培养中体现为研究流程再造,聚焦校长的批判性思维和反思性思维的训练。

(一)再造流程:“拆解”并“重装”研究

研究工具单的意图是从真实的管理情境出发分析问题,做更贴近校长工作逻辑的分解,打破“学术研究”的模式化,同时也使研究流程为校长们易掌握可操作,对于培训研究者而言,运用工具单使校长研究过程可视化,更有利于指导的有效性。

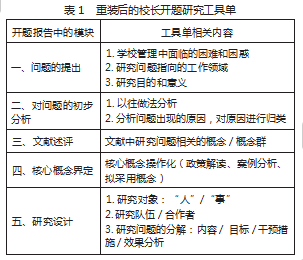

把“选题——开题——结题”的标准研究流程做拆解,我们将以往科研训练中常规的开题报告做了分解,先提供三个研究性工具,从工具一“说出你的困扰”(管理情境描绘)——工具二“研究意向单”(真实问题锁定)——工具三“核心概念界定”(开展理论和实践的对话),这个拆解把“研究选题”的思维推进过程用朴素简明的结构呈现出来。经历了多方位的问题剖析之后,重装为“开题报告”,即整合后的研究设计,如表1所示。当研究进入与管理流程结合的监控环节后,为校长的研究提供理论及方法的工具包,督促数据的收集和即时分析,最后形成以管理实效为核心的研究结论,加上个体认知策略的发展作为结题成果,所有以上过程中的工具在结业时再次重装为“结题报告”。这一套研究性工具,形成了“基于工作改进的学校管理研究”,“拆解和重装”的过程使校长们易掌握可操作,也成为“科学研究”在一线实践者行动中的祛魅过程。

(二)理顺脉络:聚焦批判性思维能力的进阶

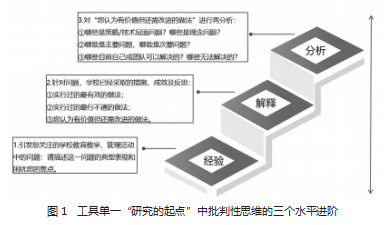

批判性思维的研究者博斯认为critical一词源自于希腊语中的“kritikos”,意为“分辨力”“决断力”或“决策能力”,批判性思维意味着学会如何思考,而非仅仅是思考什么。批判性思维的培养意在客观问题与“研究型管理者”之间建立关联,思维工具推动校长全面有逻辑的反思、构建关于焦点问题的整体思考,思考如何运用理论和方法重新搭建实践逻辑,以及学校工作改进中可行策略的推进。我们在指导校长研究的过程中,以批判性思维的“经验——解释——分析”这三个层次(Boss,2012)为依据进行呈现。经验为第一个水平,包括直接经验或从别处得到的信息和经验。解释是第二个水平,需要弄清楚经验的含义,包括人们对经验的个体化解释,但也有团队和文化的影响。分析为第三层水平,需要我们提高思维能力,批判性地审视自己或别人对经验的解释。三个层次是循环往复不断变化的过程。

比如第一个工具单“研究的起点”帮助校长从模糊的情境中浮现“真问题”,要求校长梳理问题出现的基本情况(要求有数据支撑)、政策和学校发展背景、实践的进程、以往行动的效果分析,最后到问题的焦点,把分析过程清晰地呈现出来,如图1所示。在工具单语言的运用上,我们也力求简明,避免“专业话语”和“理论话语”遮蔽校长们鲜活的管理经验。

(三)搭建桥梁:结构化反思到系统性探究

在校长研究性思维的训练中,反思性思维是一个重点。校长在复杂而信息有限的情况下做出决策是其角色的日常需求。对于教育者决策过程的经典研究发现,决策更多是一种反应而不是反思,依赖的更多是直觉而不是理性,多数情况下是例行公事而不是自觉意识(Iriwin,1987)。但角色特质又要求校长的决策必须是理性的和反思性的,为他/她们下一步的行为提供正当的理由和基础。早在1903年,杜威就提出了反思性思维(reflective thinking),认为逻辑理论和分析是对我们时刻进行反思的一个概括。并且提出,只有当人面临着一个他(她)需要解决的真问题时,并且寻求以一种理性的方式去解决那个问题的时候,逻辑性和分析性的反思才会发生。理性反思开始后,进一步的探究(研究)也就随之开始了。我们用反思性活动搭建“直觉的反应”—“理性的反思”—“系统的探究”的研究连续统,帮助校长理解这一过程。具体的培训中,注重校长成长自叙(入学前的职业简历)、校情分析(目前最关注的教育管理焦点)及日常事务(“我的一天”“昨日重要事务排序”“何为一堂好课”)的反思,作为“校长角色特质”和行为特征的认知入口。开发简明的结构性反思工具,开启逻辑性和分析性的反思性思维的训练,如表2所示案例。

总之,在对校长研究思维的训练中,我们践行培训“必须是真正使服务对象能够方便掌握的,而不只是在思考和逻辑上站得住脚”(威金斯,麦克泰格,2005)。强调校长应以研究性的思维了解和推动学校发展,运用行动研究路径搭建研究与管理实践之间的桥梁,在研究中提升校长领导生涯中的专业性。

参考文献:

[1]唐纳德.A.舍恩.反映的实践者——专业工作者如何在行动中思考[M].夏林清,译.北京:北京师范大学出版社,2018.

[2]佐藤学.教育方法学[M].王莉莉,译.北京:教育科学出版社,2016.

[3]石艳.教师教育自我研究中的“探究共同体”[J].全球教育展望,2017,46(4):76-87+117.

[4]魏戈.教育研究的范式创新:形成性介入的理论基础、实践策略与方法论意义[J].教育学报,2023,19(02):16-28.

[5]朱迪丝.博斯.独立思考:日常生活中的批判性思维(第2版)[M].岳盈盈翟继强,译.北京:商务印书馆,2015.

[6]约翰.杜威.我们如何思维[M].马明辉,译.上海:华东师范大学出版社,2020.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/81001.html