摘要:文章首先分析了计算机组成原理课程教学面临的挑战,然后从教学目标、教学内容、教学组织、考核评价四个方面阐述了基于OBE理念的计算机组成原理课程教学改革,最后说明了基于OBE理念的计算机组成原理课程教学改革成效。

关键词:计算机组成原理课程教学,OBE理念,工程教育专业认证

我国的工程教育专业认证始于2006年,并于2013年成为《华盛顿协议》的正式成员。为确保认证的课程符合规定的标准和要求,培养具备必要技能和专门知识的工程专业人才,我国工程教育认证强调将以学生为中心、成果为导向并持续改进教学质量的OBE(Outcomes-Based Education,成果导向教育)理念作为评估认证工作的核心思想®。研究如何将OBE理念融入教学,满足专业评估认证标准及社会对复合型工程专业人才的需求,已成为我国高校广泛关注的焦点。

OBE理念侧重设计、开发、传授和记录教育活动,以达到预期的目标和成果31。OBE理念是传统教育的变革。传统教育是一种基于输入的教育过程,其中学习是基于教学内容的,且评估学生局限于考试”。因此,学生的学习动机仅是为了获得良好的成绩及在课程结束时获得较高的累计平均绩点”。传统教育这一简单的评估学生的方式,不利于识别学生的优劣势。而基于OBE理念,教师可以从多种途径衡量学生的优劣势,并为改进他们的学习成果进行教学改革。

尽管有学者认为OBE将教育定义为一系列的结果通常会限制对通过自由探索进行教学和学习的奇妙旅程的认知,但是仍不能忽视明确定义学生能够在课程中获得的特定技能和学习成果呵。为了更好地设计和实施OBE,一些学者根据实践提出了多个OBE概念模型来指导课程设计。这些概念模型都明确定义了课程设计需要紧密协调的四大组成要素,即教学目标、教学内容、教学组织和考核评价”。在OBE理念下,教学目标描述期望学生做什么(以下简称”目标方向”),达到预期的条件(以下简称“目标条件”),期望达到的能力水平(如从准确度、速度、质量、工作量等角度来衡量,以下简称“目标水准”),以及将获得的学科知识技能和素质(以下简称“目标素养”);教学内容描述将要学习知识的主题;教学组织描述在教学活动中采用的授课形式、教学手段或教具等;考核评价则描述学生成绩的考核方式和评定标准。

计算机组成原理课程是计算机学科系列课程中具有较强理论性、技术性和工程性的核心专业基础课程,有利于落实工程教育要求的培养学生的系统思维能力的目标。下面笔者拟以所在学院为例,通过分析计算机组成原理课程教学面临的挑战,基于OBE理念,结合其组成要素对计算机组成原理课程的教学目标、教学内容、教学组织、考核评价进行改革,以期提升人才培养质量。

一、计算机组成原理课程教学面临的挑战

计算机组成原理课程是笔者所在学院人工智能、机器人工程、数据科学与大数据技术等信息类专业的一门基础必修课,在信息类专业的计算机模块课程中起着承上启下的作用。该课程开设于第4学期,其先修课程为电子技术基础,后续课程有计算机网络和操作系统。该课程的课堂教学设置为40课时,实验教学设置为8课时。由于采用双语教学模式,该课程选取的教材为威廉·斯托林斯编写的《计算机组织与结构:性能设计》(第10版)。该教材以计算机系统的四大组成部件(存储器、输入输出系统、系统总线、中央处理器)为主线,逐步向中央处理器深入,再到中央处理器的控制单元,自顶向下,介绍这些部件的工作原理和实现技术.计算机组成原理课程旨在让学生理解计算机硬件各组成部件的工作原理及实现技术,建立计算机系统的整体概念,以提高学生系统分析和设计能力。如何促使学生在掌握专业基础知识的同时,具备实际工程问题的解决能力,是教师进行该课程教学时需要思考的

关键问题。当前,面向社会对应用型人才的需求.计算机组成原理课程教学在技术基础设施、个性化学习需求、学生参与度等方面面临挑战。具体而言,面临如下挑战:第一,技术基础设施的挑战,即传统的计算机组成原理实验多数采用计算机硬件综合实验箱,而对于非计算机专业的院系,专门购置和(或)更新试验箱,成本较高;第二,个性化学习需求的挑战,即人工智能、机器人工程、数据科学与大数据技术等信息类专业的学生学习计算机领域知识的兴趣各有不同,即学习该课程的需求和目标可能存在差异;第三,学生参与度的挑战,即该课程的理论较为深奥,而对于信息类专业的学生,硬件方面的知识要求不会特别严格,因此学生普遍觉得所学内容与实际应用关联不大,进而导致学习积极性不高。笔者认为,要应对上述挑战,计算机组成原理课程应基于OBE理念,开展教学改革。

二、基于OBE理念的计算机组成原理课程教学改革

基于OBE理念及其组成要素,笔者所在学院对计算机组成原理课程教学目标、教学内容、教学组织、考核评价进行如下改革。

(一)教学目标

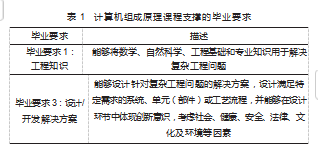

中国工程教育专业认证协会发布的《工程教育认证通用标准解读及使用指南(2022版)》提出了12项毕业要求,以支撑工程教育培养目标的达成,且各项毕业要求都具有与之对应的内涵[9]。根据笔者所在学院对各专业课程的毕业要求的统筹设计,计算机组成原理课程主要支撑2项毕业要求,如表1所示。

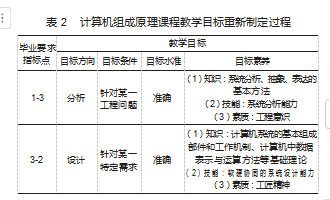

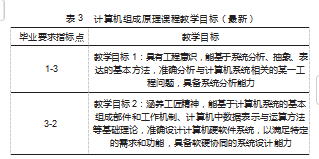

为支撑上述毕业要求,计算机组成原理课程教学目标改革应分别响应毕业要求1中的内涵(3)(能够将相关工程专业知识和数学分析方法用于推演、分析专业工程问题,即毕业要求指标点1-3)和毕业要求3中的内涵(2)(能够针对特定需求,完成功能模块或系统的设计,即毕业要求指标点3-2)。接着根据OBE理念下教学目标这一组成要素的描述要求,重新制定计算机组成原理课程教学目标,过程如表2所示。

对应支撑的毕业要求指标点,结合对目标方向、目标条件、目标水准、目标素养的分析,最新的计算机组成原理课程教学目标如表3所示。

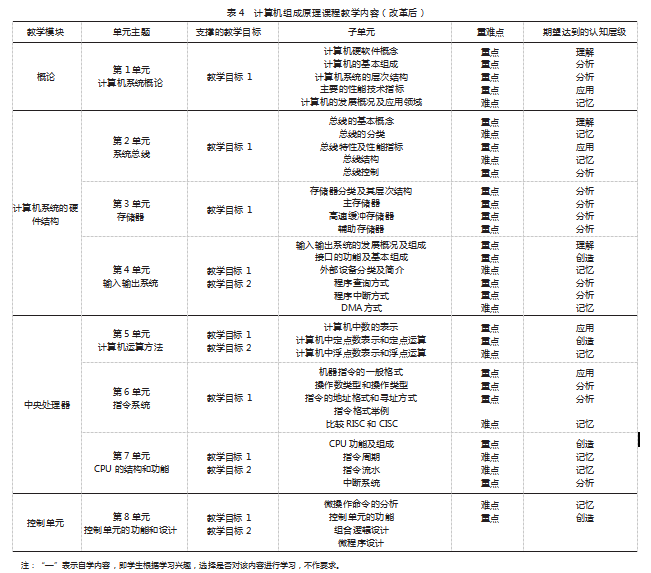

(二)教学内容

笔者所在学院计算机组成原理课程原采用全英文教材《计算机组织与结构:性能设计》(第10版),共分为21章,教学内容较多,然而学时分配较少,加之部分学生英文基础较为薄弱,而课程本身理论知识较为艰深,因此学生易产生畏难情绪,导致学习积极性不高。基于OBE理念,可结合信息类专业对计算机专业知识的要求及计算机组成原理课程知识的应用来设计教学内容。具体而言,该课程可以选取唐朔飞编著的《计算机组成原理》(第3版)[10]作为主要教材。《计算机组成原理》(第3版)是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,也是计算机专业研究生入学考试大纲推荐参考书,而原使用的全英文教材仍作为重要参考(或辅助)教材,以满足学生对学习该课程的不同需求。同样地,《计算机组成原理》(第3版)以计算机硬件系统的几大组成部件作为主要框架,将教学内容分为四个模块,即概论、计算机系统的硬件结构、中央处理器、控制单元,共计10章(见教材中各一级标题)。由于教材第1、2章为计算机系统简介,第9、10章均与控制单元相关,故教材各章被划分为8个单元主题。各单元主题下又包含细分的子单元(分别对应教材中各二级标题)。目前,该课程着眼于信息类专业对计算机专业知识的要求,设计各子单元的重难点及期望学生达到的认知层级(采用布鲁姆认知层级,从低到高依次为记忆—理解—应用—分析—评价—创造),从而得到各单元主题分别支撑的教学目标。计算机组成原理课程教学内容改革如表4所示。

(三)教学组织

教学组织改革的目的是引导学生通过学习教学内容,达到期望的教学目标。针对笔者所在学院计算机组成原理课程,教学组织改革仍坚持“以学生为中心”,包括课堂教学和实验教学两个方面。

1.课堂教学。本文中计算机组成原理课堂教学是指针对理论课堂的教学组织活动,包括课堂讲授、课堂练习、分组讨论(新增)、课后作业及辅导答疑等,主要覆盖课中和课后两个阶段。

第一,课中。①课堂讲授:在计算机组成原理课程理论教学中,教师应综合运用讲授与演示、讨论与互动、案例分析等教学方法,让学生了解计算机硬件各子系统的基本组成和实现技术及指令在计算机硬件上的执行过程,从而建立起计算机硬软件层次的整机概念,为学生设计开发计算机的功能模块和系统的实践打下良好的理论基础。②课堂练习:教师应在计算机组成原理课程每堂理论课上布置与实际应用问题相关的练习题,帮助学生巩固课堂学习知识点,具体练习题依据章节内容确定。③分组讨论:在计算机组成原理课程理论教学中,学生自由分组,抽签选取一个与计算机系统相关的工程问题,教师鼓励学生在小组内展开深入讨论,并给予一定的时间限制。在讨论过程中,教师可以解答学生的疑惑,引导学生思考和探索。在讨论结束后,教师要求每个小组选取一名代表,口头展示小组的讨论成果和结论。发言代表可以简要概括小组的观点和解决方案,并提出相关思考。

第二,课后。①课后作业:教师在计算机组成原理课程每章节教学结束后布置课后作业,要求学生独立完成,并于下次课前提交。②辅导答疑:在每章节教学结束后,由教师安排一次辅导答疑,同时开通网络答疑渠道,方便学生讨论和交流有关学习方面的问题。

2.实验教学。为了支撑教学目标,根据计算机组成原理课程教学内容,除了运算器和控制器的设计性和验证性实验,新增关于输入输出系统功能模拟实验的内容(即期望学生能够达到创造的认知层级)。由于采购计算机硬件综合实验箱成本较高,课内实验采用Logisim仿真软件作为实验环境。该软件采用原理图的方式对电路进行仿真,使用者只需要构建电路图就可以进行简单快速的仿真,很好地解决了实验基础设施的挑战。因此,在实验教学中,教师要提供实验指导书或实验手册,以帮助学生更好地理解实验内容。本文中实验教学是指实践性教学组织活动,通过让学生亲身参与实验活动,以实践和操作的方式理解和运用理论知识。笔者所在学院计算机组成原理课程的实验教学组织在课中和课后两个阶段的描述如下。

第一,课中。教师根据实验指导书或实验手册,在实验课中详细介绍实验的目的、要求和操作要点。学生可以按照指导书的指引,使用仿真工具进行实验操作。教师在实验过程中提供必要的指导和帮助,解答学生的疑问。同时,教师引导学生观察实验现象、验证实验设计,帮助学生进行实验结果的分析和总结。

第二,课后。实验结束后,学生通过撰写实验报告向教师汇报实验结果,分享实验过程中的经验和发现,讨论实验结果的意义和启示,从而加深对计算机硬件系统逻辑实现的理解。

(四)考核评价

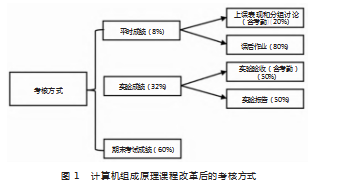

根据OBE理念,计算机组成原理课程考核评价要求制定学生成绩的考核方式和评定标准。如图1所示,从考核方式来说,基于OBE理念,对学生的考核评价需要综合考虑他们在多个方面的表现,包括平时考勤、上课表现、分组讨论、课后作业、实验验收(含考勤)、实验报告及期末考试等,在成绩评定中为这些方面分配相应的权重,这样能较全面地反映学生对计算机组成原理课程的参与度及知识的掌握情况。同时,有助于激发学生参与教学活动和自主学习的积极性,从而促使学生获得更理想的学习结果。笔者认为,通过加强教学中每一个考核过程,学生会更加注重平时积累,巩固基础知识。从评定标准来说,优化对学生平时成绩和实验成绩的评定标准,要求学生按时到课、参与课堂讨论,以及在规定时间内完成实验内容,以激励学生积极参与课堂教学活动,培养学生的自主学习能力和团队合作意识。调整后的考核评价体系具体如下。

1.考核方式。该课程的考核方式分为平时成绩[上课表现和分组讨论(含考勤)情况、课后作业]、实验成绩[实验验收(含考勤)情况和实验报告]和期末考试成绩。其中,平时成绩占8%[上课表现和分组讨论(含考勤)占20%,课后作业占80%],实验成绩占32%[实验验收(含考勤)占50%,实验报告占50%],期末考试成绩占60%。

2.评定标准。平时成绩的评定标准:基本要求为按时到课,参与课堂互动、分组讨论,按时完成课后作业。课后作业对照参考答案根据学生答题情况进行评定。具体来说,按时到课,参与课堂互动、分组讨论,按时完成课后作业,作业达到90%及以上的正确率,平时成绩评定为“优”(90—100分);按时到课,参与课堂互动、分组讨论,按时完成课后作业,作业达到80%—89%的正确率,平时成绩评定为“良”(80—89分);按时到课,参与课堂互动、分组讨论,按时完成课后作业,作业达到70%—79%的正确率,平时成绩评定为“中”(70—79分);按时到课,参与课堂互动、分组讨论,按时完成课后作业,作业达到60%—69%的正确率,平时成绩评定为“及格”(60—69分);迟到、早退或缺勤,延交课后作业,作业正确率在60%以下,平时成绩评定为“不及格”(0—59分)。

实验成绩的评定标准:基本要求为按时到课,实验验收通过,按时提交实验报告。实验报告对照参考答案根据学生撰写情况进行评定。实验成绩的评定标准与平时成绩的评定标准相似。

期末考试成绩的评定标准:按照学校规定的要求参加期末考试,遵守考场纪律。根据期末考试试卷答案,对学生提交的答卷进行批改,从而评定其期末考试成绩。卷面分数在90分及以上评定为“优”,80—89分评定为“良”,70—79分评定为“中”,60—69分评定为“及格”,60分以下则评定为“不及格”。

三、基于OBE理念的计算机组成原理课程教学改革成效

笔者以所在学院2023年春季学期开设的计算机组成原理课程作为教学改革对象。该课程学习周期为10周,每周2次课,每次2课时,从第7周起每周增加1次实验课(共计4次实验课)。全年级有4个班级,共83名学生参加该课程的学习。经过对计算机组成原理课程教学进行改革,该课程教学成效提升较为显著,具体体现在以下三个方面。

(一)学生的学习参与度评价

在计算机组成原理课程教学改革中,学生能在教师的引导下,根据自身理解提出问题的见解,在课上积极举手回答问题、参与课堂讨论、分享学习经验。教师观察到课堂上学生的抬头率、点头率较高。同时,教师在课上实施分组讨论教学法,要求学生口头展示讨论结果,这个过程激发了学生的学习热情,学生学习参与度有了很大的提高。

(二)学生的学习满意度评价

在计算机组成原理课程教学改革的第3周、第8周,笔者所在学院分别进行了教学改革问卷调查,由学生匿名自愿填写。在第1次问卷调查中,共有36人提交问卷,提出了在讲解过程中采用明显颜色在PPT上标注、增加课后作业、标注重点内容等建议。在第2次问卷调查中,参与调研人数增加(共56人),提出了增加案例、视频或动画等进行讲解的建议,超过75%的学生对当前的教学内容设计、教学进度等表示满意。

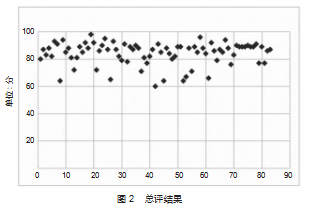

(三)学生的专业知识、技能、素质评价

在计算机组成原理课程教学改革后,学生实验验收速度逐步加快,均能独立完成课内实验要求的系统设计任务,培养了良好的解决实际工程问题的能力。实验报告工整,线路设计正确,实验结果清晰,体现了学生认真严谨的学习态度。结合平时成绩、实验成绩和期考成绩,对学生的学习成果进行评价,如图2所示,大部分学生的总评成绩超过80分。可见,学生能够达到课程预期的教学目标和教学效果。

总之,基于OBE理念,笔者从教学目标、教学内容、教学组织、考核评价四个方面提出计算机组成原理课程教学改革措施,并在所在学院4个班级开展教学改革实践。从教学改革效果来看,学生能掌握计算机系统的专业基础知识,提升系统分析和设计的能力,发展创新意识、团队协作能力和自主学习能力等。在后续的教学中,一是考虑增加和更新计算机系统各组成部件的概念解释和解决计算机系统实际问题的应用案例,并增加课堂讨论时间,同时引导学生开展独立思考;二是要更加贴近信息类专业特点和社会应用需求,在此次教学改革的基础上持续改进和优化,从而进一步提升学生学习效率。

参考文献:

[1]李*义,赵卫兵.我国工程教育认证的最新进展[J].高等工程教育研究,2021(5):39-43.

[2]张男星,张炼,王新凤,等.理解OBE:起源、核心与实践边界——兼议专业教育的范式转变[J].高等工程教育研究,2020(3):109-115.

[3]周显鹏,俞佳君,黄翠萍.成果导向教育的理论渊源与发展应用[J].高教发展与评估,2021,37(3):83-90,113.

[4]肯尼斯·格根,谢尔托·吉尔,张新平.关系性评价和新时代教育转型[J].南京师大学报(社会科学版),2023(4):38-51.

[5]刘滔,郭福,林健,等.OBE理念下高校课程学习评价问题研究[J].教育教学论坛,2022(44):131-135.

[6]汪波,袁剑锋,刘广博,等.基于OBE理念的机械设计技能实践[J].中国现代教育装备,2022(21):118-119,125.

[7]BANSAL S,BANSAL A,DALRYMPLE O.Outcome-based education model for computer science education[J].Journal of engineering education transformations,2015,28(2):113-121.

[8]STALLINGS W.Computer organization and architecture:designing for performance[M].10th ed.London:Pearson Education,2014:VII-XI.

[9]中国工程教育专业认证协会.关于印发《工程教育认证通用标准解读及使用指南(2022版)》的通告[EB/OL].(2022-11-08)[2024-01-20].

[10]唐朔飞.计算机组成原理[M].3版.北京:高等教育出版社,2020:I-IV.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/80412.html