【摘要】针对目前英语教学中存在的问题,以《课程标准》和中国高考评价体系为依据,基于2022、2023年高考英语天津卷和2023年高考英语全国卷七套试题,分析高考英语书面表达试题、《课程标准》对英语写作的要求和外研版(2019年)高中英语教材话题,探究教、学、评一致性,为如何更好地利用教材,实现教考衔接提出建议。

【关键词】高考英语,写作教学,教、学、评一致性,核心素养,新教材

一、研究背景及目的

《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)规定,高中英语课程核心目标是发展学生的英语学科核心素养,培养具有中国情怀、国际视野和跨文化沟通能力的社会主义建设者和接班人;明确了课程改革的方向,即以主题为引领,使课程内容情境化,落实学科核心素养;更关注学生综合运用知识解决实际问题的能力,指导教师把握教和学的知识广度和内容深度,为学习阶段性评价、学业水平考试和高考试题命制提供了依据;首次提出要努力促进教、学、评有机衔接,以评促教、以评促学,形成育人合力(教育部2020)。

2019年11月,教育部发布了深化新时代高考内容改革和命题改革的纲领性文件《中国高考评价体系》。高考评价体系是高考内容改革的推进器,是制订命题标准的重要依据,是评价考试的量尺(于涵、郑益慧、程力,等2019)。

教材的编写在与时俱进。以外研版(2019年)高中英语教材为例,着重于培养人才,以培养人为根本方向。该教材根据《课程标准》编写,关注学生的基础和个性发展,充分尊重语言学习规律和学生发展的阶段性特点。在该教材中,学生的学习被置于中心位置,并突出教师的作用,致力于使教与学科学、有效地契合。另外,该教材还强调了评价在促进学习中的作用,通过过程性评价体系引导学生学会反思学习、自我评价,从而提高其学习效果。

新课标、新高考、新教材迫切需要教师推动教、学、评一致性的实施。王蔷、李亮(2019)认为,教、学、评一致性能有效整合教师的教、学生的学和效果的评三个密切关联、相辅相成的课堂关键要素,有利于深化教育评价改革,提高教师的课堂教学效果,促进学生高效学习,落实核心素养目标,实现学科育人。

书面表达是各省份高考的重难点,也是考查学生综合语言运用能力和高阶思维能力的重要方式之一。下面,主要以2022、2023年高考英语天津卷和2023年高考英语全国卷中的典型书面表达为例,分析试题对书面表达的考查方式,探讨如何在高考英语写作教学中以《课程标准》为纲,以教材为载体,使有效学习真正发生。

二、研究方向

在目前的英语写作教学中,教师虽然注重写作训练,但是往往事倍功半,收效不尽如人意,主要存在教师的理论素养和专业能力有所欠缺、词汇学知识不足、语篇意识不强;学生的综合语言运用能力薄弱、语言知识碎片化等问题。

在问题驱动下,研究教、学、评一致性在高考英语写作教学中的实践方向:一是高考英语写作试题的评价层面如何与《课程标准》要求相一致;二是《课程标准》中提出的课程内容六要素如何在写作层面回扣教材的具体语篇。

三、理论依据

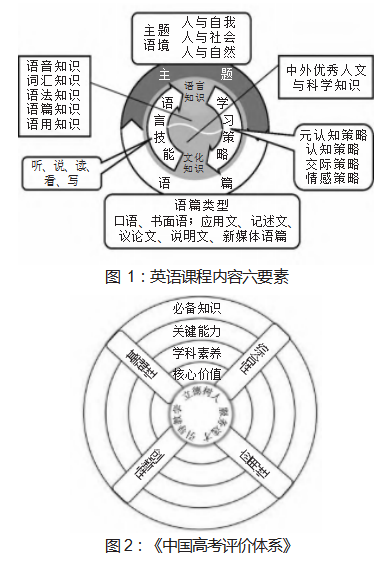

《课程标准》提出要发展学生的语言能力、文化意识、思维品质和学习能力的核心素养,让其通过学科学习,逐步形成正确的价值观、必备品格和关键能力,同时构建与课程目标相一致的课程内容六要素(教育部2020),如图1所示。学业质量要求以学科核心素养发展为纲,衡量学生核心素养的成就标准和表现标准,具体来说,书面表达是给学生创设一定的相关话题和情境,使其综合运用所学知识、技能和策略分析、理解语篇,通过不同的方式,恰当表达自己的思想、认识和价值观。

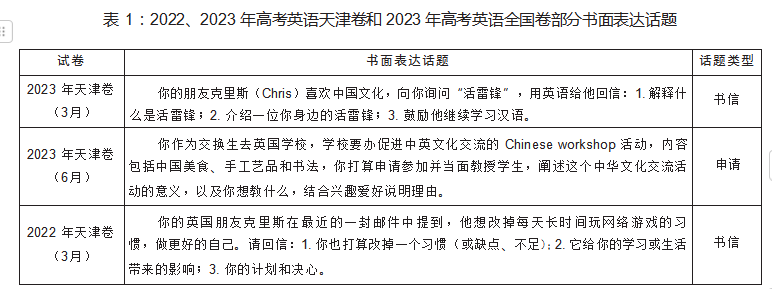

《中国高考评价体系》(见图2)的“一核”“四层”“四翼”分别回答了“为什么考”“考什么”和“怎么考”的问题。教学、课堂和考试紧紧围绕评价体系展开。“四层”涉及考查内容和评价目标,“四翼”涉及评价达成的内容表现与形式表现。因此,“四翼”能发挥高考引导教学的功能,也能实现对高考试题质量的有效评价(教育部考试中心2019)。

《中国高考评价体系》的内在逻辑和总体特征是“核心价值金线”“能力素养银线”和“情境载体串联线”。分析2022、2023年高考英语天津卷和2023年高考英语全国卷书面表达试题的考查内容不难发现,在核心价值引领下,依托真实情境,在考查语言文化基础知识的基础上,高考重点考查关键能力。而关键能力考查的载体是书面语篇。在情境中正确地运用语言知识、理解和表达能力要求日益凸显。因此,以《中国高考评价体系》为导向,以《课程标准》为纲,研究教、学、评一致性在英语写作教学中的实践具有重要意义。

四、研究方法及过程

2022、2023年高考英语天津卷和2023年高考英语全国卷书面表达呈现如下特征:

首先是真实性。所涉及情境贴近学生生活,能发挥较大的实用作用、文化作用、时代作用,能使学生将所学语言知识迁移到交际中,进行有效互动。

其次是开放性。在给出要点提示的前提下,能够让学生从多角度思考,表达自己的看法。

最后是探究性。话题隐含重要的逻辑信息,希望学生能看出各要点之间的关联。

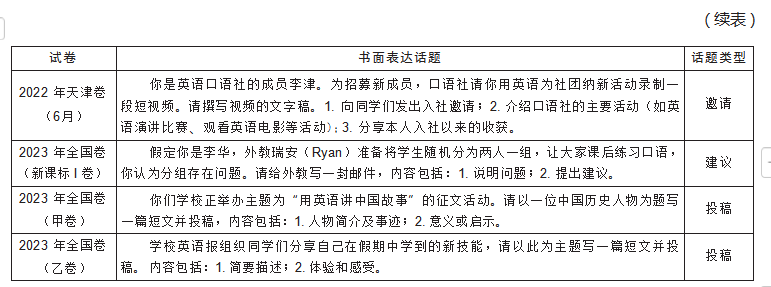

(一)书面表达高考真题(见表1)

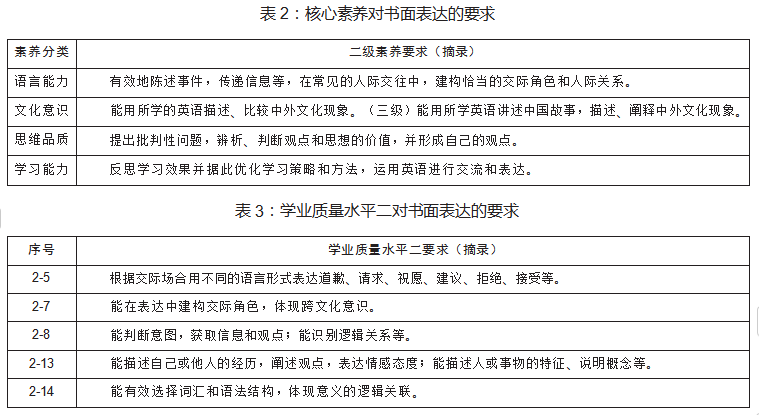

(二)《课程标准》对书面表达的要求

《课程标准》从核心素养和学业质量水平二等层面对书面表达提出了明确的要求(见表2、表3)。

分析具体内容发现,2022、2023年高考英语天津卷和2023年高考英语全国卷书面表达的情境和提问角度,与《课程标准》的要求完全一致。这七套高考英语真题都要求学生能够建构恰当的人际角色,形成自己的观点和用英语交流、表达。2023年高考英语天津卷和2023年高考英语全国甲卷都涉及中国文化相关内容,直接考查学生的文化意识。

(三)回扣教材

如上文所说,《中国高考评价体系》与《课程标准》的要求高度一致,同时,外研版(2019年)高中英语教材也在不同层面发挥着重要作用,它让教师的教和学生的学有了抓手。下面,主要从课程内容六要素维度,选取部分有代表性的高考英语书面表达试题的话题进行分析。

1.主题语境

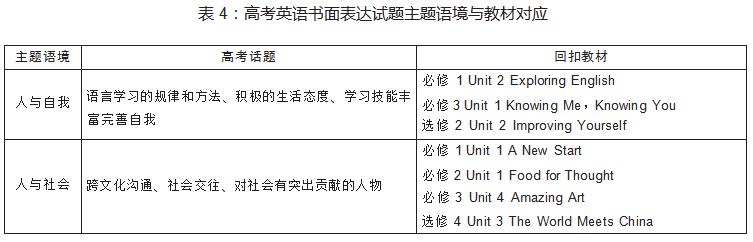

外研版(2019年)高中英语教材按照《课程标准》的要求,设置了人与自我、人与社会和人与自然三大主题语境。2023年3月高考英语天津卷、2022年3月高考英语天津卷、2023年高考英语全国乙卷均是“人与自我”主题语境,分别涉及语言学习的规律和方法、积极的生活态度、学习技能丰富完善自我等话题。其余四套高考英语书面表达试题的主题语境是“人与社会”,分别涉及跨文化沟通、社会交往、对社会有突出贡献的人物等话题。外研版(2019年)高中英语教材中与之相对应的话题如表4所示:

2.语篇类型

《课程标准》中详细介绍了必修和选修中关于语篇类型的分类,常见的如人物介绍、信件、电子邮件、提议、建议等。2023年6月高考英语天津卷书面表达试题是申请信,对应外研版(2019年)高中《英语》选修4 Unit 1 Looking forwards的写作部分Writing an application letter。2022年6月高考英语天津卷书面表达试题是口语社邀请,与外研版(2019年)高中《英语》必修1 Unit 4 Friends forever Using language部分活动3 Walking group welcomes new members相照应。

3.语言知识

语言知识包括多个方面。下面仅选取语篇知识作为切入点分析和书面表达的考查一致性。《课程标准》指出,必修阶段需要掌握写作目的、语篇特征、应用文基本格式、显性衔接和连贯手段、过渡句使用等。选择性必修阶段需要掌握正式与非正式、口头与书面语篇的差异、信息组织方式、语法结构在语篇中的作用、语义关系等(教育部2020)。2023年高考英语全国乙卷要求学生分享自己在假期中学到的新技能,能简要描述,并写出体验和感受。该题目会让一部分缺乏动手能力或者“死读书”的学生手足无措。其实,外研版(2019年)高中《英语》必修2 Unit 1 Food for Thought写作部分提供了制作宫保鸡丁的步骤和介绍,Presenting ideas部分让学生推荐一种典型食物,如果教师在使用教材期间以单元目标为引领,精心设计各项活动,注重培养学生的动手能力和语言能力,那么他们至少能写出会做一道菜的技能,并能清楚、准确地描述自己的体验和感受。

4.文化知识

文化知识包括中外优秀文化,是学生坚定中国文化自信的基础。《课程标准》要求学生关注传统节日、主要习俗、主流体育运动、优秀文学艺术科学政治家、成语或俗语的文化内涵、礼仪,用英语介绍中国传统节日和优秀文化,简述中华文化基本知识并主动传播和弘扬。2022、2023年高考英语天津卷和2023年高考英语全国卷书面表达有将近一半与中华文化有关(见表5),也能体现出普通高中英语课程的作用,更能考查学生“用英语讲好中国故事”的能力。

5.语言技能

书面表达属于表达性技能。《课程标准》对表达性技能的要求是根据交际需要发起谈话、描述事件或个人经历、建立逻辑关系、选择语篇类型、选择词汇和语法结构、会使用正式和非正式语、论证观点、表达情感、举例和解释、使用衔接手段、合理设计语篇结构。《课程标准》在考试内容说明部分指出,英语表达能力指学生用英语进行口头或书面表达的能力,特别是在真实语境中传递与沟通信息、再现生活经历、表达观点、意图和情感的能力(教育部2020)。

以2023年3月高考英语天津卷书面表达试题为例,题目要求学生解释汉语中的一个常见词,属于应用文回信类写作。首先,在写作内容方面,学生必须解释清楚词的含义,对于身边的活雷锋,可以介绍一个帮助过自己的人及其相关情况,并分享自己的感受等。其次,学生在写作过程中要注意文体特点,避免写成演讲稿等。再次,注意写作对象是朋友。最后,注意合理分段,衔接连贯。大部分学生清楚这是一封回信,但也有相当一部分学生思维固化,写成其他类型的文体。这能反映出学生在审题时是否完全理清作文要素,即(谁)写(什么样的)文章给(谁)做(什么)。

在内容、结构方面,学生可能存在的问题有以下几个:(1)中间部分介绍人的时候,学生的思考深度不够。比如,只写帮助“我”克服困难,泛泛而谈,难以使读者产生期待。其实,学生完全可以介绍人物具体做的代表性事情。(2)衔接和连贯不自然,层次感不强。学生虽然罗列了事件,但是如何安排,如何详略得当地介绍,还有待提升。

语言为交际目的服务,就得体而言,学生注重复杂的句式和结构(定语从句、非谓语、强调句等)的使用,而很少思考使用语境,以及如何使用才能取得一定的效果,部分学生写出的一些句子很长,但表达效果并不好。这也是平常的教学难点。

外研版(2019年)高中英语教材提供了很多地道的语言表达,每一个单元的Writing、Presenting ideas和Project都为写作提供了丰富的框架,且逻辑性极强。

6.学习策略

学习策略包括元认知策略、认知策略、交际策略和情感策略。《课程标准》要求学生关注语言项目的形式和意义、在语境中使用词汇、有合作意识、学会分享资源、根据主题组织信息结构等(教育部2020)。高考英语话题很多,如活雷锋、文化交流活动、坏习惯、社团纳新、说明问题、历史人物和新技能等,学生除了需具备基本知识和技能外,还要借助教材中的各种活动展开小组合作,产生思维碰撞。

五、教学启示及建议

新一轮课程标准和方案的修订,定会引起写作评价方式、教学方式和教学观念的转变(崔允2023)。教、学、评一致性强调有效教学,融目标、教学、学习和评价为一体,有助于推动学科核心素养的落实。同时,实施写作教、学、评一致性能体现教师的专业水平。教师要不断实践,提高自身的专业水平,使学生更高效地学习,使英语教学有新的面貌。

(一)落实基于《课程标准》的写作教学

《课程标准》指出,教师要通过教、学、评研究如何在教学中让学生学会使用语言,帮助他们正确理解和表达意义等,努力实践指向学科核心素养发展的英语学习活动观,实施深度教学。首先,教师要利用教材和真题,创设尽量真实的情境,注意将学生的知识和经验建立联系。其次,教师要启发学生积极讨论和反思,鼓励学生针对话题表达个人情感与观点。最后,教师要提示学生有意识地进行得体交际。教师只有心中有《课程标准》,有评价目标,才能设计出符合要求的评价任务,从而推动课堂教学方式的转变。

(二)实施群文阅读,整合话题

教师可以基于教材,整合统一话题,为学生提供更丰富的教学内容。例如,针对运动类话题,外研版(2019年)高中《英语》必修2 Unit 3 On the move Writing部分的要求是writing a sports story,Presenting ideas部分的要求是recommending a sport for your PE class;选修1 Unit 3 Faster,higher,stronger Writing部分的要求是writing about a sporting moment,Presenting ideas部分的要求是debating the importance of winning。通过整合,学生积累了同一话题不同的词汇知识、语法知识、语篇知识等。2020年新高考英语全国I卷(山东省高考英语)书面表达要求学生报道学校举办的5公里越野赛跑活动,内容包括参加人员、跑步路线和活动反响。学生通过阅读同一话题的多篇文章,可以更好地理解和掌握这个话题的核心内容和相关细节,接触更多词汇和表达方式;通过对比分析不同文章的观点和论据,可以锻炼逻辑思维能力,学会从多个角度审视问题,形成自己的见解,也可以了解不同作者的观点和看法,培养批判性思维能力。

(三)提供语篇结构支撑

外研版(2019年)高中英语教材从语篇类型选择、课后信息组织结构图设置、写作和表达部分等方面给出了丰富的语料。例如,必修2 Unit 3 On the move的文章A game for the world开端讲足球运动享誉世界,主体部分给出三个原因,最后总结足球这项运动的深远意义,结构严谨,层次分明。课后活动部分让学生写自己的运动故事,教材给出了框架:运动名称—如何开始——运动感受——如何提高—未来成就。通过完成课堂任务,学生有了积累和训练,在考试时能得心应手。更重要的是,贯彻写作教、学、评一致性,有助于学生的思维进阶和终身发展。

总之,目前的英语写作教学仍面临很多困难和挑战,教师探究写作教、学、评一致性任重而道远。受时间和材料等所限,研究存在局限性。未来,教师将继续深入进行多教材、分类型的写作教、学、评一致性研究。

引用文献

崔允.2023.新课程呼唤什么样的“新”教学[J].教育家,(2):6-8.

教育部.2020.普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社.

教育部考试中心.2019.中国高考评价体系[M].北京:人民教育出版社.

王蔷,李亮.2019.推动核心素养背景下英语课堂教—学—评一体化:意义、理论与方法[J].课程·教材·教法,(5):114-120.

于涵,郑益慧,程力,等.2019.高考评价体系的实践功能探析[J].中国考试,(12):1-6.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/78869.html