[摘要]《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》提出,道德与法治课程的目标是发展学生的核心素养。因此,教师需要改变传统的以应试为目标的道德与法治作业方式,转而探索更贴近学生生活、能提升学生核心素养的作业形式。本文通过日常教学实践,详细介绍了以核心素养为基础的道德与法治作业的研究背景、理论基础、作业要求、分类、形式、评价方法以及其探究的重要意义。还讨论了这种基于核心素养的作业改革如何激发学生学习兴趣,提升他们的学科核心素养。

[关键词]核心素养道德与法治作业

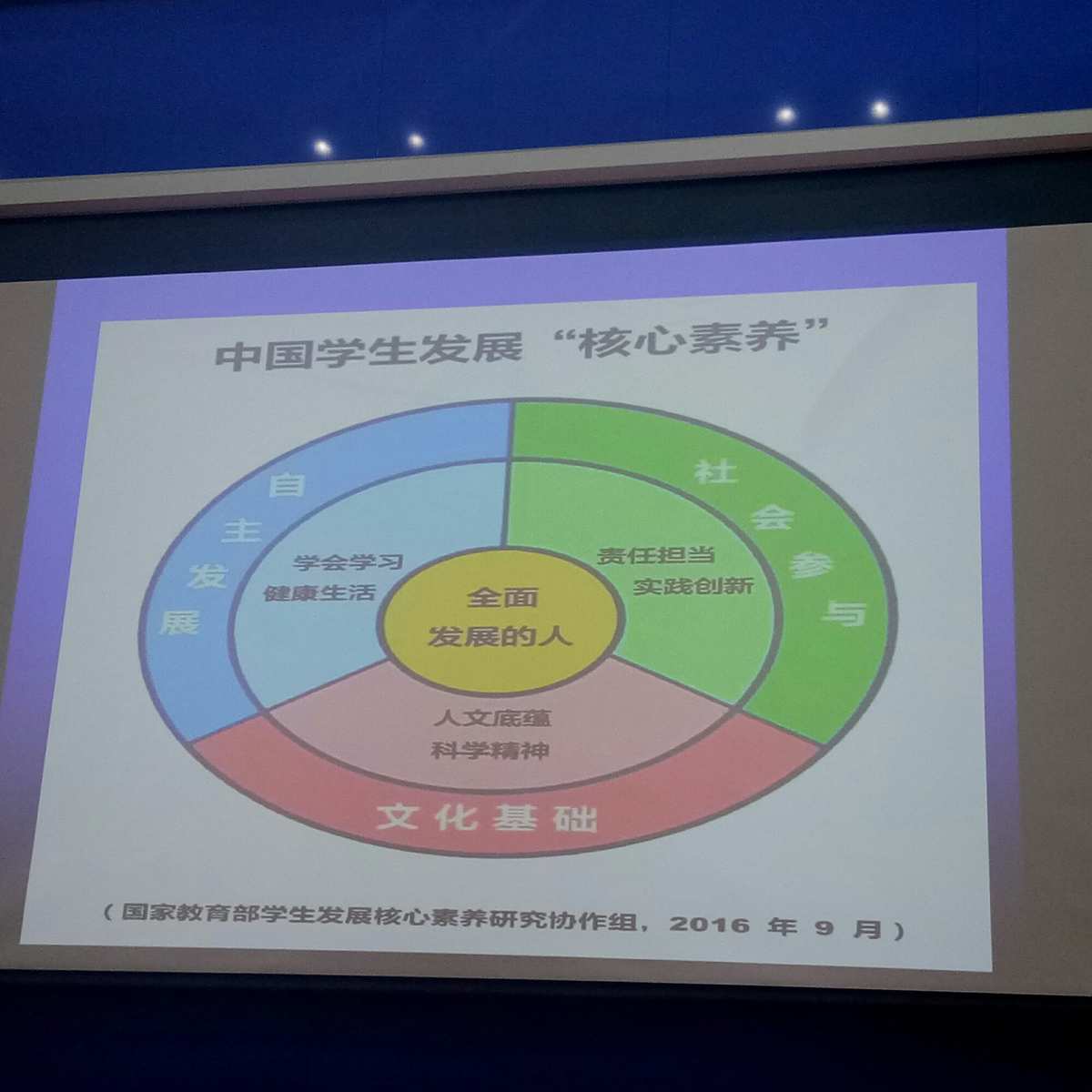

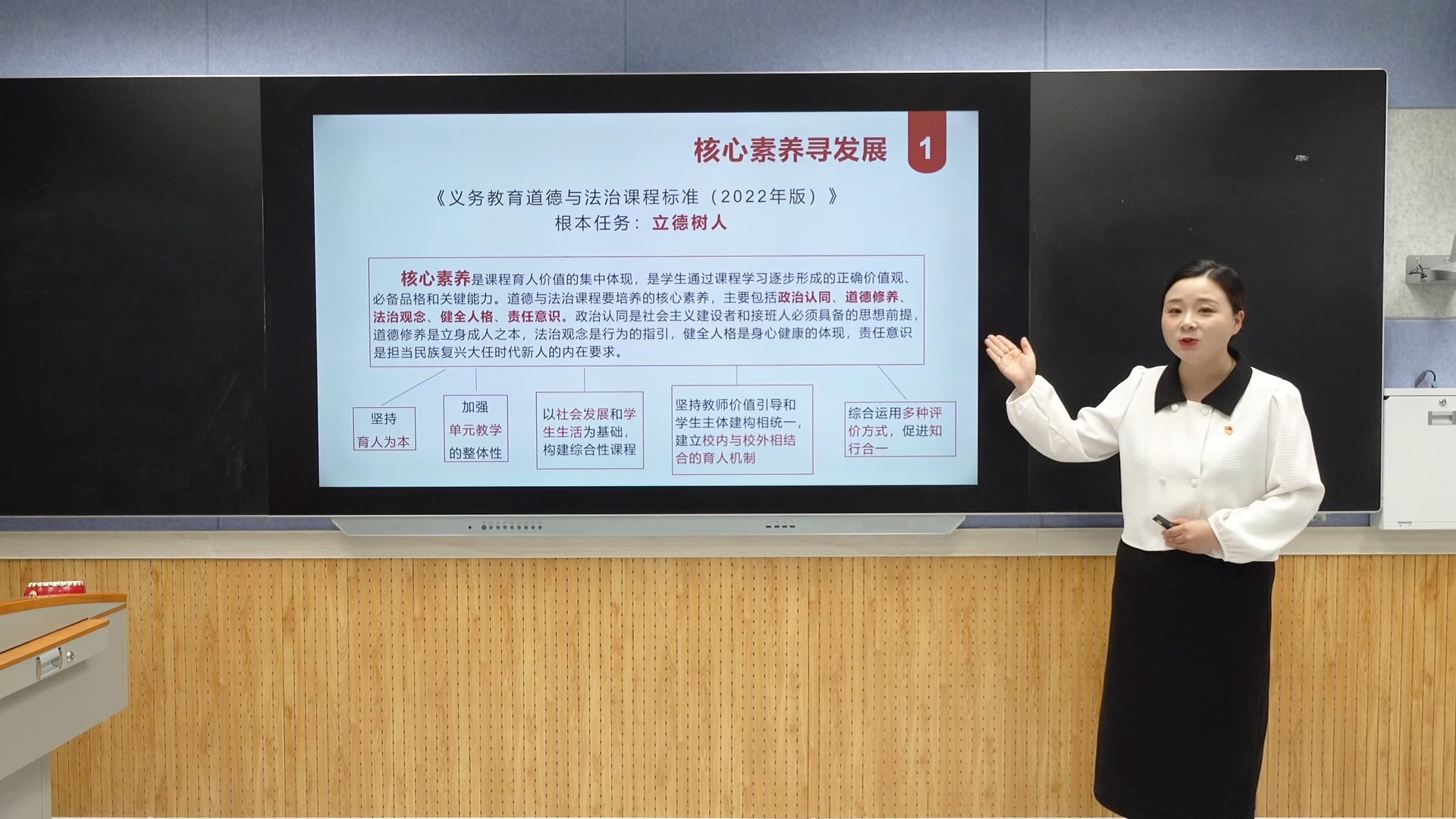

随着新课程改革的深入,道德与法治课程的改革成为必然趋势,其中作业改革也是不可或缺的一环。《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》(简称“新课标”),明确指出学科核心素养是指导整个课程的理念、性质和目标实施的关键。核心素养集中体现了课程的教育价值,是我们日常教学活动中需要实现的学生必备品格、正确价值观和关键能力。道德与法治课程旨在培养的核心素养主要包括政治认同、道德修养、法治观念、健全人格和责任意识,教学应围绕这五大核心展开。新课标强调,道德品质源自儿童的生活体验,他们的品德形成基于对生活的感悟和认识。因此,道德与法治课程的作业改革也应紧扣这一主题进行。

一、道德与法治作业探究的背景

多年来,在分数至上的应试教育影响下,道德与法治作业布置往往显得比较机械。仅仅通过背诵课本和做试题,对于提升学生的核心素养帮助不大。面对这样的教育现状,党和国家的教育方针政策以及新课标的要求都指向了教育深度改革的必然性。作业作为学校教学的重要环节和教育改革的关键领域,其改革显得尤为重要。结合“双减”的要求,考虑到道德与法治学科的实践性和生活性特点,以及五大核心素养的要求,我们需要创造性地设计集理论与实践、课内与课外于一体的综合实践作业。这种作业不仅能够减轻学生的学业压力,还能提高课堂教学效率,达到“提质增效”的目的,更重要的是,它能提升学生的核心素养,为新时代培养合格的人才。

二、基于核心素养的道德与法治作业的要求

依据新课标的学科核心素养要求,道德与法治作业改革应该注意以下几点:

(一)作业要依据道德与法治学科核心素养要求

在设计作业时,教师需细致解读新课标中不同学段对核心素养的具体要求,并依此设计适宜的道德与法治作业。这样的作业应致力于培养学生的政治认同、道德修养、法治观念、健全人格和责任意识。例如,强调活动安全的重要性、遵循社会规则、维护文明活动以及增强环保意识等,都是提升学生核心素养的重要方面。

(二)作业要结合学生的生活体验

作业设计需紧密贴合学生现实生活,观照他们的真实经历,重视学生的亲身体验与内心感受,引领学生在实践活动中实现成长与转变。通过这样的作业模式,我们旨在让日常生活融入课堂学习,同时将课堂所学延伸至生活中,进而实现课堂德育教育与日常生活道德教育的无缝对接。

(三)作业要结合学生年龄特点

作业的设计应该充分考虑到学生的年龄特点,以确保其内容不会超出孩子的实际能力范围。这意味着,作业的难度和要求应该与学生的年龄相匹配,既不过于简单,也不过于复杂。此外,作业的设计还应该考虑到学生的个体差异。每个孩子的学习能力和兴趣爱好都有所不同,因此,作业的内容和形式应该尽可能地多样化,以满足不同学生的需求。

三、基于核心素养的道德与法治作业的分类

道德与法治作业的内容既要考虑年级学段也要考虑课堂实际要求。

道德与法治作业的内容根据年级分为低、中、高三个阶段作业。一年级二年级为低年级段;三年级四年级为中年级段;五年级六年级为高年级段。低年级段的学生由于年纪小可以设计参观、游戏、活动类作业;中年级段学生可以设计表演、采访、观察等作业;高年级段学生可以设计调查报告、演讲、辩论等作业。

作业根据课堂实施的先后顺序分为课前、课上、课后三类作业。课前适合布置观察、调查、采访等作业;课上适合布置探究、表演、辩论、演讲等作业;课后适合布置游戏、劳动、活动、拍摄或观看视频、调查报告、论文等作业。

四、基于核心素养的道德与法治作业的形式

(一)照片类或者视频类作业

照片类或者视频类作业可以激发学生学习的兴趣,加深学生对教学重点、难点的理解。

1.照片类作业

比如道德与法治四年级下册第二单元里第六课《有多少浪费本可避免》第二个话题“还有哪些浪费可以避免”中,就可以让学生搜集日常生活中浪费现象及危害照片,从而体会浪费的危害。

2.视频类作业

视频类作业可以分两类:第一类是观看视频。我们可以布置学生观看电影、电视等视频内容去理解教材内容、感悟某种精神。道德与法治教材里面有些内容如果借助视频来理解,可以起到事半功倍的效果。例如,关于长征精神和抗战精神的理解,如果布置学生观看相关电影或电视,可以让他们更深刻地理解和感受红军的大无畏革命精神和中国人民在抗战中展现的爱国主义和民族精神。又如在探讨安全主题时,仅仅由教师举例说明事故案例,不如让学生亲自观看溺水、交通和意外伤害等安全事故的视频带来的印象更为鲜明、直观和深刻。

第二类是拍摄视频。我们可安排学生创作与课程内容相关的视频,以此辅助教学。通过指导学生进行采访、观察和调研,并记录成视频作业,使用这些由学生亲自制作的视频素材进行教学,往往比单纯依赖教科书中的案例和图片更为有效。例如,在教授五年级上册“自主选择课余生活”的第3课时“过好我们的课余生活”中,教师可以

布置学生录制展示他们课余时间的视频,并组织一个分享会。这样的活动不仅展现了孩子们多姿多彩的休闲时光,也为一些不健康的日常生活方式提供了讨论机会,帮助学生轻松辨别课余生活的优劣。此外,针对介绍家乡或公共设施等主题,也可以要求学生提前准备视频作业,通过拍摄过程本身实现感悟和学习。

(二)表演类作业

表演也是道德与法治作业的重要形式之一。现行版的教材很多教学内容都根据实际生活为学生配备了图片及文字说明,创设了学习情境。这样,我们就可以布置学生根据教材内容结合生活实际进行表演式作业。当然,作业不用死板,要允许学生大胆创新(符合教材要求的前提下)。学生们在准备和设计表演的过程中,会认真研读绘本内容,领悟课本内容的精髓。他们在登台表演的过程中,更是在情景再现的过程中达到感悟、领会的教学目的。

如“生活处处有规则”是道德与法治三年级下册“生活离不开规则”的第一课时内容。开展这一内容教学时就可以安排学生在课下编排生活中不遵守生活规则的短剧然后到课堂表演。通过这个作业,就把生活中一些不遵守生活规则的现象及危害搬进了课堂。孩子们的活灵活现的表演,使课堂生动起来,教学也生活化了很多。还有邻里纠纷、火场逃生等很多这样的教学内容都可以利用表演这种作业来增强教学效果。表演类的作业要想演好就必须精心准备,所以学生们会认真研读教材,理解内容、感悟意义,他们会精雕细琢每个角色的每个动作、每一句语言等。在这一过程中,不知不觉就达到了教育教学的目的,真正起到了“润物细无声”的效果。这样的作业相信学生体会到的、感悟到的比教师单纯说教要深刻得多。

(三)游戏类、活动类作业

当前版本的道德与法治教科书包含了许多内容,这些内容不仅需要在课堂上学习,更需要学生通过参与各种活动来亲身体验和实践。例如,在教学三年级下册“同学相伴”第2课时“不让一个人落下”时,为了帮助学生更深入地理解这一课时的内容,教师可以布置一些团队游戏活动作为作业,如组织足球比赛、跳大绳、海岛逃生等。这些活动不仅能够让学生在游戏中体验团队合作的精神,还能让他们深刻感受到伙伴间互帮互助的重要性。

再比如四年级上册道德与法治“这些事我来做”第1课时“家务擂台赛”,在进行这一内容教学时,为了帮助学生更好地理解和掌握这一课时的内容,教师可以布置学生在家中完成各种他们力所能及的家务活,并通过班级小管家每天打卡来参与比赛。这样,学生不仅可以在实践中学习到如何为家庭分担责任,还可以通过比赛的形式激发他们的学习兴趣。最终,通过评选出本班家务小能手,让学生们更加珍惜和感恩父母的辛勤付出。

除了上述例子之外,还有很多其他主题也可以采用类似的教学方法。通过布置游戏类或者活动类作业,让学生在实际操作中体验到这些价值观的重要性,这类游戏活动类作业不仅可以帮助学生更好地理解和掌握教材内容,还能让他们在轻松愉快的氛围中完成教学目标和任务,从而更好地培养他们的道德品质和法治意识。

(四)调查、采访、观察类作业

安排与课堂知识相关的调查、采访和观察等实践活动作业,是教师用以辅助或加深课堂教学理解的常用方法。这类作业实质上是让生活走入课堂,通过这些活动,学生对课本知识的理解将更加迅速和深入,从而在思想上受到深刻教育,同时提升他们对生活的洞察力,并培养学生各学科的核心素养。

例如在道德与法治课本四年级下册的“还有哪些浪费可以避免”这一章节的教学中,可以采取一种更具互动性和实践性的教学方法。具体来说,教师可以让学生分组进行调查,搜集日常生活中的浪费现象及其危害,并撰写一份详细的调查报告。由于这种方式是让学生自己去发现和研究日常浪费现象,他们的参与热情会非常高,对任务的完成也会非常认真。在这个过程中,学生们不仅能够深刻理解教材的设计意图和教学目标,还能通过实践活动,真正体会到浪费的危害,从而更好地理解和接受教材的内容。

又如在三年级道德与法治的“我爱这里的一草一木”这一章节的教学中,教师可以采取让学生去分组观察自己家乡的美景,拍摄照片并写出家乡的美,甚至可以采访家乡的人和事的方式进行作业安排,这样让学生自己去观察了解家乡的一草一木,亲身感受家乡的美,这能够激发他们热爱家乡,热爱祖国的情怀,比教师单纯讲解的理解更为深刻。

再比如在四年级道德与法治的“我们当地的风俗”这一章节的教学时,我们可以采取让学生当小记者去采访家中长辈及邻居等完成学习目标。学生们通过这种采访活动,不仅可以了解到当地的风俗习惯,还能明白它的成因。这样的学习方式,不仅能让学生们乐在其中,还能让他们更深入地理解和感受到当地风俗的魅力。

总的来说,这种以学生为主导,以实践为主的教学方式,不仅能激发学生的学习兴趣,提高他们的参与度,还能让他们在实践中学习和成长,从而更好地理解和接受教育的内容。

五、基于核心素养的道德与法治作业的评价

不管采取哪种作业形式,科学合理的评价都是不可或缺的。这些新颖的作业形式区别于传统的记忆型作业,因此评价方式也不宜局限于打分制。在评价时需要注意以下三点变化:

第一是作业评价的主体有所变化。不再单纯依赖教师评分,而是引入了学生自评、小组互评、家长评价等多种方式,打破了以往单一的教师评价模式,使评价更加全面。

第二是作业评价的目的有所变化。基于道德与法治学科核心素养进行评价,强调政治认同、道德修养、法治观念、健全人格和责任意识的培养。同时关注活动安全、遵守社会规则、文明活动及环保意识等方面。针对学生的发展情况实行分层评价,以激励不同水平的学生参与,确保每位学生通过作业实现进步和收获。

第三是作业评价的形式有所变化。摒弃单一的分数制度,采用得星或小红花等多样化形式,让每位参与的学生都能感受到自己的成长和所得。

综上所述,小学道德与法治教师应致力于寻找创新的作业方式,积极探索提高学生核心素养的道德与法治作业的方法,这样的作业能深入生活、贴近生活、解决实际问题并促进学生核心素养的提升。基于核心素养的道德与法治作业突破了传统模式的限制,真正让学生参与到教学过程中,通过各种活动,让学生体验、感悟和理解道德与法治的教育内容和目标。通过道德与法治作业改革,激发学生学习道德与法治的兴趣,增强了他们的实践能力和生活技能,从而有效地提升了学生的核心素养。

参考文献:

[1]教育部.义务教育道德与法治课程标准(2022版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]张莉萍,李利娟.论夸美纽斯的儿童道德教育思想及其启示[J].陇东学院报,2022(4):98-102.

[3]蒋华.陶行知教育思想融入初中道德与法治教学的策略探究[J].教学管理与教育研究,2021(14):68-69.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

“产出导向法”是文秋芳教授创建的旨在改进中... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>