SCI论文(www.lunwensci.com)

[摘要]结构化教学是新课改的一大亮点,它重在彰显数学学科严密结构的特点。“数与运算”作为“数与代数”领域中的重点内容,它是学生数学学习的基础。教师有必要以结构化教学的方式推进实现高质量的“数与运算”教学,让学生变成知识能力的主要建构者。本文对小学数学“数与运算”结构化教学的相关概念进行了阐述,分析了小学数学“数与运算”结构化教学的价值,并探索了小学数学“数与运算”结构化教学的路径,旨在让整个课程教学更加彰显结构特色,发展学生的核心素养。

[关键词]小学数学,“数与运算”,结构化教学,概念界定,价值阐述,路径分析

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)在“教学建议”模块明确指出:教师要注重教学内容的结构化,帮助学生建立能体现数学学科本质、对未来学习有支撑意义、结构化的数学知识体系,加深学生对数学知识本质的理解,学会用整体、联系、发展的眼光看待问题,发展核心素养。所以教师要以结构化的视野审视课程教学,关注“数与运算”领域相关知识要点的逻辑脉络,帮助学生构建系统、完善、结构的知识体系,引领学生参与高质量的课程学习活动,助推学生学习能力及核心素养的提升。

一、小学数学“数与运算”结构化教学概念界定

(一)结构化教学

结构化教学重在强调学科知识结构,教师通过精心设计教学过程,引领学生在学习过程中通过观察、思考、假设、验证、反思等过程,寻找知识点之间的内在联系,发现数学本质。在具体的教学中,教师需要经历从整体到局部再到整体的思维构想,打破传统单一化的课程教学模式桎梏,更加注重教材与教学过程的整体性与连贯性,强调知识、技能的关联性与层次性,凸显学生对知识的多维运用,让学生在富有结构特色的学习活动探索中全面理解并掌握各个知识点之间的内部联系,形成科学的思维,促使学生不断拓展数学知识面,达成学科核心素养的培育。

(二)“数与运算”课程内容

新课标将义务教育阶段的数学课程内容分为了四个部分,分别为:数与代数、图形与几何、统计与概率、综合与实践。课标将小学阶段的“数与代数”内容分为了两个部分,分别为“数与运算”“数量关系”。各个学段之间的“数与运算”知识是呈阶梯状逐层过渡的,学生将经历从具体到抽象、从简单到复杂、从浅层到深层的认知学习过程,构建相对系统的认知结构。

“数与运算”包含的内容为整数、小数和分数的认识及其四则运算。学生将经历“数的认识”及“数的运算”等过程,在“数的认识”中,学生需要明确从数量到数的形成过程,理解和掌握数的概念。“数与运算”的教学,将能促进学生数感、符号意识、运算能力和推理意识等素养的发展。

二、小学数学“数与运算”结构化教学价值阐述

(一)有利于促进学生整体建构知识

结构化教学能够帮助学生掌握“数与运算”的整体知识框架。他们将以系统化的思维认知“数与运算”领域内的相关数学概念,基于某一个核心概念,继续推导出其它相关联的知识网络结构。而学生在建构了完整的知识框架体系之后,也能更好地掌握知识的内在联系。由此,学生将不再只是被动地接受知识,而是以积极主动的心态建构知识,能实现对数学知识深层含义的理解与感知,持续增强综合思考能力。

(二)有利于提升学生数学思维能力

结构化教学有利于提升学生的数学思维能力,促使学生以系统性、整体性的视角审视知识之间的内在关联,以科学的方式实现对知识的迁移运用。基于结构化的视角,学生的学习将逐渐走向深入,不仅仅是停留于知识理解的表层,而是掌握知识的本质与内核,感知知识间的内在逻辑。学生将在具体活动中,达成对知识的触类旁通,举一反三,持续完善思维品质。

三、小学数学“数与运算”结构化教学路径分析

(一)循着知识脉络,构建结构化内容

新课标指出:教师要注重知识的结构和体系,感受知识的整体性。所以教师要循着知识的脉络,从横向、纵向两个角度出发,构建结构化的教学内容,厘清知识脉络,实现对知识的系统掌握。

1.横向构建知识结构

横向构建指的是教师循着知识的脉络框架,聚焦核心知识点,发现“数与运算”领域内多项知识点之间的联结。学生通过对这些知识的横向对比,将打破这一领域内知识之间的认知壁垒,看到二者之间的关系,明晰数的认识是实施数的运算的基础,数的运算也能辅助自身进一步理解数的概念,以二者相辅相成的关系,进一步感悟“数与运算”的本质与内核。

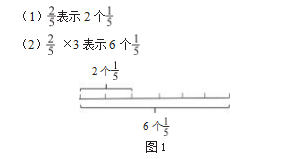

以人教版小学数学课本教材为例,教师在教学“分数乘整数”时,课程教学的重点是让学生掌握分数乘整数的计算方法。教材中的例1是让学生理解分数乘整数的意义,概述出基本算理。例2是要引领学生学会用分数乘整数的知识解决实际问题,实现知识的应用。这一节的内容是学生在掌握了分数意义、分数加减计算基础之上实施教学的。很多教师会根据教材内容布局,通过“分数的意义”辅助学生理解分数乘整数的算理,这对于学生来说,可能很难建立起结构化的认知体系。为了帮助学生更切身地体会算理,教师可以借助计数单位联通分数概念与分数乘法运算之间的联系。比如,教师可以为学生出示“2/5×3”,而后通过绘制线段图的方式,帮助学生将分数乘整数转化为基于计数单位的整数乘法。具体如下(见图1):

教师通过以上操作,便帮助学生从计数单位的角度理解了分数乘整数的算法算理,他们会将分数乘法运算归结为对计数单位和计数单位个数的统一处理,将达成学生对分数乘法运算的一致性认知,形成结构化的认知体系,体现了学生知识结构有序建构的过程。

2.纵向构建知识结构

新课标中明确指出第一、二、三学段间的“数与运算”知识是呈现层层递进、螺旋上升的趋势的,所以小学数学中的“数与运算”知识是一个前后关联的系统。纵向构建便是聚焦同一领域或者同一主题的知识,分析其内在发展脉络,让学生串联前后知识系统,基于已有经验,不断改造、创新知识认知系统,理清楚知识的来龙去脉。因而教师就要以“联系”的观点审视所“数与运算”领域的知识,重点彰显各部分内容间相互关联、前后衔接的关系,让学生的数学知识呈现阶段性、发展性特点,助力学生以螺旋递进的方式完成对知识的系统认知。

以人教版小学数学课本教材为例,教师在教学“分数的意义”时,教学的本质就是让学生认识分数。在这一模块的教学中,教师便可以实现知识的纵向串联。纵观学生“分数认识”模块的学习,其实是分为了三个不同阶段,学生分数认识的过程是逐渐抽象的。学生从最开始的“平均分”到“一个整体的几分之一”再到“理解单位‘1’”,将逐渐抽象出“分数”的概念。对此,教师在具体教学中,首先可以让学生对比“平均分”与“一个整体的几分之一”,让学生在纵向对比中,对“一个整体”有更为深刻的理解。其次,教师可以让学生观察直观图形(见图2),让学生阐述“”的部分,并发散思维,尝试绘画更多地表示“”的图示。在这一环节,学生将进一步梳理反思前面所学知识,而后获得对分数的再认知,自主概述单位“1”的内涵,形成对分数的结构化认知。最后,学生学完了本节内容后,教师便可以引领学生回顾,总结自己已经学过的数。学生将总结概述自己所学的数为整数、小数、分数等等。根据学生概述的内容,教师可以拓展,让学生以“计数单位”为索引,将这些数纵横串联,形成对数的整体认知:数都是用计数单位一个个数出来的,充分体现他们结构化认知知识的过程。

(二)“大问题”推进,铺设结构化活动

在实现结构化教学的过程中,教师可以根据自己提炼出来的核心概念,提出“大问题”,以“大问题”的解决推进教学,让学生完成一个个富有挑战性的结构化活动,驱动学生自主探究,多元交流,在思维的碰撞与启发中持续深化知识认知。文章将以人教版小学数学课本教材中的“倍的认识”单元教学为例,综合分析以“大问题”铺设结构化活动实施教学的策略。

1.围绕教学内容,提炼核心概念

在这一环节,教师需要综合分析教学内容,明晰单元教学重难点。从纵向出发,本单元的教学重点是让学生认识“标准量”与“比较量”,而后深化对“倍”概念的认知,依据数量关系完成思辨。从横向出发,学生所需学习的内容为“倍的概念”“倍的简单应用”及“倍的复杂应用”。教师基于自身的内容解析,提炼了单元教学的两个核心概念:“倍的认识”与“倍的应用”,这样便为后续的结构化活动铺设奠定了基础。

2.提出大问题,铺设结构化活动

教师根据教材内容解读的基础,便可以聚焦大概念,提出两个大问题:

问题一:比较量与标准量之间有何关系?

问题二:倍的应用模型有哪些?

教师聚焦以上两个大问题,便可以合理细化相应的实践探究活动。对此,教师可以完成以下活动的布局:

(1)类比迁移,理解概念

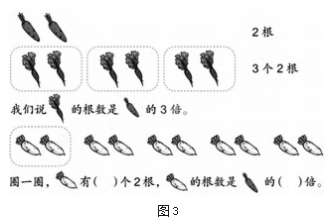

教师聚焦问题一,让学生理解“比较量”与“标准量”。对此,教师可以结合教材50页的萝卜情境图(见图3),设计不同的问题,让学生对比分析。问题如下:

①你从以下图形中发现了什么异同点呢?

②胡萝卜(第一组萝卜)的个数都是2,为什么红萝卜(第二组萝卜)、白萝卜(第三组萝卜)会出现不同的倍数关系呢?

第一个问题是让学生借助图形关注胡萝卜是“标准量”,红萝卜和白萝卜有这样的几组就是胡萝卜的几倍。

第二个问题是让学生感受红萝卜和白萝卜是“比较量”,让学生感受比较量的变化将导致不同的倍比结果。

(2)模型建构,知识应用

教师引导学生了解了“倍的概念”之后,便可以通过应用的方式,辅助学生建立模型,感悟核心思想,提升知识理解及运用能力。

教师可以出示一道比较简单的问题:已知苹果有8个,梨的数量是苹果的4倍,请问梨有多少个呢?学生在这一问题的解决中,将建构以下模型:

梨的数量=苹果数量×4

比较量=标准量×4

学生依据自身解决简单计算题的经验,完成了以上模型的建构,他们将明确倍数关系中“比较量”“标准量”“几倍”分别对应的是“总量”“加数”与“个数”。这样一来,学生便自主建立起了有关于倍数关系与乘法意义之间的关联,实现了展现倍数关系的乘法模型建构,建构起了有关于倍数应用的完整认知体系。

综上所述,在新课标的背景下,结构化教学成为诸多一线教育学者实施课程教学与改革的重点方向。“数与运算”领域的知识点作为学生数学学习的前提与根基,教师可以通过实施结构化教学的方式,优化课程教学模式,助推学生以结构化的视野审视该领域的知识内容,获得对知识的结构化建构,推进实现学生的个性化学习,帮助学生实现对知识的有效串联,大幅提升学生的知识理解及应用效能,达成核心素养发展的目的。

参考文献:

[1]范存丽,张丹.核心素养导向下小学数学主题解读(三)——数与运算[J].小学数学教师,2023(9):4-6+58.

[2]沈凤飞.把握知识脉络,开展结构化教学——以“数的认识”和“数的运算”的教学为例[J].教育视界,2023(23):11-14.

[3]戴津津.小学数学结构化课堂教学模式的研究[J].华夏教师,2022(36):40-42.

[4]赵莉.小学数学数的概念一致性与运算一致性研究[D].长春:东北师范大学,2023.

[5]王岚.“运算一致性”理念下小学数学教学的思与行[J].江苏教育,2023(14):6.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

“产出导向法”是文秋芳教授创建的旨在改进中... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>