SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:小学数学问题链教学是一种以问题为导向的数学教学方法,通过一系列连续的问题,引导学生逐步掌握和应用数学知识。 然而,“在小学数学课堂中采用问题链教学仍存在哪些问题?”“这些问题是否有进一步优化的必要?”“如何优化这些问题?” 这三个问题一直在困扰着教师。为了探索和回答这几个问题,本文进行了实证研究。

[关键词] 小学数学 问题链 优化 实证研究

一、问题提出

问题链教学通过将问题有机地联 系起来,帮助学生理解数学知识,提 高解决问题的能力。但是,在实际教 学中,数学问题链教学还存在一些问 题,如问题设置的不合理、学生参与 度不高等,是否还有其他问题,以及 这些问题如何得到优化解决等,都需 要进行更深入的探索和研究。基于此, 本文对小学数学问题链教学优化进行 实证研究,以提高教学效果。

二、研究设计

(一)核心概念

1. 问题链

问题链是指由一个问题引发另一 个问题,再由另一个问题引发下一个 问题,如此循环,形成一个问题的链 条。问题链通常发生在日常生活中,当 遇到一个问题时,为了解决这个问题 还需要解决另一个问题,而解决那个 问题又需要解决下一个问题,以此类 推,形成了一个问题链。通过解决这一 连串的问题,可以提高思维能力和解决 问题的能力,还可以培养耐心和毅力。

2. 问题链教学

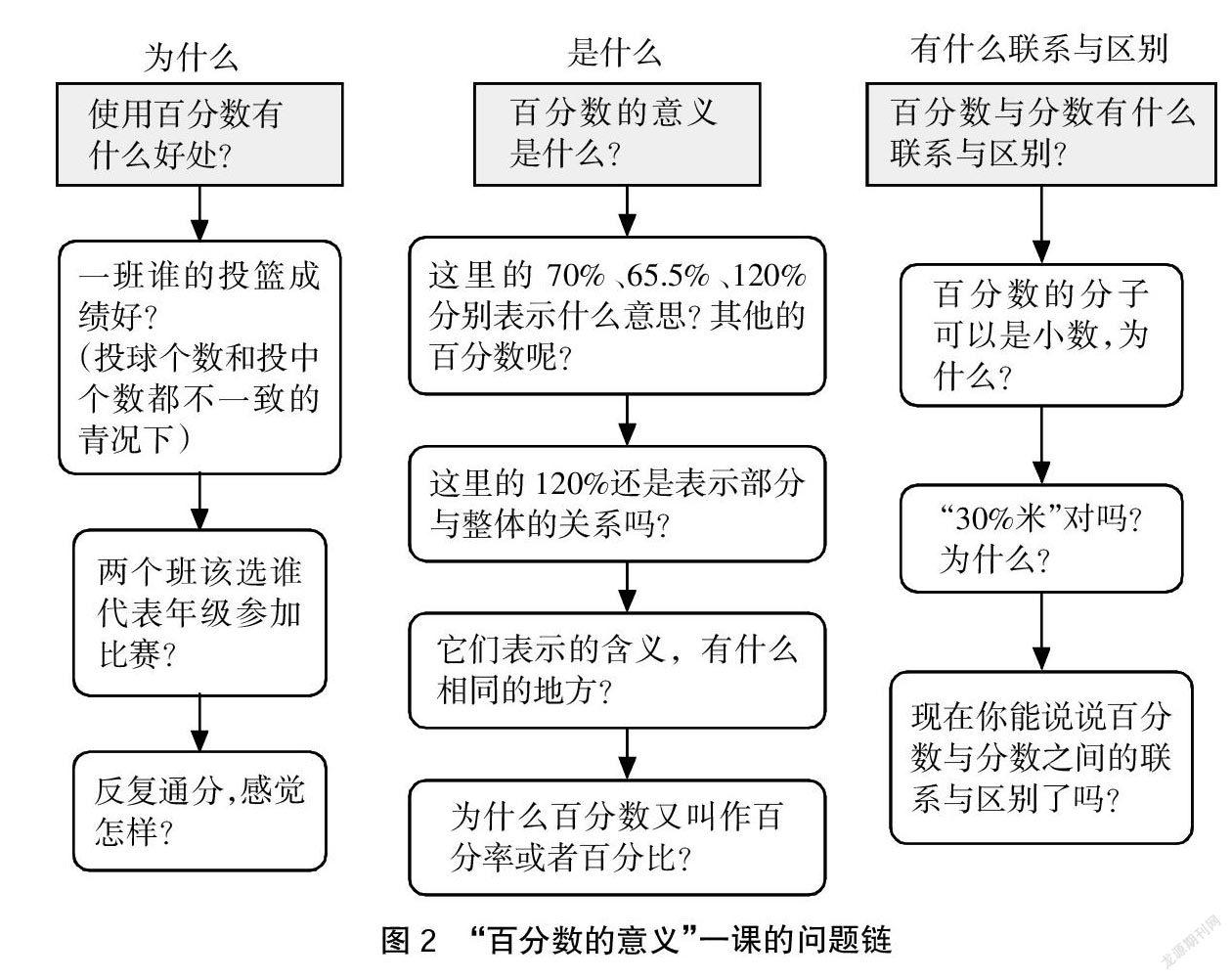

问题链教学的过程通常分为三个 阶段:问题引导、问题探究和问题解 决。在问题引导阶段,教师会提出一 个开放性的问题,引起学生的兴趣和 好奇心,激发他们思考和探索的欲望。 例如,如果主题是“面积”,教师可以 问:“你学过哪些图形?”或者“你知 道它们的面积如何求吗?”这样的问 题能够让学生主动思考,积极参与。 接下来是问题探究阶段,学生会根据 教师提出的问题,展开讨论、研究和 实践。最后是问题解决阶段,学生会 根据自己的思考和探究,提出解决问 题的方法和策略。教师可以引导学生 思考解决问题的步骤、选择最佳的解 决方案,并鼓励他们进行反思和总结。

(二)研究思路

本文对小学数学问题链教学优化 的实证研究,先选取了 2 个班级作为 研究对象,一个是对照班级 A ,一个 是实验班级 B,且这两个班级的任课 教师是同一人。A 班采用常规教学, 没有用问题链对学生的思维进行任何 干涉。 B 班则采用问题链干涉学生的思维,并且问题链形式多变。用两种 不同的方式执教相同的内容,一段时 间后对学生的学习效果进行检测。检 测学习效果的形式是考试和全面调查, 涉及的指标分别设为检测分数、学习 兴趣、思维能力。

三、研究实施

A 班和 B 班的教学内容均为“梯 形面积计算”,其中 A 班教师进行常 规教学,不利用问题链干涉学生的思 维, B 班教师采用问题链干涉学生思 维,且问题链方式灵活多变。考虑到 学生对所讲内容需时间内化,所以研 究时间定为 3 课时:讲课 1 个课时, 练习 1 个课时,检测 1 个课时。

研究过程分别为以下五个阶段:

1. 教学。同一个教师执教两个不 同的班级,且用两种不同的方法进行 教学,但教学内容都是“梯形面积计 算”。A 班级让学生自主探索,发现问 题,交流讨论,最后教师补充,形成 知识后进行练习。B 班级采用问题链 教学,案例片段如下:

问题 1 :同学们,截至目前,我们都学习了哪些平面图形呢?

生: 三角形、长方形、平行四边 形、正方形 … …

问题 2 :你还对这些图形有印象 并能画出来吗?

生: 可以。(尝试动手画)

问题 2 :那么你会计算它们的面 积吗?

生: 可以。(尝试举例说明)

问题 3 :今天我们一起来学一学 如何计算梯形的面积。在老师讲之前, 你自己有好的计算方法吗?

生: 我们可以把梯形转化成已学 过的图形。

问题4: 思路很好,可如何转化?

问题 5 :如果转化成两个三角形 面积之和,那么相关条件是否已知?

问题 6 :如果转化成一个平行四边 形、一个三角形,那么条件是否已知?

问题 7 :大家可以剪一剪、拼一 拼、算一算,并思考“是否像其他平面 图形一样有面积公式求梯形的面积?”

2. 练习。在讲完“梯形面积计算” 后,两个班都进行相应的练习,且练 习的内容相同。

3. 检测。练习之后,就需要对两 个班上学生的知识吸收和内化情况进 行检测。检测试卷用同一份,两个班 级同时进行。

4. 收集数据并分析。该阶段包括 批改试卷、登记分数、全面调查学习 情况,收集这些数据后进行分析。

5. 针对数据分析的结果讨论解决 问题的策略,即优化小学数学问题链 教学的策略。

四、数据与分析

在教学、练习、检测三个阶段结 束后,教师批改学生的分数,并对学 生的学习兴趣和思维能力情况进行全 面调查。所以,形成了检测分数、学 习兴趣、思维能力三个指标的数据。

(一)检测分数

对“梯形面积计算”检测后,A 班平均分 82.67 分, B 班平均分 91.43 分。从分数集中趋势来看,A 班分数 集 中于 70~80 分,一共 41 人,最高 分 100 分,最低分 56 分;B 班分数集 中于 80~90 分,一共 37 人,最高分 100 分,最低分 72 分。

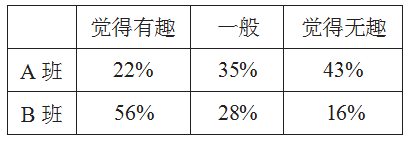

(二)学习兴趣

在对两个班级学生的学习兴趣进 行调查后,形成了如下数据:

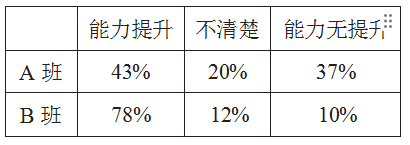

(三)思维能力

在对两个班级学生的思维能力进 行调查后,形成了如下数据:

五、研究分析与策略优化

根据“检测分数”这项指标来看, A 班的平均分低于 B 班, A 班集中的分 数段比 B 班低。根据“学习兴趣”这 项指标来看,A 班大部分学生认为常 规教学的兴趣不足,B 班有 56% 的学 生认为课堂有趣,教师提出的问题能 不断引导他们的思维。根据“思维能 力”这项指标来看,A 班有 37% 的学 生认为自己在上完课后能力方面并未 出现明显提升,而 B 班这方面数据只 有 10%,这可以说明问题链教学起到了 一定作用,能以问题链为思维导向,以 问促思,以思促学,有效培养了学生的 思维能力,提高了数学课堂教学效果。

在教学策略上,首先,注意问题 链的设计。问题链应该具有逐步推进 的特点,即从简单到复杂,从基础知 识到应用题,引导学生逐步深入地理 解和掌握数学知识。同时,问题链中 的每个问题应该具有一定的连贯性,前一个问题的解答可以为后一个问题 提供线索,激发学生的思考和兴趣。 其次,可以采用一些互动性较强的教 学方法,增加学生的参与度。比如, 可以将学生分成小组,每个小组轮流 回答问题链中的问题。这样不仅可以 让学生相互交流和合作,还可以培养 他们的团队合作精神和解决问题的能 力。此外,可以设置一些奖励机制, 鼓励学生积极参与问题链的解答,提 高他们的学习动力。

另外,教师应该充分了解学生的 学习水平和学习需求,根据学生的实 际情况进行问题链的设计和引导。教 师可以通过提问、点拨等方式,引导 学生找到解题的方法和思路,并及时 给予肯定和鼓励,增强学生的自信心 和学习兴趣。同时,教师还可以在问 题链的过程中对学生的解答进行及时 的评价和反馈,帮助他们及时纠正错 误,提高解题的准确性和效率。

最后,给学生提供一些辅助工具 和资源,帮助他们更好地进行问题链 的解答。比如,可以提供一些数学参 考书籍、习题集或在线学习平台,供 学生在课后进行巩固和拓展。同时, 可以为学生提供一些解题技巧和方法 的指导,帮助他们更好地应对问题链 中的各种问题。

参考文献:

[1] 赵芳琴 . 小学数学问题链教学 策略研究 [J]. 数学学习与研究 , 2023(6): 50-52.

[2] 黄宁 . 构建小学数学问题链构 建的策略 — 以“两位数乘两位数” 为例 [J]. 山西教育(教学) , 2022(7): 39-40.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/76244.html