摘要 : 文章首先从劳动素养、劳动价值观、劳动实践三个方面对大学生劳动教育的现状进行了调研,然 后提出了大学生劳动教育的改善策略,包括提高大学生劳动认知,充分调动其主观能动性;注重大学生 劳动价值观的培育;满足大学生个性化、多样化的劳动教育需求;完善劳动教育评价反馈机制。

党和国家把劳动教育纳入培育社会主义建设者和接班人的要求,这就促使学校必须全面培养学生的道德品质、智力素质、体育健康、艺术欣赏和劳动技能,以实现全面发展的综合教育目标[1-3] 。2020 年,教 育部发布《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》,详细 规定了劳动教育的具体目标和内容,并将劳动素养纳 入学生综合素质评价体系,以培养学生的实践能力, 促进学生的全面发展[4],进而促使学生形成正确的世 界观、人生观、价值观[5-6] 。与此同时,随着全球科技和 产业的迅速变革,人类劳动正变得越来越依赖智能技 术、数字环境和信息系统 。这种变化不仅扩展了传统 劳动的时空和价值维度,还对劳动教育提出了新的需 求和挑战。当前,伴随数字技术的快速发展,各种新型 劳动形态如数字劳动和虚拟劳动正迅速兴起。这些新 型劳动形态的主要特征包括劳动场景的数字化、劳动 工具的信息化、劳动手段的智能化及劳动目标的创新 化[7] 。在此背景下,高校对劳动教育进行重新审视,是 为中华民族伟大复兴输送高素质劳动者、提供人才智 力支撑的必要举措。即高校要始终围绕“培养什么人、 怎样培养人、为谁培养人”的根本问题,在新工科背景 下积极思考,认识到劳动教育可以使学生在实践中学 习和掌握各种实用技能,培养他们解决实际问题的能 力和创新思维,进而有效提升他们的综合素质。

与以生产劳动和技术劳动为指导内容的传统劳 动教育相比,新形势下的劳动教育,除了体力劳动和 脑力劳动,需要更加注重劳动者的身心、手脑、知能、 情意等诸多要素的协同融合 。 目前,学界对于劳动教 育的理解主要包括四种观点[8-9]。第一种是“ 劳动的教 育”,目的是培养学生掌握必要的劳动技能和能力;第 二种是“ 劳动式教育”,强调学生通过实践劳动实现成长,并改造自己及社会生活;第三种是“ 劳动创新教 育”,即以现代信息技术为核心,拓宽学生参与传统生 产劳动的内涵和功能;第四种是“ 劳动育人”,即劳动 教育本身就是教育目的,旨在培养学生正确的劳动观 念、劳动习惯和品质,提升他们的劳动能力 。尽管这四 种理解各有不同的侧重点,但它们的根本目标都是通 过劳动教育培养学生的劳动情感和素养,以达到更好 的教育效果 。现阶段,劳动教育具有两个主要的本体 价值,即育人价值和社会价值 。育人价值强调劳动教 育对于实现教育目标的促进作用,其核心在于通过劳 动促进个体的全面发展;而社会价值则强调劳动教育 对国家和社会发展的服务功能[10]。换言之,劳动教育不 仅能够培养个体的素质和能力,还能够为社会的进步 和繁荣作出贡献 。 因此,劳动教育的本体价值在于既 关注个体的成长和发展 , 又关注社会的进步和发展。 显而易见,劳动教育有综合育人价值,可树德、增智、 强体、育美[11-12] 。 因此,大学生劳动教育须积极回应时 代需求,融入时代元素,充分体现社会主义核心价值 观和劳动精神,传播劳动理念、知识和技能 。 由此,劳 动教育在德智体美劳“ 五育”中扮演着重要的角色,通 过与生产实践结合,在高校中发挥着全面、全过程、全 方位的综合育人作用 。即它不仅能够培养学生的劳动 技能和能力,还能够促进学生德育、智育、体育和美育 的综合发展 。下面,本文拟以某校大学生劳动教育实 况调研为依托,针对调研结果,梳理、查找和总结问 题,并制定改善策略。

一 、 大学生劳动教育的现状

笔者现以某大学在校学生为研究对象,通过问卷 调查的形式了解大学生劳动教育的现状 。本次调查覆 盖该大学一年级至四年级在校学生,共计 408 人,男生和女生各占比 50%,问卷回收有效率为 100%。通过 数据分析,可以发现大学生劳动教育存在以下问题。

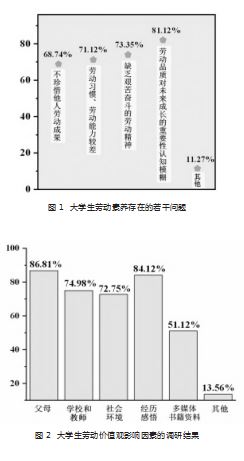

(一)劳动素养方面

如图 1 所示,多数大学生认为自己不珍惜他人劳 动成果,缺乏良好的劳动习惯和一定的劳动技能,缺 乏艰苦奋斗的劳动精神,对劳动品质对未来成长的重 要性认知模糊 。此外,本次调查还暴露出部分学生存 在劳动功利化等不良倾向。

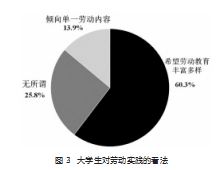

(二)劳动价值观方面

笔者在劳动实践中发现,多数学生没有意识到劳 动意志品质的重要性及其对自身未来发展的帮助与 意义,或者是相关认知不清晰。如图 2 所示,调研发现 绝大多数学生认为来自父母和个人成长经历的影响 占首要位置,其次认为学校和教师的言传身教及社会 环境的价值观引导 ,对自己的劳动价值观影响较大。 此外,当下多媒体信息和书籍资料也会对大学生的劳 动价值观产生一定影响。

(三)劳动实践方面

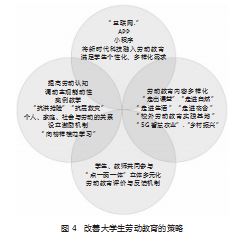

绝大多数学生认可并肯定了劳动教育的意义和 重要性,但学生对劳动实践形式、内容设计等诸多方 面,还存有更多期待,如图 3 所示。

据上可知,目前大学生劳动教育仍存在些许不足, 劳动教育内容和学生的日常生活存在一定的距离感, 导致学生对劳动教育实践意义的认知不清晰、不明确, 但大学生对于劳动教育仍有更多期待 。另外,在劳动 技能培训方面,缺乏专业师资力量的指导,且劳动实践 形式过于单一。对此,高校需要组建熟悉劳动教育规律 并具备相关专业知识的教师团队,有效地整合各种劳 动资源,并开发出适应学生需求的劳动课程 。同时,教 师团队应该具备指导学生进行劳动实践活动的能力, 能够引导学生在实践中获得真实的经验和知识。上述 调研结果说明,劳动教育实践亟待进行有针对性的优 化调整,以满足大学生劳动教育的多元化需求。

二 、 大学生劳动教育的改善策略

结合前期调研结果,本文拟从四个方面探寻大学 生劳动教育的改善策略,如图 4 所示。

(一)提高大学生劳动认知,充分调动其主观 能动性

第一,教师可结合正在经历的和过去发生的重大 公共事件,如抗洪抢险、抗震救灾等,让大学生充分了 解劳动与健康、劳动与自我发展、劳动与父母子女、劳 动与奉献精神、劳动与自我境界的提升、劳动与社会 进步、劳动与合作共赢等之间的重要关联性,围绕社 会主义核心价值观,将劳动认知深刻融入“ 人类命运 共同体”,提高大学生的认知高度与理解深度。

第二,教师可设立激励机制,以班级或特定集体 为单位,鼓励所参与集体和个人评优评先,限额评选 校园劳动模范,并与大学生素质拓展学分挂钩,以先进典型推动大学生自我学习,使其主动查找不足,广 泛调动大学生参与劳动教育的积极性,切实提高大学 生的投入度。

(二)注重大学生劳动价值观的培育

劳动本身就是真、善、美相统一的过程,因此开展 大学生劳动教育的前提是以德为先,注重劳动教育与 其他学科内容整合过程中德育因素的有机渗透,将劳 动教育作为落实德育的重要途径,潜移默化地提升学 生的道德认知水平,培育学生积极的道德情感。另外, 强调利用实践性学习、公共服务等多元化教学形式, 引导大学生在劳动实践中磨炼道德意志,促进道德知 识转知成行。

教师要通过丰富劳动教育内容,改变学生对劳动 教育乏味的刻板印象,增强劳动教育的丰富性、趣味 性和学习性,同时使劳动教育真正贴近学生生活,让 学生能沉浸式感受劳动 。具体措施如下 。①组织学生 在专业实验室等开展劳动教育 。期间,在专业课教师 的指导协助下,整个劳动实践过程提高了学生的劳动 兴趣,使大学生深入学习和了解了本专业实验室的安 全防护须知、专业仪器设备运行注意事项、清洁维护 要点等相关专业背景知识(如盛过硫酸的容量瓶可以 用少量碱液先中和一下,再加水清洗,清洗后的液体 要倒入废液收集桶),完成了劳动教育与专业知识技 能的有效结合,能使学生学以致用、学有所得,增强获 得感 。②由学生或班级团体向学校后勤单位提出申 请,之后由后勤工作人员统筹划定区域,学生在后勤 工作人员的指导下,协助完成学校部分绿植的浇灌、除草、松土及校园公共环境维护等工作 。与传统的室 内课堂教学相比,更贴近大自然的实践不仅让学生身 心得到放松,也增强了大学生的劳动体验感,能使其 从劳动实践中获得感悟, 体会劳动教育的深刻意义。 经过辛劳付出,大学生对校园环境绿化和公共设施维 护日常有了进一步了解,有利于其增强关于生活环境 的主人翁意识,对城市绿化环境和“ 绿水青山就是金 山银山”也能形成更深刻的理解,进而有助于真正践 行“保护环境,人人有责”。③充分利用学校与校外企 业合作建立的校外大学生劳动教育实践基地,发挥劳 动育人新平台校企合作、优势互补、资源共享的优势。 比如,笔者所在学校引导学生为校外大学生劳动教育 实践基地的 5G 智慧农业乡村振兴示范点建设添砖加 瓦,贡献智慧和青春力量,同时以乡村振兴战略为契机, 校企协同育人,高质量服务人才培养工作,其中劳动教 育内容由校企共同设计安排,已取得较好实效 。④组 织学生在宿舍培育绿植盆栽,从种子发芽到绿植修剪 养护全程都由学生负责,使劳动教育渗透生活 。这样 学生对劳动教育的参与度大大提高,均十分用心地对 待自己的盆栽,增强了劳动体验感。另外,通过在日常 生活中精心养护自己的绿植,以及对绿植生长过程的 观察和期待,大学生能够切身感受到劳动的意义,进 而树立正确的劳动价值观 。 由此,大学生可通过自我 劳动收获获得感、幸福感,并形成对“ 劳动最光荣”等 传统美德的真实体悟和认知。

(三)满足大学生个性化、多样化的劳动教育需求

面对互联网时代背景下成长起来的青年一代,在 大数据、云存储、人工智能等新兴科技浪潮的引领下, 大学生劳动教育应被赋予新的时代内涵并满足新的 时代需求,以跨界融合的多重思维、多元化视角加以 重新审视 。为强化大学生劳动教育(实践)全过程管 理,需要对劳动教育的各环节、各要素、各需求进行统 筹优化,以发挥劳动教育(实践)对学生全面发展的促 进作用 。可采取的部分具体措施如下。

第一,在劳动教育前,使用互联网平台、小程序、 APP 等新媒体技术收集劳动成员(大学生)的特征信 息,实现任务的高效分配,例如,由小程序完成在不同 性别比例条件下,小组成员的随机名单、劳动划分区 域的随机平均分配,并根据前期数据收集情况,在任 务量分配中给予一定的人文关怀,工作量分配按输入 比例自动倾斜 。 同时,采用现场扫码签到、拍照签到、GPS 定位签到等方法(便于缺勤、事假、病假等劳动教 育考勤状况统计),节省传统点名核实的人力与时间成本。

第二,对于在劳动教育实践过程中遇到的困难或 突发情况 , 大学生可随时通过手机利用互联网平台、 小程序、APP 等及时进行反馈 。这样指导教师就能够 在线实时获取事发地点,在“ 第一 时间、第一现场”了 解到相关问题的影像实况,便于做出准确清晰的判断, 并给出更为合理的调动、组织与协调方案,解决相关 问题,实现劳动教育全过程的高效管理,保障劳动教 育实践的质量。

( 四)完善劳动教育评价反馈机制

高校要基于劳动教育实施的实际情况,确保评价 方式与实施环节相匹配,并且利用现代化教育技术对 学生的实际表现进行监测评价。这样的评价方式能够 更加准确地反映学生的真实能力和水平,且能够方便 教师及时提供指导,完善劳动教育评价反馈机制。

第一,劳动教育活动完成后,每一个学生都要上 传劳动成果的照片、视频等,汇报劳动实践情况;不同 区域的小组长(由学生担任)要进行检查并收集信息; 指导教师应随机实地检查并汇总反馈意见。通过上述 “ 点—面—体”的三维劳动教育成果评价,可形成具体 的劳动教育成果反馈信息 。 同时,通过数据与信息分 析可获取该次劳动教育中存在的难点、盲区及需要强 化解决的弱点问题等二次信息 。另外,要对学生劳动 实践强度(可对工作量或工作强度,赋予具体分值进 行量化)、实践速度(完成同一工作任务所耗时间)、实 践效果(优、良、差三个等级或打分制)等数据信息进 行关联分析,搭建数据模型,并将此作为下一次科学 合理安排劳动实践任务的重要参考依据。

第二,劳动教育活动结束后,运用小程序或 APP 等收集学生互评、指导教师评分,并结合线上考勤数 据、劳动实践完成度,多元化综合评价结果,评选出个人“劳动模范”和“先进劳动集体”。

概言之,通过丰富劳动教育内容,实施激励制度, 将互联网平台、小程序、APP 等融入劳动教育,强化劳 动教育全过程管理,建立包括学生反馈在内的多元综 合评价与反馈机制,实施“走进自然,走进生活”“贴近 趣味,贴近专业”等一系列举措,促使大学生参与劳动 教育的积极性和参与度均有了显著提高,实现了理论 教育与劳动实践的有机融合。

三 、 结语

劳动教育的重点是将劳动和教育有机地融合在 一起 。劳动不仅是一种实际的行动,同时也是一种教育的手段和载体 。 因此,高校要实现劳动教育与德智 体美的有机统一,即以劳树德、以劳增智、以劳强体、 以劳育美。积极探索新形势下大学生劳动教育的改善 策略,不断构建系统完善、资源丰富、内容多样、机制 健全的劳动教育,加强劳动教育师资队伍建设,已成 为当下重要的教育焦点之一。本文通过将劳动教育内 涵融入校内外劳动实践、宿舍日常等多个教育环节和 场景,以促进理论学习与劳动实践时时融通、处处感 受。笔者认为,教师要不断更新和深化劳动教育内容, 使大学生具备一定的创新创业意识和动手实践能力, 在强健体魄的同时,形成健全人格 。同时,不断深化劳 动教育改革,培养学生在劳动实践中发现美、体验美、 鉴赏美、创造美的认知和能力,也是进一步对标社会 主义建设者和接班人的培养要求,以及落实好立德树人根本任务的重要体现。

参考文献

[1] 吴安春,姜朝晖,金紫薇,等.落实立德树人根本任务:习近平总书 记关于教育的重要论述学习研究之十[J].教育研究,2022,43(10):4- 13.

[2] 柴素芳,蔡亚楠.加强劳动教育培育时代新人[J].中国高等教育, 2021(9):10-12.

[3] 朱爱国.劳动教育的内核:教育与劳动的“ 实质”融合[J].湖北教 育,2019(3):11-12.

[4] 教育部关于印发《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》的通知[EB/ OL].(2020-07-07)[2023-06-25].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/jcj_ kcjcgh/202007/t20200715_472808.html.

[5] 张杨,管伟康.高校劳动教育实施路径探索:以创新创业为切入 点[J].创新与创业教育,2021,12(5):144-152.

[6] 陈亮,康钊 .新时代劳动教育的价值诉求与路径探讨[J].教育观 察,2020,9(15):12-14.

[7] 程文冬, 闫莉,李星,等.新工科视域下基于“智造创新工场”的劳 动教育模式探索与实践[J].高等工程教育研究,2022(6):32-38,164.

[8] 班建武.“新”劳动教育的内涵特征与实践路径[J].教育研究,2019, 40(1):21-26.

[9] 王红,谢诗思.本体论和工具论:新时代劳动教育价值诉求的辨 析[J].中国教师,2020(3):20-24.

[10] 王红, 向艳.新时代劳动教育教师的专业素质结构研究[J].教育 发展研究,2021,41(22):62-68.

[11] 田鹏颖.高校劳动教育的本体价值和实施途径[J].中国高等教 育,2020(15):6- [12] 张琰,杨玲玲 .彰显劳动教育综合育人价值[J].中国高等教育, 2020(9):8-9.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

“产出导向法”是文秋芳教授创建的旨在改进中... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>