SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章基于混合式教学创新研究现状,首先分析了统计学课程教学创新需解决的痛点问题,然后提出了以学生为中心的统计学课程教学创新理念与创新设计,最后阐述了以学生为中心的统计学课程教学创新实践。

关键词:统计学课程;以学生为中心;混合式教学

近年来,随着互联网技术与大数据分析行业的高速发展,大数据成为统计分析的重点内容,而逐渐增长的行业需求对统计学课程的教学改革提出了崭新的挑战,由此,越来越多的统计学专业教师开始使用混合式教学,促使混合式教学逐渐成为高等教育的新常态[1],期望通过充分利用新技术和新方法研究新问题[2],实现教学模式的创新。

混合式教学创新实践有利于改善学生学习习惯,提升和巩固学生的学习效果,增加师生间交流讨论的时间,为教师提供更多了解学生学情的平台和机会。混合式教学设计基于线上线下两方面的有效融合达成既定的教学目标,但是目前在教学中也存在着一些困难。比如,如何有效顺畅实现线上线下教学融合?受各种原因影响,若部分学生暂缓返校,此时线下翻转教学如何保证未到校学生的学习质量?一些未返校学生处于偏远地区,家庭环境和学习环境不佳,信息技术能力不强,网络运行不流畅,如何在不影响其他学生学习的情况下保证这部分学生的学习效果?为了有效达成教学目标,教育者亟须挣脱空间束缚,打破产学研用壁垒,实现高校人才培养与社会人才需求的有效对接。在国家级一流本科课程统计学原理的引领下,针对混合式教学存在的问题和教学痛点问题,在教学创新方面展开探索与实践,融合课程改革与行业需求,促使学生理论和实践相结合,促进统计学课程创新,全面提升课程质量,可为学生理解专业知识、掌握专业能力、培养专业素养奠定学科基础,提供有力支撑。

北方民族大学(以下简称“我校”)统计学课程以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面落实立德树人根本任务,系统讲授统计知识,帮助学生构建统计思维,让学生具备发现、转化、分析和解释问题的能力,掌握设计问卷、收集数据、处理数据、统计分析、撰写报告及汇报评价等一体化技能,从而有效培养具有家国情怀、科学素养的高素质应用型人才。

一、混合式教学创新研究现状

国内外关于混合式教学创新的研究文献较多,大多基于以下两方面。

第一,混合式教学方法和教育理念研究。卢娜和温特斯[3]通过实验发现混合式教学的测试成绩要比传统教学好,学生学习更有效,由此验证了混合式教学的优势。冯友梅等[4]指出,以产出为导向的重点是学生学到了什么,将学生取得的学习成果作为可测量的重要指标。吴华君等[5]基于S-O-R框架和TAM模型,提出教师支持对MOOC课程持续学习意愿的影响模型,并通过实证分析发现感知易用性和有用性等因素对持续学习意愿的影响是正向的,教师技术性支持直接影响感知易用性和感知有用性等。刘华和敖谦[6]以计算机课程为例,基于移动学习理论和联通主义学习理论构建了混合式教学模型,并做了实证分析。桑基等[7]阐述了不同教学方法,认为应在考虑教学法的前提下选择技术工具,并讨论了如何借助技术手段进行混合式教学,创设主动、协作和真实的学习体验。李瑞峰和王晔[8]在新文科中探索了以能力提升和价值引领为核心的产出导向教学模式,通过预期产出进行教学设计。

第二,混合式教学创新改革与实践研究。李欢[9]针对课程特点及分层教学设计了计算机类课程的教学过程,并给出了课程设计实例。岳曼曼和刘正光[10]讨论了混合式教学与课程思政的融合,从育人理念、目标、环境和路径等层面论述了二者具有高度的契合性。任军[11]指出构建混合式教学模式改革,应着力抓好顶层设计、培训体系、质量监控与信息反馈机制、激励体系和服务体系,相应实践也表明该方法能提升教师教学能力,以及学生学习的积极性。丁妍等[12]分析了2019年全国高校混合式教学设计创新大赛获奖课程的教学设计,研究了课程教学设计质量与倾向,发现案例课程活动和测评设计较薄弱,教师对制定教学活动规则和评价标准则关注不足,提出混合式教学要在倡导“学生中心”范式下进行教学改革。

概言之,如何成功地进行混合式教学创新是教学研究的重中之重,教师作为混合式教学的设计者、执行者和评价者,应把握班级学情及存在的问题,从教学重塑和教学转型角度进行思考和设计,明确教学目标,制定教学内容、教学活动及教学评价。

二、统计学课程教学创新需解决的痛点问题

我校统计学课程在第三学期开设,面向统计学等专业,共32学时,其中线下16学时。此时,学生已学过基础课程,熟悉数学公式及其逻辑体系,思维活跃,对统计分析有浓厚的学习兴趣。但同时,由于班级超六成以上的学生来自基础教育不太发达的地区,学生学习能力差异非常大,学习专注度、实践应用能力及创新能力还有待进一步提高。经过多年的研究、探索与实践,统计学课程教学创新需解决的教学痛点问题如下。

第一,确保学生通过分析和转化将行业真实问题拆解为基础的统计问题加以解决,成为教学内容创新方面的痛点问题。当前,学生缺乏从宏观上对统计分析过程、步骤和框架的把握,且由于理论与实践结合不紧密,因而学习的积极性不高。大数据行业的快速发展对统计学教学内容实时更新的需求非常强烈,教师要确保实际问题和典型案例及时进课堂,为学生构建真实的教学情境,调动学生学习的积极性,从而解决教学内容与实际脱节,学习效果不理想的问题。

第二,通过各种教学方法提升学生的实践应用能力,成为教学方式方法创新方面的痛点问题。学生的实践应用能力培养需要落实到问卷设计、数据分析、统计推断、统计报告撰写和汇报等环节,从而推动专业能力的综合发展,同时实践应用能力的提升依赖于各环节的顺畅运行,故教师要在教学实践中通过创设合理的教学情境,补充缺失环节,引导学生通过产学研用完成调查、分析和报告的全过程,弥补实践能力不足的缺陷。

第三,设计科学规范的评价标准并采取客观有效的评价方式,成为学习评价创新方面的痛点问题。统计分析并非单人能够完成的,而是常常需要依托小组实践活动来完成,对此,教师设计科学规范的评价体系,让学生发现并分析自己学习中存在的问题,并通过组内评价、组间评价及教师评价全面准确评价学生学习能力,可有效解决学生能力发展评价不规范的问题。

三、以学生为中心的统计学课程教学创新理念与创新设计

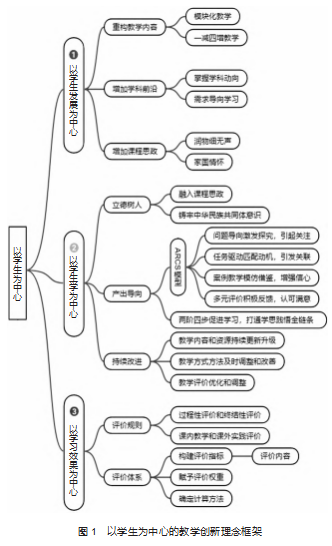

教学创新中要坚持立德树人根本任务,以产出为导向,秉持“以学生为中心”的教育理念,将信息化技术融入教学设计与实践过程,在以学生发展为中心、以学生学为中心及以学习效果为中心这些理念的指导下创新教学内容、教学方式方法和学习评价,持续改进教学。以学生为中心的教学创新理念框架如图1所示。

针对课程教学痛点,对标学校人才培养定位、专业目标及行业市场需求,集聚国内外优质教学资源,构建学生、教学团队、校外专家优势互补的学习环境,以学生发展为中心厘定教学重难点,重塑课程目标,并按照模块化原则和“一减四增”思路重构教学内容。在教学内容重构的基础上,以产出为导向,通过两阶四步创设以学生学为中心的教学情境。课程实施分为课内教学和课外实践两阶段,其中课内教学由课前、课堂和课后各环节构成,教学过程由教师端引导、提问、指导和点评四步骤和学生端自学、思考、借鉴和演练四步骤组成。应以学习效果为中心设计评价规则、评价内容和评价体系,将过程性评价和终结性评价相结合,实施课内教学和课外实践相融合的多元化评价机制,做到从学习全过程考核学生学习效果。

四、以学生为中心的统计学课程教学创新实践教学创新改革的举措包括以下三点。

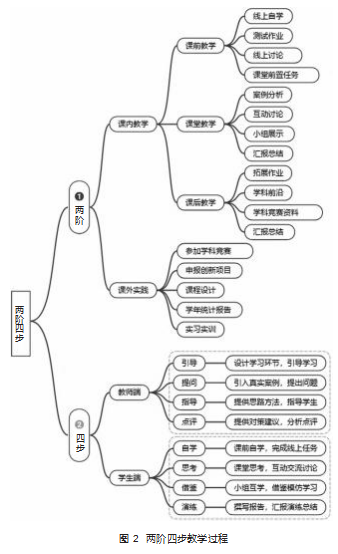

第一,以学生发展为中心厘定教学重难点,将课程目标重塑为知识、能力、思维和素养四个方面,按照知识结构将课程内容划分为六大模块,按照减少课堂理论讲授时间、增加线上优质学习资源、增加互动交流和讨论、增加课程思政元素、增加学科前沿及课外拓展的“一减四增”思路重新设计教学内容,如图2所示。

课程目标设置如下。知识目标:准确描述统计学概念、方法和模型;复述不同统计方法优缺点及使用范围;复述统计调查、数据收集与分析步骤及注意事项。能力目标:设计调查问卷收集数据;运用统计方法和统计软件分析解释实际问题;具备撰写、汇报和评价统计报告的实践应用能力和创新能力。思维目标:区分统计概念、性质与模型的使用范围,评价不同统计方法。素养目标:加深对我国经济社会发展认知,强化国家发展信心,增强民族自豪感、责任感和使命感;基于学生学情构建学习小组,强化团队协作和沟通能力,铸牢中华民族共同体意识;明确统计分析人员的职责和工作态度。

将六大教学模块按学习难度拆分为高、中、低知识点,将学习难度中下的知识点制成微课视频,辅以最新的真实统计案例、章节测试、小组作业等,如此,“学困生”可通过多次强化学习完成线上学习任务,学优生也可参与更高挑战度的讨论和学科前沿知识的学习,有效提高了学习的积极性。学习难度较高的知识点则可以通过课堂讲授、讨论、交流、汇报、点评等方式在课堂教学中完成学习。

第二,在教学内容重构基础上,通过两阶四步创设以学生学为中心的教学情境,调动学生学习的积极性和主动性,提升学生的学习质量和效果。两阶是指课内教学和课外实践两阶段,其中课内教学的课前部分由课前线上自学、测试作业、线上讨论及课堂前置任务等环节组成,课堂线下教学由案例分析、互动讨论、小组展示、汇报总结等环节组成,课后教学通过拓展作业、学科前沿、学科竞赛资料等环节完成教学效果的巩固和提升;课外实践通过教师指导参加学科竞赛、创新训练项目,完成课程设计、学年统计报告、实习实训等方式解决真实问题,包括选题准备、调查框架、设计问卷、收集数据、统计推断、撰写报告、汇报总结等环节。教学过程中,教师端包含引导、提问、指导和点评四步骤,学生端包含自学、思考、借鉴和演练四步骤,教师要精心设计教学环节引导学生自学,引入真实案例提问并引发学生思考,提供思路方法指导学生借鉴模仿,提供分析建议供学生实战演练。

针对因理论教学与实践技术鸿沟而导致的知识链、技术链和价值链的有效衔接痛点,首先,要调动学生学习的积极性和主动性,教学过程中采用多学科融合的最新案例资源,融入课程思政内容,讲好中国故事。分配学习小组时,以主动性较低的学生成绩作为小组成绩,激励组内同伴互助互学互教,通过提醒、督促、协助、一对一、同伴互学等方式巩固学习效果。其次,课堂采取任务驱动、基于问题导向学习(PBL)、案例教学(CBL)、团队互学(TBL)等方式培养学生思考、分析和实践能力,使其逐步完成全面分解问题、交流讨论问题、发现并解决问题的流程。最后,通过学习学科竞赛资料,整合学科前沿成果和教师科研成果反哺教学创新,小组完成统计调查全过程并做汇报,从而提高实践应用能力。

第三,以学习效果为中心设计评价规则、评价体系和评价内容,将过程性评价和终结性评价相结合,实施课内教学和课外实践相融合的评价机制,建立多元化学习评价体系,从学习全过程考核学生学习效果。评价内容包括课内评价(包括课前、课堂和课后)、课外评价和期末评价三部分,如图3所示。

教师要充分利用信息化手段开展教学评价,结合组内评价与组间评价,对课内、课外学习活动进行全方位立体化的评价,在教学过程中有效实现过程性评价导向与鉴定、诊断与改进的功能,开展有针对性的指导,如此可有效提高学生的参与度与获得感。终结性评价弃用了单凭记忆的客观题,能充分考查学生的理解、分析、思辨、评价及应用等能力。

五、结语

基于混合式教学,教师在统计学课程中创设了以学生为中心的教学环境,在教学内容、教学方式方法和教学评价等方面进行了创新实践,经过近六年的探索和实践发现,以学生为中心的教学创新对促进统计学课程质量提升效果显著,具有科学性、创新性和可操作性,在同类课程中具有示范推广意义,成效较为明显。当然,混合式教学创新仍存在一些不足和需要改进的地方,诸如线上平台资源的实时更新与适量精减,不能成为资源堆积的仓库;要在学习过程中及早发现学习主动性不足的学生,给予支持和帮助,而不能任其浑水摸鱼,得过且过;还要善于运用最新的学科动向吸引学生专注于线下课堂,保证交流通畅。

参考文献:

[1]NORBERG A,DZIUBAN C D,MOSKAL P D.A time-based blend-ed learning model[J].On the horizon,2011,19(3):207-216.

[2]敖谦,刘华,贾善德.混合学习下“案例—任务”驱动教学模式研究[J].现代教育技术,2013(3):122-126.

[3]LUNA Y M,WINTERS S A.Why did you blend my learning?A comparison of student success in lecture and blended learning intro-duction to sociology courses[J].Teaching sociology,2017,45(2):116-130.[4]冯友梅,颜士刚,李艺.论核心素养语境下教育目标分类体系的构建逻辑:源自对布鲁姆风格教育目标分类体系的拷问[J].电化教育研究,2018,39(6):5-10.

[5]吴华君,葛文双,何聚厚.教师支持对MOOC课程持续学习意愿的影响研究:基于S-O-R和TAM的视角[J].现代远距离教育,2020(3):89-96.

[6]刘华,敖谦.基于微信公众平台的混合式教学:以“网线制作六步法”课程为例[J].现代教育技术,2017,27(1):48-54.

[7]桑基,张永胜,肖俊洪.以教学创新引领技术应用[J].中国远程教育,2020(5):46-53,77.

[8]李瑞峰,王晔.基于OBE理念的管理学课程混合式教学创新研究[J].内蒙古财经大学学报,2020,20(3):41-45.

[9]李欢.基于混合式教学模式的教学改革探索与实践[J].高教学刊,2016(4):133-134.

[10]岳曼曼,刘正光.混合式教学契合外语课程思政:理念与路径[J].外语教学,2020,41(6):15-19.

[11]任军.高校混合式教学模式改革推进策略研究[J].现代教育技术,2017,27(4):74-78.

[12]丁妍,范慧慧,苏永康,等.混合式课程教学设计质量与倾向的研究:以全国30门获奖混合式课程为例[J].电化教育研究,2021,42(1):107-114.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

“产出导向法”是文秋芳教授创建的旨在改进中... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>