SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要 : 民歌蕴含着浓厚的文化底蕴 , 体现着民族精神 、凝聚着集体智慧 。 学校作为文化 传播的场所 , 具有传承优秀民族文化的责任与义务 。本文中 , 教师在民歌教学通过比较 学习 , 学生体会到作品的特点 、演唱的风格 、 民歌的韵味 , 把握住民歌所体现的精神内涵 , 树立学生对中华民族优秀传统文化的自信 。

关键词 : 比较学习 民歌教学 小学音乐

民歌是劳 动 人 民 在 社 会 实 践 中 口 头 创 作 的 歌 曲 , 具有着浓厚的人文底蕴 , 体现着中华民族的民族精神 , 是劳动人民的智慧结晶 。 民歌是音乐最初的胚芽 , 是民族音乐重要的组成部分 。作为一 名音乐教育工作者 , 我们有义务也有责任将我国优秀的 民歌教给学生 , 让学生认识民歌 、 了解民歌 、感悟 民歌 , 帮助学生建立正确的文化信仰 。

音乐是听觉的艺术 , 只有在 听 觉 中 进 行 比 较 , 引导思维辨析 , 引发内心的感悟 。这样的感悟是学 生通过耳朵接受信息 , 获得对事物的表象认识 , 再 进而思维加工抽象出概念具体化 , 这样所产生的认 识是生动 的 、具 体 的 、 直 接 的 , 它 并 不 是 针 对 某 一个事物 , 要是针对事物间的同异关系进行比 较 。 相比较的事物互为参照物 , 在比较的过程中事物之 间的异同点 , 他们之间的联系凸显出来 。我们引导 学生在比较中 , 从感知到理解 , 这样的 辨 析 过 程 , 符合学生的认知规律 。

比较学习就 是 将 彼 此 相 互 联 系 又 互 相 区 别 的 授课内容经过老 师 的 提 取 与 编 排 , 组 成 比 较 式 教 学内容 , 引导学生 通 过 比 较 、 比 照 、类 比 等 积 极 的比较思维 , 概 括 总 结 出 知 识 点 之 间 的 异 同 , 深 刻理解所学的知 识 , 进 而 形 成 比 较 式 思 辨 能 力 的 学习方法 。

一 、 比较中熟悉歌曲旋律 , 把握歌曲风格

1. 师生演唱 , 在比较中把握旋律特点

在民歌教唱的过程中 , 教师可以通过对比范唱来让学生感知 。尤其是在学生学唱有难度 , 拐弯比较多的作品时 , 这个方法效果显著 。

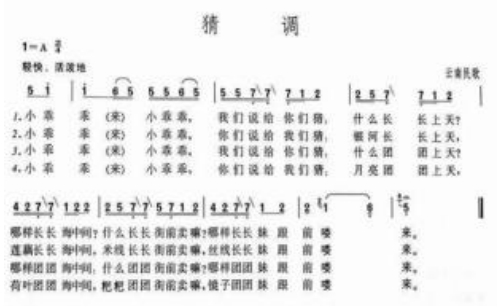

比如 , 在学习《猜调》这首作品时能够听完在老师的范唱后大致唱下作品的曲调 , 但如果想把它的风格淋漓尽致地表现出来 , 就必须把下滑音 、倚音唱好 , 这首作品的下滑音是带有甩腔的下滑音很不容易把握 。学生在听完老师演唱后 , 在学唱时他们在唱下 滑 音 时 唱 的 很 平 、没 有 力 量 , 笔 者 再 次 示范 , 学生再模仿 , 但是还不是很到位 。在他们唱完后 , 笔者就模仿他们演唱的效果 , 请他们说 一说老师唱的是什么感觉 、这样的唱法符不符合作品风格 、如果需要调整还需要从唱法上怎么调整?

学生通 过 聆 听 、对 比 老 师 两 次 不 同 的 演 唱 效 果 , 能够马上体会出第二次没有第一次唱得好 , 主 要就是 “甩 ”的不够 。这时候 , 老师趁热打铁请学生 自己唱一 唱 , 怎 么 唱 能 “甩 ”够 了 。 经 过 老 师 的 提 示 , 老师再加以适当的指导 , 学生再次演唱时 , 就 唱 到 位 了 。 学 生 在 聆 听 — 演 唱 — 比 较 — 内 化 — 聆听 — 演唱这样的一个反复的过程 , 迅速 体会到歌曲风格的表现方法 。

2. 自我演唱 , 在比较中提高学习兴趣

现在的软件多种多样 , 像全民 k歌这些音乐卡 拉 ok软件 , 可以随时演唱并发布 。在学习时可以充 分发挥这些软件的功能 。在民歌的教学中 , 让学生 在课后把自己的歌声录下来 , 并且要求学生将自己 最满意的 一 遍发到微信 群 中 , 记 为 一 次 平 时 成 绩 。 学生都很精益求精 , 他们在录制的过程中 , 一遍一遍 地听自己的演唱效果 , 与范唱进行比较 , 找出自己在 演唱中存在的问题与不足 , 再改进再录制 。通过一遍 遍的录制 、一遍遍的比较 , 学生在不知不觉中反复练 习了多遍 , 而且在反复演唱— 聆听— 比较的过程 中孩子们将歌曲表现到位 。这种比较— 内化的过程 要比前两种更深入 、更高效 。这样的方法更有针对性 地来提高学生演唱中的不足 。通过这样的比较 , 让学 生能够更加清晰地感受到自己的进步。

二 、 比较中把握教学客体特点 , 体会歌曲风格

1. 相同体裁作品进行比较

(1) 中国不同地域相同体裁作品进行比较

不同地域的民歌表现出不同的音乐风格 、文化 特色 , 甚至是表达对同一个对象的喜爱 , 其风格也不 尽相同 。通过比较不同风格的音乐作品 , 能使学生从 音乐的学习活动中体验不同的情感 , 开拓人文视野。

“鲜花调”又名茉莉花 , 是清代以来十分流行的 小曲 , 其流行区域也很广泛 , 遍及南北 。它的基本 旋律形态是江苏的《茉莉花》。江苏的《茉莉花》一 向 以旋律的清丽 、婉转著称 。河北《茉莉花》旋律的起 伏要大一 些 , 色 彩 上 更 明 亮 些 。在 词 曲 的 配 置 上 , 江苏《茉莉花》更密集 , 多为以拍 一 字 或 半 拍 一 字 , 在演唱速度上 , 也比河北 、东北的略快些 。江苏的曲调更具有抒情性 , 河北的曲调更具有叙述性 。东 北《茉莉花》在旋律上与河北《茉莉花》的关系比江苏 的更接近 。它的曲调平直 、朴实 , 跳进更多 , 跳进 的幅度以及旋律上下的幅度也更大 , 因此棱角也就 大一些 , 没有那么细致 。尽管最后拖腔旋律的骨干音 与河北茉莉花的拖腔完全一致 , 但风格却不同 。令人 联想起东北人豪迈 、直爽 、快人快语的性格特点。

在教学江苏民歌《茉莉花》后 , 笔者补充了河北 民歌《茉莉花》和东北民歌《茉莉花》两个版本 。通过 比较不同音乐的风格 为 着 力 点 , 引 导 学 生 探 究《茉 莉花》在流传过程中 的 变 异 特 征 , 进 而 体 验 音 乐 作 品的情感美 。为了让学生了解各地区民歌的特点以 及理清民歌与创作歌曲的区别 , 笔者收集了多首不 同风格 、不 同 地 区 的 茉 莉 花 , 并 给 学 生 提 供 一 份 “学习单 ”, 帮助他们欣赏比较 , 进行探究学习并了 解不同地域的歌曲特点 。

学生通过学唱感受到江苏民歌《茉莉花》细腻委 婉的音乐风格 。河北版《茉莉花》曲调刚直干脆 , 多 了一些衬词和装饰音 , 旋律跳进更多了 , 歌曲更是 汲取了河北地方戏剧吕剧的素材 , 体现在音乐尾音 的拖腔上 , 把北方人爽朗的性格表现得淋漓 尽 致 。 同时 , 还感受到了东北版《茉莉花》的风趣 , 在教师 的示范下 , 师生 一 起绕起了手绢花 , 扭 起 了 秧 歌 。 在比较中 , 发现三首歌曲的旋律差异十分明显 , 学 生充分体会 到 了 不 同 地 域 相 同 题 材 歌 曲 的 不 同 曲 风 , 初步了解了音乐与地域文化之间的联系 。

(2) 中外相同体裁作品进行比较

小学音乐教学中欣赏教学一直是一个难点 , 同 时也是教师难于把握的节点 , 但是如果在音乐教学 中采用对比法 , 尤其是进行中外相同体裁 、不同风 格作品间的对比 , 可以帮助学生更好地理解 、把握 音乐 , 培养学生学习音乐的兴趣 , 提高对作品的理 解能力和鉴赏力 。

相同体裁的作品即使在同一个地域 , 但由于创 作者生活的时代不同 、生活的经历不同 、生长的环境 不同 , 在音乐风格上也是不同的 。 即使是同一个创作 者 , 他的不同时期的作品在风格也存在很大的差异 , 甚至迥然不同 。作曲家在创作时 , 每首作品的风格取 决于作曲者创作时的心境 、创作灵感 、使用的音乐语汇和音乐表现手法等因素 , 所以同一作者相同体裁的 不同作品都会给听者带来耳目一新的感觉 , 带给听者 不同的情感体验 。更不用说不同国家的作品 , 在无论 是在音乐元素的使用 、音乐语言的运用 、音乐色彩的 描画 , 乃至音乐情感的表达都会给人在听觉上带来极 其强大的冲击力 , 让听者“过耳不忘”。

例如 , 二年级的欣赏作品《加伏特舞曲》, 加伏 特舞曲原是 法 国 古 代 风 格 典 雅 的 民 间 舞 曲 。 17世 纪中期在法 、德两国流行一 时 。二年级所欣赏的是 由荷兰作曲家 、指挥家戈塞克所作歌剧《鲁吉纳》中 的一首小提琴曲 , 作曲家用了诸多对比性的音乐符 号表现这首作品的优雅又不失活泼的音乐形象 。

在学习 这 首 作 品 时 , 笔 者 请 学 生 跟 着 音 乐 做 一做加伏特的舞步 , 体会乐曲的优雅的气质 。学习 后 , 笔者补充了《骑竹马》这首东北民歌 , 通过带着 学生学唱 、扭秧歌等活动 , 在比较中充分的感受两 首作品迥然不同的风格 , 通过体验加伏特四平八稳 的舞步以及大秧歌跳跃夸张的动作 , 将两首作品的 风格淋漓尽致地表现了出来 , 在比较中悟出了歌曲 的节奏 、音调 、结构 、调性等旋律特点 , 加深学生 对于作品的理解与把握 。

2. 同 一 地域作品的风格比较

蒙古族民歌 , 分长 、短调两种体裁 。长调流传 于牧区 , 而短调则流行于半农半牧区 。短调民歌流 行很广 , 内蒙古自治区各地都有 , 但由于地域与部 族的不同又各显风韵 。

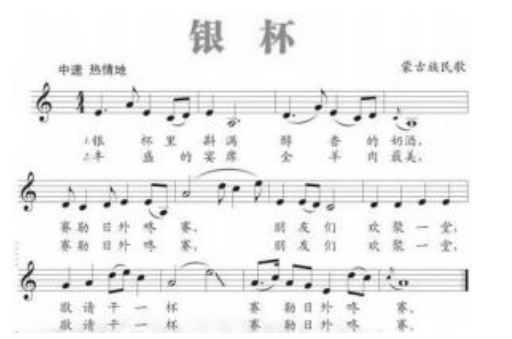

《银杯》是一 首六年级教材内学唱的短调民 歌 。 歌曲曲调短小 , 节奏工整 , 表现了好客的主人斟满 美酒 , 载歌载舞盛情邀请宾客的场景 。

学生在学唱时 , 对于歌曲的 把 握 不 是 很 到 位 , 尤其是下滑音 、拖腔这些音乐元素所表现出来的特 有的蒙古音乐的味道 。为了让学生能够体会到 , 笔 者请一个唱的不到位的学生演唱 , 然后笔者再演唱 ,学生通过对比 师 生 的 演 唱 效 果 , 体 会 到 唱 腔 的 特点 , 再进行模仿 。在这样的比较中 , 加深学生对音乐起伏的理解 , 在反复的哼唱中 , 学生体会到歌曲呈抛物线的旋律形态进行所带来的独特的音乐风格 。

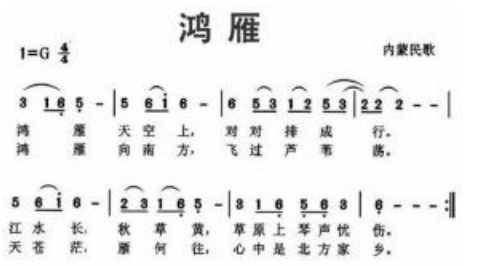

在学完这首作品后 , 我们补充学习蒙古族民歌《鸿雁》的第一乐段进行学习 。

《鸿雁》是一首蒙古族的长调民歌 , 是蒙古族宴歌最具代表性 的 作 品 , 将 朋 友 比 作 洁 白 高 贵 的 天鹅 , 希望朋友常来家里做客 。整首作品旋律平稳优美 , 表现出对草原的思念与感恩 。这两首歌曲都是蒙古族歌曲 , 但是由于长 、短调之别 , 两首乐曲的旋律差异很大 。通过对比学习突出音乐的个性特点 , 便于学生认识 , 加深对民族音乐的理解 , 揭示音乐之间内在的联系 。学生在对比中 ,了解了蒙古族的特色 , 领略了蒙古民歌中长调与短调音乐的不同魅力 , 感受了歌曲的不同情绪和情感。

参考文献

[1] 程昌品 , 陈强 . 比较教学法在《操作系统》教学中的应用[J] . 重庆文理学院学报(自然科学版) , 2011(1) : 34- 36.

[2] 周青青 . 中国民歌[M] . 上海 : 人民音乐出版社 , 1993: 32.

[3] 江明惇 . 汉族民歌概论[M] . 上海 : 上海音乐出版社 , 2004: 167.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/74104.html