SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:为了提高人才培养质量,文章以广东海洋大学为例,首先分析了天气学课程教学现状,然后围绕课程目标、课程内容、教学理念和教学模式等方面阐述了一流课程建设背景下地方高校天气学课程教学改革。

关键词:天气学课程,一流课程建设,地方高校

构建高等教育高质量发展和高水平人才培养体系,课程是核心要素,课程质量直接决定了人才培养质量。教育部印发的《关于一流本科课程建设的实施意见》对本科课程建设提出了新要求[1],即落实立德树人根本任务,以新理念引领一流本科课程建设,从转变观念,理念新起来;目标导向,课程优起来;提升能力,教师强起来;改革方法,课堂活起来;科学评价,学生忙起来;强化管理,制度严起来;政策激励,教学热起来七个方面全方位护航一流课程建设,将本科课程建成教学理念先进、课程教学团队教学成果显著、课程目标有效支撑培养目标达成、课程教学设计科学合理、课程内容与时俱进、教学组织与实施突出学生中心地位、课程管理与评价科学且可测量的一流课程,形成中国特色、世界水平的一流本科课程体系,构建更高水平人才培养体系。

2019年10月,教育部部署一流本科课程建设“双万计划”,首批认定了5 118门国家级一流课程及一大批省级一流课程,并完成了第二批推荐工作,极大地促进了本科教育教学质量的提升,推动了本科教育教学改革,掀起了教学研究与课程改革的热潮。施晓秋[2]梳理了一流课程建设的历史背景与发展历程,杨光辉等[3]分析了当前中国大学一流本科课程建设的基本状况,陈坚等[4]探索了线上线下混合式教学方法改革,程小平及张果等[5-6]以不同类型课程为例,多角度、多层面地开展了一流课程建设实践,李瑛等[7]探讨了应用型本科院校一流课程建设的困境,但不少的改革与实践依然对一流课程建设基本背景缺乏深刻理解,未能立足新时代国家发展战略和人才需求,仍有待进一步加强建设、深化改革、提升课程建设水准和人才培养质量。

地方高校作为我国高等教育体系的重要组成部分,以服务区域经济社会发展为目标,着力为地方培养高素质人才。广东海洋大学作为省属地方院校,以培养服务国家海洋事业和地方经济社会发展的本科应用创新型人才为主要任务。因此,该校在一流课程建设中坚持立足区域经济社会发展需求和人才培养目标,重构教学内容与课程体系,确立学生中心、产出导向、持续改进的理念,创新课程教学模式,提升课程的高阶性,突出课程的创新性,增加课程的挑战度,全面提升课程建设水平。本文对标一流本科课程建设“两性一度”的要求,遵循“学生中心、产出导向、持续改进”的理念,从课程目标的提升、课程内容的优化、教学过程的设计、教学方法和技术的改进、课程综合考核评价体系的构建等多方面对天气学课程进行了教学改革探索与实践。

一、天气学课程教学现状

天气学是大气科学类本科专业重要的核心专业基础课,既是气象学专业研究生入学的专业考试课,也是进行气象台天气预报业务工作的必修课。它以高等数学为基本工具,综合运用流体力学、热力学、大气探测学、大气物理学、动力气象学等基础理论,研究地球大气中天气系统和天气现象发生发展及其演变规律,并利用这些规律分析天气变化和制作天气预报。该课程具有数理类多学科交叉、理论与实践并重、应用性和技术性很强的特点。在传统的以教师授课为主导的教学模式下,教师系统性地讲授理论知识、基本原理和分析方法,缺乏课程学习引导,以至于到实际预报天气时,学生依然茫然无措,教学成效很不理想,事倍功半,这成为天气学课程教学难解的痛点[8-9]。

(一)理论性强,数理基础要求高,抽象不直观

天气学属于典型的数理类课程,包含繁多的数学公式和大量的物理概念模型,涉及微积分、微分方程、线性代数、运动学、热力学、流体力学等高等数学和物理学基础知识,既需要进行公式推导、证明和计算,还需要解读导出结果中隐含的物理(气象学)含义,具有非常强的理论性、逻辑性和抽象性。大量数理知识在天气学课程中的综合应用,使得学生学习过程中感觉教学内容理论性太强、晦涩难懂、抽象而难以理解。

(二)知识点多,连贯性不显著,应用性很强

从各种天气系统的结构特点,到不同天气现象的形成机制,天气学要从中探究天气变化的原因和规律,形成天气预报的基本思路和方法,并利用各种气象观测数据分析未来的天气状况,而且涉及知识点多,覆盖面广,彼此之间连贯性不是很显著。同时,天气学又是一门理论与实践并重的学科,应用性很强,教学中经常会出现理论与实际脱节的现象,这导致学生难以将理论知识融会贯通,并灵活应用到实际天气分析和预报之中,加大了课程的学习难度。

(三)教学方法落后,创新训练与能力提升不足

传统的教学模式以教师课堂讲授的方式为主,教师是教学的主体,学生是被动的接受者,课堂上常见的教学方法是PPT课件配合板书讲授,很少将创新训练融入教学过程。教师只是将抽象晦涩的内容单向传输给学生,学生很快就失去了学习兴趣和积极性,无法持续深入地投入天气学课程学习。这种情况下,学生即使记住了一些支离破碎的知识点,但由于缺乏理论联系实际的教学环节,导致综合应用知识的能力和创新能力较差,发现问题、解决问题的能力不足。

(四)考核方式单一,无法体现课程目标达成度

传统的教学模式注重理论知识的传授和积累,因此天气学课程考核也多以平时作业加期末闭卷笔试的形式进行,重点考查学生对知识的掌握情况,而对课堂教学效果及学习目标的达成情况没有实质性的检验评估,反倒无形中助长了学生平时放任自流、期末考试死记硬背的不良学风,很难实现分析、综合、创新等高阶认知水平的提升。同时,教学评价主要是对试卷质量指标如命题的难易程度、题量多少、覆盖面大小、成绩分布等进行分析,并未与学习产出、课程目标联系起来,难以对教师做出全面的教学评估,无益于教学的持续改进。

二、一流课程建设背景下地方高校天气学课程教学改革

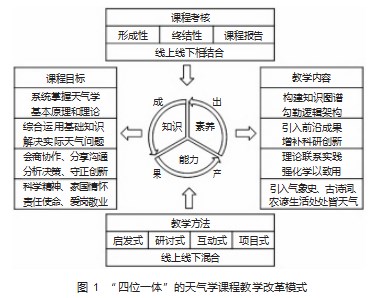

在一流课程建设背景下,紧紧围绕高水平人才培养目标,坚持立德树人,以学生中心、成果导向新理念为引领,推进课程建设改革创新,打造优质“金课”,成为教学改革和课程建设的重点。基于人才培养目标与毕业要求,教师要将学生最终需要获得的知识、能力和素养作为课程的产出成果,并以此为中心,重塑课程教学目标,优化教学内容。不同的成果产出需要采用不同的教学方法和差异性的考核方式,并将学习成果与课程目标对照评价,根据达成度情况进一步完善教学内容、改革教学方法,实现持续改进,从而建立起以成果产出为中心的“四位一体”课程教学改革模式,如图1所示。实施以成果产出为导向的“四位一体”课程改革探索,可以提升课程的高阶性,突出课程的创新性,增加课程的挑战度,实现一流课程建设的目标,全面提高人才培养质量。

(一)聚焦学习成效,明确课程目标

教师要坚持立德树人根本任务,有机融合知识传授、能力训练和素质养成,培养学生解决复杂问题的综合能力和高级思维能力,提升课程目标的高阶性。教师要聚焦学生的学习成效,明确课程目标,使其支撑本专业毕业要求和人才培养目标。具体而言,可将天气学课程的教学目标重置为四点:第一,了解天气学发展历程,熟练掌握锋面、气旋、大气环流等基础知识,系统地应用天气动力学基本原理分析典型天气系统的结构与特征;第二,具备运用数学、流体力学相关知识分析和解决天气系统演变问题的能力,形成天气分析和预报的思路,同时能够综合运用天气学、动力气象学、大气物理学等相关学科基础知识解决实际复杂天气问题,制作合理的短期天气预报;第三,结合天气预报会商,通过分组协作与讨论汇报,形成倾听、分享、沟通与合作能力和再学习能力;第四,在课程教学过程中将能力培养有机融入知识传授,在知识传授与实践训练过程中实现入脑入心的价值塑造。

(二)优化课程内容,创新教学设计

教师要紧紧围绕课程目标,全面梳理天气学课程教学内容,构建全覆盖式的思维导图,创新教学设计,打破传统的按照教材章节进行讲授的方式,以业务应用需求为导向重建主题化的知识逻辑框架。例如,可以降水预报为主题,展开降水产生的机制、形成条件、影响因素、产生降水的主要天气系统等相关知识的讲解,还可以气温、风、雾霾等要素预报为主题重组教学内容,并在恰当的节点引入学术研究前沿动态、研读科技成果文献,培育学生的科研认知能力和科研素养,适度增加研究性、创新性、综合性教学内容,拓展课程教学的深度与广度。另外,教师要结合天气学课程特点,深入挖掘课程中的思政元素,如引入气象科技史、古诗词和农谚中的气象元素,将科学精神、家国情怀、责任使命、职业操守、文化自信等有机融入课程教学各个环节。此外,教师还要围绕地方高校应用创新型人才培养的需要,在实际教学中增加实践教学内容,让学生将理论知识及时应用于实际的天气分析预报,学以致用,实现实践教学和理论教学的有机结合,着力提升学生的知识应用能力和解决实际问题能力,助力知识、能力、素养“三位一体”目标的达成。

(三)更新教学理念,改革教学模式

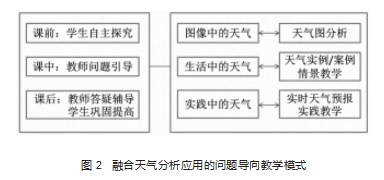

地方高校天气学课程教学过程中,教师要改革传统课堂教学模式,确立学生中心、成果导向、以“学”为本的教育教学理念,围绕“学什么、为什么学、怎么学、如何用”强化课堂教学设计,充分利用现代信息技术和优质在线教学资源,开展线上线下混合式教学[10]。在天气学课程教学中开展线上线下混合式教学,具体如图2所示。

课前:学生自主探究。教师利用公共学习平台在线上发布课件、预习材料,提出思考的问题,引导学生通过自主探究的方式进行学习,以便系统掌握天气学基本原理和理论,并探究综合运用基础知识解决实际天气问题的方法,形成科学精神、家国情怀等。

课中:教师以问题进行引导,促使学生内化吸收。在线下课堂教学中,教师可采用启发式、研讨式、互动式、项目式等多种不同的教学方法,强化师生互动、生生互动,激活学生思维,使课堂活起来、学生动起来。在这一过程中,教师应结合天气学课程当节内容,创设情景,设置具有启发性的问题,引导学生动脑思考,使其通过小组合作,对生活中的天气、天气图进行分析,从而学会分析和解决问题。当学生合作分析时,教师可引入前沿成果,如相关天气实例,增补科研创新等内容,用以帮助学生勾勒逻辑架构、构建知识图谱。必要时,教师还可以采用天气情景实况分析教学法,即在每次天气学课堂上,抽出开课前5分钟的时间,引导学生对中央气象台官网发布的全国天气实况进行分析讨论,找出造成当前天气状况的原因和影响系统,将天气学原理和理论具象化到实际的天气现象和天气状况之中,以此增强学生的学习体验感,激发学生的学习兴趣,锻炼学生分析问题的能力。

课后:教师答疑辅导,学生巩固提高。在课后,教师通过布置课后作业,帮助学生巩固所学知识,检验学习效果。必要时,教师可在作业中要求学生对天气进行分析,学以致用。同时,教师还要建立课程学习微信群,分享学习资料,让学生交流学习心得,及时答疑解惑。

如上所述,在天气学课程教学中采用线上线下混合式教学,能激发学生主动学习的兴趣和动力,提升学生的学习能力。教师这样根据天气学课程教学需要,改革教学模式,促使学生进行全方位的能力训练和应用实践,能够培养学生的自主探究能力,改变学生坐享其成、坐等答案的“接受”习惯,最终能够让学生对课程的学习充满期待,并不断地完善自己,投入更高阶段的学习,逐步达到“凡为教者必期于达到不须教”的境界。

(四)完善考核方式,重构评价体系

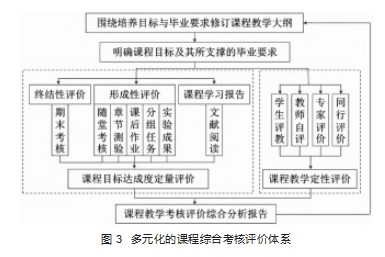

基于本专业人才培养方案设定的培养目标与毕业要求,教师要修订天气学课程教学大纲,聚焦学习成效,明确课程教学目标及其与毕业要求的支撑关系。教师要以激发学生学习动力和提升学习能力为着力点,完善过程性课程评价,以加强课堂内外、线上线下学习的评价,强化对学生学习投入程度和学习能力的考查,拓展课程学习的广度;加强研讨式、项目式、情景式学习,丰富探究型、论文型、总结报告型等作业评价方式,拓展课程学习的深度;加强非标准化、综合性分析型题目等期末考核评价,提升课程学习的挑战度,从而形成完善的“知识+能力考核”“过程+结果评价”“定性+定量测评”的多元化课程综合考核评价体系,如图3所示。评价结果可反馈影响教学,帮助教师进一步完善课程目标、改革教学方式及考核环节,实现持续改进。综合考核评价体系包括课程目标达成度定量评价和课程教学定性评价两大部分,即以定量评价为主、定性评价为辅,对评价结果进行综合分析,最终得出最后结论。

定量评价由形成性评价、终结性评价及课程学习报告组成,形成性评价包括随堂考核、章节测验、课后作业、分组任务,总和构成“平时成绩”,占课程总评成绩的30%,主要考查学生对基础理论知识的掌握程度、综合运用知识的能力水平,实现对前四点课程目标的支撑。形成性评价中还增加了课内天气图分析实验环节,旨在训练学生运用天气学原理分析天气形势、解决实际天气预报问题的能力,使学生形成实验中严谨的科学精神、对天气预报精益求精的敬业精神,着重考核实验完成度、天气分析准确度、实验结论与实验报告的撰写情况,其成绩占课程总评成绩的20%,重点支撑第二点至第四点的课程目标。结课前,教师要布置课程学习报告大作业,要求学生结合课程所学知识,通过查阅文献资料,完成一篇有关天气形势、天气系统等研究成果的学习报告,旨在考查学生运用知识的综合能力,提升学生对实际问题的认识水平和分析解决问题的能力,锻炼学生自主学习和终身学习的能力,本项评价占总评成绩的10%,可以实现对第二点和第四点课程目标的支撑。终结性评价即期末考核,试卷命题时应减少选择题、判断题、名词解释等客观题的占比,增加主观性论述题、计算题的分量,重点考查学生运用课程理论知识分析实际问题、解决现实问题的能力,占总评成绩的40%,支撑第一和第二点课程目标。

定性评价是指根据学生评教、教师自评、同行和专家评价,对课程教学实施多主体、多角度评价,可有效增强评价的客观性、全面性和综合性,让教师更加关注自身在教学过程中的表现,便于其自我反思、自我调整,进而实现持续改进。

三、结语

本文以广东海洋大学大气科学核心专业基础课天气学课程教学改革实践为例,探讨了基于地方应用型本科院校的办学定位及专业课程的特点,对标一流本科课程建设“两性一度”的要求,遵循“学生中心、产出导向、持续改进”的理念,从课程教学目标、教学设计、教学内容、教学方式、教学团队、课程考核评价等多维度对天气学课程教学进行了改革探索与实践,建立了以成果产出为导向的“四位一体”课程教学改革模式,有效优化了教学效果,学生学习能力也得到了显著提升。

参考文献:

[1]教育部关于一流本科课程建设的实施意见[EB/OL].(2019-10-30)[2023-03-20].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201910/t20191031_406269.html.

[2]施晓秋.新需求、新理念视域下一流课程建设思考与实践[J].高等工程教育研究,2022(4):52-58.

[3]杨光辉,陈平,许倩,等.中国大学一流本科课程建设情况分析[J].科教导刊,2022(21):1-3.

[4]陈坚,杨亚璪,彭倩.基于“深层学习”理念的课程线上线下混合式教学模式研究[J].西部素质教育,2022,8(23):5-8.

[5]程小平,丁菊丽,钟玮,等.一流本科课程建设的改革与实践:以动力气象学课程为例[J].高教学刊,2021,7(31):34-37,41.

[6]张果,赵艳花.“现代控制理论”课程教学改革[J].西部素质教育,2022,8(1):169-171.

[7]李瑛,倪冰.应用型本科院校一流课程建设困境与突破路径[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2022,19(11):141-144.

[8]胡轶佳,黄小刚,姜勇强,等.《天气学》课程的STEAM融合教育改革探索[J].教育教学论坛,2019,11(47):91-92.

[9]薛宇峰,张树钦,龙景超,等.基于OBE理念的天气学课程教学改革[J].安徽农学通报,2021,27(11):169-171.

[10]姚瑶,黄小刚.基于BOPPPS模型的天气学原理课程教学设计[J].教育教学论坛,2020(40):255-257.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/74073.html