SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要 : 在教学中 , 教师应当关注知识的结构化 、探究路径的多维化 、 问题的深挖拓展以 及专题的综合提升 , 让核心素养目标在教学目标中体现出来 , 再根据目标进行学习路径 设计 。 这有助于形成实效性强的教学模式 , 让课堂教学成为培 养 学 生 核 心素 养 的 有 效 途径 。

数学核心素养的培养主要在于课堂教学的有效 性 。在日常备课中 , 教师要把核心素养目标体现到 教学目标中 , 根据目标进行学习路径设计 , 在大方 向上关注知识的结构化 、探究路径的多维化 、 问题 的深挖拓展以及专题教学的综合提升 。

一 、结构化整体设计

数学知识体系的特点是高度 “结构化 ”, 义务教 育阶段数学课程大部分单元知识在纵向和横向上关 联度较高 , 构成相对系统的知识结构 。教师要结合 学生认知结构形成和发展规律 , 站在整体性 、 系统 性和结构化高度 , 从大单元及某个学习领域角度去 分析和处理教材 。

1. 基于核 心素 养 形 成 和 发 展 , 对 核 心素 养 培 养方式进行整体设计

核心素养具有整体性 、一致性 、 阶段性的特 点 , 小学阶段核心素养在平常教学中有或多或少的 渗透 , 这些素养形成的过程是长期的 。教师应有结 构化整体设计意识 , 在教材中充分挖掘素材 , 从低 段开始 , 根据学生年龄特点和认知发展规律 , 设置 不同培养方式 , 循序渐进进行 。例如 , 从自然数的 认识到四 则 运 算 , 再 到 数 学 中 的 概 念 、性 质 、 法 则 、定律及相关公式与推导 , 都蕴含模型思想 。

例如 , 在进行人教版数学教材一年级上册减法 学习时 , 出示问题 : 从 5个糖果中拿走 2个 糖 果 ,还剩几个糖果? 在学生得出 5- 2= 3后 , 让学生想一想 5- 2= 3还可以表示什么 , 请仿照例子说 一说生活 中 的 问 题 (生 : 我 有 5 个 笔 记 本 , 送 给 同 学 2本 , 还剩下几本?) , 让学生在说 一 说过程中自主 建立数学模型 , 发展模型意识 。到了中高年段 , 如 人教版数学教材四年级下册第五单元习题第四题 , 已知多边形被分割成若干个三角形 , 求多边形的边 数及内角和 。 当学生填完表格 , 让学生把发现的结论用式子表示 出 来 。 第 一 个 结 论 是 多 边 形 的 内 角和 =分割得到的三角形个数 ×180°; 第二个结论是分割得到的三角形的个数= 多边形的边数 - 2; 第三个结论是 多 边 形 的 内 角 和 = (边 数 - 2) ×180°。再提问 : 如果是 100边形 , 这个多边形的内角和又 是多少度呢? 鼓 励 学 生 用 符 号 语 言 建 构 表 达 出 模 型 , 不仅培养学生模型意识 , 而且增强模型应用意 识 , 为形成推理能力积累经验 。

2. 教学内容的定位和整体设计

教师熟悉知识脉络 , 精准 把 握 教 材 知 识 体 系 , 有利于教材内容解读和定位 。在进行知识块教学设 计时 , 教师要 “瞻 前 顾 后 ”, 既 能 联 系 学 生 已 有 认 知 , 又能为后续学习埋下 伏 笔 , 做 好 铺 垫 。 例 如 , 人教版三年级下册学习小数的初步认识 , 四年级下 册学习小数的意义和性质 , 从内容上 , 小数的初步 认识是认识小数的开始 , 小数的意义和性质是真正 系统地学习小数 , 再到五年级小数的乘除法 , 完成了整个小数的学习 , 从时间上跨两个学年 。学生在 学习中难免 会 受 遗 忘 、负 迁 移 等 因 素 影 响 。 因 此 , 在教学小数的意义和性质时 , 教师应当呈现小数认 识的知识脉络 , 让学生识得 “庐山真面目 ”, 明白每 个年段学习小数的具体内容 。在新旧知识认知冲突 中 , 让学生感受到小数的实质其实就是十进分数的 另一种表现形式 , 是整数计数单位的自然延伸 , 其 依据是十进制位值原则 , 体会知识的连续性及结构性 的特征 。就像陶行知先生说的 “接知如接枝”道理 一 样 , 教师要帮助学生找出自己经验里发出来的知识做 根 。这样一来 , 有利于学生明确学习目标及进行学习 保持和迁移 , 有助于自主建构新知识 , 接入新知识。

3. 单元教 学 及 单 元 之 间 的 整 合 教 学 , 是 结 构 化教学的灵活形式

一个单元之中前后课时教学顺序 , 不一定拘泥 于教材例题顺序安排 , 根据学情及教学目标可以合 理整合 。例如 , 在进行人教版四年级下册第六单元 小数加减法教学设计时 , 发现对于相同位数的小数 加减法的竖式计算学生基本都会 , 但对于 “相同数 位上的数要对齐 — 计数单位相同 — 计算计数单位的 个数 ”这 个 算 理 的 理 解 就 不 够 深 刻 。 教 材 中 的 例 1是小数位数相同的加减法计算 , 例 2是小数位数 不同的加减 法 计 算 , 为 更 好 地 理 解 算 理 , 把 例 1、 例 2进行整合教学 , 没有按照例 1再到例 2的顺序 教学 , 第一课时就设计了小数位数不同的加减法问 题情境导入 , 产生认知冲突 , 凸显相同数位上的数 对齐的合理性和必要性 , 在 “对齐与没对齐 ”的对比 中理解算理 , 发展学生类比思想和运算能力 。

单元之间 学 习 的 知 识 存 在 共 性 或 有 一 定 关 联 时 , 教师也可以考虑进行整合教学 , 相互补充 。如 学生在学习 “等腰三角形的两个底角相等以及等边 三角形的三个内角相等并且都等于 60°”的结论时 , 基本是通过测量得到 , 而在测量过程中误差的影响 及学习路径的单一 , 学生不一定理解到位 。可以利 用等腰三角形和等边三角形学具 , 让学生进行对折 并观察对应的边和角 , 更容易体会等腰三角形相关 结论 , 为轴对称学习做好铺垫 , 增强对轴对称图形 的理解 , 也促进学生空间观念和推理意识形成 。教师要学会单元整合教学设计 , 充分利用课内或课后习题及相关素材 , 进行开发和拓展 , 尽可能促进学生把认知冲突转变成认知互通 , 把知识网络化 。学完一个单元或一个结构性知识后 , 鼓励学生制作思维导图 。

二 、知识探究路径多维化

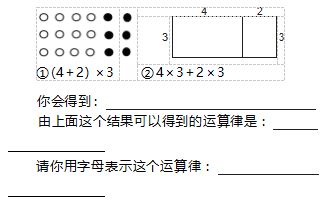

核心素养到课堂教学的表现性教学目标的制定和实现 , 离不开探究路径的设置 。特别是相对抽象的学习 内 容 , 要 借 助 直 观 , 设 计 多 维 度 的 探 究 路径 , 帮助学生理解掌握新知识 。如乘法分配律 , 不仅仅是简便计算的一个运算律 , 到了初中 , 这是整式乘法 运 算 的 依 据 , 部 分 学 生 会 出 现 如 2“(“ +3)= 2“2 +3的 错 误 , 这 和 小 学 阶 段 乘 法 分 配 律 理解不透彻有较大关系 。小学阶段让学生经历 图 形 、情境 、算式等多种路径探究 , 从直观到抽象 , 抓住本质 , 促进对乘法分配律的深刻理解 。教师可以进行如下设计 :

①图形探究 : 下面两个算式都可以用来计算图中圆圈的总个数或长方形的总面积 , 请想 一 想其中的道理并和同桌说 一说 , 你会得到什么结论?

②情境探究 : 学 校 购 买 了 60套 桌 椅 , 每 张 桌子 104元 , 每把椅子 46元 , 购 买 这 些 桌 椅 一 共 要花多少钱? 你会怎么算 , 你能发现什么结论吗?

③算式探究 : 计算并观察下面两组算式 , 你有什么发现 , 你能用自己的话说 一说吗?

(6+3) ×4= ? 6×4+3×4= ?

12×3+8×3= ? (12+8) ×3= ?

回顾我们学过的知识 , 哪些地方有出现上面的规律呢? (教师可引导提示)

①口算时 : 13×2= 26口 算 过 程 : 2×3+2×10= 26

②竖式计算时 : 25×14= 25×4+25×10

③计算长方形周长时 : 长 ×2+宽 ×2= (长 +宽) ×2

你能再举一些例子说明乘法分配律是正确的吗?

通过以上路径探究 , 新旧知识相互联系 , 学生 较为容易归纳出乘法分配律的本质特征 , 推理意识 也得到了培养 。

三 、问题深挖 , 拓展提升

问题的提出应具有思维挑战性 , 能激发学生探 究热情 , 多数教材中的问题都可以开掘深挖 、不断 延展 , 促 进 深 度 学 习 。 一 是 提 出 的 问 题 能 破 解 难 点 , 辨析易错点 , 揭示知识间的本质联系 。如学完 三角形的内角和 , 不急着让学生利用内角和结论求 未知内 角 度 数 , 可 以 先 想 一 想 : 三 角 形 内 角 和 结 论 , 有什么作用呢? 若沿着过一个顶点的任意 一 条 直线把三角形一分为二 , 得到两个三角形 , 它们的 内角和分别是多少度? 反之 , 把这两个三角形沿着这条线拼起 来 形 成 的 三 角 形 的 内 角 和 为 什 么 不 是180°+180°= 360°呢? 以上问题可 以 很 好 帮 助 学 生深刻理解三角 形 内 角 和 的 本 质 特 征 , 即 内 角 和 与 三角形的大小形状无关 。不仅为多边形内角和探究 学习很好铺垫 , 而且发展了空间观念和推理意 识 。 二是设置 “导火索 ”, 引发学生发现并提出问题 , 促 进深度学习 。教材中很多习题的问题较为单 一 , 教 师常常讲评纠错 , 得到正确答案即止 。特级教师顾 志能在《问题点燃课堂》一 书中提到容积练习课例 , 设置了一个情境问题 : 一 张正方形铁皮 , 四个角上 剪去相同的小 正 方 形 后 , 求 折 成 的 无 盖 盒 子 的 容 积 。这样的情境问题并不少见 , 日常教学不少教师关注点都在于学生是否会利用学过的体积公式计算 出结果 , 但课例中通过两次计算的结果(第 一 次减 掉的正方形边长是 2cm , 第二次 3cm) , 引发学生 发现并 提 出 问 题 : 为 什 么 剪 掉 得 多 , 容 积 却 变 大 了? 剪得更多 , 容积会不会更大? 怎么剪 , 容积最 大? 怎么剪 , 容 积 最 小? 这 个 问 题 涉 及 最 大 值 思 考 , 学生要通过观察 、猜想 、计算验证并比较 , 再 得出结论 , 把学生思维引到深处 。

四 、专题教学 , 综合提升

在一个单元或几个单元教学结束后 , 教师可以 把相关某一方面的知识进行整合拓展 , 进行专题教 学 。学生通过观察 、类比 、归纳 , 沟通知识间的联 系 , 探究知识的本质 , 促进知识结构 化 和 网 络 化 。 专题教学也可以对某一方面的知识技能进行学后综 合提升 。

例如 , 计量单位以及单位换算是不少小学生的 难点 , 学生对单位之间的进率靠背诵记忆 , 在运用 时错误率较高 , 在学完大部分的单位后 , 有必要进 行单位及换算 的 专 题 教 学 , 引 导 学 生 进 行 类 比 归 纳 , 形成思维导图 。教师可以融合一些单位的产生 发展史 , 让学生感知单位在生活中的来源与 应 用 , 增强学生学习单位的兴趣 , 进一 步加深对计量单位 的理解 。再结合问题 : 请结合生活中的物品说 一说 单位有哪些? 为 什 么 相 邻 的 长 度 单 位 之 间 的 进 率 一般都是 10. 而相邻的面积单位 一 般都是 100呢? 它们之间有怎样的联系呢? 质量和时间的单位进率 与长度及面积单位为什么有这么大的差别呢? 还有 更大和更小的单位吗? 经过问题梳理 , 突破单位换 算难点 , 学生对常用的计量单位就有了较为全面的 认识 , 运用起来也得心应手 。

参考文献

[1] 丁锐 . 新课标中为什么强 调 课 程 内 容 的 结 构 化 —马 云 鹏 教 授 、吴 正 宪 老 师 访 谈 录 (一 ) [J] . 小 学 教 学 (数 学 版) ,2022(9) : 4- 9.

[2] 义务教育数学课程标准(2022年版) [M] . 北京 : 北京师范大学出版社 , 2022: 7.

[3] 顾志能 . 问题点燃课堂[M] . 上海 : 上海教育出版社 , 2021: 172- 175.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/73035.html