SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:本文针对高职机电一体化技术专业校企合作缺乏有效的管理运行约束机制,人才培养目标定位不准,培养模式不能实现“零对接”等问题,借鉴国内外先进的职业教育理论和经验,依托教育部财政部项目、国家创新发展行动计划、国家教学成果奖评选和自治区首批示范校示范专业建设等项目的持续推动下,以双主体育人、双环境培养、双导师指导、学生双身份“四双”为研究思路,经过多年的研究与实践,在“校企共育、三段两境”模式下高职机电一体化技术专业建设改革与实践中取得了显著成果。

关键词:校企共育;三段两境;专业建设;创新;实践

一创新实践成果背景

校企合作,产教融合是职业教育办学的基本模式,是培养高素质劳动者和技术技能人才的内在要求,也是办好职业教育的关键所在[1]。目前,高职院校专业建设已取得了长足的发展,但依然存在一些亟待解决的问题,如校企合作缺乏有效的管理运行约束机制,企业积极性不高,合作深度不够;专业定位不准确,人才培养规格与行业企业岗位需求存在差距,缺乏标准;人才培养模式传统,课程体系构建与岗位职业能力培养结合不够紧密;教学内容与岗位生产实际存在脱节;校企合作共建实训基地优势互补性较差,人才互动缺少平台;师资队伍双师结构不尽合理,名师作用发挥引领作用不到位,双师素质亟待提高等。因此,如何深化产教融合,完善校企共育机制,开发岗位职业标准、人才培养质量标准,优化校企共育人才培养方案,有效实施教学改革,共建实训基地,建立双师互动平台,打造双师结构教学团队等是摆在每一个职业院校面前的一道艰难的课题。

二 创新实践成果来源

该成果是根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)、《内蒙古自治区人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》(内政发〔2015〕12号)文件精神,在教育部财政部项目、学院三年一轮的两轮质量工程建设项目、自治区首批示范校示范专业建设项目以及教育部创新发展行动计划的推动下,经过6年的研究与4年的实践,在高职机电一体化技术专业校企合作创新与实践方面取得的系统成果。

三 专业建设创新实践成果主要内容

(一)构建了“校企共建、制度保障”的校企合作机制

成果将校企合作的理论研究应用到机电一体化技术专业建设创新与实践中,校企共建专业建设委员会,依据《岗位职业标准》、《人才培养质量标准》和人才培养方案,研制了校企共育的企业遴选标准,按区域遴选确定校企共育企业。本着“合作共赢、共同发展”的理念,多家合作企业深度合作,按照本地、内蒙东部、天津等区域共建校企合作工作委员会。校内专设校企合作培训鉴定科,企业增设培训中心或指定负责部门,校企进行合作对接。确定校企共育、培训、科研等合作内容,建章立制、权责分明,领导、部门、职工多层次全方位联动,签订校企合作共育、产教融合协议书,制定了校企合作委员会章程等10项规章制度。

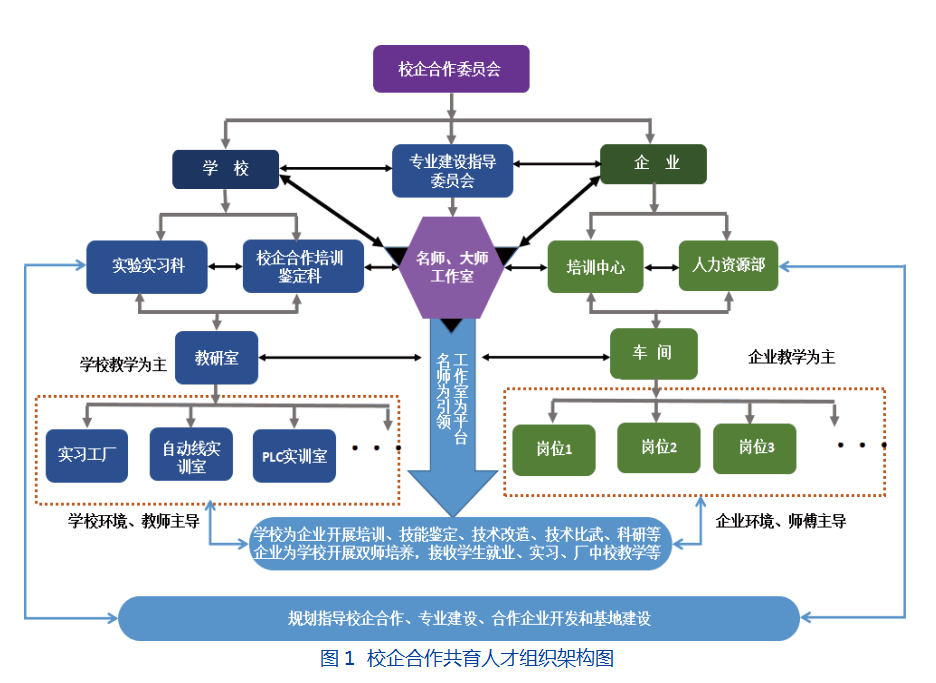

在校企合作委员会的领导下,专业建设委员会的指导下,学校的校企合作培训鉴定科和企业的培训中心(或指定负责部门)负责校企育人、培训等安排,教研室和车间具体教学实施,以名师为引领,以大师工作室为平台,双导师合作互动共同开展教学、培训、科研等合作,形成了“校企共建、制度保障”的有效的管理运行约束机制,使校企合作积极性得到提高,校企合作更加深入。校企合作共育人才组织架构情况如图1所示。

(二)开发了“融企业用人需求与学校人才培养为一体”的《岗位职业标准》和《人才培养质量标准》

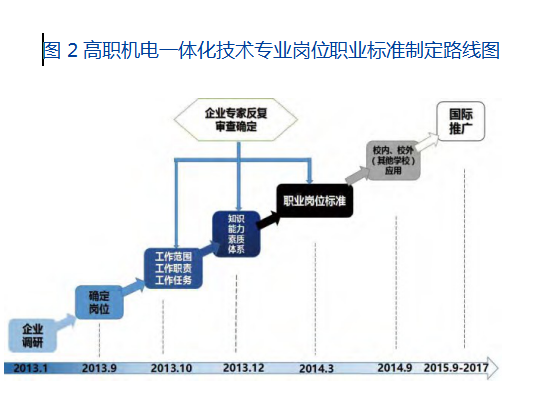

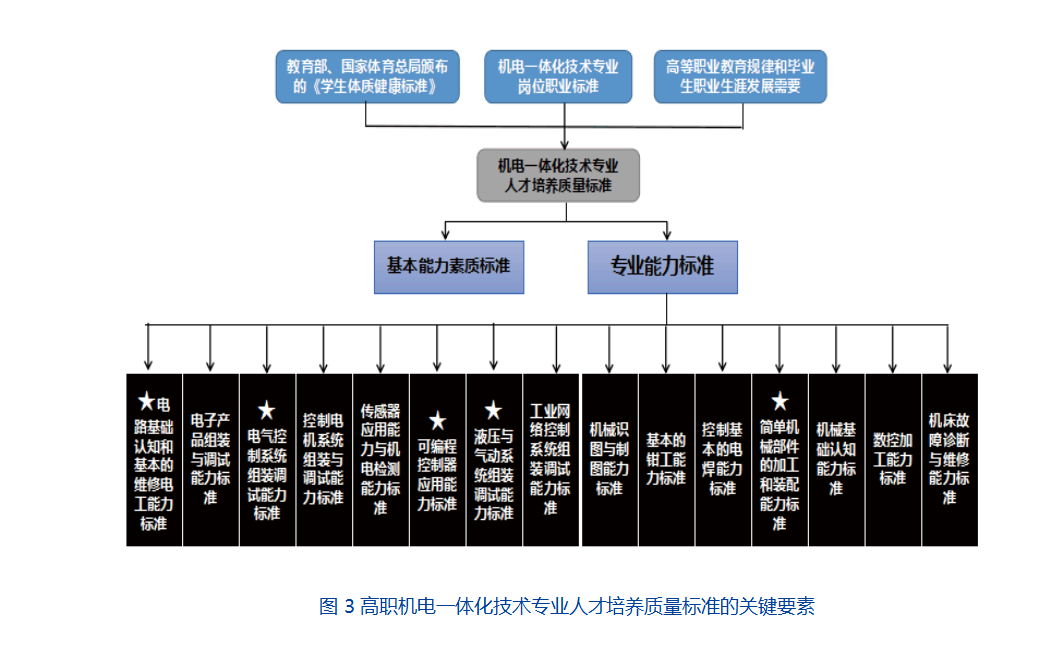

深入区内外的34家企业开展工作岗位、任务、内容、职责、范围、环境等方面的调研,以职业领域分析、行动领域归纳的方法,校企合作开发了《高职机电一体化技术专业岗位职业标准》,以及依据岗位职业标准制定的符合职业成长规律和人才成长规律的《高职机电一体化技术专业人才培养质量标准》(见图2、图3),使专业定位更准确,人才培养规格与行业企业岗位需求相对应,为各项教学活动提供了标准和依据。依据两个标准,开展“校企共育,三段两境”人才培养模式改革,取得了明显成效。

依据两个标准,以职业能力培养为核心,从以下四个方面构建课程体系:

1.工作岗位归纳。通过企业调研,归纳出主要工作岗位有:机电设备的装配、调试员;设备操作员;机电设备维修技术员;机电设备管理技术员;机电设备销售及管理员等。

2.工作任务分析。参照上述岗位任职要求,归纳出若干典型工作任务,为行动领域构建提供依据。

3.行动领域构建。依据典型工作任务特点的不同,归纳出基本工作能力、机械设备安装、调试与维修;机电设备的维护维修;机电设备技术管理等四大行动领域。

4.学习领域构建。根据行动领域特征,以学生知识、能力、素质三方面的综合培养为目标,将学习领域划分为“公共领域”、“机械基础应用领域”、“电气基础应用领域”、“机电一体化综合应用领域”四大类型。具体构建计算机基础应用、机械与电气识图、电工基础与测量、机电与电气控制技术、机电设备安装与调试、变频器及其应用、机电设备管理等24个学习领域。

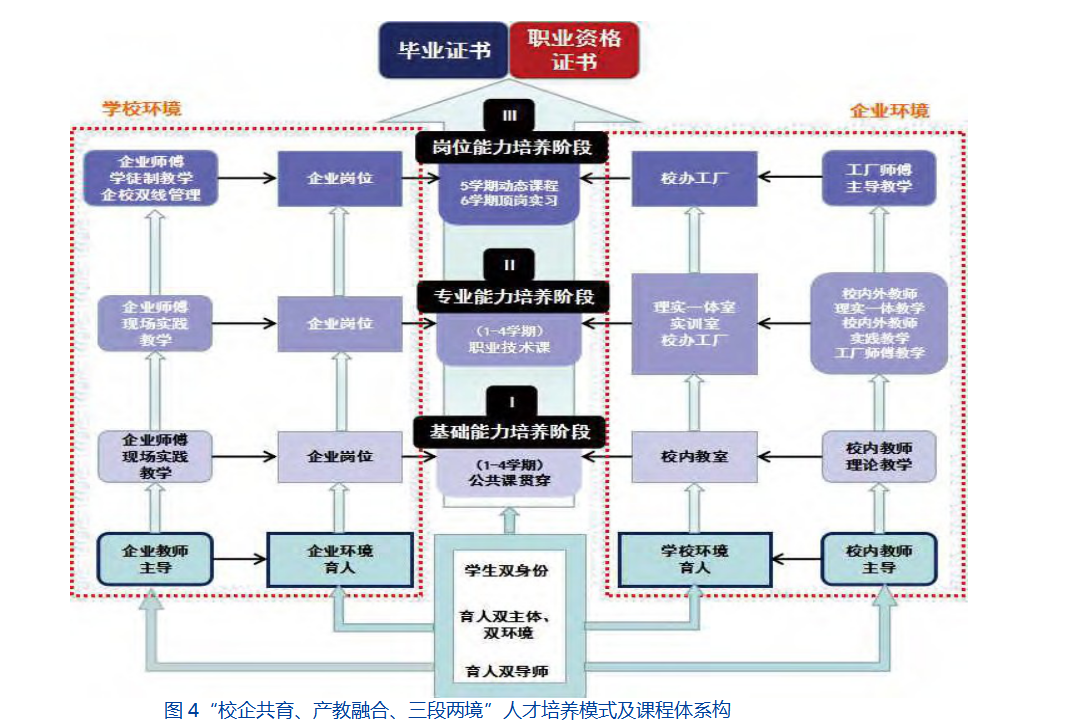

(三)创新实践了以“四双”为核心特点的“校企共育、产教融合、三段两境”人才培养模式及“六对接”课程体系

成果以本专业《岗位职业标准》和《人才培养质量标准》依据,结合人才成长规律、课程之间的内在联系、区域经济和产业发展对人才的需求,进行了学习领域的转换,形成了以学校、企业两个育人环境完成职业基础能力、职业专业能力和职业岗位能力等三个培养阶段的“校企共育、产教融合、三段两境”人才培养模式,按照“专业与职业岗位对接,课程内容与职业标准对接,教学过程与生产过程对接,学历证书与职业资格证书对接,职业教育与终身学习对接,课程设计与技能大赛对接”的“六对接”原则构建了课程体系[2],见图4。使人才培养模式得到了创新,课程体系构建与岗位职业能力培养得到紧密地结合。订单招生和订单培养学生以员工和学生双身份学习,在基础能力培养和专业能力培养阶段,以学校教师为主带、企业师傅为辅带的双导师,以校内环境为主体实施教学;在岗位能力培养阶段,以企业师傅为主带、学校教师为辅带的双导师,以企业岗位环境为主体实施第五学期的岗位课程“厂中校”教学和第六学期的顶岗实习。第五学期“厂中校”教学实施动态课程,即岗位设备工作原理、岗位设备工艺操作流程、岗位设备保养与检修,根据不同企业岗位设置课程教学内容。构建了“专业与职业岗位对接,课程内容与职业标准对接,教学过程与生产过程对接,学历证书与职业资格证书对接,职业教育与终身学习对接,课程设计与技能大赛对接”的“六对接”的课程体系。融职业素养贯穿于课程教学的全过程,使教学内容与岗位生产实际得到有效衔接,解决了人才培养与需求不能实现“零对接”等问题[3]。

(四)开展了“五共同”的“厂中校”岗位课程教学改革

成果以提升学生学习能力、职业能力、综合素质为目标,通过校企共同开发课程、共同编写教材、共同实施教学、共同管育学生、共同评价学生的“五共同”形式,构建“厂中校”岗位课程教体系。使教学内容与岗位生产实际得到有效衔接,充分体现双主体育人、双环境培养、双导师指导、学生双身份的“四双”特点[4]。解决了人才培养目标定位不清,人才培养模式不能实现“零对接”等问题,切实提高了教育教学质量。

(五)建立了“校企共建、资源共享”的校内外实训基地

成果以“合作办学、合作育人、共同发展”为主线,建立了“校企共建、资源共享”的校内外实训基地。以学习领域与职业领域双向确定实训基地的设置,按照设备配置系统化、实训项目全面化、实训室布局职业化、实训过程工作化、管理运行规范化原则制定了实训基地建设方案,购置设备新建扩建包含27个实训室的机电一体化技术实训中心和1个校办实习工厂,实训基地实施“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约”7S管理,解决了专业教学实训基地设置不合理、设备配置不系统、实训项目不全面等问题[5]。校内实训基地面向国内外开放,打造了集教学、科研、培训、大赛于一体共享开放的“产学研培”实训基地,在社会服务中发挥了重要作用。

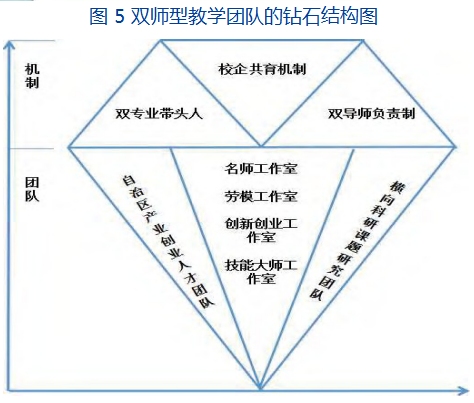

(六)打造了“校企融通、互补互助、双师为主”的钻石型结构型的教学团队

成果按照“校企融通、互补互助”的原则,依托校企双方资源优势,在校企合作工作委员会的指导下制定兼职教师标准,建立双师结构教师资源库,确定专业双带头人,课程双导师,校企共建名师工作室,劳模工作室,创新工作室,维修电工、机械钳工、汽车机电维修工、焊工等技能大师工作室,工作室双向兼职相互合作[6]。校企合作培训鉴定科和企业培训中心对接,以双方互建的大师工作室为平台开展合作,以内蒙古自治区产业创业人才团队和校企联合开展的课题研究团队为引领,校企共同开展双师培养、教学、培训、科研和对外交流。打造了一支“校企融通、大师引领、双师为主”的钻石型结构的教学团队,见图5。

四 成果创新点

1.成果以职业领域分析、行动领域归纳的方法,校企合作开发的“融企业用人需求与学校人才培养为一体”的《高职机电一体化技术专业岗位职业标准》和《高职机电一体化技术专业人才培养质量标准》,使专业定位更准确,人才培养规格与行业企业岗位需求相对应,为各项教学活动提供了标准和依据。在促进教育教学与行业企业实际需求相吻合等方面具有明显的创新和推广使用价值。

2.成果以本专业《岗位职业标准》和《人才培养质量标准》依据,通过学习领域的转换,形成的以双主体育人、双环境培养、双导师指导、学生双身份“四双”为核心特点的“校企共育、产教融合、三段两境”人才培养模式,按照的“五共同”、“六对接”原则构建的基于工作过程的课程体系,在岗位能力培养阶段开展“厂中校”岗位课程教学改革,岗位动态设置课程。使人才培养模式得到了创新,课程体系构建与岗位职业能力培养得到紧密地结合,为高职机电类专业优化人才培养方案提供了范式。

3.成果以校企共同制定兼职教师标准为依据,确定专业双带头人、课程双骨干教师、共建双师结构教师资源库、技能大师工作室,开展双师培养、教学、培训、科研和对外交流。打造的“校企融通、大师引领、双师结构”的教练型教学团队,使该专业师资队伍双师结构更加合理,在师资培养、推动教学改革,加强教学团队建设等方面具有创新性和推广价值。

参考文献

[1]黎永键,关伟,简浩钧.基于“校中店”平台的产教融合人才培养模式实践[J].浙江交通职业技术学院学报,2017,1(1):68-73.

[2]朱丽娜,张宏明,张华明,等.校企深度合作模式探索与实践——以锡林郭勒职业学院高职机电一体化技术专业为例[J].教育现代化,2018,5(13):130-132.

[3]英皓.校企合作“定制式”人才培养,校企双赢之路![J].教育现代化,2016,3(39):19-20.

[4]马红春,钟守冰,李国治.校企合作人才培养模式与机制创新研究[J].农业科技管理,2013,32(03):92-94.

[5]刘岚,颜维志.试论高职院校实习训教学的优化[J].教育学术月刊,2015,8(1):82-83.

[6]陈忠仁,黄健,何业军.校企合作模式创新在高职院校专业建设中的探索与实践[J].职业教育(中旬刊),2016(06):6-8.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/7274.html