SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章首先对师范精神进行了界定,然后阐述了师范精神的内涵变化及当代发展困境,接着论述了立德 树人视域下师范精神的当代内涵,最后提出了立德树人视域下师范精神的培养路径。

关键词:师范精神,立德树人,教师

党的十八大以来,习近平总书记在有关教育的会 议上多次强调广大教师要肩负立德树人根本任务,以 德立身、以德立学。诚然,只有教师先“立德”,才能实 现“树人 ”的职业使命。受社会功利主义价值取向的 影响,在教师职业化进程不断推进的当下阶段,客观 上存在的职前教师培养、职中教师评价的“重能轻德” 弊端,在一定程度上导致了教师主观上在职业发展中 的重能轻德取向。鉴于此,重新探讨师范精神的内涵, 挖掘其符合新时代精神要求的新内容,不仅有利于我 国历经两千多年凝结的师范精神在新时代的传承和 发展,也可为广大深耕教育的教师重新擦亮这座职业 精神家园的灯塔。

一、师范精神的界定

目前,有代表性的关于师范精神的界定主要有三 种:笪佐领[1]认为“师范精神的核心是‘师之范 ’的精 神 ”,“是一种向着理想的教师形象奋发进取的精神 ”, “ 闪耀着师范精神的人们在自我发展和促进他人的发 展过程中总在追求楷模、寻求完善、力求奉献 ”;杨光 钦[2]认为“所谓师范精神,就是指固化于人们灵魂深处 的探索真理、追求正义的观念意识和理念形态 ”;丁喜 霞[3]提出“师范精神是从事师范教育的人们所具有的 一种意识、思维活动和心理状态 ”,“是以时代精神和民 族文化为背景,以丰富深广的人文精神为渊源,以对自 身于他人的人性自由和全面发展的终极关怀为根本宗 旨,趋美向善、修身正己、奉献示范、向着理想化的教育 目标执着追求的精神 ”。相较其他学者而言,丁喜霞把 师范精神定义为教师的职业精神,指具体地体现在教 师身上的关乎职业的思想意识和价值追求,抑或说是 职业信仰,这一界定更符合教师的职业特质。

二、师范精神的内涵变化及当代发展困境

师范精神这个概念始于近现代,但其内涵的根源 可以追溯到教师职业的开端。

(一)古代师道的内涵:学而不厌,诲人不倦

职业教师始于春秋时期,孔子是其中杰出的代表, 被誉为“万世师表 ”,也是我国师道的开创者。 朱永新 教授[4]235认为,“在古代中国,最简明扼要而又提纲挈 领地论述为师之道的,就是孔子的‘学而不厌 ’、‘诲人 不倦 ’这八个字”。这八个字出自《论语·述而篇》:“默 而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉? ”孔子自 谦,但对“好学”的品质当仁不让,他曾说“十室之邑,必 有忠信如丘者焉,不如丘之好学也 ”。孔子的诲人不倦 在《论语》中处处彰显,如《论语·宪问篇》中子路问君 子,子曰:“修己以敬。”曰:“如斯而已乎?”曰:“修己以 安人。 ”曰:“如斯而已乎? ”曰:“修己以安百姓。修己 已安百姓,尧舜其犹病诸! ”面对子路的两次追问,孔 子耐心而详细地给予了答复。 自孔子始,“学而不厌、 诲人不倦 ”成为历代儒者为学为师的行为标杆,如宋 代教育家朱熹在拜李侗为师时废寝忘食、勤苦读书, 被夸赞“进学甚力,乐善畏义,吾党鲜有 ”(《李延平先 生文集》卷一)。朱熹在白鹿洞书院讲学授业也是“每休 沐辄一至,诸生质疑问难,诲诱不倦。退则相与徜徉泉 石间,竟日乃反 ”(王懋竑编《朱子年谱》卷二),堪称古 代师道的模范。

(二)近现代师范精神的内涵:学高为师,德高 为范

“学高为师,德高为范 ”是近代教育家陶行知对师 范二字的解读,体现了我国近代师范精神的内涵。陶 行知是这一师范精神内涵的诠释者, 他留学美国,师从杜威,硕士毕业,在那个时代可谓“学高”。但他拒绝 留任北大教授, 毅然到广大的乡村推行平民教育,在 南京创办晓庄师范,创立“山海工学团 ”,推行“生活即 教育,社会即学校 ”的生活教育理念等。他“捧着一颗 心来,不带半根草去 ”地为平民教育、为国家振兴鞠躬 尽瘁,可谓“德高”的典范。受到教育救国的影响,中国 近代历史上的许多杰出人物,如复旦大学创立者马相 伯、北大校长蔡元培、留美博士胡适、文学大师朱自 清、语文教育家叶圣陶、民办教育家张伯苓、职业教育 家黄炎培等大师都活跃在教育领域,开讲授学。他们 鲜活而丰富地诠释了近代师范精神的内涵,即“学高 为师,德高为范 ”,成为师范精神现代传承发扬路上的 座座丰碑。

从古代的“学而不厌,诲人不倦 ”到近现代的“学 高为师,德高为范 ”,师范精神的内涵表现出逐渐从 “不厌、不倦”的泛化表述到“学高、德高”的范畴明晰 化的发展趋势,然而这一发展趋势在当代并不顺畅。

(三)当代师范精神的发展困境

诸多现象体现着师范精神在当代的式微。

第一,古代师道的衰微和近代师范精神内涵被质 疑。当代教师的读书钻研兴趣大大降低,读书钻研的 功利化目的明显已然是一个较为普遍的问题,这种现 象的出现在一定程度上表明“学而不厌,诲人不倦”的 古代师道走向了衰微;而近现代“学高为师,德高为 范 ”的师范精神也遭到一定的质疑,有人认为“学高” “德高”过于宽泛模糊,缺乏一定的标准,到底掌握多 少学问、达到什么程度才能称为“学高”,什么样的品 行才叫“德高”?于是乎,“学高为师,德高为范 ”在教师 的实际修养中成了一个口号化的存在。

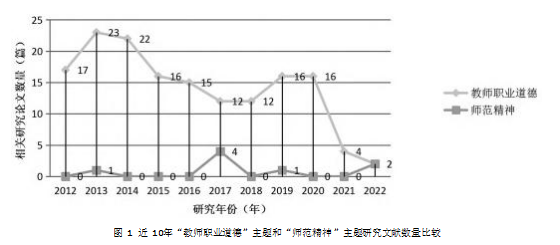

第二,学界对师范精神的探讨比较冷淡,师范精 神的当代内涵不明晰。笔者以“师范精神 ”为关键词在 知网搜索到的文献仅 13篇,近 10年仅有 8篇,而以 “教师职业道德”为主题的文献有 155篇,具体分布如 图 1所示。

目前,针对师范精神还没有形成较为明确的内涵 语境,其中有代表性的观点有三种:笪佐领理解的师 范精神内涵指“科学精神、创造精神、奉献精神、人道 主义 ”;丁喜霞把师范精神内涵概括为“道德精神、科 学精神、创新精神和人文精神 ”;仲玉英[5]认为师范精 神的内涵应指“对教育的信仰、有国民模范人格、甘为 柱石的牺牲精神和为社会做牛马的使命感 ”。

第三,教师教育环节突出而普遍的问题是教师教 育及教师发展模式整体上是突出知识技能,弱化了师 范精神与师范人格的培养。准教师对师范精神的基本 内涵认识也比较模糊,笔者对地方高师院校 H师范学 院公费师范生的一项问卷调查显示,约 55.06%的受访 者对“你知道什么是师范精神吗? ”表示“不清楚 ”。

因此,只有对师范精神的内涵有清晰的认知,才能 给广大教师一个明确的精神引领,才能更好地促进师 范精神在当代的传承和发展。

三、立德树人视域下师范精神的当代内涵

立足教师传道、授业、解惑的本职,针对当下教师 存在的突出问题,顺应师范精神内涵逐渐明晰化的发 展趋势,本文认为师范精神内涵应以“仁爱”为底色、 以“求真”为根本、以“尚美”为基调。

(一)“仁爱”是师范精神的底色

爱是教育的基础,教师对学生的爱,教师与学生 之间有爱的交往,对于学生成长成才意义深远。“爱孕 育个体成长的生命底色……爱激励个体成长的内在 欲求……爱的交往促成个体与他人和社会建立联系,由此而扩展个体的社会化人格。”[6]我国古代关于爱的 论述有代表性的有三种:老子的“慈爱 ”、墨子的“兼 爱 ”、孔子的“仁爱 ”。在历史发展中,“仁爱 ”成为我国 的普世德行。“孔子的仁是以人间亲情上的孝悌为基 础的,它不仅体现为以对待家人的态度爱护生民的仁 政,也体现为以仁的观念为核心的‘生态意识 ’:以天 地为家、 以万物为亲, 以平等的眼光对自然生灵友 之、敬之、美之 ”[7],做到“己欲立而立人,己欲达而达 人。 己所不欲,勿施于人 ”就是仁的表现[8]。可见,仁爱 既包含着推己及人的尊重和慈悲,又能平等地对对象 “友之、敬之 ”,甚至“美之 ”,即以欣赏的心态发现对象 的美,这正是作为教育者最应该具备的品质。学生作 为发展中的个体,总是有着无限的可能,正如陶行知 说的“你的教鞭下有瓦特,你的冷眼里有牛顿,你的讥 笑中有爱迪生”。教师如能以仁爱之心“友之、敬之、美 之 ”,则能发现并激发学生潜藏的“瓦特之能、牛顿之 才 ”。教师被誉为人类灵魂的工程师,不难想象,缺乏 仁爱之心的教师将会对学生产生巨大的消极影响。

(二)“求真”是师范精神的根本

传道、授业、解惑是教师的本职,“求真 ”则是教师 履职的根本要求。“求真 ”在这里有两层含义,第一层 含义是指知识、技能的正确,实事求是,这是从教师授 业和解惑的本职出发。一位苏联教育家曾说过,“一个 教师如果不落后于现代教育的进程,他就会感到自己 是克服人类无知和恶习的大机构中一个活跃而积极 的成员,是过去历史上所有高尚而伟大的人物跟新一 代之间的中介人,是那些争取真理和幸福的人的神圣 遗训的保存者。他感到自己是过去和未来之间的一个 活的环节 ”[9]。因此,教师在知识的传授、文化的传播、 文明的传承中具有“求真”的品质和态度意义重大,这 关乎历史上一切优秀的文化、思想能否如实传授和传 承,这也关乎教师经由学生给当下的社会和时代带来 什么影响:一个求真的教师必定不会容许学生弄虚作 假,而一个不求真的教师则会放纵并教会一批人糊弄 和作假。“求真 ”的第二层含义与“道”相同,指本体、本 质和规律,这基于教师传道的本质要求。“在古代教育 中, 教师传道的‘道 ’指的是政治伦理道德,韩愈的传 道就是指传授封建主义的政治伦理道德。 ”[4]230-231不 过,从孔子为恢复礼乐之制所做的努力、王阳明心学 “致良知”思想的提出与当时社会的政治环境的关系 来看,教师的传道并非仅指对当时的政治伦理道德的 弘扬,更多的是对一种具有普世价值,或者说根本性的伦理道德的传承和发扬,如儒家的仁爱、王阳明的 “ 良知 ”可以超越时代而普世至今,正是因为它们是伦 理道德体系中的根本、本体所在,从这个意义上说, 教 师传道的“道”也具有本体、本质的性质。 以道作为教 师“求真”的目标指向,既是对古代“学而不厌 ”、近代 “学高为师 ”的师范精神内涵的继承,也是对当代许多 诟病“学高”之高缺乏标准和目标的人的一个回答。

(三)“尚美”是师范精神的基调

教育的目的是培养学生健全的人格,基于此,美和 审美有着不可或缺的重要意义。教育说到底就是一场 有关成人的美的旅程,教师是这场旅行的向导。“只有 在教育早期阶段的儿童感受到了外界事物和人的美 好,他才可能向着这个世界敞开自我,放心地向外探 索和发展自我。在教育的中期阶段,孩子需要感受理 智的美,提升他们的理智兴趣和能力,使其理智化地 活在天地之间,这是个体脱离动物性而发展人性的阶 段。在教育的最后阶段,孩子要完成自觉自我与生活 世界的普遍联系,完成‘社会人 ’的过程,这个过程其实 也是个体道德美的感知和实现过程。”[10]这就需要教师 有涵养崇尚美的心灵,跳出功利的价值标准,放弃唯分 数论的价值取向,发现学生的成长之美,领略教师职业 塑造人的价值之美,从而扎根教师岗位,潜心教书育 人;有发现美的能力,能引领学生从自然万物、生活琐 事、人际交往中发现美景、美事、美行的存在,给予学生 美的洗礼;有鉴赏美的高雅品位,引领学生于社会、人 生百态中明辨是非、善恶、美丑,提升智识和德性,形成 健全的人格。

以“仁爱、求真、尚美 ”作为当代师范精神的基本 内涵,而不直接以“真、善、美 ”来诠释,更表示出一种 思想趋向,一种精神朝向、价值取向和行动方向。

四、立德树人视域下师范精神的培养路径

以“求真、尚美、仁爱”为基本内涵的当代师范精 神的培育,需要教师行业层面的价值引领、学校层面 的践行督促、教师个人层面的主动涵养。

首先,行业层面的价值引领是教师师范精神形成 的肥沃土壤。从我国的教育管理体制出发,行业层面 的价值引领主要是教育主管部门以行政的方式实现。 教育主管部门应以文件等明确的方式确立师范精神 在教师职业精神中的标杆地位,给广大教师修德赋能 指明方向;组织研究探讨师范精神的基本内涵,给教 师师范精神培育提供明确的行动标准和参照;设置 “师范精神典型”荣誉称号或奖项,从实利层面激发教师涵养师范精神的动力。

其次,学校层面的督导管理是教师师范精神形成 的和风细雨。学校是教师师范精神养成和接受检验的 第一线,有效的督导管理既是催化剂,也是强心针。学 校层面的督导管理应以制度的形式明确要求和标准, 如学校管理阶层可以把师范精神“求真、尚美、仁爱 ” 的基本内涵细化为具体的要求或标准,写进学校的教 师管理制度、教学考评制度、年终考核制度。同时,应 以活动的方式激发践行动力,如学校可以开展“师范 精神日日行 ”“师范精神学习周 ”“师范精神典型研讨 月”等活动。 “师范精神日日行”活动指的是号召全校 教师参照制度标准在自己每日的教育教学活动中进 行自查自省。“师范精神学习周 ”活动指的是学习一位 师范精神典型的优秀事迹,可以是本校的典型,也可 以是历史上的师范精神典型,在学习中感悟精神,砥 砺自我。“师范精神研讨月”活动指的是可以在典型人 物事迹学习的基础上进行深入的讨论:典型人物做了 什么,为什么能这样做,在现实的职业环境下我如何 践行等。另外,应以考评的方式督促指导,具体由主管 领导、教师代表组成的考核团队对教师师范精神的践 行进行考评,如通过日常观察、课堂听课、师生访谈等 方式考察教师在知识传授、师生关系、教育教学理念 上是否践行了师范精神“求真、尚美、仁爱”的基本要 求,以此督促教师涵养师范精神。

最后,师范精神这颗种子要在教师心中生根发芽 并茂盛成长,关键还需教师的自主涵养。师范精神属于 道德范畴,其在教师个体身上的形成必然要经历“知、 情、意、行”的基本路径,如图 2所示。

这一基本路径的有效实现包括三个关键环节:从 “知 ”到“情 ”、从“情 ”到“意 ”、从“意 ”到“行”的提升和 转化。其一,以经典阅读实现由“知 ”到“情”的提升。建 议教师主要以师范精神典型人物事迹及思想为主,辅 之以中国哲学、美学等方面的经典著作。 通过经典阅 读,与典型人物对话,可深化教师的认知,实现对师范精神“求真、尚美、仁爱 ”基本内涵的深刻体悟和深度 认同。 其二,正心—破除功利私心,坚定涵养决心, 实现由“情 ”到“意”的提升。师范精神“求真、尚美、仁 爱”的基本内涵体现的是一种“事之本然 ”“理之当然” 的做事准则,因此需要教师破除功利私心。对此,教师 要及时学习与教育教学相关的新理论、新政策,先铸 牢新时代教育价值观,然后再结合教学实践,树立起 正确的教师观、教学观、学生观,并积极解决“学生成 长需要我做什么”“事情的有效解决应该做什么 ”等问 题,以此排除功利心和私欲的干扰,坚定对师范精神 的追求和信念。其三,时常省察磨炼,实现由“意 ”到 “行 ”的转化。师范精神最终化作教师的行为,体现在 每件教师应对的事上,自然也就需要在一件件事上磨 炼强化,如在课堂知识教授、回答学生提问、师生关系 处理、学术研究上,为了做到这些,教师应该积极参加 学科研究活动、专业技能提升培训,并通过同伴反馈 及自我反思的方式以师范精神的标准省察自己。

综上所述,师范精神是我国悠久而深厚的师道文 化的核心,弘扬师范精神是当代教师实现立德树人本 职的必然要求。重新探讨和确立符合时代要求与职业 发展方向的师范精神的内涵,并探究其培养路径,是 一项重要任务,需要应认真对待。值得注意的是,当前 有关师范精神基本内涵及培养路径的研究还有许多 不足之处,但希望能起到抛砖引玉的作用,实现师范 精神在教师职业上的蓬勃发展。

参考文献:

[1]笪佐领.论师范精神及其新的目标追求[J].南京师大学报(社会科 学版),1998(4):67-71.

[2]杨光钦.“师范精神”的坚守[J].教育理论与实践,2007(17):30-34.

[3]丁喜霞.“师范精神”的内涵演变及当代追求[J].黑龙江高教研究,2007(9):53-55.

[4]朱永新.滥觞与辉煌:中国古代教育思想史[M].北京:人民教育出 版社,2004:230-231.235.

[5]仲玉英.师范精神的建构、塑造与坚守:浙江省立第一师范教育 生活观照[J].教师教育研究,2019.5(3):115-121.

[6]刘铁芳.爱与丰富:重新认识基础教育的两个基本维度[J].教育研 究,2016.37(7):52-60.

[7]孙涛.中国美学通史:先秦卷[M].南京:江苏人民出版社,2014:201-203.

[8]冯友兰.中国哲学史[M].北京:商务印书馆,2006:41.

[9]凯洛夫.教育学[M].陈霞,译.北京:人民教育出版社,1957:693.

[10]刘铁芳.培育“中国人 ”:儿童教育的审美意蕴及其实现[J].中国 教育学刊,2018(5):14-23.

通讯作者:黄小云(1975— ),男,讲师,博士。研究方向:伦理学,高 校思政教育。(E-mail:123034767@qq.com)。

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/69439.html