SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要

新课标把“整本书阅读”作为拓展型学习任务群之一,旨在引导学生习得整本书阅读策略,积累并丰富整本书阅读经验,提升语文核心素养。本文以五年级上册第三单元“快乐读书吧”《中国民间故事》为例,构建指向文化自信、语言运用、思维能力、审美创造四大核心素养的“整本书阅读”学习任务群,在整本书阅读中有计划、有步骤地引导学生质疑探究,交流碰撞,丰富阅读体验,拓宽阅读视野,促使学生养成终身阅读的习惯。

[关键词]核心素养;整本书阅读;学习任务群

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出:义务教育阶段要引导学生在语文实践活动中,综合运用多种方法阅读整本书,积累整本书阅读经验,养成良好阅读习惯,提高整体认知能力,丰富精神世界。实践证明,整本书阅读是提升学生阅读能力、开阔学生阅读视野的有效方式,并能促使学生养成终身阅读的习惯。基于此,以新课标理念为指引,立足学生语文核心素养的培育,以五年级上册第三单元“快乐读书吧”《中国民间故事》为例,探析整本书阅读学习任务群的实施路径。

一、渐进落实语文要素,让语言学习运用水到渠成

(一)链接经验,提高阅读速度

随着学生的课内外阅读量不断增加,阅读材料的类型也逐渐丰富,使得学生掌握了一定的阅读方法,并能够在研究问题的统领下,与之前习得的阅读经验连接起来。例如,五年级上册第二单元学习了“提高阅读速度”这一阅读策略,在《中国民间故事》导读课中,教师可引导学生把四篇课文中习得的阅读方法“集中注意力,不回读”“连词成句地读”“借助关键词句读”“带着问题速读”,分别用于《中国民间故事》中《鲁班学艺》《金瓜和银豆》《八仙过海》《屈原沉江》四个故事的阅读。在阅读中记录默读时间,交流提高阅读速度的方法,对“提高阅读速度”这一阅读策略进行针对性的训练,并通过问题引导后的交流分享,提高学生的阅读和表达能力。

(二)想象补白,培养复述能力

在全书阅读的过程中可穿插落实“创造性复述”这个语文要素,引导学生转换角色,将自己融入某个人物角色,从特定人物的角度换位复述,从而达到入情入境的效果,还可以链接表演,使复述有声有色。特别是《中国民间故事》中大量性格鲜明的人物、生动的情节,更适宜运用表演展开复述。这些复述方法,可以精心设计在相应的故事中,进行持续性的训练,逐渐提升学生的复述能力。充分挖掘文本的留白空间,指导学生关注动作的细致描写、聚焦心理和神态刻画或想象场景中人物的语言,更具体地展开复述。例如,在《梁山伯与祝英台》中,可以引导学生想象人物的动作语言:梁山伯与祝英台朝夕相处的三年里,如何一起诵读经典、吟诗作对……当梁山伯和祝英台变成蝴蝶从坟墓里飞出时,你仿佛看到了怎样的画面?把这些想象的情境加进复述内容里。还可以在复述故事结尾时插入一段歌曲《化蝶》的哼唱,为这个动人的爱情故事渲染凄美的氛围,让听者共情,提升复述的效果。

(三)读写结合,锻炼综合表达能力

整本书阅读遵循自主阅读、循序渐进、学以致用的原则,而要使整本书阅读提质增效,读写结合是一种操作性很强的方法。五年级上册习作三的内容是“缩写故事”,教材以《猎人海力布》部分段落为例提供了缩写范本。教师需要在阅读教学中指导学生掌握缩写的基本方法,将长故事缩写成短故事,从而提高理解和概括能力。在学生掌握要领之后,教师可结合《中国民间故事》篇幅较长的《白蛇传》,让学生进行缩写练笔。在学生完成练习之后,教师针对性地把相同段落不同学生的缩写情况进行展示对比,引导学生在缩写实践中掌握概括、摘录、删减、改写等缩写的基本方法。

二、相机质疑拓展,为深度思维赋能助力

(一)引导质疑问难,激发探究欲望

《论语·述而》曰:“不愤不启,不悱不发。”当学生想学习而不能求得答案,心中愤懑着急的时候,教师要适时给予开导,这是最好的教育方法。当学生想说话而不知如何表达的时候,教师要适时予以启发,这是最佳的教育效果。问题能引发学生对文本的深入思考。教师以问启思:假如你有机会向作者提问,你会问哪些问题?请把几个问题列出来,鼓励孩子质疑问难。例如,学生在阅读《智娶文成公主》时,就提出疑问:哪些地方体现了“智娶”?当学生读完故事后,他们也提出了疑问:“为什么唐太宗要把自己心爱的女儿远嫁到吐蕃去?”“唐太宗组织前来求亲的使者们进行考试,看谁能取胜,便决定将公主嫁给该使者的首领,这是为什么?”“使者机智灵活不代表首领英明伟大,这样草率出嫁不是把女儿的婚姻当作儿戏吗?”有了这些问题的驱动,学生就能结合文本并查找课外知识来解答自己的疑难问题,了解“在李世民执政期间,吐蕃一直骚扰唐朝边境,两军实力相当,所以唐朝才会和吐蕃提出和亲的政策,以确保自己边境一定时间内的安定,可以发展国家”。这样的时代背景,助力学生把故事读懂、读细、读深、读透。

(二)分析人物形象,绘制思维导图

《中国民间故事》中多数是以人物为中心讲述故事,比如《田螺姑娘》《蚕花娘子》《妈祖娘娘》等,故事的内核就是这些人物,想要对故事进行更深层次的体会,就需要对人物形象进行深入分析。例如学习《白蛇传》,教师引导学生分析主要人物的形象性格,尝试做思维导图,从人物的性格中分析故事的内核。比如白蛇执着寻找救命恩人许仙,可以看出她重情重义的品质;白蛇积德行善,治病救人,可以看出她宽厚善良的品行;白蛇帮助百姓,除暴安良,体现她的疾恶如仇等,通过讨论交流,进一步明晰人物性格特点,提升思维能力。

(三)拓展相关故事,培养发散思维

在学生阅读完《中国民间故事》中的《徐文长智胜打赌(一)》《徐文长智胜打赌(二)》之后,教师拓展关于徐文长的第三个故事。通过激趣谈话导入:有一天,两个朋友来徐文长家里做客,分别是张三和李四。张三说:“徐文长,如果你有办法让李四呱呱呱地叫上三声,今天我请客。”可是,有什么办法能让李四呱呱呱地叫呢?此时,假如你是徐文长,你会想到什么方法?

“一石激起千层浪”,学生的发散思维瞬间得到激发。有人说:“让李四背个筐子,里面放一只青蛙,青蛙自然会呱呱叫。”教师点评:“这是青蛙在叫,不是李四在叫。”马上有学生补充说:“徐文长对李四说,你呱呱呱地叫三声,今天我请客。”还有学生说:“徐文长可以出问题考李四,青蛙是怎么叫的?李四自然就会呱呱呱地叫了。”

当学生的探究欲望被点燃之后,教师便出示一段内容:

徐文长带着张三和李四来到一片瓜地,徐文长指着眼前的西瓜对李四说:“兄弟啊,你看看这片葫芦长得多好啊!”

李四不解地问道:“徐兄啊,这些明明是瓜,为什么你说是葫芦呢?”

徐文长言:“是葫芦!”

李四道:“是瓜!”

徐文长又言:“葫芦!”

李四道:“瓜!”

徐文长坚持道:“葫芦,葫芦,葫芦!”

李四也不甘示弱:“瓜,瓜,瓜!”

此时,徐文长转向张三,嘴角微微一笑。张三佩服得五体投地,不住地点头。

此时孩子们已是笑得合不拢嘴,连连称赞徐文长的妙计。在这个环节设计中,孩子们的发散性思维得到了鼓励与培养,也开拓了解决问题的思路。

三、聚焦表现形式,使审美创造“艺”趣盎然

(一)关注审美意象,感受文学之美

新课标总目标指出:“感受语言文字的美,感悟作品的思想内涵和艺术价值,能结合自己的经验,理解、欣赏和初步评价语言文字作品,丰富自己的情感体验和精神世界。”这对教师在语文教育教学中有效引导学生认同中华文化、感受祖国语言文字的独特价值提出了新的要求。

中华上下五千年的文化积淀,让大量的语言文字具有特殊的意蕴和价值。《中国民间故事》蕴含了古代劳动人民智慧的结晶,许多故事蕴含了“中国式浪漫”的独特意象,只有关注和理解了相应的意象,才能体会故事的深意,充分感受中国语言文字之美造就的浪漫色彩。在教学中,教师应引导学生关注意象,帮助学生理解意象,感受民间故事的文学之美。民间故事以口口相传的形式流传至今,故事的版本虽有些差异,但是其代表性的意象却是不变的。在教学中,笔者通过对比阅读的方式,引导学生关注意象,理解意象。

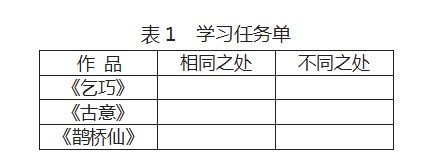

例如,在教学《牛郎织女》时,笔者通过设计学习任务单,引导学生通过对比阅读与这个故事相关的作品《乞巧》《古意》《鹊桥仙》等,来聚焦相同的意象,感受意象(见表1)。

通过对比,学生不仅会发现三篇作品的异同,还会关注反复出现的“牵牛星”“织女星”“喜鹊”,产生对意象的探究兴趣。当学生提出《牛郎织女》中为什么出现“牛郎”“织女”“喜鹊”这几个意象时,教师可以相机出示相关材料,帮助学生理解这些意象的含义。教师还可以鼓励学生通过查阅资料,了解牛郎织女体现的是当时男耕女织的社会现象,牛郎代表当时劳动人民,而喜鹊是好运与福气的象征。一个天文现象就逐渐成为一个美好的传说,诉说着百姓对美好爱情的向往和追求。学生理解了意象,理解民间故事象征性的特点,更深入地理解这些意象的含义,感受劳动人民对幸福生活的美好追求。

(二)鼓励创意展示,感受艺术融通

《中国民间故事》大多是经典作品,因此成为多种艺术形式表现的内容,如戏曲《牛郎织女》、影视剧《木兰从军》、话剧《屈原沉江》,还有美术剪纸《九色鹿的故事》、音乐《百鸟朝凤》《梁祝》等。可以引导对绘画和写作感兴趣的孩子们进行民间故事连环画的创作和编写,对文艺爱好者则可以引导其学习和欣赏用民间故事为蓝本创作的歌曲、戏剧、舞蹈节目。在整本书阅读中引入这些信息,能够促进学科之间相互融通。

与单元学习目标联系最紧密的活动是民间故事创意表演,教师可鼓励学生用喜欢的方式来创造性地表演一个自己喜欢的民间故事。形式可以多种多样,比如一个人声情并茂地讲述《妈祖娘娘》的动人故事;以小组为单位,配上音乐、绘画背景,合作表演故事《八仙过海》;也能够根据故事《兔儿爷》创作绘本(连环画);还能根据绘本(连环画)讲《十二生肖的故事》等。

四、整合拓展课程资源,促文化自信根植于心

在学生阅读完《中国民间故事》,还沉浸在故事内容和情感共鸣时,往往是推进阅读的最好时机。教师可以抓住机会推荐阅读《欧洲民间故事》《非洲民间故事》等,在广泛阅读的同时,引导对比发现中外民间故事在思想内涵、写作手法和语言特点上有何异同;对比中西方故事的结局,让学生感受中西方文化的差异,引发学生的深度思考。“1+X”将整本书阅读从一本延伸至一个系列,更全面地感受民间故事这一文学形式的艺术魅力,对学生的文学素养和思想认识产生较为深远的影响。

教师还可以充分整合课程资源,将民间故事与主题内容相关的古诗词、传统习俗等有机联系起来,作为拓展内容引入教学,在读整本书的同时,诵读经典,积累语言,丰富体验,切实提升文化自信。如在阅读《牛郎织女》时,引入古诗《乞巧》《鹊桥仙》(秦观),借牛郎织女悲欢离合的故事,感受坚贞诚挚的爱情;在阅读《孟姜女哭倒长城》时,引入战争和劳役作品中描写征夫悲苦生活相关的《诗经·小雅》;在阅读《木兰从军》时,引入与故事内容相同的汉乐府词《木兰辞》;在阅读《屈原沉江》时,引入文天祥的古诗《端午即事》,感悟像屈原一样为国难奔波却壮志不已的士大夫形象。这样不仅可以让学生积累语言,还能使他们获得更为丰富的阅读体验,得到更加多样的文学作品的熏陶,从而热爱中华文化,更好地继承和发扬中华优秀传统文化。

在整本书阅读中,教师应始终以共读者、引导者、推进者的角色参与其中,为学生指引丰富的阅读内容和有效的阅读策略,搭建多样的交流平台,擦出思维碰撞的火花。这样,学生才能在阅读中体验快乐,拓宽视野,获得语言和精神的成长,从而全面提升语文核心素养。

参考文献:

[1]王崧舟,王春燕.腹有诗书气自华——《义务教育语文课程标准(2022年版)》“整本书阅读”解读[J].语文教学通讯,2022(33):7-13.

[2]施婧.复述的特征与有效教学策略[J].语文建设,2020(16):4-8.

[3]李竹平.民间故事整本书阅读解析与教学建议[J].小学语文教师,2021(Z1):32-35.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/69068.html