SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:新课标下,基于框课设计、缺乏情境、唯知识能力导向、教学评相互脱离或若即若离的教学实施必将被时代抛弃,随之而来的将是基于主题(单元)设计、复杂情境、素养导向、教学评相互匹配的教学新时代。围绕“学生在哪里”“学生去哪里”“学生怎么去”“学生真的去到了那吗”的根本性教学问题,教师当以大概念为导向组织教学活动,以大情境为载体优化学习环境,以大任务为导向架构学习进阶,以大作业为抓手发展自主能力,最终实现科学育人、标准育人、立德树人。

关键词:四维一体,教学实施,党的领导,人民当家作主,思想政治

继《普通高中思想政治课程标准(2017年版2020年修订)》实施之后,《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》也颁布出台。两者真正实现了小学、初中、高中思政学科在课程性质、课程内容、课程目标、学业质量等方面的有效衔接,这意味着教学评一体化的新时代已经来临。作为高中思政课教师,要从“教”与“考”两个维度去解决“学生在哪里”这一根本性的教学问题。“教”指的是教材情况与教学学情,“考”指的是命题规律的考情。站在高中教材的视角,人教版八年级下册《道德与法治》的第一单元第一课“维护宪法权威”、第二课“保障宪法实施”、第三单元第五课“我国基本制度”、第六课“我国国家机构”分别与统编版高中政治必修三《政治与法治》中的第三单元第七课“治国理政的基本方式”、第八课“法治中国”、第二单元第五课“我国的根本政治制度”、第六课“我国的基本政治制度”在课程内容上有相似,甚至雷同。以统编版高中政治必修三第五课中“人民代表大会:我国的国家权力机关”为例,学生在初三第一学期便基本理清了人民与各级人大代表、全国人大与国家机关的关系。教学观察中发现,我们的高中教师还是会对这个学习内容再次反复详细讲解,学生不厌其烦。也就是说,按照课程标准要求,这部分学习内容是初中学生应知应会的知识,高中教师其实不应该讲。高一教师应该重点解决的是如何让学生体验、经历、感悟全国人大统一行使国家权力以及国家机关具体行使管理国家和社会的权力,而这点恰恰是教师们的“盲点”“难点”。新课标下的教材衔接只是在理论上探讨“学生应该在哪里”,真正精准定位“学生在哪里”还需要基于证据、学生学情的调查。教师可以布置课前预习任务,学生在预习中反馈的问题,提取预习提问中的高频词汇,精准确定“教学的起点”。由此可见,从“教”这端去解决“学生在哪里”的问题,无形中触发教师思考:教学不能进行孤立的知识讲解、不能没有情境、不能教到哪里算哪里等具有重大意义的原生性问题。这也启发教师应该围绕“学生去哪里”的问题,以什么样的教学实施策略去深度解决“学生怎么去”的问题。站在高考命题的视角看,以情境载体为串联线,学生核心素养和关键能力为银线,核心价值引领为金线已成为新时代高考命题现代化的主旋律。高考命题人通常通过有效的情境设计对学生的知识、能力、素养进行综合考查,真正让学生实现从关注“解题”转变到关注“解决问题”,从关注“做题”转变到关注“做人做事”。这恰恰也是新时代国家与人民对高考的呼声与呐喊。事实上,诸如以上的高考命题指向也已经成为“学生去哪里”的根本性指引,引导着教师在教学中思考“怎么让学生去那里”的问题。

所谓“四维一体”教学是教师创设情境,利用环境对一个课程或教学单元,从习得、应用、拓展和适应性学习四个学程维度,以大概念、大情境和大作业整体组织的学生综合学习的过程。四维一体教学有力的回应新课标下中小学思政课一体化以及现代高考评价对于“教”“学”“考”“评”的诉求:学习内容要系统化、学习载体要情境化、学习过程要进阶化、学习驱动要任务化、学习能力要关键化、学习价值要核心化、教学评要一致化。以统编版高中政治必修三《政治与法治》中党的领导与人民当家作主为实施对象,围绕“学生在哪里”“学生去哪里”“学生怎么去”“学生真的去到了那吗”的根本性教学问题,展开四维一体的教学实施:以大概念为导向组织教学活动,以大情境为载体优化学习环境,以大任务为导向架构学习进阶,以大作业为抓手发展自主能力,最终实现科学育人、标准育人、立德树人。

一、重“本手”:以大概念为导向组织教学

较之传统教学,新课标下的新时代教学没有了“考纲”,取而代之的是“课程标准”。这让教师们感觉新时代的教学不需要重视基础知识,这样容易导致教学中出现“上似乎有挂,下已失联”等问题。其实,新时代的教学并没有摒弃知识,而是对教学内容呈碎片化状态,缺乏整合优化的现象提出反对,强调知识—思维—素养的内在发生机制,要求教学设计与实施以学科大概念为核心,形成完整的知识体系,实现学习内容系统化,以此作为教学“本手”组织教学,促进学生关键能力的系统发展。由此看来,精准界定单元、教材乃至模块中蕴藏的大概念显得极为重要,当然也是首要解决的问题。在此基础上,新时代教学围绕大概念,厘清各级概念与大概念的逻辑关系,并遵循新课程标准对各级概念内容方面的要求以及教学方面的提示,以此明确教师在该大概念的教学实施中应该“教什么”“教到什么程度”以及“怎么教”等核心问题,最终实现科学育人、标准育人。

以统编版高中政治必修三《政治与法治》中党的领导与人民当家作主为例,对这两个单元的知识内在关系、层级关系进行系统化、结构化。其结果图式表征如下:

该图式直观地展现了“四个制度”“五大民主”“国家性质”“三个统一”“协商民主”“民主集中制”与法治社会主义民主政治“全过程人民民主”的关系及其相关意义,其中,在“三个统一”中,人民当家作主是其本质特征与核心,所以,必修三前两个单元核心指向就是围绕“以人民为中心”的发展思想。也就是说,坚持以人民为中心是一个大概念。“五大民主”“三个统一”“四个制度”“国家性质”等是支撑“以人民为中心”这个大概念的。厘清大概念及其各级概念之后,为达成科学育人与精准育人的目标,需要认真研读新课程标准的“内容要求”以及“教学提示”再进行教学设计与实施,避免“过分拔高教学”“窄化教学”“泛化教学”。在“四个制度”中我国根本政治制度“人民代表大会:我国的国家权力机关”的教学设计中,内容要求是列举宪法有关人民主体地位的规定,说明我国的国家性质。这个要求看起来很抽象不好操作,但教师抓住这里面的动词“列举”“说明”进行新结构理论化解读就会发现:欲让学生达成“列举”“说明”的能力要求,就要让学生学习人民主体地位、国家性质等知识时,在学习进阶上经历从“获取”到“理解”的习得性学习,在情感过程历经从“接受”到“反应”的升级转化,在学习水平上实现由“熟悉”升华到“领会”甚至到“有意识努力和行动”的转变。同时,教师需要创设简单良构或者一般良构的情境给学生学习“人民主体地位”“国家性质”这类陈述性知识与品格价值观知识。除了在宏观层面上有以上学科性标准化解读以及学理性科学化指导,在实操层面,教师也要结合新课程标准“教学提示”的暗示“以……为议题,探究……职权及其关系,感悟……民主,可走访……,分析……,模拟……撰写议案,举办……演讲会”进行教学的中观设计:以“如何看待人大代表的作用”为总议题,第一步,教师创设2023年全国人大会议议程及其相关内容的简单良构情境,让学生识别、区分、陈述、描述全国人大的职权及与其他国家机关的关系,让学生感知、感悟全国人大统一行使国家权力以及国家机关具体行使管理国家和社会的权力。第二步,教师组织学生利用身边资源走访的人大代表资料,让学生倾听、体验人大代表履行职责的经验,具体化、分析、总结其产生的过程、活动的方式和主要的职责。第三步,教师还可以让学生针对2023年热点问题,模拟人大代表撰写议案,让学生结合时政热点或关切问题建构、阐述如何通过人大代表实现人民当家作主,接受社会主义民主政治的本质特征是人民当家作主。这样下来,一节符合科学、合标准、有高度、有深度、有广度的教学设计基本成形,剩下的微观处理就是找到一个契合该课新课程标准学习进阶、具有地方特色、符合学生实际与兴趣、贴近时代与生活的热点问题作为教学情境,再巧妙的设置学科任务驱动学生深度学习。由此观之,只有“课程标准”的新时代教学不仅解放了教师“手脚”与“头脑”,更还给了学生真正的学习自由,真正解决“学生去哪里”的教学根本性问题,实现“为了学生发展”的教育理想。

二、拒“俗手”:以大情境为载体,优化学习环境

新高考评价体系下,高考命题呈现“无情境,不命题”的趋势。与之相应,新时代的课堂教学应该也是“无情境,不教学”,以此解决“学生怎么去”的根本性问题。基于核心素养发展以及大概念导向组织教学的教学载体创设不仅限于一般性的情境,还应顺理成章地走向隐含学科知识、学科问题、学科思维、符合课程标准、培养关键能力、指向核心素养、宏大场景的结构化情境,这样的教学才不至于落入俗套的境地。那么,以大情境为载体,优化学习环境,作为教师如何拒“俗手”?在真实生活类情境方面,契合统编版高中政治必修三《政治与生活》各课题主体性强的特点,教师可以从政治主体出发,开发具有主体性、互动性的采访式项目学习活动(具体如表1)。这样的学习活动有机融合了大情境的必备要素以及鲜明特点,有利于学生进行不确定性、冒险式、主动性的学习;教师也可以从大热点、大主题出发,创设具有宏大时政背景、可议性、可探性的主题情境,这样有利于学生进行沉浸式、体验式的学习。比如,围绕党的领导这一核心概念,可以引入“建党100周年”“历史上我国冬奥会”“扶贫故事”“广东非凡十年”等这类大热点、大主题作为教学情境,以“如何在坚定历史自信中弘扬伟大的历史主动精神”为新视角,阐明中国共产党成为执政党的必然性,明确党的性质、宗旨和指导思想,理解坚持党对一切工作领导的意义,奠定学生政治立场的基础。在跨学科学习探究类情境方面,对于已有结论但学生未知的学习探究类情境,如“抗疫实践中我党的贡献”、“四点半难题”困境与出路、“我为群众办实事之断头路”等,教师可以重点培养学生信息获取、解读、分析、整合、判断、评判、综合、应用、创新等关键能力;对于未有结论但学生能尝试解决的学习探究类情境,如“设计建党100周年纪念邮票”“模拟人大代表撰写议案”“书写白云山导游词”“撰写时政短评”等,教师对学生的培养可以倾向于阅读理解、信息搜索、整理、口头和书面语言沟通、合作能力、假设、归纳概括、批判、联想、论证等关键能力。以上诸类大情境的教学载体,因其具有真实性、探究性、综合性、主体性,往往对学生的深度学习具有强大的内吸力,在师生的对话、探讨、争辩、质疑、释疑、转化、应用中不自觉地搭建了和谐、民主、轻松、平等的学习环境。

三、出“妙手”:以大任务为导向,架构学习进阶

大情境的学习载体承载大概念的学习内容以及具有进阶性的学习过程。教师欲达成“能力到关键能力”“价值到核心价值”的培养目标,就必须设置具有学科内容理解力与应用力、方案论证力与设计选择力以及维度运用力的大任务为导向,架构由习得、应用、拓展到适应性学习的学程进阶,真正驱动“学生真的去那里”,从而回应新课程标准对新时代教学的呼声与呐喊。以大任务为导向,架构学习进阶,作为教师如何出“妙手”?对于情境类大任务的建构,教师可以采取“五线并举”,“千线一孔”的策略,实现大任务导向的核心追求。所谓“五线”是指情境(活动)线、具体任务线、知识线、学习进阶线和关键能力线。“千线一孔”指的是“五线”最终汇聚指向核心素养的实现。以第五课第一节“人民代表大会:我国的权力机关”为例,实现“五线并举”,“千线一孔”可以操作如下(表2):

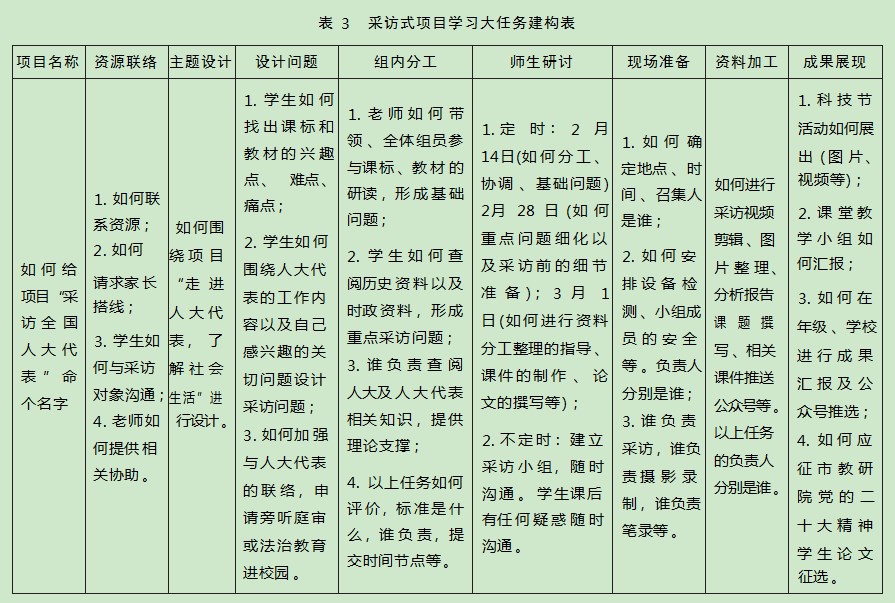

对教师而言,“千线”强调的是情境或活动、具体任务、知识、学习进阶、关键能力要形成各自独立又具有递进复杂的线索,“一孔”要求的是各条显性与隐性的线索最终是为了服务于实现核心素养的根本性目标而存在的,否则,整个教学就会“神散”,“形也散”。对于采访式项目大任务的建构,教师应在“做中学”的理念指导下,基于学生对现实生活的理解与学科知识的探究,围绕采访式项目名称、资源联络、主题设计、问题设计、组内分工、师生研讨、现场准备、资料加工、成果展现等系列化的活动进行相对确定的任务建构,引导学生动手动脑,提升其逻辑思维能力、社会实践能力以及解决问题能力。以统编版高中政治必修三第五课第一节“人民代表大会:我国的权力机关”为例,教师可以进行以下具体任务的建构。

四、留“后手”:以大作业为抓手,发展自主能力

“学生真的去到了那吗”这一问题是对教师教学的灵魂拷问,其本质是要求教师对学生学习结果进行科学测量。新课标下,新时代教学对学生学习质量的评价重点应从主要关注保持测验转移到迁移测验,即学生在面对复杂的、不确定的现实生活情境时,评估或运用所学的学科知识与技能、学科思维与观念去分析、发现、解决问题,去展现价值观、关键能力和必备品格。基于此,日常教学实践中应构建具有大视域、大实践、大周期、跨学科、大取向的大作业为抓手,对“学生真的去到了那吗”进行“为了学习”“对学习”“作为学习”的全程性评价,从而发展学生的自主能力。以大作业为抓手,发展自主能力,教师应如何留“后手”?第一,教师需要进行“大的设计”,即要设计具有大视域、大周期、跨学科的课后作业。这样的课后作业既要测验学生的保持学习能力,更要测验学生的迁移学习能力。“大视域”注重作业设计突出由“教”程转向“学”程,学生作业的过程也是“为了学习”的评价过程。比如,学生独立撰写“2023,我给两会捎句话”,“模拟政协或人大代表,选取2023年的热词撰写提案或议案”;“大周期”顾名思义就是作业不是几小时或者一天完成性任务,而是基于学程特点长周期性的创造性探究活动。比如,社会实践“假如你是街道或区人大代表,请调查你所在社区、街道、辖区内教育、住房、医疗等方面的实际问题,为百姓提交一份议案”。第二,教师需要进行“大的取向”,即大作业的设计要以课程改革为背景,探究立德树人为旨归。“大的取向”的作业设计或者试题命制关键是以“大”(大背景、大热点、大主题)为抓手,依据是新课程标准,着力点是探究如何实现立德树人。举一反面试题如下:

课程标准:统编版高中政治必修三2.1社会主义民主的特点,坚持社会主义民主

2022年12月中央广播电视台热播的我国首部以人权为主题的电视政论片《新时代中国人权》以百姓身边的故事为切入点,解锁了中国人民幸福生活的“密码”,充分展现中国人权发展道路、理念以及社会主义民主的优越性。下列表述正确的是

①人民当家作主是社会主义民主政治的本质和核心

②切实保障人权就是保障人民的生存权和发展权

③社会经济的发展是人权实现的前提和基础

④中国人权发展道路是全世界普遍适用的

A.①②B.①③C.②③D.③④

该题以“新时代中国人权”为情境,意在培养学生认同人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征。但是,命题人没有依据新课程标准进行试题命制,没有探寻情境与选项之间的有机联系作为命制线索,使得新时代中国人权成就与鲜明特点不能让学生在解决试题的过程中感悟、分析、推断出其与社会主义民主、人民当家作主的内在关系。因此,由理性精神上升到政治认同的通道被堵塞了,该题应有的政治功能、教育功能也就丧失了,从而走回以知识为导向,没有能力、没有素养的传统高考老路。

参考文献

[1]普通高中思想政治课程标准(2017年版2020年修订)解读[M].北京:高等教育出版社,2020:4.

[2]张云平.构建新结构教学评框架有效反思和改进学习测评[J].课程.教材.教法,2021,41(6):52-58.

[3]普通高中思想政治课程标准[M].北京:人民教育出版社,2020:8-10.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/67357.html