SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要:数学概念是学习数学知识的前提和基础,是小学数学的重要组成部分。本文根据实践,总结了有效开展数学概念教学的 流程:通过“循需而谋:优选学材,促进直觉思维和发散思维的有效生长”“循径而行:亲历过程,促进抽象思维和逻辑思维 的有效生长”“循联而练:精设练习,促进整体思维和创新思维的有效生长”的流程和策略,唤起学生已有经验,让学生亲历 概念形成过程,构建概念结构,促进思维生长。

[关键词]思维生长,小学数学,概念教学

一、问题的提出

数学概念是人类对现实世界空间 形式和数量关系的概括反映。正确理 解数学概念是学生掌握数学基础知识、 主动建构数学体系、有效解决实际问 题的前提,更是发展学生智力、培养 学生思维能力的关键。由此可见,数 学概念教学的重要性。

但在实际教学中,概念教学依然 存在起点模糊、字词理解、死记硬背 等问题,教师忽视学生已有的经验, 强调概念文字的理解, 并要求学生一 字不落地对概念进行背诵, 这样的概 念教学导致学生无法真正理解概念, 运用概念。下面本文结合近几年对概 念教学的思考和实践, 谈谈如何开展 概念教学,深入理解概念本质,构建 概念体系,促进学生思维的生长。

二、实践探索

本文通过实践探究, 不断尝试、 反思、总结,逐渐形成了循需、循径、 循联的概念教学的流程(见图 1)。本 文将结合课例进行具体阐述。

(一) 循需而谋——优选学材,促 进直觉思维和发散思维的有效生长

需求分析是概念教学有效实施的 首要任务。《数学课程标准》中提到, 课程内容的选择要贴近学生的实际, 有利于学生的体验和理解、思考与探 索。而数学概念通常是抽象的,因此 我们要基于儿童立场, 选择适合的学 习材料, 想方设法引导学生主动尝试 运用已有的知识经验和生活经验理解 概念,发展直觉思维和发散思维。

1. 原型重现,对接生活经验

小学阶段,儿童的思维还处于形 象思维向抽象思维过渡的阶段。而现 实生活中的“原型”是抽象、概括的 数学概念不可或缺的学习素材。教学 中要关注儿童已有的生活经验和知识经验,找到概念的生长点,促成学生 实现概念的建构。

【案例 1】《周长的认识》

出示 4 个不同的素材(见图 2):

(1)学校到杭州博物馆大约长 3 千米

(2)一个小朋友的身高 130 厘米

(3)篱笆总长 24 米

(4)学校操场跑道一周长 200 米

用笔描一描,这些“长度”在图 中指哪里?

隐去图形只留下长度的轮廓,让 学生观察、比较这些长度的区别?

该节课,笔者为学生搜集了生 活中比较熟悉但又具典型性的几个长 度素材。让学生小组交流,这些长度 指的是哪段? 比较一下这些长度有什么区别?在对比中抽离出特殊的长 度——周长。之所以设计这样一个从 长度到周长的导入活动, 是因为学生 对“周长”不是一无所知,调用学生 已有经验的学习素材, 能让学生的经 验和学习内容进行有意义的勾联, 促 进新知的学习。学生在更广阔的空间 里,从更宽广的视角认识“周长”,而 不是仅仅在“周长”里认识“周长”、 在“图形”里认识周长。让儿童也能 感悟到长度(周长) 在生活中广泛地 存在和应用,体会长度的价值。这样 周长概念的建立才更加稳固、更趋于 本质。

2. 情境创设,主动链接思考

对单一、理性的法则、概念进行 理解时,低年级学生会觉得困难,而 低年级孩子的经历又相对单薄, 有时 无法通过与生活经验的对接来进行理 解。此时就需要教师站在学生的视角, 创设适当的情境, 将学生引入思维生 长的情境, 在相对形象生动的情境中 开启概念学习。

【案例 2】《克与千克》

通过前测发现,有的学生对 1 克 毫无概念,会认为 1 克 =1 斤;有的 有模糊的概念,认为很轻,可能一块 橡皮就是 1 克。这些都表明学生对“1 克”的概念是没有准确经验的。因此 这节课笔者借助《妖精豆豆逛集市》 这一有趣的绘本创设了教学情境, 以 绘本鲜艳的色彩, 生动的情节吸引儿 童的注意力, 激发学生主动与生活链 接,积极思考,让数学与儿童思维形 成互通的桥梁。本节课精心选择绘本 中的篇章,围绕“怎样知道物品的重 量?”“1 克是多重呢?”“1 千克的水 果有多少呢?”三个核心问题展开教 学。在绘本情境的支撑下,学生思维 的大门打开了。

3. 类比引新,厘清新旧联系

在小学数学概念中,概念之间是存在一定的逻辑架构的, 及时沟通新 概念与原认知结构中有关概念的联系, 类比引“新”不仅使新概念更易于理 解, 也便于学生主动将新概念纳入原 认知结构, 形成了内容更为丰富也更 为完善的新认知结构, 达到事半功倍 的效果。

【案例 3】《分数的基本性质》

在建立“分数基本性质”概念时,引导学生回忆“商不变的性质”和“小数的基本性质”, 1/10=10/100=100/1000=1000/10000.化成小数即 0 .1=0 .10=0 .100=0 .1000. 化成除法算式就是 1÷10=10÷100=100 ÷ 1000 =1000÷ 10000.以此沟通、归纳出“分数基本 性质”与“商不变性质”“小数性质” 概念的共同属性,触类旁通,利于学 生主动建构起概念知识结构。把已有 的概念作为学习新概念的基础, 唤起 认知结构中的相关概念,以旧带新, 既促使学生明确了概念, 又掌握了新 旧概念间的联系。

(二)循径而行:亲历过程,促进 抽象思维和逻辑思维的有效生长

当下小学数学概念实际教学中, 教师过于重视概念形成的结果, 而对 于概念形成的过程关注不够。概念教 学应当让学生亲身经历概念形成的过 程, 引导学生从不同角度刻画数学概 念的本质特征, 将表象特征不断抽象 化、系统化,概括出数学概念。在这 一过程中学生的形象思维逐步升华为 抽象思维,借助类比、迁移、同化等 策略,发展逻辑思维。

1. 多元表征,层级推进

作为教师,在概念教学的设计时 首先要剖析概念本质, 围绕概念本质 挑选多元化的材料, 设计层级推进的 教学环节, 有利于学生建构概念知识 的内部表征, 促进对概念知识广度和 深度的理解,进而发展抽象思维。

【案例 4】《除法的初步认识》

操作一:呈现平均分的过程。

师: 有 12 片花瓣,想做 3 朵花。 每朵花的花瓣同样多,请你来分一分, 每朵花会有几片花瓣? (小朋友同桌 合作进行操作。)

反馈 1 :学生每朵花 1 片 1 片分 或 2 片、3 片分,直至分完。

反馈 2 :学生直接将每朵花分 4 片花瓣。

师: 像这样分的过程,你能用新 的算式表示吗?

生:12÷3 = 4(个)

操作二:

师: 同桌合作,一个小朋友指算 式中的数,另一个小朋友找出图中相 应的部分。

操作三:

师: 有 12 片花瓣,每朵花 4 片 花瓣,可以做几朵?请你在练习纸上 圈一圈,并列式。

反馈: 一位小朋友扮演操作。

列式: 12÷4 = 3(朵)

该节课中,笔者针对除法的两种 意义分别设计了三个不同层次的操作 环节,操作一,直观操作,旨在“平 均分花瓣”的过程中初步建立“平 均分的过程”与“除法算式”之间的 联系。学生初步感知“将一些物体平 均分成若干份, 每份有多少”可以用 除法表示。操作二, 数形结合, 通过 生生交流的形式, 帮助学生进一步理 解算式中每个数与“平均分”的要素 一一对应的关系,初步建立除法模型; 操作三,教师引导学生从具体的“分 物”的操作到“圈形”的操作,“圈 形”的操作是直观操作到抽象算式表 达的一个中介, 旨在帮助学生理解除 法的包含除含义:求 12 里面有几个 4. 也可以用除法表示, 基本建立除法的 完整模型。对同一个数学对象,用多 种形式进行表征, 能够帮助学生在操 作的过程中逐步加深对除法意义的理解, 逐步将直观的操作转化为头脑中 的抽象操作,进而理解除法的意义。

2. 多样活动,循序渐进

瑞士心理学家皮亚杰很早就提出 了“以活动促发展”,现代教育也十分 重视采用活动形式进行教学。概念教 学中采取多样的活动, 能让孩子的思 维从具体走向抽象, 循序渐进地建立 数学概念,概念在头脑中会深刻起来。

【案例 5】《厘米的认识》

①初步感知 1 厘米

你们知道这根小棒有多长吗?

是的,这是 1 根 1 厘米的小棒。 厘米就是今天我们重点来认识的长度 单位。

②进一步感受 1 厘米

请小朋友用食指和大拇指轻轻拿 住 1 根 1 厘米的小棒,食指和大拇指 保持不动,另一只手把小棒拿开。感 受 1 厘米究竟有多长?(多玩几次)

③寻找身边 1 厘米

请你找找,我们身上或身边哪些 物体的长度大约是 1 厘米?

要求: 找——用小棒比一比, 验证

④创造 1 厘米

看来现在很多小朋友都认识了 1 厘米,那你能自己想办法来创造个 1 厘米吗?

要求:独立创造(画、折……) —— 同桌互相验证

在该教学过程中,笔者设计了 “看一看、说一说、找一找、比一比” 等一系列活动, 调动学生的多种感官 参与活动,让他们自己去经历,去体 验,去获得,使抽象的单位变得可以 体验,从而真切地感受到了 1 厘米的 空间观念,循序渐进地促进对 1 厘米 的理解。

3. 立足起点,融合共进

《数学课程标准》中指出,数学 活动必须建立在学生的认知发展水平 和已有的知识经验基础之上, 教师在教学概念时, 能够合理把握学生概念 学习的逻辑起点和现实起点, 使学生 的学习起点与将要学习的概念之间的 距离不过于困难,也不过于简单。让 学生依然保有探索的欲望和积极性。

【案例 6】《圆的认识》

学生对“半径”“直径”等一些 基本概念都了解,要画一条直径、半 径, 发现它们的特征及两者之间的关 系是不难的。而这节概念课的本质是 半径和直径都是直的线段, 它们与圆 这一曲线图形之间到底有什么关系 呢?

师: 你能用老师提供的工具画一 个圆吗? (生活中的物品;用钉子固 定的线;圆规)请选用不同的工具,使 用不同的办法,在纸上随意画几个大小 不一样的圆。(3 位学生上黑板演示: 分别用圆规、钉子和线、圆盘画圆。)

师: 我们一起来看一下黑板上这 些有的可以称为圆,有的尚且还不能 称为圆的图形。哪一个画得比较圆? (生普遍认为用实物描画和圆规画得比 较圆。)

师: 有没有同学也是选用生活中 的物品画圆的?用这些圆的物品来描 画一个圆方不方便?你画的时候有什 么体会吗?

生全体: 方便。

生: 画的时候笔尖要沿着物品的 边移动。

师: 有没有同学是用银色的盘子 画的?

生: 没有。

师: 为什么不用这个盘子画?它 不是很圆吗?

生: 因为太大了,纸上画不下。

师: 我们用实物来描画圆的时 候,大小是不随我们说了算的。所以 它虽然不失为一种画圆的好办法,但 是有它的局限性。

师: 那有谁是用钉子和圆规画的?你有什么体会?

生 1 :我是用线和钉子画的。我 觉得很难画出一个比较圆的圆。因为 线很难控制。

生 2 :因为线是有弹性的,线的 长度要固定。

生 3 :用圆规画的时候,中间的 洞就是圆心。不能移动掉。

师: 为什么要这个圆心?

生: 确定画圆的位置

师: 在画圆的时候我们必须要找 到一个固定的点—— 圆心。用字母 O 表示。(师板书:定点—— 圆心 O)

师: 除了圆心,画圆还要注意什 么问题呢?

生: 圆规两脚之间的距离不能变。

师: 对了,画圆的时候还要找到 一段固定的长度,即定长 —— 半径。 用字母 r 表示。(师板书:定长——半 径 r)]

教学中,笔者通过学生已有知识 起点的了解,开门见山,让学生尝试 画圆,在学生画出来的是圆,或尚不 能称为圆的图形的形成过程的对比、 交流中, 让学生切实地感受到只有当 画出的所有的点与圆心之间的距离完 全相等时,这个图形才能称之为圆, 即平面上一个动点以一定点为中心、 一定长为距离, 运动一周的轨迹称为 圆。否则就不是圆。从而感受到定点 (圆心)与定长(半径或直径)对于圆 的必要性, 即在抓住圆概念的本质意 义的理解基础上,真正地理解“半径” 与“直径”的意义。

学生对概念的理解,不应该仅仅 停留在字面的背诵或具体表象上, 而 是应该建立在对概念本质意义的理解 之上的,这样的意义理解,才是培养 学生逻辑思维能力的基础。

(三)循联而练:精设练习,促进 整体思维和创新思维的有效生长

数学概念的学习既需要掌握概念的本质属性, 也需要引导学生找到概 念间的联系与区别,在经验—— 数学 本质——再回到经验——再上升到数 学本质的过程中, 学生基于整体思维 概括概念的本质属性, 归纳建立概念 系统,并灵活应用概念解决新问题, 促进创新思维的有效生长。

1. 思辨练习,由同到异找联系

概念之间的关系分为相关联关系 和不相关联关系,也可称为异同关系。 辨析概念间的异同关系, 可以避免概 念混淆, 有利于学生对概念的正确理 解和建构,以及运用概念正确分析、 判断与解决问题。

【案例 7】《周长的认识》

比较一:

这两个图形的周长一样吗?(见图 3)

谁的周长长呢?老师把这两个 图形分别放在格子图中, 你能比较了 吗? (见图 4)

生: ①号周长是 18.②号周长是 17. (学生在沿着边数格子)

生: ①号周长是 22.②号周长是 22. (学生在沿着边数线)

师: 究竟谁对呢?我们先弄清楚 这两个图形的周长指哪里?我们让小 蚂蚁沿着周长爬一爬,就能比较出它 们的周长都是 22.(课件演示)

比较二:

把一个长方形一分为二,哪部分的周长长? (见图 5) 想一想两部分的周长各指哪里?再来作出判断。

为什么一开始这么多同学认为是 1 呢?哦,有的同学看成图形内部的大 小了。是呀,周长不是看图形内部,而 是看封闭图形一周的长度。

在这组比一比的活动中,我们可 以看出经过学习, 学生虽然已经明白 了什么是周长,但在练习时,在实际 操作时还是会踏入误区。但经历这样 的错误还是很有价值的, 因为周长和 面积本身就是紧密依存的, 周长和面 积的区分本就是一个难点, 通过这样 的类比思辨, 尝试了周长和面积的分 离, 学生的数学眼光逐步从整体走向 局部, 促使学生更灵活地理解周长的 概念,学习也就走向更深层次。

2. 探究练习,由表及里找联系

“表”之掌握不难,“里”之探 究,却取决于教师对数学知识内涵、 关系理解的深度和广度。练习如果只 停留概念表层, 将教材呈现的显性知 识目标、技能目标作为最终目标,那 么学生对概念的理解就不会深刻。

【案例 8】《长方体、正方体的认 识》

在设计练习时,练习目标不仅仅 是掌握面、棱、顶点的特征,而是定 位为找到长方体面、棱、顶点之间的关系以及长、正方体之间的联系。

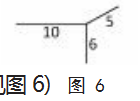

练习 1 :出示图片(见图 6)

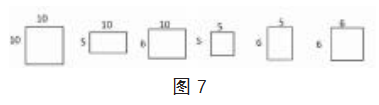

想象:上、下、前、后、左、右 分别是下图中的哪个面? (见图 7)

通过该练习,学生充分体验了棱、 面、体之间的关系: 棱的长度决定了长 方体的大小; 面和面相交于棱, 任何一 个面的长和宽与相邻面的一条边相等。

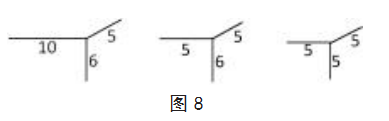

练习 2 :观察图, 想象体(见图 8)

学生先想象,再欣赏课件,至此, 当长方体棱的长短发生变化时, 面的 大小也会随之变化的关系得以深刻揭 示, 同时学生对正方体是特殊的长方 体的体会也更加深刻。

3. 挑战练习,由此及彼找联系

在概念教学中,我们要引导学生 感悟概念的结构性和知识迁移的形成 过程, 学生只有掌握了由此及彼的迁 移方法、策略,才能激起更多的数学 运用和数学创造的激情, 将思想迁移 到新的知识学习、新问题探索之中, 发展学生的创新思维。

总之,作为数学学习基础的概念 教学,需要将思维的生长贯穿始终, 找准学生的经验起点及需求点, 遵循 学生的认知规律, 让学生经历完整的 概念形成的过程, 并建构概念之间的 联系, 实现概念学习和思维发展有机 融合,提升数学素养。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部 . 小学 数学新课程标准 [S]. 北京 : 人民教育 出版社,2011.

[2] 曹才翰,章建跃 .数学教育心理 学[M].北京:北京师范大学出版社,2000.

[3] 卢特 . 以有效学习材料推动数 学概念教学的策略 [J]. 小学教学设计 · 数学 ,2021(10):66-68.

[4] 潘红娟 . 用富有结构化的材料 改变教学深度 [J].教学月刊 ,2013(12): 53-54.

[5] 高娟娟,李芳 . 研读概念促理 解 分层探究构体系 [J]. 小学数学教育, 2019(12):10-11.

(作者虞佳,杭州市长寿桥岳帅小 学一级教师)

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/66725.html