SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章以西南医科大学为例,基于研究背景,对医学院校公共管理大类招生专业分流情况进行了调查研 究,并提出了相关建议,包括加大宣传力度,强化学生专业认知;通过职业生涯规划教育,增强学生专业选择 的科学性;完善专业分流体制,加强监管;等等。

关键词:大类招生,专业分流,公共管理,医学院校

随着我国经济与科学技术的快速发展,窄口径而 且过度专业化的传统教育已无法适应当今社会发展 的需要 。当前,试行大类招生模式是众多高校人才培 养模式改革中非常重要的一环,并呈推广趋势 。而专 业分流是大类招生模式下的一个重要环节,从利益相 关者视角而言, 其涉及各高校的教育教学资源配置、 学科专业布局、学生的专业选择与个性满足。

一、研究背景

大类招生模式,通常指的是高校按照相同(或相 近) 的学科门类将同院系(或有关联院系) 的专业(或 学科) 进行合并、划分类别和制订招生计划,按一个学 科大类进行招生。在学生入学后,经过 1—2 年的学科 基础教育和通识教育培养,在学生对学科有一定了解 后,再根据学生的专业爱好和个人兴趣,按照双向选 择原则进行专业分流,并开始实施专业教育培养,以 此最大化利用学校资源,实现办学质量的提高,扩宽 专业口径以培养综合型人才[1] 。我国学者对于高校大 类招生的研究主要集中于以下四个方面。

第一,高校实施大类招生的利与弊 。很多学者认 为,按学科录取比较人性化,更重视学生的意愿,能方 便其重新做更灵活的选择;减少了专业选择与就业 的时间,便于掌握市场需要,可降低大学生失业率; 便于学校内部资源整合,可提高办学效率,同时有利 于提升生源品质,做到因材施教,均衡“冷”“热”专 业生源[2-3] 。虽然大类招生呈现出诸多优点,但不少学 者进行冷静思考和反思后,也发现了其中存在的问题,例如,大类招生可以促进学校专业发展,但无法适应 每个学校的特点,有些学生知识面较为狭窄,致使创 新基础比较薄弱;教育类、农学类、医学类等专业性较 强的特色学科,不适宜实行大类招生[4-5]。

第二,大类招生课程结构的调整 。李秀娟[6]认为学 科大类招生应构建“平台+模块”的教学结构体系,即 由公共基础教育课、专业知识基础教育课、学科基础 教育课三个不同层次,但又彼此密切联系、逐级递进 的“平台”组成必修课,由学科专业方向模块与全院任 选课程模块组成选修课 。李姣姣等[7]提出,应合理分配 公共课、选修课和专业基础课的比重,设置合理的课 程体系 。陈士夫等[8]认为应从厚基础、宽口径的教育特 点出发,形成“平台+模块”的教学结构体系,在教学中 使学生占主体地位,教师作为主导,充分发挥学生的 主观能动性。

第三,大类招生后的学校管理。在学生管理方面, 周钗美等[9] 认为,应实行以传统班级管理为基础的 “复合型管理模式”,并采用辅导员制度和助理班主 任制度作为补充,同时在不同的阶段适当地辅以导 师制,以加强对学生的管理 。在教学管理方面,刘晓 红等[10]认为除了要完善培养方案,还应做到深化专业 分流制度和班级管理制度。卢毓[11]认为大类招生背景 下,学生教学管理应坚持“五育”并举的教育管理理 念,同时探索书院制学生事务管理模式,主动构建多 元化的师生社群互动服务平台, 并且改变管理理念, 提升学生自主管理意识,以改变原有学生管理工作中重“管”轻“育”的问题。

第四,大类招生培养模式。赵菊梅[12]认为当前我国 大类招生模式有以下四种:一是学院内的大类招生; 二是跨学院的大类招生;三是大众化的本科生院大类 招生;四是实验班形式的大类招生。冯开甫[13]把大类招 生模式分为三类:一是以基地班、实验班的形式进行 大类招生,如北京大学的元培实验班、河海大学的基 地强化班等;二是全部大类招生,如浙江大学、复旦大 学、宁波大学等;三是在整合学校专业后,设定学科大 类实施全面大类招生。

二、研究设计与实施

西南医科大学(以下简称“我校”)人文与管理学 院于 2020 年开始实行公共管理类本科招生,公共管 理类专业分流包括市场营销学、劳动与社会保障和公 共事业管理三个专业。为了解医学院校公共管理大类 招生专业分流情况,现以我校为例,对已经专业分流 的 2020 级学生进行问卷调查,对比学生专业分流前 后的专业认知及满意度。

本研究采用问卷调查法,自主设计了“公共管理 大类招生专业分流情况调查问卷”, 共有 39 个项目, 前 9 个项目主要了解被调查学生的人口社会学基本 特征,包括性别、民族、是否为独生子女、户籍、家庭收 入、父母受教育程度、生源地及高中学科类别,第 9— 19 个项目主要了解学生专业分流前的相关信息,如选 择大类招生的原因、了解各专业的途径、专业分流前 最想了解的信息等, 第 20—39 个项目主要了解学生专业分流后的相关信息,如所学专业考研率、所学专 业师资力量等。

本研究调查对象为我校人文与管理学院公共管 理类学生,采用简单随机抽样方法,调查时间安排在 2021 年下半年,即在课间对已经进行专业分流的学生 集中发放调查问卷,并由实施人员为学生进行详细的 问卷说明,共收到 131 份有效调查问卷,利用 Excel 和 SPSS 17.0 软件统计并分析处理数据。

三、调查结果

(一)调查样本的基本资料

本研究对我校人文与管理学院 2020 级公共管理 类 131 名学生进行了调查,其中汉族 120 人、少数民 族 11 人,分别占比 91.60%和 8.40%;独生子女 42 人、非 独生子女 89 人,分别占比 32.06%和 67.94%;城市户 籍 99 人、农村户籍 32 人,分别占比 75.57%和24.43%;分 析学生家庭情况发现,学生父母中很少有人受过高等 教育,其中仅有 9.92%的学生的父亲受过高等教育, 10.68%的学生的母亲受过高等教育,由此可知父母对 学生专业选择和分流的了解程度较低。

(二)学生选择的专业方向

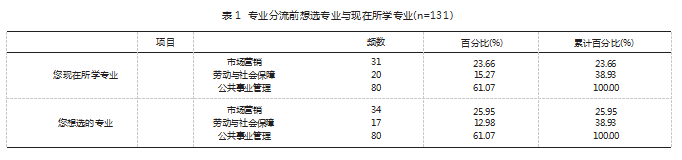

公共管理类专业分流包括三个方向:市场营销学、 劳动与社会保障和公共事业管理 。调查结果显示,想 选择公共事业管理专业的学生最多,占比为 61.07%, 选 择 劳 动 与 社 会 保 障 专 业 的 学 生 最 少, 占 比 为 12.98%,学生想选择的专业和现在所学专业没有多大 的差异,具体如表 1 所示。

(三)对现在所学专业的满意程度

利用卡方检验(chi-square test,以下简称“chi”,用 于评估在不同情况下观察到的频数与预期频数之间 的差异是否具有统计显著性) 对“现在所学专业的满 意程度”, 从“您专业分流后对专业认知与之前的差 异”和“您专业分流前对本专业的期望度”两个方面进 行分析,结果如表 2 所示。

从表 2 可知,对于“您专业分流后对专业认知与 之前的差异度”,呈现出 0.05 水平的显著性(chi=18.669. P=0.017<0.05),即专业分流前后专业认知差异越大的 学生越不满意现在所学专业。对于“您专业分流前对本 专业的期望度”,呈现出 0.05 水平的显著性(chi=17.565. P=0.025<0.05),即专业分流前对本专业期望值越高的 学生对现在所学专业越满意。

对“您现在所学专业”和“您对现在所选专业的满 意程度”“您对学院专业分流标准的满意程度”进行相 关分析,利用皮尔逊相关系数说明相互关联的强弱情 况 。具体分析可知,“您现在所学专业”和“您对现在所 选专业的满意程度”间的相关系数分析值为 0.213.并呈 现出0.05 水平的显著性,这表明“您现在所学专业”与“您对现在所选专业的满意程度”间存在明显的正向 相对关系。“您现在所学专业”和“您对学院专业分流 标准的满意程度”间的相关系数分析值为 0.102.近乎 零,且 P=0.247>0.05.这表明“您现在所学专业”和“您 对学院专业分流标准的满意程度”间并没有相互关 系,具体如表 3 所示。

从选择大类招生的原因方面分析学生对现在所 学专业的满意程度,对于“您对现在所学专业的满意 程度”,共 8 项选项结果呈现出 0.05 水平的显著性 (chi=42.336.P=0.040<0.05) 。其中,根据“兴趣爱好”选 择大类招生的学生对现在所学专业满意度高, 选择 “兴趣爱好”非常满意的学生比例为 90.91%,明显高于 平均水平 35.88%;根据“教师整体水平”选择大类招生 的学生对现在所学专业满意度不高,选择“教师整体 水平”非常不满意的学生比例为 50.00%,明显高于平 均水平 19.85%;根据“专业发展前景”选择大类招生的 学生对现在所学专业的满意度整体较高,选择“专业 发展前景”非常满意的学生比例为 72.73%,明显高于 平均水平 51.91%;根据“毕业后薪资”选择大类招生的 学生对现在所学专业满意度整体较高;根据“考研率” 选择大类招生的学生对现在所学专业的满意度一般 ; 根据“父母建议”选择大类招生的学生对现在所学专 业的满意度较低,选择“父母建议”的学生比例为 24.29%,明显高于平均水平的 16.79%,但是选择“父 母建议”满意的学生比例为 11.11%,选择“父母建议” 非常满意的学生比例为0.明显偏低;根据“成绩因素” 选择大类招生的学生对现在所学专业的满意度较差 , 选择“成绩因素”不满意的学生比例为 100.00%,明显高于平均水平 55.73%;根据“其他”选择大类招生的学 生对现在所学专业的满意度整体较低。

( 四)调查结果暴露出的问题

第一,在选择专业方向时,“随大流”、冷门和热门 专业现象比较明显 。调查中发现,关于学生最想选择 的专业方向,市场营销学、劳动与社会保障和公共事 业管 理 专 业 的 选 择 比 例 分 别 为 25.95% 、12.98% 和 61.07% 。 由于公共事业管理专业具有更广的就业面、 更高的社会知晓率等优势,因此出现了选择人数明显 多于其余两个专业的现象 。因受教育资源和专业设置 的限制,势必出现热门专业供不应求和极少数学生选 择冷门专业的现象,而这会导致选不到自己心仪专业 的学生在后期学习中动力不足。

第二,在师资配置方面,由于学生选择不同专业 的人数差异较大,热门专业的教师需求也会相应增加。 热门、冷门专业的现实情况将打破原本按专业配置的 师资力量结构,并按热门、冷门专业进行重新配置和 调整。

四、建议

(一)加大宣传力度,强化学生专业认知

从调查结果可知,当前学生存在专业分流前后专 业认知差异大的现象,且专业分流前后专业认知差异度对学生对现在所学专业的满意程度有显著性影响。 因此,高校可以在大一 时期设置与专业分流相关的课 程和讲座,也可以在形式与政策课上安排与专业分流 相关的专题教学;在学院活动方面,创业服务部可以 开展与专业分流相关的活动;在学院工作方面,可以 制定专业分流指导的宣传手册,强化学生的专业认知。

(二)通过职业生涯规划教育,增强学生专业选择 的科学性

从数据中可以发现,因为专业前景较好,以及毕 业后薪资较高,选择大类招生的学生对于现在所学专 业一般评价较高 。大一 的职业生涯规划课程教学中, 教师可让学生填写一篇自己的生涯规划报告单,以辅 助学生完成最初的职业认识,从而提高学生对自己及 未来职业环境的了解程度,并科学地挑选适合自身的 专业,同时还可以使用职业、人格的评估工具,辅助学 生进一步了解自己。

(三)完善专业分流体制,加强监管

高校在大类招生之后的教学管理方面要做到积极 完善培养方案、专业分流体制和班级管理体制。从调查 结果可知,对学院专业分流标准满意的学生占 37.41%。 因此,高校应该不断地调整学院的专业分流标准,做 到分流过程透明化,同时还要加强对学院专业分流的 监管,可以设置专业分流答疑解惑处,收集学生对专 业分流的意见。

( 四)优化公共管理类专业课程体系

大类招生的培养模式既是招生方式的改革,也是 培养模式的变革,更是教育理念、教学方式方法、学科 建设、专业调整、课程体系、学生管理模式、教学内容 等方面的探索发展[14]。因此在设置大类招生课程时,可 以效仿“平台+模块”的课程框架体系,即必修课由专 业基础课、学科基础课、公共基础课三类层次不同却 又相互关联的课程构成,选修课由全院任选课模块和 专业方向模块组成。学校在专业分流前应该加强课程 体系建设,构建专业特色知识体系,呈现出多样性和 个性化特点,让学生了解不同专业的特色,进而选择 适合自己的专业。

(五)多措并举,提高学生专业选择满意度

学生进入专业学习阶段后的身心状态、学习动力 和学习效果会在很大程度上受到专业分流满意度的 影响 。首先,要将学生从专业选择政策的接受者转变 为政策制定的参与者,如在制定专业选择政策时召开 学生代表座谈会,征求并反馈学生意见,使绝大多数学生能够深入了解、高度认可学校的政策。其次,要强 化专业选择调查工作,在重要时间节点开展学生专业 选择调查,根据调查数据找出存在专业认知活动参与 度和收获感低、心理状态不良、学习成绩不佳等情况 的学生,并对其进行专门的帮扶。最后,学校应及时掌 握学生专业选择的意向分布,在教学资源和专业布局 需求允许的前提下,适当对热门专业进行扩容,使更 多的学生能够进入理想的专业学习。

五、结语

为适应当今社会的发展,进行大类招生与培养的 教育教学改革十分必要,且这是我国高校进行一流本 科教育改革的重要方向。高校应当主动对标国家人才 需求,把大类招生作为本科教育改革的突破口,精细 设计培养分流方案,主动适应大类招生给高校人才培 养带来的一系列变化,加快教育教学改革进程,进一 步推动高等教育高质量、高速度发展。

参考文献:

[1] 满都拉,卢晓东.通识教育背景下的大类招生与专业分流[J].高校 教育管理,2018(3):21-27.

[2] 唐苏琼.高校实施大类招生的利弊分析[J]. 中国高教研究,2009 (1):88-89.

[3] 吕慈仙.高等学校按学科大类招生的现状分析[J].宁波大学学报 (教育科学版),2007(1):65-68.78.

[4] 黄晓波.高校“大类招生培养”改革反思[J].华南师范大学学报(社 会科学版),2013(6):46-48.

[5] 万俊毅, 尹然平 .大类培养学生专业分流存在的问题与改进建 议[J].高等农业教育,2014(10):47-50.

[6] 李秀娟.按学科大类招生 构建“平台+模块”课程结构体系 推 进人才培养模式改革[J].黑龙江高教研究,2004(6):106-108.

[7] 李姣姣, 陈莉.“大类招生、分流培养”运行机制的困境和对策:以 工商管理类专业为例[J].黑龙江高教研究,2014(8):81-83.

[8] 陈士夫,王琐.关于地方高校大类招生培养模式的思考[J]. 中国大 学教学,2008(1):64-65.

[9] 周钗美,张訟, 陈向日,等.大类招生体制下的学生管理模式[J].高 等工程教育研究,2007(S1):87-89.

[10] 刘晓红,余红东.对分流培养模式的探讨[J].广西大学学报(哲学 社会科学版),2006(S1):213-214.

[11] 卢毓.大类招生背景下学生管理模式改革的探索[J].现代交际, 2021(23):48-50.

[12] 赵菊梅.传统与变革:我国本科院校大类招生培养模式与分类 体系[J].现代教育管理,2020(8):43-52.

[13] 冯开甫.高校按大类招生的冷静思考[J].西华师范大学学报(哲 学社会科学版),2011(3):85-87.

[14] 禹奇才,蔡忠兵,苗琰.推进高校大类招生改革若干问题的探讨[J]. 高教探索,2014(1):136-139.

其他作者简介:钟晓燕(2000— ),女 。研究方向:公共事业管理。

通讯作者:胡伟力(1988— ),男,副研究员,博士 。研究方向:高等 医学教育 。 (E-mail:184673716@qq.com) 。

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/64917.html