SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章从智能制造技术促进工程实践教师实践教学岗位功能转型、智能制造技术促进工程实践教师知 识体系更新、智能制造技术促进工程实践教师科研能力提升三个方面阐述了智能制造技术促进工程实践教 师发展的路径。

智能制造技术的快速发展对高校工科学生培养提 出了新要求,即要求学生具有将智能制造技术与本专业 技术进行“学科交叉融合”的能力。特别是高校工科学 生培养的方向,从过去培养对应就业岗位的刚性技术 能力方向,转变为培养具有持续学习智能制造技术并 运用新技术解决未来发展问题的交叉柔性能力方向[1]。 在这种背景下,高校传统工程实践教学也应该把握机 遇,进行功能转变,从单纯工程实践教学部门转变为多 功能平台。而其中工程实践师资队伍作为学生培养的 主导者,更需要持续更新知识体系,通过产学研等途径 不断提升核心能力,形成具有学科交叉融合特色、协同 创新发展的师资队伍。下面本文将借助智能制造技术, 从以下三个方面进行深入探讨, 以期促进工程实践教 师的发展。

一、智能制造技术促进工程实践教师实践教学岗 位功能转型

面对当今时代智能制造技术的快速发展及用户需求的多样化,柔性化生产模式已经全面推广,这要求技 术人员具备快速应对产品功能、技术内涵和制造模式变 化的交叉学科融合能力[2]。传统的工程实践教学模式以 刚性就业岗位需求为人才培养目标,已经难以适应未来 学生工作岗位的动态柔性变化 。因为智能、开放、柔性 化的生产组织形式必然带来技术岗位能力内涵的结构 变化。作为未来工程技术人力资源培养主体的工科院 校,必然也需要建构新型交叉学科能力培养的课程体 系及与之相适应的新型师资队伍,培养学生在新工科 各专业课程与工程实践中相互融合的交叉柔性技术能 力。另外,工程实践教学的课程体系和项目实施模式也 需要转变成交叉变换的结构,即类似于如图 1 所示的课 程体系与工程实践教学交叉轮转模式,以适应智能制造 相关专业,如机械工程、电气工程、电信工程和计算机 工程等专业的学生进行工程实践学习,使学生在学习本 专业工程知识的基础上,迅速将各学科知识与工程实践 教学相融合,以促生交叉柔性的工程技术应用能力[3]。

这样的教学模式要求教师不应该再长期固定于一 个教学指导岗位,而是需要同步进行交叉变动。同时, 教师承担的角色和职能也需要不断地进行调整和更 新,以适应模式的发展。如注塑模具实践模块的教师必 须在模具结构设计、材料成型工艺和智能模流分析等 岗位进行轮换变动, 且要求教师先具备一定范围的技 术领域交叉变动能力,从固定的刚性教学岗位向“学科 交叉融合”的柔性岗位目标转型,以适应智能制造新技 术时代培养学生交叉学科能力的目标要求。

二、智能制造技术促进工程实践教师知识体系 更新

传统工科的工程实践教学比较注重学科知识实 践验证认知,以及根据不同机床种类划分的机械设备 应用实践学习。而智能制造技术驱动的工科实践教学 新模式最大的特点就是交叉融合的教学内容模块会跟 随智能化的发展而持续更新,这就要求将教师知识体 系更新作为首要工作进行规划,在不断适应新设备仪器并规划相应新的教学运行模式的同时,为适应智能 制造的持续发展,进行知识能力的转型、创新和重构, 以满足智能制造技术高速发展的人才培养需要[4]。

智能制造技术背景下,新工科建设的不断推进带 来了工程实践教学功能的迅速转变,教师需要实现从 传统的刚性教学岗位向“学科交叉融合”的柔性岗位 的目标转型。这样才能建成符合新工科时代要求、具备 现代交叉学科知识能力并具有本校专业特点的实践 师资队伍。如图2 所示,在传统材料成型项目中,以计 算机软件和智能自动化技术为桥梁,结合以前独立分 割的传统工程教学模块如铸造、冲压、焊接和注塑等项 目[5],引入 CAD 建模、CAE 模流分析、ANASYS 力学有 限元分析、机器人自动化专业、模拟制造软件和网络 通信应用等新技术内容,以智能控制技术的共性将孤 立分开的传统实践教学连接起来,建成交叉学科融合的工程能力学习平台,从而为教师指明转型发展方向 并驱使其学习[6]。

此外,随着新工科建设步伐的推进,在各高校实 施推进国家、省市级别的新工科建设项目过程中,工 程实践教学新技术、新平台的各类项目层出不穷,形 成了推动教师知识体系进步更新的倒逼趋势。在这些 项目建设过程中,教学管理部门应抓住契机,将新设 备、新技术与原有的实践项目相结合,使教师在建设 新项目的任务驱动中完成知识更新[7] 。例如,将如图 3 所示的新工科建设中的数控加工课程体系更新提升 项目交给从事三维数控加工教学的教师,要求他们规 划设计包含三轴实体机床加工、虚拟五轴数控加工和 机器人数控加工的课程体系,引入五轴虚拟机床应用 和机器人数控加工仿真等实践项目,从而拓展机器人 加工中的人工智能数控加工等新知识。

在规划新课程、适应新设备的过程中,要求教师 对制造过程、智能技术应用过程进行探究分析,并完 成相关的教学研究论文、教案和实践任务指导书等目 标任务,使教师的工作任务成为更新自身知识体系的典型工作任务学习载体,从而帮助教师完成专业知识 能力的内化,促进教师知识体系的更新。

三、智能制造技术促进工程实践教师科研能力提升

工程实践教师从事科研是实现教师知识结构与 智能制造技术匹配发展的最直接 、最有效的方法,教 师的产学研实践则是培养学生工程能力的最好载体 之一。故学校和工程实践教学机构应建立相应的科研 激励机制,建构多种组合形式的教师科研团队和配套 的协同体系及激励机制,激发教师投身科研的内在动 力,并带动学生广泛参与项目研究过程,实现师生目 标一致的产教融合模式,形成具有专业特色的师生产 学研持续发展长效机制及团队[8]。

(一)引导激励教师通过交叉学科应用提高科研 能力

在当前的制造业智能化技术改造过程中,许多企 业的科技项目都在对传统制造技术进行智能化改造, 如铸造、冲压和焊接生产的机器人自动化应用等,这为从事传统制造项目教学工作的教师提供了发展自己 知识和能力的机会 。对此,学校应积极鼓励教师从本 专业的智能制造技术改造项目出发开展研究[9] 。如图 4 所示,学校应以工程实践教学原有的传统项目为依托, 充分利用当前交叉学科研究发展的契机,以产学研项目为研究基础,在帮助企业攻克技术难点,解决传统 工种劳动强度高、工作效率低等问题的过程中,吸引 更多教师加入科研团队,促使教师的技术和科研能力 得到持续提升,从而形成以企业传统材料成型方式向 智能制造技术发展的产学研特色方向及团队。

学校应通过激励和引导实践教学教师申报、参与 材料成型智能化改造产学研项目,使教师在任务目标 导向的驱使下,开展对材料成型自动化控制、机器人 技术和计算机软件等技术的研究、论文撰写和专利申 报等工作,让教师在产生研究成果的同时更新自身的 知识结构,在运用机器人、视觉和虚拟制造等技术解 决项目问题的过程中融合交汇运用各种新科技,提高 智能制造新技术的运用能力。

(二)构建师生合作产学研项目研究模式

在科研项目研究中,构建师生合作产学研项目研 究模式对于教师发展而言极为有利,一方面能帮助教 师完成部分科研任务实验及研究工作,并锻炼其工程实践能力;另一方面能帮助教师了解自身工程实践能 力的薄弱之处,以及指导学生在工程实践方面的不足 之处,为后续有针对性地改进提供依据。

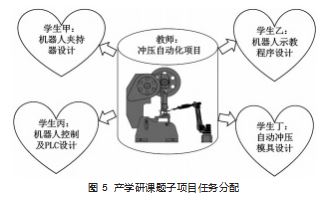

首先,工程实践教师作为落实师生合作产学研项 目研究模式的主体之一,要以完成项目为己任参与到 项目实践当中,即在这一过程中,其要通过参与设计 具体项目方案、研究技术难点、解决项目具体环节应 用智能制造技术遇到的问题、完善技术在项目应用中 的功能等具体工作,深化专业认知,并积累经验,以提 升发现和解决问题的能力及观察能力、思维能力、实际 操作能力等科研专项能力 。其次,在师生合作产学研 项目研究模式下,工程实践教师也扮演着指导者和引导者的角色,这就要求其在项目推进过程中,要通过 认真细致地落实分解项目小任务、制作项目推进计划 表、把控项目任务实施进度等工作,发展自己的科研 组织能力,为科研项目顺利推进提供保障。在师生合作 产学研项目研究模式下,教师既要参与实验资料收集、 项目方案设计的具体工作,还要按照如图 5 所示的任 务分解方式给学生分配课题子项目任务, 这样一来, 教师在锻炼科研专项能力的基础上,还发展了科研组 织能力,最终能够有效推动自身科研能力的发展[10]。

(三)科学组织规划,营造教师科研能力协同提升 体系

智能制造技术对工程实践教学师资队伍的发展 提出了更广泛、更复杂的要求,需要工程实践教学管 理者重视师资队伍建设, 研究制定全员知识结构更 新、科研能力拓展和职称晋升路线 。具体应通过任务 导向的探究协作加强教师团队合作,强化有形的科研 团队建设和无形的合作意识培养,使其在集体科研成 果获得过程中感受到自身的价值,体会到成功感和满 足感,不断强化创新思维,实现持续进步,完成知识能 力内化,形成良好的科研工作习惯。如图 6 所示,这是 工程实践教师科研能力协同提升系统,该系统在重视 团队教师各自技术特长的同时,还充分考虑到每个成 员的科研成果预期获得情况 。每个项目的申报、实施 和结题过程均须对组成人员进行合理规划,努力避免 出现短期科研成果分配不公的现象 。更重要的是,学 校要培育团队成员之间开诚布公的协作氛围与潜移 默化的合作习惯,使每个成员的关注重点不在短期付 出与收获是否平衡上, 而是集中于如何完成项目任 务,以及在团队中能否有持续的专业提升和合理的价 值存在感[11]。

在工程实践教师科研能力建设中,还需注重团队 成员不同年龄、专业、学历和职称的合理组合,使团队既有横向的分工合作,又有纵向的梯队延续性,不断 提升团队合作意识及交互合作能力,营造教师科研能 力协同提升发展体系,推动工程实践教学部门人力资 源结构的持续优化组合。

总之,在智能制造产业细分化、差异化发展的背景 下,智能、开放和柔性化的生产组织形式必然带来相关 技术工作者的能力内涵结构变化, 进而使新工科的人 才需要也呈现多样化、复杂交叉化的发展趋势。在此背 景下的高校工程实践教学师资队伍建设应积极跟上所 在学校的新工科规划建设, 建立持续自我更新的发展 机制,形成与时俱进、科学发展的师资知识更新体系和 科研能力建设团队协同运行体系。只有适应智能制造 技术发展, 才能为将来人工智能技术应用进入工程实 践更高认知模式层面、实现更高水平的人性化交互智 能工程教育发展模式做好师资基础准备。

参考文献:

[1] 李静,沈南燕,吴洋,等.智能制造人才实践教学研究探索[J].科教 文汇,2022(4):4-7.

[2] 黄震宇 . 论高校师资培训评估机制[J]. 科教文汇(下旬刊),2014 (10):18- 19.

[3] 夏建国,赵军.新工科建设背景下地方高校工程教育改革发展刍 议[J].高等工程教育研究,2017(3):15- 19.65.

[4] 黄莉.应用技术大学教师实践能力的培养机制[J].高教发展与评 估,2015(3):85-89.115.

[5] 王建茹.关于提升高职院校造价专业教师能力的思考[J]. 当代教 育理论与实践,2012(3):50-51.

[6] 江雨燕,尹莉,陶承凤.新工科背景下高校青年教师工程实践能力 的培养[J].对外贸易,2021(11):136- 139.

[7] 朱正伟,马一丹,周红坊,等.高校工科教师工程实践能力现状与 提升建议[J].高等工程教育研究,2020(4):88-93.

[8] 马驰,高庆华,赵权科,等.提升工程实践能力为核心的实验教师 培养体系[J].实验室科学,2020(3):161- 164.

[9] 钱跃磊.工科教师工程实践能力提升研究[J].市场论坛,2015(5): 84-85.

[10] 肇立春, 白岩.高等工程教育工程实践能力培养的研究与实践[J]. 科技创新导,2017(3):155- 156.

[11] 赵丹梅.高校教师提升实践能力的策略与途径[J]. 中国科教创 新导刊,2010(23):140.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/64355.html