SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:为弘扬中华优秀传统文化,落实立德树人的根本目标,近年中考地理试卷中频频出现渗透中华优秀传统文化的试题。本文以近年福建省中考地理试题为研究内容,从文化遗产和传统文学两个角度研究分析中华优秀传统文化在试题中的渗透,并提出通过“充分挖掘教材,开展专题复习”“延续乡土文化,拓展教学资源”“把握命题规律,尝试自主命题”等途径渗透中华优秀传统文化的中考复习教学启示与建议。

关键词:中华优秀传统文化;中考地理试题;地理教学

中华优秀传统文化是中华民族在改造自然和改造社会的实践活动中创造的物质文化和精神文化的总和,是中华民族的“根”和“魂”,体现了民族精神的价值内涵。2022年版义务教育地理学科新课程标准明确提出要将中华优秀传统文化融入课程,增强课程思想性。教育部也曾指出要增加中华优秀传统文化内容在中考、高考中的比重。因此,为达成“教—学—评”的高度一致性,笔者以近年福建省中考地理试题为研究内容,对涉及中华优秀传统文化的题组进行研究分析,探究其命题思路与方法以及给我们的教学启示。

一、福建省中考地理试题中的传统文化

中华传统文化内容丰富,涵盖语言文字、科技文艺、道德法制、宗教哲学、民风民俗等。笔者对2017—2022年福建省中考地理试题做过统计研究,发现仅2019年的中考地理试卷对中华优秀传统文化提及较少。从题型看,2017—2020年试题中的传统文化素材均出现在选择题,2021年和2022年选择题、综合题中均有渗透且题量增加;从内容看,包含文化景观、传统文学、古代历法、传统建筑、传统服饰等。考查知识涉及地球的运动、中国的民族、四大地区分区的差异、农业、旅游业及读图能力、地理实践力等,命题立意多依托传统文化素材,考查与之相关的地理事物,揭示传统文化背后的地理现象,引导学生知悉中华优秀传统文化,树立民族自信、文化自信,渗透爱国主义教育。

二、福建省中考地理试题典型案例分析

不同的传统文化背后蕴含的地理现象和原理有所不同,考查的侧重点也各有差异,笔者从近年福建省中考地理试题中出现次数最多的文化遗产类和传统文学类题目中选择典型案例进行分析。

(一)渗透文化遗产类试题

地理研究的核心是人地关系,它与人类的生产、生活息息相关。近年福建省中考地理试卷中选取的文化遗产类素材多与古代农业生产和人民生活有关,且多是已申报成功的各层级物质、非物质文化遗产。

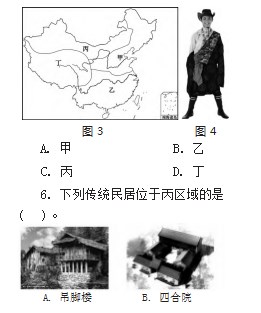

【案例】2021年福建省中考地理试题第4—6题。(本文仅摘选与文化遗产相关的第4、6题)图3为我国四大地理区域,读图完成4—6题。

4.穿着图4服饰的少数民族主要分布区域是( )。

案例中的试题渗透了中华民族传统服饰和传统民居两类传统文化,图片来源既有教材中的也有教材外的,既有世界物质文化遗产也有中国非物质文化遗产,素材选择多角度、多层次、多元化。试题主要考查我国各地传统民居、藏族民族服饰的分布区域,学生必须紧紧围绕区域特征展开分析解答。命题立意是通过我国生活民俗文化的展现,反映古人的社会认知、审美情趣等。

中国农耕历史悠久,最能反映古代生产的固然是农业文化遗产。这类考题也同样是基于区域认知,考查农业文化景观所在地域的自然和人文地理特征及人类对文化遗产的保护态度,不同的是该类试题强调因地制宜发展农业,注重“天人合一”、人地协调观思想的培养与渗透。

立足义务教育地理课程标准,结合上述案例,笔者认为中考复习教学中渗透文化遗产类传统文化时要把握以下几方面。一是明确文化遗产所在区域位置及区域地理信息。二是文化遗产反映的自然、人文地理环境特点,如传统民居类,在教学中应该重点分析传统民居的分布位置、结构、外观、材质与当地的气候、地形、植被、水源、土壤等的关系。以案例中出现的吊脚楼为例,教学中可以根据吊脚楼依山而建,分析出当地多山,地形以山地丘陵为主,为尽量不占用有限的平地(因地制宜发展耕地),选择在坡地建房;屋顶坡度大,高悬地面,用柱子支撑等与当地多雨潮湿的气候条件有关,为便于排水,防潮;木质结构则是位于山区,林木多,就地取材,从而进一步分析确定吊脚楼位于南方地区山区。此外,教师还可展开分析南方地区的区域特征,如南方地区的气候特征、地形特征、主要农业特点及气候、河流、地形等自然地理要素间的相互关系等。三是要将文化遗产与旅游业发展相联系。四是挖掘文化遗产蕴含的人地协调、因地制宜等观点,培养学生的家国情怀。

(二)渗透传统文学类试题

我国在漫长的历史演变过程中遗留了丰富的文史资料和文学艺术,其中有很多描述山水、节气、天气等鲜明的地理信息的古代典籍,且一直是中高考地理试题的常用素材。如近年福建省中考地理试题中出现的成语“粤犬吠雪”“蜀犬吠日”“沧海桑田”,古诗“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”等。以2022年福建省中考地理试题第11—13题为例,试题所给资料为“古诗句‘朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还’,描述了长江干流某河段当时的特点”,并附长江流域示意图,考查“白帝城”在长江的哪个河段、古诗句描述的河段水文特征及对该河段水文特征变化产生影响的水利枢纽工程等知识点。

《早发白帝城》是小学语文必背古诗,本题组引古诗中的前两句综合考查长江的相关知识、学生的读图能力、记忆能力和综合思维能力,体现区域认知、综合思维及人地协调观等学科素养。第11题根据长江上中下游的划分确定白帝城所在河段,考查基础知识,第12题要求考生具备一定的文学素养,能理解诗词大意,用所学知识分析地理现象,第13题通过考查三峡水利枢纽工程,旨在树立学生利用自然、改造自然的人地协调观和民族自豪感。中考试题中引用的古诗多出自考生已学的语文教材,主要考查文献资料和古诗词的字里行间呈现的地理现象及利用区域综合分析该地理现象的因果关系等,解题时可按照精读文献资料、理解大意、提取地理信息、调用所学地理知识、解释地理现象和规律的顺序有序展开。

传统文学作品历来是了解、研究地理环境现象、环境变迁的重要资料,古典文献中对环境的描述反映了当时当地的气候、地形地貌、植被或风俗习惯等地理要素。在平时教学中,教师可以引用古诗词、谚语、古典文献等传统文学作品,创设情境,引导学生分析传统文学作品中的地理现象、地理原理,培养利用图文资料分析问题、解决问题的能力,并形成正确的解题思路。如“长江”一课教学设计,可以尝试以古诗为主线,引李之仪的《卜算子》“我住长江头,君住长江尾”导入长江源流概况教学;利用“滚滚金沙不见头,波涛拍岸永无休”“山随平野尽,江入大荒流”“潮平两岸阔,风正一帆悬”描述的地理现象,展现长江各河段的水文特征;运用“不惧荆州干戈起,只怕荆堤一梦终”“禹绩真堪补,双流此地分”引出长江的洪涝和都江堰,思考探究长江的开发与治理等。通过诗词蕴含的地理知识,展现中华民族的聪明智慧,增强民族文化自信,并实现跨学科主题学习。

三、渗透中华传统文化的中考复习教学建议

(一)充分挖掘教材,开展专题复习

备考复习不同于新授课,教师应更注重方法的引领和知识结构系统化。所以,教师应该认真研读义务教育地理课程标准,深度分析教材,整理归类教材中的中华优秀传统文化,找准地理知识点与传统文化的衔接点,并适当拓展一些教材外的传统文化,设计传统文化主题教学,引导学生从地理的视角挖掘传统文化中的地理现象,如以“自然环境对我国具有地方特色的服饰、饮食、民居等的影响”“我国地方文化特色对旅游业发展的影响”等为内容进行主题式复习,以增强课程趣味性,丰富学生的认知,达到教学目的,提升学生的传统文化素养,落实育人目标。值得注意的是,在传统文化的选择上一定要根据课程目标和实际教学内容进行筛选,并分清主次,明确传统文化渗透是服务于地理教学的,切忌喧宾夺主。

(二)延续乡土文化,拓展教学资源

《义务教育地理课程标准(2022年版)》强调教学要依据课标,但不局限于教材,教师可以根据教学需要优选与学生生活和社会发展密切相关的地理素材。福建省依山靠海,八山一水一分田,复杂的地理环境造就了多元的地域文化,有世界文化与自然双遗产的南平武夷山,世界文化遗产的永定土楼,国家级非物质文化遗产的武夷岩茶、漳州木偶戏、泉州惠安女服饰等。教师可以选取学生身边熟悉的优秀乡土传统文化开发校本课程。如福建省非物质文化遗产“建瓯弓鱼”是笔者家乡的一种传统民间技艺,指将出水的塘鱼捆绑成“弓”形,以延长塘鱼离开水的存活时间,更便于运输,也有“吐故纳新”,去除鱼的泥腥味,保持鱼鲜美的作用。教师可以开发“弓鱼技艺与地理环境”的校本课程,让学生了解家乡的地理位置、气候、河流等自然环境特征,并分析建瓯地处三江交汇,水系发达,淡水养殖自古以来驰名八闽。在交通不发达的古时,又无先进供氧设备,长途运输及贩卖时,为解决鱼的存活问题,弓鱼保鲜技术便横空出世,这体现了建瓯渔民的智慧。弓鱼技艺虽得以传承,但当地的初中生并非个个都领略过其风采,把乡土传统文化带入地理课堂,可以加深学生对家乡传统文化的了解,激发学生对家乡传统文化的传承保护意识。条件允许还可带学生走出课堂,通过参观和亲身体验,体会传统文化与地理知识的关系,学习对生活有用的地理。

(三)把握命题规律,尝试自主命题

中考地理试题具有育人功能和导向作用,研究中考经典考题,有助于明晰中考方向。从近年渗透了中华优秀传统文化的福建省中考地理试题不难发现:第一,选取的素材丰富了初中生的认知,达到了育人目的;第二,选取的素材多是近年新增申报成功的文化遗产,体现时代性;第三,重在考查与传统文化相关联的地理知识及区域认知、综合分析等学科能力,立足学科性。基于经典中考试题的研究,教师可以依据教学需要,尝试改编和命制相关试题,达到教、学、评的一致性。如在复习中国的地域差异时,笔者曾选择上述案例试题作为课堂练习,并根据教学需要进行当堂改造,增加考查藏袍的服饰特点与青藏地区昼夜温差大的关系、吊脚楼与南方气候湿热的关系,并引导学生思考四合院与温带季风气候的关系、蒙古包与温带大陆性气候的关系及气候对游牧民族生活的影响等。将渗透了传统文化的中考真题用于课堂巩固环节并进行改编,让学生直观清晰地感知我国四大地理分区的气候差异及其对生活的影响,加深对地理知识的理解,让学生熟悉中考的考题风格、解题思路等,达到了解我国文化遗产丰富多样的目的。

此外,教师要与时俱进,关注时势热点或生活中的优秀传统文化,进行原创试题编制。如笔者借2022年1月我国部署启动长江国家文化公园建设这一热点信息,以长江流域不同文化区(古蜀文化区、荆楚文化区、吴越文化区)为情境进行试题命制,考查河流、河流流经区域的地理环境、河流对社会经济发展的影响等。

综上所述,中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶。为继承和弘扬中华优秀传统文化,教师在地理课堂教学中应多角度、多途径厚植中华优秀传统文化,使学生在学习地理知识的过程中坚定文化自信。

参考文献:

[1]李宗桂.中国文化精神和中华民族精神的若干问题[J].社会科学战线,2006(1):250-254.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育地理课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3]王宇.从高考试题看地理教学与中华优秀传统文化的融合[J].中学地理教学参考,2017(11):61-63.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/62365.html