SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:新课标提倡跨学科教学。语文和美术渊源颇深,我国自古便有诗画同源之说。在小学语文教学中融合美术教学,巧妙设计“话”与“画”相互转换的教学活动,通过以“画”引“话”创情境、读“话”绘“画”促阅读、用“话”评“画”深思辨、看“画”练“话”乐表达等教学环节,引导学生主动投入学习,培养学生感受美、发现美和运用语言文字表现美、创造美的能力,提高学生的核心素养。这样的跨学科学习不仅可以激发学习兴趣,丰富课堂形式,还能提升教学效率,实现深度学习,为语文教学注入新的活力。

关键词:跨学科学习;“话”“画”融合;优化教学

《义务教育语文课程标准(2022年版)》按照课程内容程度的不断提升,设置了三个层次的学习任务群,其中第三层次“拓展型学习任务群”中的第二个学习任务群就是“跨学科学习”。跨学科教学有助于克服当前小学课程偏重知识的单一性、不同学科之间分科性较强等弊端,因此成为学校课程发展的必然方向。

语文和美术都具有人文性,是人类文化的重要载体,因此自古便有诗画同源之说。基于此,我尝试将美术融入语文教学,进行“话”“画”融合教学。这里的“话”是指语文教学中的语言文字运用,而“画”是指美术教学中的图像欣赏及图画绘制,“话”“画”融合教学即在教学中将语言文字的理解和运用与绘画及画作欣赏有机融合,通过巧妙设计“话”与“画”相互转换的教学活动优化教学,促使学生深度学习。

通过一段时间的“话”“画”融合教学实践,我发现不仅学生的学习积极性提高了,他们的阅读、表达、审美、创新等多种能力也得到了发展和提升,可谓一举多得。

接下来,我将以《搭石》一课的教学为例,谈一谈自己如何通过精心设计教学环节,实现“话”与“画”的有机融合。

《搭石》是统编版小学语文教材五年级上册第二单元的第一篇课文,文章语言朴实,意境优美,以作者家乡常见的“搭石”为描写对象,为读者展示一幅幅温馨和谐的画面。文章通过这小小的搭石,让我们看到了淳朴自然的乡情;通过对“摆搭石”“走搭石”等场景的描写,表现了乡亲们善良、和谐、谦让、敬老的美好品质和无私奉献的可贵精神,表达了作者对家乡淳朴民风的赞美之情。

语言美、画面美、情感美,是《搭石》一课的基本特征。基于对教材的分析和对学情的了解,我巧妙设计了以下四个环节展开教学。

一、以“画”引“话”创情境

余文森博士在《核心素养导向的课堂教学》一书中提到,知识往往在情境中生成和显现,知识教育的情境化不仅能提高知识接受的效率,还能使知识的内涵丰富地呈现在学习者面前。而教学情境化的具体策略之一就是通过图像创设情境,他指出:“在教学中,图像是一种直观教具,包括板书、画图、挂图、幻灯、录像、电影等。其中,图画可以把课文中所描写的景色具体直观地展现在儿童面前,使他们能观察到生动的形象。”

因此,在教学中我常常以“画”引“话”,即在课堂上展示一幅幅与课文内容相关的图画,或是根据课文内容在黑板上画出精美的板画,以“画”创设情境,引导学生回顾已学知识、联系生活实际,理解课文内容。“画”不仅能使学生在视觉上获得美感,增强学习过程的生动性、趣味性、直观性,还能使学生走进课文中,与作者产生情感的共鸣,从而为学习课文奠定基础。

在《搭石》第二课时教学中,上课之前,我就在黑板上用彩色粉笔板画了一幅乡村风景图。上课伊始,让学生回顾上节课所学的内容,说说什么是搭石,乡亲们为什么要摆放搭石。根据学生的回答,在板画上添上搭石。

色彩明丽、形象美观的板画让学生迅速进入课文描写的情境中,仿佛来到了刘章爷爷的家乡,一边欣赏着那山清水秀、风景如画的田园风光,一边在教师的引导下再次走近搭石,深入了解搭石,一场美妙的阅读之旅就在轻松愉悦的氛围中开始了。

二、读“话”绘“画”促阅读

深度学习理论认为,学生要成为学习的主体而不是被动的知识接收器,就得有“活动”的机会,有“亲身经历”(用自己的身体、头脑和心灵模拟的、简约的经历)知识的发现(发明)、形成、发展的过程的机会。

在教学时,针对一些画面感强的古诗词或课文片段,我会设计读“话”绘“画”的活动,让学生在理解文本的基础上,把文本描绘的画面画下来,既提高学生对语言文字的理解与感悟能力,又提高他们的美术表现、创新能力。

读“话”绘“画”任务的完成过程,是教学过程中的“第二次倒转”,它的作用在于帮助学生“亲身”经历知识的发现与建构过程,使学生“见到”“体验到”那些“不可言说”“不可分析”“只可意会不可言传”的存在。课文作者将自己的所见所闻用抽象的文字写下来,如果学生在学习课文时,仅靠文字理解,可能无法真正感受作者笔下优美的风景、绚丽的色彩、鲜活的形象,也就无法深入感悟文章表达的思想感情。

而读“话”绘“画”任务,可以让学生将文本描写的内容转化为具体可视的图画,使他们真正走进文本,仿佛见作者之所见,走进作者的内心世界,感作者之所感。

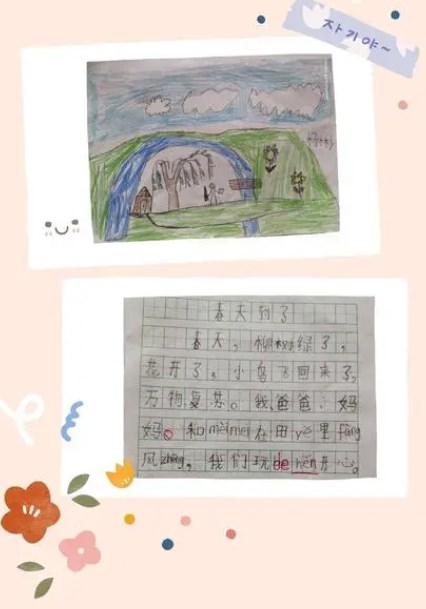

《搭石》的第二至第四自然段描绘了乡亲们“摆搭石”“走搭石”时一幅幅和谐、美好的画面,于是,我巧妙设计了读“话”绘“画”这一教学环节,让学生默读这三个自然段,一边读一边想象画面,选择自己印象最深的场景画下来。学生要把课文描写的内容画下来,就必须深入阅读文本,抓住关键词句理解课文内容,让课文所描绘的画面先在自己头脑中活起来。

文本中的“话”是学生创造性绘制图画的依据,是他们绘画创作的灵感源泉;而绘制出的“画”又是检验学生是否读懂文本的证据,也是学生与文本深入互动的成果。同时,通过绘画把抽象概括的语言具体形象化,让学生透过那一幅幅美好的画面,感受乡亲们纯朴善良、无私奉献的美好品质,从中受到自然美、人性美的熏陶和感染。

在完成读“话”绘“画”任务的过程中,教室是安静的,只听到书页翻动的声音和学生绘画时的沙沙声。在这静止的表象下,孩子们的思维在文字和图画之间灵动跳跃。

三、用“话”评“画”深思辨

张岳林、林壮丽老师在《坚守语文本位扎根语文训练》一文中指出:“依据课文语言情境展开语言表达训练,把课文规范语言积累内化为自己的语言,更能有效地提升学生的言语能力。”在学生作完画后,我请作画者上台展示并介绍自己的画作,其他学生依据课文对画作进行评价。

“画”又变回了“话”,但已不再是作者的“话”了,而是在学生已有经验的基础上对文本理解并形象化之后学生的“话”,是学生将文本的语言文字内化的结果。

教师组织学生结合文本对画作进行介绍和评价,增加了教师与学生之间、学生与学生之间,以及学生与文本之间的深度互动,通过学生的评价、质疑以及教师的连续追问,学生的思维会外显,并实现学习的深度化。同时,在师生、生生互相介绍、评价画作的过程中,学生的审美态度等美术核心素养得到了培养,口头表达能力与思辨能力得到了提升,分析、综合、评价等高阶思维能力也得到发展。

在《搭石》一课的教学中,学生画完课文描绘的乡亲们走搭石或摆搭石的画面后,我便组织了用“话”评“画”的环节。先让学生在小组内评选出画得比较好的作品,然后请作画者上台展示并介绍画作,其他学生则依据文本进行评价。在学生介绍或评价画作的过程中,我运用连续追问的教学策略,相机引导学生联系上下文和生活实际,说出自己对课文中出现的新词及重点语句的理解,从而促使学生对课文深入理解。

在整个教学环节中,学生都表现得很积极,作画者带着成就感骄傲地介绍自己的画作,评价者则带着发现画作优缺点的喜悦踊跃地发言。学生的思维在互相碰撞中擦出了美丽的火花,课堂氛围轻松而愉悦。

四、看“画”练“话”乐表达

福建省特级教师刘仁增在《我的语用教学观》一书中指出:“学习语言形式,不能只停留、满足于理解、感悟和内化的层面,更重要的目标应指向于‘学以致用’,即通过学习文本范例进行迁移运用,让语言‘增值’,实现语言活动的最大值。”

在教学中,语文教师如果只满足于引导学生理解课文、感悟课文,学生得到了文章的“意”后会忽略文章的“言”。教师应该以课文为范本,精选语言训练点,加强学生的语言训练,让学生在得到文章的“意”后,再通过学习课文的表现形式,明白文字的“言”。而“画”则在学生学文得“言”的过程中,扮演着催化剂的角色。

语言表达有两种方式,一是口头语言表达,二是书面语言表达。因此,这一环节又分为两个小板块。

(一)口头语言训练

在语文课上,经常要进行口头语言训练,我会选择一些贴近学生生活的图画创设情境,用“画”勾起学生的生活经历,激发他们口头表达的欲望,让口头语言训练变得有趣且有效。

在教学《搭石》第四自然段时,我引导学生理解“理所当然”这个词,先出示这个词语在词典中的解释,让学生知道“理所当然”的意思是“从道理上说应当是这样”,再让学生说说乡亲们还可能觉得做哪些事情是理所当然的,仿照课文练习说话。

一开始,学生的发言并不积极,于是我适时地出示两幅图画,帮助学生勾起生活见闻。有了画的提示,学生的思维受到触发,发言踊跃起来,有的说乡亲们会把背小孩子过搭石当成理所当然的事,有的说乡亲们会把扶着残疾人过搭石当成理所当然的事,还有的说乡亲们会把帮助抱着婴儿的妇女拎东西过搭石当成理所当然的事……

在“画”的帮助下,学生的思维不再局限于小小的课堂,而是能联系自己的生活和阅读经验,展开想象的双翅,飞向广阔的空间。学生的口头语言表达能力得到了提高,并且通过举一反三,对“理所当然”意思理解也更深入了,更能透过这个词感受乡亲们的美好心灵。

(二)书面语言训练

图画的直观性在帮助学生进行语言文字训练方面具有独特的功能。教师在指导学生进行书面语言训练时,如果能把一幅幅具体的图画展示在学生眼前,就可以根据图画展示的场景更加清楚地描绘一个画面,甚至展开丰富的联想,创编图画背后的故事。

这是“画”与“话”的再次转换,教师引导学生观察、欣赏图画,学习将形象的画面转化为抽象的语言,用文字的形式表述图画之美、生活之美、人性之美,促使他们的写作能力、审美能力以及创造能力得到提升。

《搭石》一课向学生展示了一幅幅美好的画面,让学生看到了乡亲们纯朴善良、心怀他人、无私奉献的美好品质。我们的生活中也有很多美好的画面,向人们展示着人性的善良与美好,让人们从中看到人间的真情。这是一个非常好的读写结合训练点,因此在学完课文后,我通过大屏幕展示一幅幅人与人之间和谐友爱、互帮互助的画面,让学生细致观察图画上都有谁,他们在做什么,引导学生透过画面感受图上人物美好的心灵,然后把教师展示的画面或自己联想的画面写下来,变成用文字表述的“话”。

图画就像一座桥梁,连接学生的生活和语言积累,使知识的迁移和运用轻松达成。有了具体可视的“画”的铺垫,学生变得更乐于动笔了,写起作文来文思泉涌、妙笔生花。

小学语文课本中蕴含着许多美的画面,“话”与“画”的融合教学,是对新课标中有关跨学科教学理念的一种实践和创新,它不仅可以激发学生的学习兴趣,丰富课堂的教学形式,还能提高学习效率,提升学生的核心素养,为语文教学注入新的活力。

参考文献:

[1]刘月霞,郭华.深度学习:走向核心素养[M].北京:教育科学出版社,2018.

[2]中华人民共和国教育部制定.义务教育语文课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3]余文森.核心素养导向的课堂教学[M].上海:上海教育出版社,2017.

[4]刘仁增.我的语用教学观(第2版)[M].福州:福建教育出版社,2019.

[5]张岳林,林壮丽.坚守语文本位扎根语文训练[J].小学语文教师,2015(4):64-65.

[6]杨平安.“话”“画”交融促写作——浅谈小学语文写作教学策略[J].试题与研究,2022(18):106-107.

[7]赵玲.图文相和画语相生——借助图画资源让低段语文教学智趣相融[J].教师,2021(6):37-38.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/62186.html