摘 要

2022 年 4 月 21 日教育部发布了《义务教育劳动课程标准(2022 年版)》,文中对七至九年级学生在开展服务性劳动中,体验 融合一定智能技术的现代服务业劳动,提升现代服务技能。随着疫情形势变化,我校初中段劳动教育多为线上线下融合开展,这 也促使我校劳动教师的思考,如何更好地利用智能技术,帮助学生开展智慧劳动,从而更好地服务自己、服务他人,服务社会, 提高劳动素养。

随着《义务教育劳动课程标准 (2022 年版)》(以下简称《课标》)的 颁布与实施,劳动课程已经成为中小 学生的必修课,教师通过丰富开放的 劳动项目,有目的、有计划地组织学 生参加日常生活劳动、生产劳动、服 务性劳动,让学生在劳动中,树立正 确的劳动价值观和良好的劳动品质。 作为未来社会的建设者和接班人,学 生不仅要多体验日常劳动实践,还需 融入更多新技术、新工艺在劳动之中, 创造性地劳动、智慧地劳动,适应时 代需求,尝试融入信息技术解决未来 劳动中的问题。

一、“互联网 +”数字劳动新样态 应运而生

随着大数据、物联网、云计算等 信息技术的广泛使用,对我们的生活 也产生了巨大的影响。信息时代,劳 动教育也需要与时俱进,尤其是服务 性劳动。《课标》中第四学段的目标中 指出:“体验融合一定智能技术的现代 服务业劳动,提升现代服务技能,充 分认识现代服务业劳动的性质、特征 与独特的社会价值。进一步增强公共 服务意识,提升以自己的劳动创造美 好生活的社会责任感。”教师在组织学生开展服务性劳动时,可以尝试融入 信息技术,让劳动实践活动更具创新 性、创造性。

在社会场域中劳动,不仅仅是走 进社区、走入基地,还需关注互联网 虚拟场域的新样态劳动。基于人工智 能技术的数字劳动也是未来社会中不 可缺少的服务性劳动之一。这就需要 教师对数字劳动、智慧劳动有新的认 识,充分利用信息技术,组织学生尝 试开展新样态的服务性劳动。

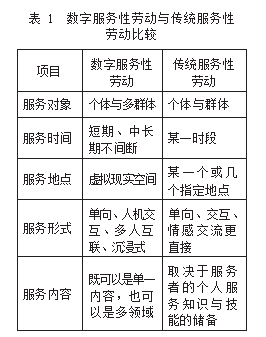

首先,我们需要明确数字服务 性劳动与传统服务性劳动的区别之 处。结合生活实际,可以发现在服务 对象、服务时间、服务地点、服务形 式、服务内容方面都有明显的不同, 如表 1 所示。

通过比较,可以看出数字服务性 劳动有它自己的优势。基于互联网的 数字服务性劳动不受时空、人数的限 制,普惠性更强、服务领域更广、服 务形式更加多样,注重营造服务对象 体验的沉浸感。当然传统服务性劳动 会让服务对象的体验感更加真实,情 感交流更加直接。基于这些特点,教 师在引导学生开展数字服务性劳动时, 要帮助学生辩证认识两者的特点,在 开展线上线下服务性劳动时,发挥不同劳动样态的优势,不断提高服务水 平和满意度,让服务性劳动既能求真 务实,也能不断创新适应不同需要, 从而更好地培养学生的劳动素养。

二、基于“互联网 +”开展数字 服务性劳动的实践探索

垃圾分类是每一个人为保护环境 应尽的责任与义务。我校鼓励学生识 别校园中放错位置的资源,积极开展 垃圾分类、变废为宝、减碳降碳等劳 动实践活动。

“校园废旧塑料瓶的回收与再利 用”劳动实践活动就是基于学生的真 实生活和兴趣表现,整合资源开发而 成的劳动教育校本课程。课程在设计 过程中,从学生的校园生活和实际需 要出发,在真实、安全的劳动场域中, 开展校园服务性劳动。为了让学生在 开展劳动的过程中,体验更多活动形 式、丰富更多劳动知识和新时代的劳 动技能,在活动的各个环节中,教师 都充分地融合了信息技术,借助国家 中小学智慧教育平台、北京市、朝阳 区等众多线上学习平台资源,帮助学 生创建“手脑并用”“虚实融通”的 劳动实践活动,丰富学生对劳动的认识,激发学生深度学习兴趣,以高质 量、创造性的劳动实践活动培养学生 的劳动素养,感受劳动创造美好生活 的真谛。

(一) 开发数字劳动资源 实现线 上线下融合劳动新样态

为了更好地适应当下学生劳动需 要,教师积极开发劳动实践资源,将 传统服务性劳动和数字服务性劳动相 结合,突出各自特点,如表 2 所示, 形成更加适应学生生活和发展需要的 劳动新样态。

通过表 2 我们可以看出,线上线 下融合开展劳动实践活动既可以充分利用家校社资源,还能够利用信息技 术打开互联网这一新的劳动场域,进 一步帮助学生丰富数字劳动资源、提 升数字劳动技能、拓展数字劳动平 台,让日常的服务性劳动影响力更大、 服务对象更多、更加关注智能技术的 融入,让劳动更具创造性、时代性。

(二) 新技术的应用 增强劳动成 就感与幸福感

在开展数字服务性劳动时,学生 根据劳动需要会尝试学习新技术。这 不仅加强了日常办公软件的使用率和 熟练度,还会激发学生学习新技术的 意愿。在“废旧塑料瓶回收再利用”项目中,涉及许多新的信息技术,如 海报制作软件、CAD 制图软件、编 程软件、视频制作软件等。学生在请 教老师、自主学习等摸索使用这些新 软件的过程中,激发了创造性。在获 得劳动成果的过程中体会了深度学习 的乐趣,体验到多样劳动形式带来的 不一样的快乐。在设计人机交互实践 体验过程中,学生认识到可以利用人 工智能技术创设更加舒适温馨、更具 有沉浸感的交互环境,提高服务对象 使用过程中的舒适度和满意度,使劳 动更具温度与能量,传达学生对劳动 的热爱、对服务的热忱、对社会的 责任。

在开展数字服务性劳动过程中, 不仅可以通过网络进行在线交流服务活动,还可以将服务视频、科普动画 等视频上传至网络、自媒体、公众号 等不同媒体平台,打破时空界限,随 时随地分享给更多的人,丰富服务对 象,拓宽服务场域,帮助更多有需要 的人。这也让学生更加深刻地感受到 劳动的力量,在劳动中不仅能够收获 成长,还能感受到通过自己的智慧和 双手为自己、为他人、为社会创造美 好生活的幸福感与成就感,从而实现 通过高质量、创造性的智慧劳动培养 学生劳动素养。

三、新时代“互联网 + 数字服务 性劳动”的“进阶”之路

随着信息技术的不断发展,网络 化、信息化的劳动形式会更加多样。

数字服务性劳动发展还有很大的提升 空间,在新样态的劳动之中,不仅需 要新技术、新工艺的不断加持,还需 要对问题更加有预见性。学生要尝试 与智能机器协同劳动,在劳动中既要 能够快速解决出现的问题,还要去尝 试识别、解决未见问题,关注未来劳 动的需要,发展创造力、同理心、好 奇心。能够广泛、深入、多元地解决 未来问题,提高劳动效能。

本学期我们在尝试设计基于信息 技术开展的数字服务性劳动项目“科 技馆云端志愿服务”,打造信息化、数 字化服务劳动的全链条,让学生更好 地将新技术、新工艺融入数字服务性 劳动,借助互联网服务更多人,创造 多元的劳动成果,如表 3 所示。

劳动教育是中国特色社会主义教 育的重要内容,直接影响社会主义建 设者和接班人的劳动素养,劳动教育 需要体现时代特征。当今世界正在进 入数字时代,人工智能正在迅速发展, 时时刻刻影响着、改变着我们的生活。

这就更需要我们利用新形态、新技术、新工艺赋予劳动新的时代内涵,以智 慧劳动、服务当下、服务未来。我们 的进阶之旅才刚刚开始,“互联网 + 服务性劳动”未来可期,让我们继续 探索,为培养时代新人继续奋斗。

参考文献:

姚建华 . 数字劳动:理论前沿与 在地经验 [J]. 南京:江苏人民出版社, 2021.

“产出导向法”是文秋芳教授创建的旨在改进中... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>