SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要 : 设计分层作业可以为学生提供与能力相匹配的作业体系 , 符合“双减”政策要求 。 本文结合教学实践经验 , 探讨如何设计初中数学分层作业 , 提出教师要立足真实学情提 炼多层次 目 标 , 明确作业训练价值 ; 作业设计要具备 适 宜 梯 度 , 逐 步 对 学 生 的 知 识 水 平 、 思维能力提出更高要求 ; 要合理设计层次框架和开展分层评价 , 促进有效学 习 。

“双减”政策要求系统设计符合学生年龄特点和 学习规律 的 作 业 , 布 置 分 层 、 弹 性 、个 性 化 的 作 业 。“双减”政策下对设计分层作业的要求 , 符合课 改基本 理 念 。《义 务 教 育 数 学 课 程 标 准 (2022年 版) 》中提出 : “有效的教 学 活 动 是 学 生 学 和 教 师 教 的统一, 学 生 是 学 习 的 主 体 , 教 师 是 学 习的 组 织 者 , 引导者与合作者 。”学生是学习的主体 , “教”的 活动则要基于学习规律开展 。初中生在数学学习方 面存在较大个体差异 , 学生能力基础 、兴趣水平和 学习效率参差不齐 。 因此 , 教师要基于学情设计分 层作业 , 让教与学相适应 。

一 、“双减”政策下设计分层作业的价值

陶行知先生“因材施教”理念指出 , “松树和 牡 丹花所需要的 肥 料 不 同 , 你 用 松 树 的 肥 料 培 养 牡 丹 , 牡丹会瘦 死 ; 反 之 , 你 用 牡 丹 的 肥 料 培 养 松 树 , 松树受不了 , 会被烧死”。教师根据 学 习 者 的 特点施教 , 才能激发内在发展潜力 。初中数学学科 对抽象思维 、逻辑推理能力有较高要求 , 学生在学 习过程中出现差异不可避免 , 这种差异也表现在作 业方面 。教师则要兼顾整体教学对象 , 布置分层作 业 , 令作业设计适应不同能力层次学生 。布置分层 作业可以让学生在个人能力范围内完成作业 , 使每 名学生都能在自身基础上得到提升 。分层作业让学生以力所能及的方式展开学习 , 可以提升学生课外学习效率 , 符合“双减”下“减负增效”要求 。应用分层作业也可优化学生学习体验 , 进而提升学生数学兴趣 , 为学生学业水平提升打好根基 。

二 、基于“双减”政策的初中数学分层作业设计策略

设计分层作业可以激活学生的“最近发展区”,促进有效学习 。设计分层作业以对学情的正确认识为基础 , 要求教 师 能 够 根 据 课 程 内 容 区 分 作 业 难度 , 为不同层次学生提供差异化作业 。

1. 立足真实学情 , 提炼分层 目 标

作业设计具有明确的目标性 , 作业目标要与教学目标相统一 。教师对作业促进学生学习价值 , 要具备清晰概念 。分层作业既要适应本班整体 学 情 ,又要体现学生个体间客观存在的能力差异 。在设计作业时 , 要以学生为中心 , 创建多层次 、立体化的作业目标 。例如 , 北师大版七年级下册《幂的 乘 方与积的乘方》一 节 , 以 学 习 两 种 运 算 方 法 为 重 点 。教师可以提炼如下分层目标 : (1) 练习计算幂的乘方和积的乘方 , 提升计算能力 ; (2) 探索幂的乘方 、积 的 乘 方 的 运 算 性 质 , 并 能 解 决 一 些 实 际 问题 ; (3) 理解幂的乘方 、积的乘方的算理 , 能 巧 妙运用本节知识解决较复杂问题 。 以上作业目标 , 别对应基础层 、提高层和拓展层 , 其中对学生思维 能力要求逐步提高 。根据以上分层目标 , 针对基础 层作业侧重提供常见运算题 ; 针对提高层作业 , 提 供多类型的 运 算 任 务 以 及 有 关 本 节 知 识 的 实 际 问 题 ; 针对拓展层作业 , 提供难度较高的思考题 , 如 根 据 幂 的 乘 方 有 关 知 识 , 试 判 断 20001999 + 19992000 的末位数字 。设计分层 目标可 以 帮 助 教 师 厘清思维 , 有助于创设合理的作业体系 。

2. 根据课程内容 , 区分作业梯度

分层作业 为 不 同 层 次 学 生 提 供 不 同 难 度 的 作业 , 其中对能力要求逐级提高 , 作业内容分布为多 个梯度 。教师要深研课程内容 、抓住知识重点 , 合 理区分作业梯度 , 形成分层式的作业体系 。 以下结 合北师大版七年级下册《用关系式表示的变量间关 系》一节内容 , 说明具体的设计策略 。

第一, 设计基础类作业 , 强化课内所学 。数学 作业具有巩固 、强化的作用 , 能够加深学生对课内 知识的印象 , 并促进活学活用 。基础类作业的主要 目标在于让学生强化课内所学 , 促进学生充分理解 知识 。这部分作业可同时应用于不同层次 , 但对基 础层学生尤其重要 。基础层学生对数学知识掌握不 扎实 , 能 力 建 构 速 度 较 慢 , 其 中 还 包 含 部 分 学 困 生 。基础类作业与他们的“最近发展区”相近 , 是学 生力所能及的学习任务 。设计基础类作业时要控制 难度 , 可以先基于课内例题的层次设计部分作 业 , 再适当增加难度 。

例如 , 完成《用关系式表示的变量间关系》教学后 , 将课后练习第 2题设为基础类作业 。本项作业 要求根据圆锥的高随体积发生的变化推测 自变量和 因变量 , 写出体 积 V 与 h 的 关 系 式 , 并 计 算 出 当高由 1cm 变化到 10cm 时圆锥体积的变化范围 。作 业形式与例题相近 , 能够促进学生在新情境下迁移 运用知识 。此外 , 再设计对思维能力有略高要求的 习题 。如可 设 计 如 下 习 题 : (1) 长 方 形 的 周 长 为 24cm , 其中一边长为 x cm(x>0) , 面积为 y cm2 , 请写出 y 与 x 的关系式 。 (2) 变量 x 与 y 之间的关 系满足 y=6x3 -2. 当 自 变 量 x =3 时 , 因 变 量 y= 。其中第 一 题要求学生根据长方形的几 何特点 写 出 关 系 式 , 本 质 仍 与 课 内 例 题 相 同 ; 第 二题要求进行运算 , 其前提是理解关系式的内 涵 ,有助于强化课内所学 。基础类作业可以强化学生对 基本概念 、原 理 、公 式 的 理 解 , 可 排 除 知 识 模 糊 地带 。

第二 , 设计提高类作业 , 促进自主思考 。 提高 类作业的出题模式 , 在课内例题和习题的基础上进 一步变化 , 而且对思维有更高要求 。完成提高类作 业的过程中涉及更多推理步骤 , 可以促进学生自主 思考 。学生要灵活运用新知识 , 将其与以往所学知 识结合起来运用 , 才能解决问题 。提高类作业适用 于能力中等的学生 , 这部分学生在班级中占绝大多 数 。教师要在深研教材内容的基础上设计有 一 定难 度的作业 , 让学生通过练习提高能力 。

例如 , “用关系式表示的变量间关系”一节教学活动 , 教师 在 提 高 类 作 业 模 块 , 设 计 了 如 下 两 道 习题 :

时 , 求函数值 y 的值 。 (2) 一 辆汽车油箱容量为 60 升 , 加满汽油后行驶 10千米 , 汽 油 消 耗 了 12% 。 设加满油后 汽 车 行 驶 的 路 程 为 x 千 米 , 剩 油 量 为 6 升 , 请 列 出 y 与 x 之 间 的 关 系 式 和 自 变 量 取 值 范围 。

以上两道习题都涉及因变量的取值范围 , 因此 问题也更 加 复 杂 。 在 习 题 1 中 , 学 生 要 根 据 x 的 取值找出对应的关系式才能求出 y 值 ; 习题 2 中给 出了应用情境 , 要求学生根据已知条件进行 推 导 , 求出关系式 ; 与此同时 , 要求根据情境中客观条件 的限制 , 确定自变量的取值范围 。学生要深刻理解 概念及概念之间的关系 , 而且思维要具备全 面 性 、 条理性 , 才能够解出这两道题 。设计以上两道习题 可以促进学生活学活用知识 , 提升思维能力 。

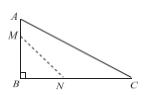

第三 , 设计拓展类作业 , 支持异步学习 。拓展 类作业适用于能力强的学生 , 可以满足学生自我提 升的需求 , 可支持学生异步学习 。完成拓展类作业 要求学生具备缜密 、灵活的思维 , 能够将不同模块 知识融合起来进行思考 。教师可基于课程知识内核 适当进行发散 、延伸 , 为能力强的学生设计难度较 高的作业 。例 如 , “用 关 系 式 表 示 的 变 量 间 关 系” 一节的作业中 , 包含如下的拓展类作业 : 如图 , 在 △ABC 中 , ∠B= 90°, AB= 16. BC= 32. 边 AB 上有一动点 M , 从 点 A 开 始 沿 边 向 终 点 B 移动 , 速度 为 每 秒 2 个 单 位长度 ; 边 BC 上 有 一 动 点N , 从点 B 开 始 沿 边 向 终点 C 移 动 , 速 度 为 每 秒4个单位长度 。 当点 M 和点 N 同时从顶点出发时 , △MBN 的面积S随出发时间t(s) 如何变化? 请写 出二者的关系式 。

以上的作业题中引入了“动点问题”, 三角形中 包含双动点 , 使变量与变量之间的关系变得更加复 杂 。解答本题要 求 学 生 紧 扣 变 量 之 间 关 系 展 开 思 考 , 把握其中的对应关系 。学生要先根据三角形面 积有关知识写出关系式 , 再结合情境限定自变量的 取值范围 。解答本题对学生知识储备和思维能力要 求 , 比基础类和提高类作业高得多 , 可促进学有余 力的学生进一 步提升 。

3. 有效划分层次 , 激发学习动力

应用分层作业的同时 , 教师要根据学情有效设 计分层框架 。分 层 框 架 既 要 真 实 体 现 学 生 发 展 情 况 , 又要具备一定的灵活性 、开放性 。要为不同层 次学生提供互动机会 , 让学生能够合作交流 、相互 学习 。教师可在每学期初期开展一次测试 , 参考测 试结果和平时课堂表现将学生分成不同层次 。分层 框架要具备弹性 , 可以在每学期中期根据学生完成 作业情况 , 调整一次分层方式 。形成不同学习层次 后 , 引导学生完成相应层次作业 。与此同时 , 鼓励 学生跨越层次 , 尝试更高难度作业 。每学期还可设 计三至四次实 践 性 作 业 , 将 不 同 层 次 学 生 组 合 为 一个小组 , 让学生在合作中完成作业 。例如 , 在学 习八年级下学期“相似三角形”有关知识后 , 教师可 以创设实践性作业 : 运用相似三角形原理 , 设计两 种以上的方法测量操场旗杆的高度 , 请拟订方 案 、 开展实践并写出报告 。可将基础层 、提高层 、拓展 层学生融合起来 , 形成探究型学习小组 , 让学生围 绕作业开展互 动 。 分 层 作 业 的 应 用 方 式 要 具 备 弹 性 , 才能激发学生学习动力 , 提升教学质量 。

三 、“双减”政 策 下 初 中 数 学 分 层 作 业 的 评 价 策略

评价是对作业进行反馈的活动 , 可以检视作业完成质量 , 并对学生进行激励 。在设计分层作业的模式下 , 教师也应当使用分层评价模式 。新课标中提出 , “评价结果的呈现应更多地关注学生的进步 ,关注学生已有学业水平与提升空间 , 为后续的教学提供参考”。分层作业 下 的 作 业 评 价 要 与 作 业 内 容 相对应 , 做到 不 用 一 把 尺 子 衡 量 学 生 , 真 实 反 映 各个层次学生的 进 步 与 发 展 。 教 师 要 根 据 不 同 的作业目标 , 在具 体 的 层 次 范 围 内 评 改 作 业 , 不 对学生做出过多要 求 。 可 以 在 每 个 月针 对 作 业 表 现评出“作 业 之 星”, 以 荣 誉 感 引 导 学 生 努 力 学 习 ,提升作业质量 。 开 展 评 比 时 , 要 参 考 学 生 既 有 基础 , 只要学 生 在 能 力 范 围 内 高 质 量 完 成 了 作 业 ,就要给予肯定 。 教 师 要 关 注 学 生 主 动 尝 试 更 高 难度作 业 的 情 况 , 并 给 予 认 可 。 可以针对作业 设 计可视化的评价系统 , 让学生每做到一个层级 , 都能获得相应的星星奖励 。通过这种方式 , 能让学生看见学习的“有形成果”, 进 而 形 成 深 层 的 学 习 动 力 。除了教师评价 , 也可以让学生担当评价主体 , 可开展学生互相讲评作业活动 , 让不同层次学生进行交流 、相互促进 。四 、结语作业分层设计符合初中数学学习基本规律 , 可以优化作业结构 , 促进学生有效学习 。在“双减”政策背景下 , 教师 要 以 分 层 作 业 为 支 点 提 升 作 业 质量 。作业设计要具备鲜明的难易梯度 , 使之与不同层次学生的能力相适应 。针对分层作业要应用分层式评价 , 为学生课外学习提供及时反馈 。设计分层作业可以提升作业训练效果 , 让初中数学作业发挥更大育人作用 。

参考文献

[1] 陶 行 知 . 陶 行 知 文 集 [ M] . 南 京 : 江 苏 教 育 出 版 社 ,2008: 923.

[2] 李玉凤 . 单元教学背景下的初中数学分层作业设计—以《 一 次函 数》为 例 [J] . 数 理 天 地 (初 中 版) , 2022(12) :40-42.

[3] 易桂荣 . 关于单元视角下的初中数学分层作业设计与思考[J] . 数学之友 , 2022. 36(19) : 51-53.

[4] 顾轶 . 初中数学分层作业的实践— 以“分数指数幂”为例[J] . 数学教学 , 2022(3) : 21-23. 34.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/59083.html