SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章在综合相关理论的基础上,对“慢就业”的概念予以界定,提出包括就业观念、就业效能感、生涯适 应力、就业准备、就业能力和就业压力感的六维度测量模型,然后参考相关研究,生成包括六维度 56个题项 的初始量表,最后利用调研数据,验证开发的量表,形成包括就业能力、生涯适应力、就业期望、就业价值取 向、就业压力感五维度 23 个题项的正式量表,研究结果表明,该量表既具有良好的信度,同时具有良好的单 维性、收敛效度和区别效度,可以用于大学生“慢就业”行为的测评。

关键词:慢就业,行为量表,大学生

对“慢就业”大学生进行精准识别和分类,即对帮 扶对象进行精准识别和分类,是大学生精准帮扶工作 开展的基础,也是大学生就业精准帮扶体系建设的逻 辑起点和现实起点[1]。因此,如何对“慢就业”大学生进 行精准识别和分类越来越受到高校就业主管部门和 就业指导相关教师的关注,同时也成为众多学者研究 的重要课题。然而学术界对于如何界定和准确衡量 “慢就业”目前并没有统一的标准[2],也鲜少有经过标 准化信效度检验的测评量表[3]。这就在很大程度上阻 碍了高校就业工作者对“慢就业”大学生进行精准识 别和分类, 以及大学生就业精准帮扶体系的科学构 建。 鉴于此,本研究结合文献梳理、质性访谈和定量研 究的方法,以广西 8所高校应届毕业生为研究对象, 在对“慢就业”内涵进行梳理的基础上,找到“慢就业” 行为的维度,探索开发了“慢就业”行为的测评量表, 并对其进行标准化的信效度检验,以期为今后“慢就 业”大学生的精准识别和分类,以及针对“慢就业”行 为的研究提供可靠的测量工具和支持。

一、“慢就业”概念界定

目前,关于“慢就业”的定义莫衷一是,尚未形成 定论。为了对“慢就业”大学生进行精准识别和分类, 本研究通过对文献的梳理,把已有的“慢就业”概念进 行综合集成,并对专家、学者及在校大学生、应届大学 生、往届大学生进行访谈,从大学生个体层面出发,把 “慢就业”界定为大学生由于就业观念存在误区[4]、就 业效能感低、生涯适应能力弱[5]、就业能力不足或不匹 配、就业准备不充分等而出现的就业时间推迟、求职步伐缓慢及就业观念“慢”、就业态度“慢”等表现的一 种就业现象。“慢就业”也是大学生的一种求职心理状 态和就业行为[6]。此外,从考查大学生就业质量的视角 以大学生毕业当年的 6 月底为时间点来区分 “慢就 业”和“常规就业”。

二、行为量表设计

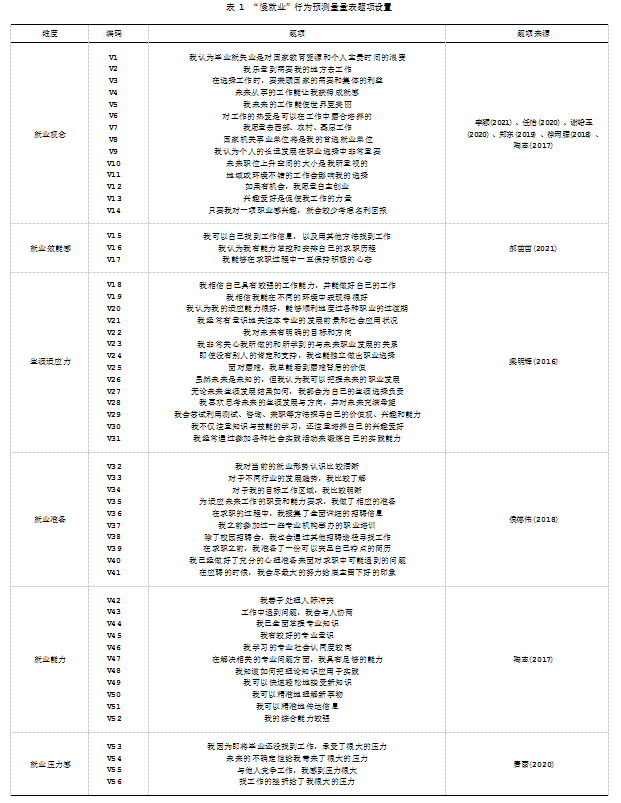

本研究根据相关理论文献及本研究界定的“慢就 业”内涵,并通过对专家、学者及在校大学生、应届大 学生、往届大学生相关群体进行半结构式访谈,对已有 成因进行了修正和补充,最终从大学生个体层面的成 因和心理状态出发, 将“慢就业”行为划分为就业观 念、就业效能感、生涯适应力、就业准备、就业能力、就 业压力感六维度,每个维度设定相应的题项,题项的 设定参考了相关研究。同时,成立焦点小组,就项目的 可读性、可理解性和情景拟合性等进行分析,并进一步 增加、删除和修改量表。完成初步量表设计后,进行 前测和试测,试测完成后最终确定将 56个测量项目 列入初步题项,如表 1 所示。另外,就业观念部分参考 了李颖[7]的案例研究,同时借鉴了任怡[8]的量表;就业 效能感部分借鉴了郝苗苗[9]的量表;生涯适应力部分 借鉴了梁明辉等[10]的量表;就业准备部分参考了相关 案例研究[11];就业能力部分参考了相关研究[12];就业 压力部分感借鉴了唐蕾[13]的量表。

三、行为量表检验与修订

(一)样本选择

本研究选取广西 8 所高校的应届毕业生作为调 研对象,共发放问卷 800份,不包括非应届毕业生和无效问卷,最后回收有效问卷 715 份,其中男生占 44.8%,女生占 55.1%。受访者为应届毕业生,参与调查前未能充分、稳定就业,从而保证了研究对象更加 精准和有针对性。

(二)信度检验

信度通常采用克朗巴哈系数和 CITC 来衡量。对 总量表和各维度信度进行检验,量表总体克朗巴哈系 数为 0.985.就业观念、就业效能感、生涯适应力、就业 准备、就业能力、就业压力感维度克朗巴哈系数分别 为 0.923、0.891、0.979、0.958、0.978、0.907.由于克朗巴 哈系数均大于 0.65 的阈值标准,且所有题项 CITC 值 均大于 0.3.因此量表具有足够的信度。

(三)单维度检验

单维度是指一组测量项目只有单一的内部特征。 本文采用探索性因子分析进行单维检验。在探索性因 子分析中,因子负荷系数的最小阈值为 0.4.一般要求 在 0.5 以上。分三步解决因子与构面的单维度问题: ①如果某题项的主要因子不超过 0.5.则直接删除; ②若某题项存在交叉负荷(A、B 因子同时达到 0.4及 以上) ,也将按单维度标准删除;③如果某题项与期 望的聚类维度不一致(概念上是因子 A,但实际数据 显示该题项在因子 B 上高于 0.5或 0.6),也将被删除。

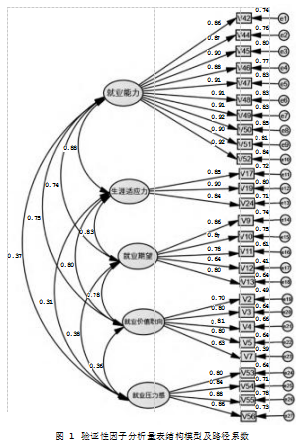

基于以上三个步骤,本研究采用正交旋转提取法, 提取了 6个因子(KMO=0.985),解释总方差为 74.791%, 表明相关矩阵满足因子分析的条件。经多次因子旋转 分析和项目筛选,最终保留了 5个因素 27 个项目。各 项目的因子负荷如表 2所示。依据提取因子中每一项 的含义,将 5 个因子分别命名为就业能力、生涯适应 力、就业期望、就业价值取向、就业压力感,各维度总 分相加为“慢就业”心理特征总分,五个因子解释总方 差为 67.423%,具有较好的解释度。

( 四)效度检验

效度包括内容效度和构念效度。为保障量表题项 的内容效度,本研究编制的量表的题项均来自已有研 究,且邀请专家对初始量表进行评价,然后再根据专 家建议和实地调研进行修订。在最终确认问卷之前进 行了预测,并对部分问卷的提法和内容进行了修订,以 确保项目与概念相匹配,表述合理、准确全面。因此, 可以认为该问卷具有较好的内容效度。在构念效度方 面,本文采用验证性因子分析检验各维度是否具有良 好的收敛效度和区别效度。

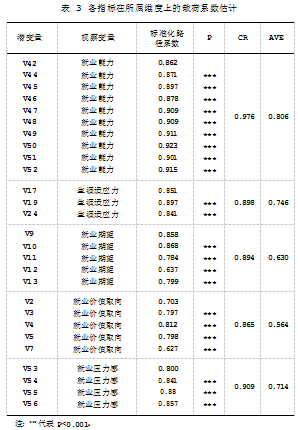

1.收敛效度检验。 本部分选用 AMOS 22.0软件进 行探索性因子分析。构建的量表结构模型和验证性因 子分析路径系数结构如图 1 所示。验证性因子分析结果也得到 27 个测量指标维度 上的因子负荷,具体数据如表 3所示。从表 3 的分析 结果可以看出,各系数评价的显著性均达到了 0.001的 显著水平。所有变量的标准化路径系数均大于 0.5.说 明测量项目能很好地代表潜在变量。组合信度 CR 为 0.865~0.976.高于 0.7 的标准;平均法 AVE 在 0.564~0.806.大于 0.5 的标准值,说明该量表具有良好的收 敛效度。

2. 区别效度检验。 要想区别效度衡量相关构念之 间测量的差异性,可以通过 AVE 平方根值进行判断, 评价标准是所有潜在变量的 AVE 平方根值应大于该 变量与其他变量间的相关系数,这表明各潜在变量的 区分效度良好。计算结果显示,就业能力、就业压力感 与其他潜在变量之间的区分效度良好,但就业价值取 向、就业期望、生涯适应力之间的区分效度未达标,区 分度不够明显。通过删减标准化路径系数相对较低的 题项,可以提高潜在变量之间的区分度。由表 3可知, 因 V12、V7、V2、V24 的标准化路径系数相对于其他题 项较低,故予以删除。重新运行模型,如表 4所示,所 有潜在变量的 AVE 值平方根均大于其与其他潜在变 量的相关系数,表明各项测量项的区分效度良好。

3.模型适配度检验。 采用 AMOS 22.0软件对整个 模型的适配度进行检验,结果如表 5所示。由此可见, 各项指数均达到了理想水平,表明模型的拟合度较好。

经过以上检验和校正步骤,获得了量表最后的保 留题项和测量构念维度,如表 6所示。该量表具有良 好的信度和效度,可用于进一步的实证分析。

四、讨论

(一)研究结论

通过综合分析相关理论文献和实际调研,本研究 初步提出了“慢就业”的六维概念体系。通过对广西 8 所高校应届毕业生进行问卷调查,使用量表编制和校 正技术,对信效度较差的项目进行删除,最后编制了 一个包含就业期望、就业价值取向、生涯适应能力、就 业能力和就业压力感五维度 23个题项的量表。

研究结果表明,编制的量表既具有良好的信度,同时又具 有良好的单维性、收敛效度、区别效度和模型适配度。

本研究结果对将来开展“慢就业”大学生的识别和分 类具有一定意义。从理论上来讲,对“慢就业”概念的 内涵进行了补充;就实践而言,运用本研究提供的有 效量表,可以对“慢就业”大学生进行精准识别和分 类,从而为大学生“慢就业”精准帮扶体系的科学构建 提供依据,有效提升帮扶效果,破解“慢就业”困局。

(二)研究局限

本研究也存在一定的局限性。第一, 由于所有分 析数据来自同一受试者的自我报告,可能存在一定的 系统性偏差;第二,通过信效度检验,编制的量表虽然 各项指标达到了可用标准,但还缺乏更多实证报告对 其有效性和稳定性进行支持。

总之,本研究的主要目的是开发和验证大学生 “慢就业”行为量表。为此,高校今后可结合实际应用 场景,进一步完善和验证量表,同时在研究方法上,可 以探索各类中介变量和调节变量对“慢就业”行为与 就业质量的作用机制,以提升对“慢就业”大学生就业 精准帮扶的效果。

参考文献:

[1] 李洪岩.精准帮扶视阈下大学生“慢就业”的应策理路[J].吉林师 范大学学报(人文社会科学版),2018(5):119-124.

[2] 宋健,胡波,朱斌辉.“慢就业”:青年初职获得时间及教育的影响[J].青年探索,2021(6):25-34.

[3] 禤欣,黄晓珩,何绍彬.大学生“慢就业”的研究述评[J].市场周刊, 2020.33(12):174-176.

[4] 郑晓明,王丹.高校毕业生“慢就业”现象的成因与治理策略[J].社 会科学战线,2019(3):276-280.

[5] 马力,邓阳.高校毕业生“慢就业”探析及其对策[J].中国青年社会 科学,2019(5):93-99.

[6] 张莎.大学生“慢就业”群体就业质量提升探析[J].学校党建与思 想教育,2021(8):66-68.

[7] 李颖.新时代大学生就业观研究[D].保定:河北大学,2021.

[8] 任怡.大学生职业价值观量表的修编[J].天津职业院校联合学报, 2020.22(11):92-97.

[9] 郝苗苗.大学生职业探索对就业绩效的影响研究[D].太原:山西 财经大学,2021.

[10] 梁明辉,张黎.大学生生涯适应力的测量与分析[J].中国农村卫 生事业管理,2016.36(3):368-370.

[11] 侯德伟.基于就业准备状况的高校本科毕业生初次就业质量研 究[D].徐州:中国矿业大学,2018.

[12] 陶志.风险容忍、就业能力及大学生就业选择[D].广州:华南农 业大学,2017.

[13] 唐蕾.基于相互作用理论的《大学生就业压力量表》编制研究[J]. 开封文化艺术职业学院学报,2020.40(1):143-145.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/58264.html