SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章首先分析了混合教学模式下高校通识类课程对学生综合素质提升的意义,然后提出了混合教学 模式下高校通识类课程中学生综合素质提升的途径,最后论述了混合教学模式下高校通识类课程中学生综 合素质提升的注意事项。

关键词:混合教学模式,综合素质,通识类课程,高校

近年来,我国教育领域对通识类课程的建设力 度不断加大,众多高校法学、文学、教育学、历史学、 理学、艺术学、管理学等多个文理学科专业推出了全 校通选课程,这类课程深受广大学生的喜爱。而随着 混合教学模式逐渐成为后疫情时代高校教育持续发 展的“稳定器”和“助推器”[1],通识类课程教师应不断 尝试在此教学模式下提升学生学习的主观能动性和 独立性,进而提升学生的综合素质。本文将对混合教 学模式下高校通识类课程对学生综合素质的提升加 以思考。

一、混合教学模式下高校通识类课程对学生综合 素质提升的意义

随着时代的发展,国际教育领域对“通识教育”的 阐释不断发生变化,尤其值得关注的是哈佛大学发布 的《通识教育审查委员会最后报告》提出的新通识教 育改革,体现了“危机意识下的审查”[2]和“从知识导向 到生活导向的理念壇变”[3]。在国内外高校不断推出的 教育改革中,无论课程体系如何变化,通过“文理交 叉”的通识教育培养“全面发展的人”这一基本理念并 未发生实质改变 。在教育效果上,与“全面育才”对应 的是学生综合素质的提升 。在混合教学模式下,高校 通识类课程有助于学生优化知识结构,使其独立思考 能力、综合应用能力、创新能力得到提升[4],这为学生 德行素质、专业素质、心理素质、创新素质及协同素质 等综合素质的提升创造了良好的条件。

第一,有助于学生德行素质的提升 。通识类课程 中的诸多社会科学类课程对学生德行素质的提升具 有重要作用 。尤其是在混合教学模式下,此类课程鼓 励学生通过网络平台,搜集感兴趣的学习资源 。基于 此,教师能够引导学生正视当今社会现象,鼓励学生对其本质进行探究 。课程教师的观念引导有助于对学 生的家国情怀、人文情怀进行培养,进而促进学生对 正向社会观念的认同。

第二,有助于学生专业素质的提升 。通识类课程 看似与选修学生的专业核心知识没有紧密关联,实质 上却可使学生提前储备有益的跨领域知识,“清扫”专 业外围知识“盲区”[5],进而促使学生更好地理解和吸 收专业核心知识 。 比如,外语专业学生在学习目标国 语言文化的过程中若缺乏世界史常识,其语言学习和 应用效果将大打折扣,而如果其通过通识课程掌握了 相关常识,学习起来就会事半功倍 。在混合教学模式 下,学生的学习空间得到拓展,教师也能够运用更多 的教学资源优化学生的知识结构,丰富其背景知识储 备,进而提升学生的专业素质。

第三,有助于学生心理素质的提升 。在推进“以学 生为中心”的混合教学改革的过程中,通识类课程要 求学生更多地利用线上平台资源,独立完成课程各个 学习环节,尤其是在线上互动环节中还需要学生口头 表达自身观点,进而使其独立思考能力、独立实践能 力和口头表达能力得到强化 。综合应用能力的不断提 升可促进学生的心理建设,而积极参与、敢于表达有 助于学生在线上线下公共场合保持冷静的头脑和平 稳的心态,这对学生心理素质的提升大有裨益。

第四,有助于学生创新素质的提升 。在混合教学 模式下,通识类课程教师更加注重对学生批判性思维 (Critical Thinking) 的培养。同时为帮助学生更好地“适 应社会生活需求”,其授课内容大多贴近生活,因而在 讨论话题上更能引起学生的共鸣, 引发学生的思考。 此类课程对学生逻辑思维和发散思维的培养具有积 极意义,而逻辑思维和发散思维的强化是学生创新素质提升的重要因素。

第五,有助于学生协同素质的提升 。通识类课程 通常被安排在学生本科第一学年,在没有先修课程学 分压力的情况下, 学生可根据自身兴趣选修课程,针 对自己的知识短板进行“修补”,这激发了学生探求知 识的主观能动性,使其能更积极地参与课程活动 。尤 其是在混合教学模式下,通识类课程倡导小组合作,且 其全校通选属性加强了跨学科专业学生间的交流合 作,可使学生的群体适应力和社交能力得到发展。

二、混合教学模式下高校通识类课程中学生综合 素质提升的途径

高校通识类课程教师在面向不同学科专业学生 授课时,需解决三个主要问题:一是课程涉及的教学 资料较多,教师应针对不同层次的学生选择不同深度 的教学内容,而无论何种深度的教学内容,都不应偏 离针对学生综合素质进行提升的课程目标;二是课程 知识内容庞杂,教师在授课过程中需构建清晰的知识 体系,尽量直观地将知识脉络展现给学生;三是不同 学科专业学生对课程内容的兴趣偏好不尽相同,教师 应通过改进教学方法促进学生的整体学习和重点学 习,以更好地完成过程性评价 。因此,在提升学生综合 素质的途径上,高校通识类课程教师应重点着眼于课 程目标、教学方法及考评模块等方面 。下面笔者将结 合内蒙古民族大学(以下简称“我校”)世界史国家级 教学团队主讲的“世界文明史”课程,对混合教学模式 下高校通识类课程中学生综合素质提升的途径加以 论述。

(一)课程目标整合

“世界文明史”课程深入贯彻习近平总书记“文明 因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展”[6] 的重 要思想,对世界古代、近代及现代文明等内容进行了 系统诠释,使学生能够了解世界文明的多样性及其交 往互鉴的过程,并掌握文明发展脉络与规律 。该课程 是我校世界史国家级教学团队主推的通识类课程。在 混合教学改革进程中,该课程教师将学生的实际需求 作为首要依据[7],逐渐整合并确立了以下五个课程目 标,以促进学生综合素质的提升。

课程目标一:树立正向社会观念 。 了解世界文明 的发展历程,在东西文明比较中,体悟中华文明独特 的精神内涵和强盛生命力,认识世界各民族融合在世 界历史发展进程中的重要意义,体悟人类命运共同体 思想。具备关爱社会的家国情怀、人文情怀,自觉增强中华民族的思想认同、情感认同、政治认同,推动中华 民族核心价值观的形成, 铸牢中华民族共同体意识, 坚定国家富强、民族振兴的理想和信念,遵守社会道 德规范。

课程目标二:具备课程学习能力。掌握“世界文明 史”课程的基础概念、基本理论、基本文献和研究方 法,掌握世界文明发展进程中重要事件、人物、社会制 度等方面的基本史实;总结并掌握世界文明发展的基 本线索、基本规律和主要特点;能够从全球史视野和 历史长时段视野正确审视世界文明的发展动力和发 展轨迹,分析社会制度的更送;能够运用辩证唯物主 义和历史唯物主义观点分析历史事件、评价历史人物, 为其他课程的学习奠定基础。

课程目标三:具备独立思考和实践能力 。能够独 立查找、翻译“世界文明史”课程相关资料,具备独立 判读、分析和运用相关资料的能力,具备课程作业的 写作能力。

课程目标四:具备批判和创新能力 。具备学科扩 展和学科交叉思维,能够运用所学知识客观审视历史 问题和现实问题, 具备一定的反思意识和批判性思 维,能够就世界文明发展问题展开交流。

课程目标五:具备团队协作能力 。具备小组协作 的基本能力,能通过与组内成员的分工互助,按时按 量完成教师布置的学习任务。

(二)教学方法改进

在混合教学模式下,我校“世界文明史”课程教师 应理清教材中的知识脉络,更新学术前沿知识,将授 课 PPT 和相关资源上传至网络教学平台,适当地通过 历史教学影像提升学生识读史料的兴趣和能力。学生 可在线进行课前预习和课后讨论,教师需在线进行答 疑 。为调动学生学习的主观能动性,教师应对学生的 课件制作、演讲展示、参与讨论、线上测试等学习环节 进行全过程指导 。针对重点内容,教师需结合相关史 料,配合教材进行讲授,而对有关历史人物的评价,学 生可以小组为单位, 进行线上或线下口头报告(Oral Presentation),教师要对报告进行点评,以此提升学生 资料查找、课件制作、语言表达、团队协作及分析和解 决问题的能力 。无论线上还是线下环节,教师应始终 以“学生为中心、教师为主导”的模式开展教学。

在具体教学方法的选择上,我校世界史专业教师 经过多年研习与尝试,结合课程目标、聚焦学生综合 素质提升,基本形成了以下教学方法。①统筹讲授法:在学生课前预习和线上测试的基础上,教师通过线上 平台数据分析学生的自学情况,梳理学生遇到的难点 问题,进而在线下授课时,结合学科理论知识进行有 针对性的讲解 。②任务驱动法:在重点知识讲解的基 础上,教师可将剩余教学任务进行分解,以小组分配 的方式,引导全体学生参与合作,令其在课堂上以口头、 文稿、图表等方式进行展示,以此锻炼学生的表达能 力[8]。③趣味练习法:教师可引导学生关注其感兴趣的 国家或区域的发展变迁, 并以作业的形式锻炼学生独 立搜集、整理、分析文献资料和开展研究的能力,培 养学生发现和解决问题的能力[9] 。④情景演绎法:教 师可鼓励学生选取世界文学名著中的经典片段,以 微型舞台剧的形式进行情景演绎 。⑤辩论法:教师可 设置适当的辩论主题, 鼓励学生根据自身立场选择 团队进行辩论[10]。

(三)考评模块多样化

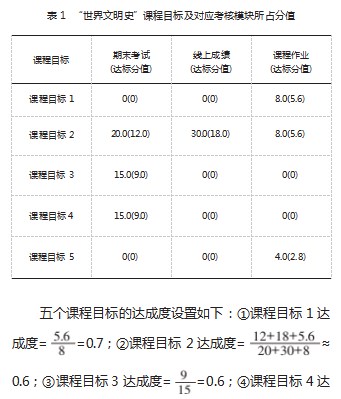

在混合教学模式下,我校“世界文明史”课程改 变了以往以出勤、作业和考试为主要评价环节的考核 方式,转而实行“线上+线下”的过程性考核方式,降 低了期末考试在总成绩中的比重,提高了线上讨论、 视频考核及单元测验等环节的比重,使考评模块变 得多样化。课程目标及对应考核模块所占分值如表 1 所示。

三、混合教学模式下高校通识类课程中学生综合 素质提升的注意事项

在整合课程目标、改进教学方法、促进考评模块 多样化的基础上,高校通识类课程教师在教学中应注 意结合课程目标确定考核内容和考核方式;还要注意 线下教学实践的“因地制宜”。

(一)考核内容、考核方式应与课程目标高度匹配

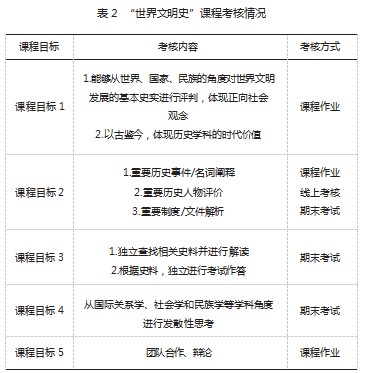

如表 2 所示,“世界文明史”课程教师在制定课程 教学大纲时,不仅要紧密关注课程目标与学生综合素 质提升之间的关联度,还要注意考核内容、考核方式 与课程目标的匹配度,适当设置能检验课程目标达成 度的过程性考核内容及考核方式,从而在实质上促进 学生综合素质的提升。

就课程目标 2 对应的考核内容而言,课程教师应 尽量选取具有典型意义的历史事件/名词、历史人物、 制度/文件对学生进行考核。其中,重要历史事件/名词 举例如下:原始氏族公社 、金字塔建造 、古巴比伦王 国、希波战争、伯罗奔尼撒战争、孔雀帝国、托勒密王 朝、罗马帝国、拜占庭帝国、希吉拉、阿拉伯帝国、大蒙 古国、文艺复兴、宗教改革、启蒙运动、尼德兰革命、英 国资产阶级革命、美国独立战争、法国大革命、第一次 世界大战、巴黎和会、第二次世界大战 、苏联卫国战 争、太平洋战争、开罗会议、波茨坦会议、雅尔塔会议、冷战、东欧剧变 。重要历史人物举例如下:荷马、释迦 牟尼、伯里克利、希罗多德、修昔底德、亚历山大、阿 育王、恺撒、屋大维、查士丁尼、穆罕默德、丕平三世、 查理大帝、成吉思汗、但丁、彼得拉克、薄伽丘、莎士 比亚、马丁·路德、霍布斯、洛克、伏尔泰、孟德斯鸠、 卢梭、克伦威尔、罗伯斯庇尔、华盛顿、杰斐逊、亚当· 斯密、列宁、斯大林、杜鲁门、丘吉尔、戈尔巴乔夫 。重 要制度/文件举例如下:《汉谟拉比法典》、种姓制度、 《人权宣言》、《独立宣言》、《权利法案》、《联合国家共 同宣言》。

(二)线下教学实践应“因地制宜”

世界文明的遗存方式多种多样,其中器物遗存是 世界文明发展的最佳佐证。正所谓“眼见为实”,“世界 文明史”课程教师在向学生展示教学内容时,应尽量 以视频、图像等直观方式令其感受到文明的魅力 。而 对于拥有文明遗存或文明标识的城市,授课教师还可 通过线下教学实践,如实地考察的方式,引导学生进 行切实体验,这是“世界文明史”教学的一个优势所 在 。这种线下教学实践性强,对混合教学改革具有重 要意义。需要注意的是,授课教师组织实地考察之前, 应向学生发布线上资料搜集的任务,使其提前了解考 察目标,做好充分准备。

在实践项目选择上,课程教师应“因地制宜”。我 校所处的通辽市拥有较多的古代文化遗存,其中的 “哈民文化”距今有 5 500~5 000 年,且“哈民遗址”被 列入“全国重点文物保护单位”名单,较为适宜对学生 开展线下教学实践活动,有助于学生了解远古人类的 社会生活面貌 。 以“哈民文化”线下教学实践项目为 例,具体教学设计如下。

第一,实践地点:通辽市科尔沁左翼中旗“哈民 遗址”。

第二,出行方式:乘坐大型公共汽车集体出行。

第三,实践 目 的:提高学生的观察和描述能力; 使学生了解西辽河流域古代先民的生活条件和生 活智慧;引导学生将线下实践与书本理论相结合, 培养学生的对比意识;使学生感悟中华文明对世界 文明发展的贡献,增强学生对中华文明的认同感与 自豪感。

第四,实践内容:观察哈民遗址的房址、灰坑、墓 葬、环壕、文物、植物种子等相关文化遗存,掌握其普 遍性特征;了解哈民“环壕聚落”的总体样貌;了解古代“环壕聚落”防御洪水、猛兽及敌对势力侵袭等基本 用途;了解西辽河流域此类遗存的分布范围;了解哈 民文化对我国东北地区新石器时代文化谱系构建的 重要意义。

第五,拓展思考:结合资料,比较同时期世界其他 地区的生产力发展状况。

第六,实践要求:①实践准备:线上观看中央 10 套播出的《考古发现的古代灾害》,查阅有关资料,学习 并识记哈民文化的相关内容;准备笔和笔记本 。②学 时分配:教师讲授时长和学生操作时长分别占 30% 和 70%。③实践报告:围绕实践内容,结合所学知识, 任选一个主题,独立撰写一篇报告,报告格式参照学 年论文。

第七,支撑课程目标:课程目标 1、2、3.

四、结语

高校通识类课程有助于弥补学生专业学习之外 的短板,在线上线下混合教学改革中促进了多学科专 业学生综合素质的提升,适宜在高校多领域推广 。在 通识类课程建设过程中,课程教师应重点关注教学方 法、考核内容、考核方式与课程目标的匹配度,“因地 制宜”地开展线下教学实践。无论线上还是线下教学, 教师发布的任务应针对学生综合素质的提升,并能在 评价过程中切实找到相应的考核依据、提供相应的考 核佐证。

参考文献:

[1] 陈怡君,孙爱晶.后疫情时代高校线上线下混合教学成效研究[J]. 继续教育研究,2022(11):87.

[2] 刘正正.2016 版哈佛通识教育解析及其启示[J].高教发展与评估, 2021(5):68.

[3] 王焱.从知识导向到生活导向:哈佛大学新一轮通识教育改革的 理念嬗变[J].广东外语外贸大学学报,2018(5):133.

[4] 朱永海.深度学习视角下混合教学系统化设计与体系化模式构 建[J]. 中国电化教育,2021(11):80.

[5] 刘雨晴,柳文洁.高校综合素质通识课教学探索与实践:以饮食与 健康课程为例[J]. 中国食品,2022(11):51.

[6] 文明因多样而交流 因交流而互鉴 因互鉴而发展[N]. 中国青年 报,2019-5-16(1).

[7] 刘少锋.对分课堂教学模式在心理健康教育通识课中的应用[J]. 广西教育,2021(27):149.

[8] 张小艳,郭秋生,李丽.混合教学模式下任务驱动法在“基础会计 学”教学中的应用[J].喀什大学学报,2020(2):116.

[9] 盛含晶, 曾治皓,赵懿,等.通识课“趣味化学实验”教学实践[J]. 山 东化工,2021(1):206.

[10] 冯军旗, 陈弱霄.辩论式教学的实践与规则研究[J].教育科学研 究,2022(8):54.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/54440.html