SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章基于 15 个实践案例的模糊集定性比较分析,研究了高校以美育人的实践路径,包括辨析美育 逻辑,夯实理论之基;通识课程普及,美育理念融入;合力发挥效能,构建美育格局。

关键词:以美育人,实践案例,模糊集定性比较分析,高校

“以美育人、以文化人”是党的十九大以来,以习近 平同志为核心的党中央对高校育人工作提出的新要求。 加强和改进高校美育工作,不仅有利于培养大学生的审 美意识、提升大学生的审美能力,还有利于促进大学生 的人格塑造,全面提高人才培养质量 。当前,高校开展美 育工作应坚持培本固元、守正创新的原则,遵循美育发 展规律,以开创“大美育”格局,进而通过艺术熏陶,促使 大学生审美素质得以提升,视野得以开阔,最终美化心 灵,促进行为实践转化。

一、研究设计

美育工作是高校人才培养体系的重要组成部分。根 据习近平总书记的要求,高校应尽快落实美育政策,践 行马克思主义美学及中国特色社会主义美育理论,为改 进美育及完善大学生人格素质找到最佳的工作着力点。 因此,本文依据案例开展了实证分析,以探寻提升高校 美育实效性的路径,并为高校以美育人提供理论探讨与 实践样板。

(一)研究方法选择

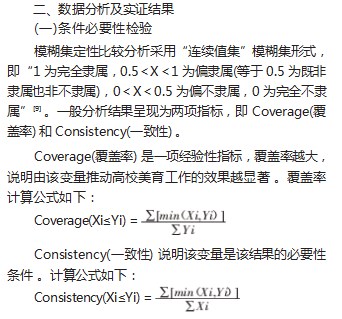

定性比较分析法(Qualitative Comparative Analysis, QCA) 基于布尔代数分析原理,利用条件与结论之间的 非对称性关系,解释哪种条件(X) 组合形态是结果(Y) 发生或不发生的必要条件或充分条件 。选择其中的模 糊集定性比较分析(fs-QCA) 研究高校以美育人实践路 径,可以“从系统的视角深入研究结果变量与条件变量 组合的关系”[1],通过使用“不隶属与完全隶属间的任何 数值研究所考量的因素在程度或水平上的变化”[2],可 对涉及多方面与多因素的动态组合进行深入解析,进 而分析其条件的关联性。

(二)研究框架构建

TOE(Technology – Organization – Environment) 分析 框架是由纳茨基和弟莱舍于 1990 年提出的一个综合性 分析工具[3],其依据组织、技术、环境三个维度,强调条件组合对结果的影响, 使用者可以基于合力框架进行动态 调整,使之适用于不同的领域。高校以美育人实践路径的 研究框架可基于三大维度确定条件变量。

第一,组织维度,包括基础美育和学科融合两个条 件。基础美育即各大高校积极开设美育普及课程,使美育 不局限于艺术院校或艺术学院, 能普及多数非艺高校学 生,从而提升学生的审美辨析能力。自 2013 年起,北京师 范大学积极完善美育公共选修课, 据统计,“至 2019 年 3 月,约有 23 077 名本科生选修了公共艺术教育类课程”[4], 其在原有的“书法”课程基础上,增设了 10 门美学专业课 程,以审美为核心,以点带面地让学生认识、了解和体验 中国美学文化, 在潜移默化中培育非艺大学生良好的情 操和健全的人格 。学科融合则是指高校积极开展艺术学 科与专业学科的融合研发, 促进非艺学科美学化, 在体 验、思辨及对话中提高学生审美能力。中国人民大学体育 学院提出的舞蹈课美育教法具体通过戏剧角色的互动和 交流来完成,把美的体验习惯性地固化于身,在教学实践 中实现了美育的可行性操作,进而有效实现了学理研究 性和实践探索性的统一[5]。

第二,技术维度,包括美育鉴赏和艺术赛事两个条 件。通过实证分析可知,美育鉴赏在高校美育过程中发挥 着重要的辅助作用, 各大高校应积极开展美育鉴赏实践 活动,组织学生参与文化实践及美育行动计划,从而提升 学生审美素质 。湖南师范大学的“社会大课堂”志愿服务 活动从美术志愿者的视角,探讨了其社会服务的范围、功 能与途径[6],蕴含着寓教于游的美育理念,可在社会美育 实践中增进学生对湖湘文化艺术美的体悟,使“表达美” 的社会实践成为培养大学生文化自信与精神追求的摇 篮。艺术赛事多是高校举办的大学生艺术节、文化比赛活 动,可以有效发挥学生主体性,激发大学生对于美的创新 能力,营造高校美育艺术氛围。2015 年,贵州师范大学举 办了第四届全国高校音乐教育专业声乐比赛, 融合专家讲座、声乐教学、论文评比等多种项目,让八方而至的学 生、教师及美育专家各取所需,沉浸于浓厚的校园美育 氛围[7] 。美育鉴赏和艺术赛事是实践性美育措施,二者相 辅相成、相互促进,可为高校美育建设提供更多的综合 途径。

第三,环境维度,包括校园艺术和网络艺术两个条 件 。校园艺术是美育氛围营造的基础,环境正向熏陶是 高校美育工作中的一种重要方式,是有效化解美育生活 化难题的关键环节 。华东理工大学艺术学院提出了“科 艺融合”新协同与新实践的理念[8],为正确引导净化校园 环境、培育创新性人才提供了路径思考 。当前,高校中的 艺术社团普通对以美育人理念存在认知差异,故在具体 实践中还需加强顶层设计,强化教育引导,注入科学理 论,实现以美育人的环境正向熏陶 。网络美育熏陶是互 联网背景下提升大学生审美素养的重要手段,不少高校 积极运用网站美育宣传 、微信公众号美育鉴赏等方式, 以马克思主义美学及中国特色社会主义美育理论为技 术赋能,这对优化校园美育环境、维护网络稳定具有重 要作用。

(三)样本案例来源

基于高校以美育人条件变量设置原则,制定样本案 例选取标准 。典型案例的筛选应遵循以下四项原则:一 是多样性原则,案例在地域分布、高校级别、学科类型上 应尽可能地体现出多样化特征;二是精准性原则,应广 泛运用网络搜索,了解案例详情,做到数据搜集尽可能 清晰、客观;三是合理性原则,应以评选结果、时间广度、 影响范围合理评析案例库中案例的实效性;四是权威 性原则,样本案例取自全国美育大会的官方网站— 中 国美育网,以及各高校门户网站、各省市政府官方网站、 微信公众号等公开平台,具备说服力。

以四届全国美育大会评优高校为一级备选案例库, 进一步筛选并确定典型案例 。对典型案例的信息材料展 开搜索与整理,并将不同信息进行对比验证,最终选取 15 个案例样本:西南大学、东北师范大学人文学院、重庆 科技学院人文艺术学院、中央美术学院、湖南师范大学、 四川外国语大学、北京师范大学、四川电影电视学院、三 亚学院旅游管理学院、河南工业职业技术学院、江西理 工大学应用科学学院、顺德职业技术学院、福建幼儿师 范高等专科学校、福建师范大学、华中师范大学。

(四)变量确定与赋值

基于分析, 确定影响因素变量为基础美育、学科融 合、美育鉴赏、艺术赛事、校园艺术、网络艺术六个条件,每 个变量下设定三个逐级递增指标, 共计 18 个评估指标: 基础美育(拥有美育基础课程、拥有省市级美育精品基础 课程、拥有国家级美育精品基础课程) 、学科融合(拥有跨 学科美育课程、拥有省市级跨学科精品美育课程、拥有国家级跨学科精品美育课程) 、美育鉴赏(每年拥有一场美 育实践、每年拥有两场美育实践、每年拥有三场及以上美 育实践) 、艺术赛事(举办院校级艺术赛事、承办省市级艺 术赛事、承办国家级艺术赛事) 、校园艺术(重视校园艺术、 教室艺术、寝室艺术) 、网络艺术(院校网站美育宣传、网络 美育特色课程及美育宣讲、建立科学化网络美育体系) 。 对于条件变量的赋值,采用四值模糊集赋值法,即在条件 变量的三个标准中,高校以美育人案例中完成 0、1、2、3 个 标准,分别对变量赋值“0”“0.33”“0.67”“1”。

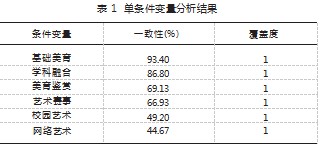

如表 1 所示, 由于本文选取的美育案例都是经过评 选的全国优质案例,结果变量赋值为“1”(未选择美育工 作暂不成熟的高校案例,则没有赋值为“0”的可能),所以 其覆盖度都为“1”。虽然美育条件变量的覆盖度均为“1”, 但并不表示每个变量都是高校以美育人实践路径的必 要条件(条件变量的一致性存在差异),关键在于对单条 件变量的特殊性展开分析。

(二)条件组态分析

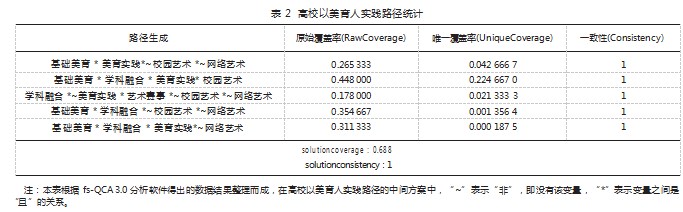

高校以美育人工作效能由组合条件共同影响,因此 开展组态分析探究高校以美育人的实践路径,可以指导 高校美育实践工作。运行 fs-QCA3.0.可分析得到三个方案:复杂方案、简化方案、中间方案,中间方案的参数结果 在定性比较分析中是一种完全按照变量设置产生的结 果,也是 fs-QCA 分析中的首选方案,在实际应用中多采 用此方案[10] 。具体实践路径如表 2 所示。

由表 2 可以看出,总覆盖率和总一致性分别达到了 0.688 000 和 1.000 000.说明高校以美育人的五条实践 路径对高校美育目标实现具有强影响力。

实践路径一:基础美育 * 美育实践 *~校园艺术* ~ 网络艺术,充分性为 0.265 333.必要性为 0.042 666 7. 表明在我国高校校园艺术和网络艺术氛围暂不浓郁, 但基础美育和美育实践建设较为完善的情况下,可以 通过美育基础学科开阔学生眼界,利用美育实践启迪 学生思维。

实践路径二:基础美育 * 学科融合 * 美育实践 * 校 园艺术,充分性为 0.448 000.必要性为 0.224 667 0.表明 高校在资金充裕、文化历史悠久的情况下,可以统筹建 设特色美育课程,开发学科融合项目,开展美育实践活 动,建设文化院校,营造美育氛围。

实践路径三:学科融合 *~美育实践 * 艺术赛事 *~ 校园艺术 *~网络艺术, 充分性为 0.178 000. 必要性为 0.021 333 3.表明在我国高校美育实践、环境保障程度 不高, 但学科融合及艺术赛事建设较为完善的情况 下, 可以通过打造具有院校专业特色的美育课程,开 发特色美育项目和艺术赛事,为高校学生提供多样化 的美育体验。

实践路径四:基础美育 * 学科融合 *~校园艺术 *~ 网络艺术,充分性为 0.354 667.必要性为 0.001 356 4.表 明在我国高校艺术氛围营造程度不高,但基础美育和学 科融合建设较为完善的情况下,可以在办学理念上融入 美育,课堂教学中紧扣美育。

实践路径五:基础美育 * 学科融合 * 美育实践 *~网 络艺术,充分性为 0.311 333.必要性为 0.000 187 5.表明 在我国高校网络美育普及度不高,但基础美育、学科融合 和美育实践较为完善的情况下, 可以利用基础学科开阔 眼界、利用特色课程紧扣主题、利用文化活动实践美育。

由五条美育实践路径的比对可知:路径二(基础美育 * 学科融合 * 美育实践 * 校园艺术) 在 fs-QCA3.0 软件 自动生成的高校以美育人五条实践路径中的充分性测 量值最高,必要性测量值也最高;路径四(基础美育 * 学 科融合 *~校园艺术 *~网络艺术) 的充分性测量值排名 第二位,必要性测量值排名第四位。

开展条件变量频次统计:基础美育(4 次)>学科融合 (3 次) =美育鉴赏(3 次)>艺术赛事(1 次) =校园艺术(1 次)>网络艺术(0 次),由此可知,艺术赛事、校园艺术、网 络艺术三个条件对高校美育结果呈弱影响,表明举办高 校赛事活动、环境熏陶等美育方式对提升高校美育工作 实效性的作用相对有限,但这也反映出高校对艺术赛事、 校园艺术、网络艺术等美育方式的使用及研究有待优化。 相反,我国高校的基础美育、学科融合、美育实践对开阔 学生眼界、紧扣美育主题、育美于学发挥着重要的作用。

三、讨论

(一)结论

运用模糊集定性比较分析方法(fs-QCA),有利于研 究者深入挖掘我国高校美育工作的影响因素,进而探究 实现高校以美育人目标的最优组合路径 。最终本研究得 出以下三点结论。

第一,在高校以美育人的条件变量中,基础美育学科 建设、特色美育课程开发和美育实践活动开展三大因素 是提升高校美育工作实效性的关键性因素,表明强化我 国高校美育工作的主导力量来自基础美育课程的普及、 特色美育融合学科的开发及课外美育实践的兴趣培养, 而举办高校艺术赛事、营造校园艺术氛围及网络艺术陶 冶三个因素因出现频次较少,可作为结果变量的辅助条 件,故值得高校在实践工作中深入探究其实施规律。

第二,因此次研究选取的案例均取自全国美育大会, 经评选可成为其他高校学习借鉴的示范,且作为案例的基础美育、学科融合、美育鉴赏、艺术赛事、校园艺术及 网络艺术六个组合条件变量均在高校以美育人过程中 发挥积极影响,故条件彼此之间不存在替代性,高校不 能因基础美育学科建设、特色美育课程开发和开展美育 实践活动三大因素具有重要作用,就忽视条件组合的客 观规律,直接以此取代相对边缘的艺术赛事、校园艺术 及网络艺术三大因素的位置。

第三,通过高校以美育人实践路径统计可以得出, 我国高校美育工作的主要路径是实践路径二:基础美育 * 学科融合 * 美育实践 * 校园艺术,通过对比数值排名 可以发现,紧随其后的是路径四:基础美育 * 学科融合 *~校园艺术 *~网络艺术, 由此可知路径研究具有互补 性,这可为全国大多数普通高校提供变通选择 。考虑到 区域经济及投入成本压力,普通高校为兼顾教育目的和 建设产出效能,可以集中资金重点打造优质的基础美育 课程,并探索专业课与通识课的教学融合规律,从而提 升以美育人工作的实效性。

(二)建议

第一,辨析美育逻辑,夯实理论之基 。高校美育在意 识形态属性和审美独立性统一、高深知识性和审美情感 性统一、学理研究性和实践探索性统一、理念先进性和 现实补偿性统一 的逻辑预设前提之下[11],立足中国特色 社会主义具体实践与马克思主义美育理论依据,能够有 效发挥以美育人的功能,提高学生的审美意识、审美感 悟和审美能力,增强其对美的主动认知、自觉内化的积 极性,进而使其实现自由而全面的发展 。高校基于中国 特色社会主义美育理念,做到意识形态属性和审美独立 性的辩证统一,可以更好地发挥美育在深化教育对象审 美认知、引领正确价值选择、凝聚情感共识、规范外在行 为等方面的功能, 有利于夯实高校以美育人的理论基 础,寻求路径突破的共鸣点,并配合德、智、体、美、劳五育 体系发挥合力作用。

第二,通识课程普及,美育理念融入 。高校开展美育 工作应立足全局进行考虑,从基本艺术认知深化、创意 表达能力提升、审美情趣培养、文化认同建设四大方面 培养学生的审美素养,力求在前期就开齐开足美育通识 课程,丰富教学形式及内容,以审美为中心建设公共美 育选修课程群,从而深化大学生的审美认知,培养大学 生的优雅情操 。不仅如此,高校还应充分挖掘非艺专业 特色,将以美育人理念赋能专业课程,做到学理研究性 和实践探索性的统一,打造具有院校特色和专业特征的 特色美育融合课程, 走专业化和特色化的美育教学之 路 。教学资源丰富的院校应以“基础美育、学科融合、美 育实践”为宗旨,普及美育基础课程,并将之纳入必修课 体系,充分发挥学科间教育协同优势,设计“理论+实践” 的美育鉴赏类活动,努力做到知行合一、育美于学。

第三,合力发挥效能,构建美育格局 。各高校应当实 时评估以美育人实践成本, 系统考量条件实施效用,组 合艺术赛事、校园艺术、网络艺术等美育措施,发挥美育 条件变量的合力作用 。针对党的十八届三中全会提出的 “提高学生审美和人文素养”的美育目标[12],各大高校应 在办学理念上凝练美育、在学科研究中创新美育、在实 践教学中紧扣美育、在文化活动上渲染美育、在校园环 境下塑造美育、在网络建设中倡导美育,通过“德、智、体、 美、劳”“理论+实践”“线上+线下”的拓展创新和组合优 化,从理念创新、载体创新、管理创新、环境创新多个方面 加强美育,不断提升美育工作的科学化水平,激发大学 生审美探索的内生动力,积极推进“大美育”格局的构建, 进而为以美育人的可持续发展创造良好的校园环境和 教育氛围。

四、结语

在以美育人过程中,高校应当坚持以马克思主义美 学观及中国特色社会主义美育理念为基础,在最优路径 组合中做到学理研究性和实践探索性的统一,培育学生 创造美的能力,提升学生真善美的道德素养,致力实现 以美育人目标的价值回归。

参考文献:

[1] 高华,马晨楠.物流产业效率的影响因素与多元路径:基于 31 个 省市区的模糊集定性比较分析[J].商业经济研究,2021(6):87-91.

[2] 伯努瓦·里豪克斯 , 查尔斯 C . 拉金 .QCA 设计原理与应用: 超 越定性与定量研究的新方法[M].杜运周,李永发,译 .北京:机械工 业出版社,2019.

[3] 谭海波,范梓腾,杜运周.技术管理能力、注意力分配与地方政府 网站建设:一项基于 TOE 框架的组态分析[J].管理世界,2019.35(9): 81-94.

[4] 胡智锋,樊小敏.从国家发展战略到人才培养模式:当代中国高校 公共艺术教育发展现状论析[J].艺术百家,2019(3):40-45.

[5] 王勇.普通高校体育舞蹈课美育教法新探:社会学视角下体育舞 蹈教学的美育实践[J].北京体育大学学报,2016.39(7):102- 107.

[6] 谢雱,黄珊珊.美术志愿者的社会服务初探:以湖南师大对口扶贫 点插柳村的“社会大课堂”为例[J].文艺生活,2018(8):133- 135.

[7] 佟军.文化转向过程中声乐赛事的变化对高校美育教育的影响: “‘珠江·恺撒堡钢琴’第四届全国高校音乐教育专业声乐比赛”述 评[J].歌唱艺术,2016(1):14- 17.

[8] 王珊.理工类高校开展美育教育的方法与策略研究[J]. 中国高等 教育,2020(20):62-64.

[9] 冯朝睿,李昊泽.贫困县脱贫摘帽的影响因素及实践路径:基于中 国西南地区 60 个案例的模糊集定性比较分析[J].云南财经大学学 报,2020.36(11):46-56.

[10] 李健.基于模糊集定性比较分析的民营企业政治行为有效性研 究[J].商业经济与管理,2012(11):48-55.

[11] 王萌.高校美育的逻辑起点、现实困境及突破路径[J]. 国家教育 行政学院学报,2020(12):68-75.95.

[12] 改进美育教学 提高学生审美和人文素养[N].光明日报,2015- 10- 12(5).

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/52850.html