SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:为了加强“中国近现代史纲要”一流本科课程建设,文章从高阶性:高在何处;创新性:新在哪里;挑战度:难在什么三个方面对“中国近现代史纲要”一流本科课程建设的要素进行了解析。

关键词:“中国近现代史纲要”课程;一流本科课程;高阶性

2005年,《<中共中央宣传部教育部关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见〉实施方案》(以下简称“05方案”)将“中国近现代史纲要”(以下简称“纲要课列为大学本科生必修的思想政治理论课叫自此,各省市积极釆取多种措施对授课教师进行培训,在课程建设、教师队伍建设等方面取得了明显效果。同时,大量专家学者、•线教师对''纲要”课的教学内容、教学方法、教学体系、实践教学等进行了多角度的探讨,每年均有大量研究成果涌现。其中,“05方案”实施前后几年,时任"纲要”教材编写组首席专家的沙健孙教授于2005年6月一2007年3月在《思想理论教育导刊》等权威刊物连续发表了数篇以“纲要”课教学目的、课程性质、教学内容、重点问题为探讨对象的论文。他根据“05方案”中关于“纲要”课要“帮助学生了解国史、国情,深刻领会历史和人民怎样选择了马克思主义,怎样选择了中国共产党,怎样选择了社会主义道路”这个要求,提出了做好“纲要”课教学要把握三个关键点:-是要注意结合近现代历史的发展,着力阐明近现代中国历史的发展规律;二是要注意以世界历史的眼光审视中国近现代史,注意联系时代特征、国际格局和世界大势论述中国问题;三是要联系社会上流行的有关思潮和大学生经常关注或感到困惑的重大问题说明有关的历史情况,着重从正面讲清有关的道理,起到释疑、解惑、明理的作用凱可以看出,上述观点阐明了"纲要”课的教学目的,以及作为…门思想政治理论课与历史专业课的差异,同时这也意味着要上好这门课并非易事。

2019年10月,教育部在印发《关于一流本科课程建设的实施意见》W以下简称《意见》)时,提出要建成万门左右国家级和万门左右省级一流本科课程。《意见》提出,一流本科课程的“高阶性”强调的是通过课程学习,培养学生解决复杂问题的综合能力和高级思维;“创新性”是指课程教学内容要体现前沿性与时代性,及时将学术研究、科技发展的前沿成果引入课程;“挑战度”则突出课程设计要加大学生学习投入,科学“增负”,让学生体验“跳一跳才能够得着”的学习挑战。如此看来,沙健孙教授在10多年前对“纲要”课教学提出的建议和要求,正好契合了“纲要,,课一流本科课程建设如何突显高阶性、创新性、挑战度这一问题,而这也正是本文要探讨的主题。

一、高阶性:高在何处

与历史专业课、历史公选课相比,“纲要”课旨在让学生认识和把握近现代以来中国历史进程中体现的客观规律,使其对“历史和人民选择了中国共产党、选择了马克思主义、选择了社会主义道路、选择了改革开放”的历史必然性有真切的理解。那么对照"05方案”中''纲要”课的教学目标和《意见》中“一流本科课程”的“高阶性”维度要求,“纲要”课需要让学生通过参与“高阶性”教学活动实现对马克思主义历史观和历史分析法的掌握,将历史知识传递与历史分析能力提升有机融合,让“四个选择”的历史必然性入脑入心,从而体现出学生把握和遵循历史发展规律的高级思维水准。从这个角度来看,一流"纲要”课的"高阶性”首先应体现在教师能够提出有效的“历史问题”上。正如有研究者指出,'‘历史思维是在解决历史问题的过程中得以养成的,历史问题的质量和教师提问的技能直接关乎学生历史思维的品质”叫事实上,学生通过中学时期历史课的学习已经能够较好地掌握中国近现代史进程中的重大历史事件和重要历史人物,然而他们对于具体史实的学习还仅停留在“知道历史是什么”的阶段,对此,大学时期的“纲要”课则要让他们上升到掌握“历史何以如此啲高阶层次。例如,中国共产党在土地革命战争时期、抗日战争时期、解放战争时期实行了一系列不同内容的土地政策(土地革命路线、减租减息政策、《中国土地法大纲》等),'‘纲要”课教师要结合这些政策内容提出有效的历史问题,让学生真正把握这些土地政策历史沿革背后的历史逻辑,这样才能满足一流“纲要”课“高阶性”的要求。

同时,在“人人都有麦克风”的“互联网+”时代,人们思想活动的选择性、多变性、差异性日趋增强,一些错误的思潮趁机掀起波澜,其扰乱人们的思想,混淆视听,动摇全体中国人坚定走中国特色社会主义道路的意志力,甚至想“从根本上否定马克思主义指导地位和中国走向社会主义历史必然性,否定中国共产党的领导”凯尤其是双向传播的微媒体环境使得这些错误思潮的传播受众更加精确、传播形式更加隐蔽、传播效果更加强劲。显然,这些错误思潮借由微博、博客、论坛等平台对个性突出、思维开放、依赖网络的'00后大学生的思想认知造成了负面影响。在这种现实境况下,教师能否通过“纲要”课的教学帮助学生树立和坚持正确的国家观、民族观、历史观、文化观,坚定“四个自信”,使之能够运用马克思主义历史分析法总结出历史发展的规律和必然性,成为衡量“纲要”课是否具有"高阶性”的标准。

当然,作为一门具有历史维度的思想政治理论课,如果脱离了对历史事件和历史人物的具体描述和关联思考,那么所有的政治结论都将成为无源之水、无本之木。因此,“纲要”一流本科课程建设的“高阶性”还应体现在授课教师能从马克思主义理论及政治学、历史学、社会学等多学科角度把握中国近现代历史进程的复杂性和特殊性,把重大历史问题总结为一个较为系统的问题链,通过历史叙事的方式阐述社会发展规律和政治逻辑的必然性,从而有效地实现政治性和学理性的统一、价值性和知识性的统一,帮助学生守住思想阵地,坚定信念,掌握'‘了解昨天、把握今天、开创明天”的智慧队

此外,根据《意见》对“高阶性”的阐释,培养学生的问题意识是一流本科课程建设的题中应有之义。与之相反,"水课”的一个重要特征是只要求学生掌握结论而不引导学生进行反思。习近平总书记指出,“学生的疑惑就是思政课要讲清楚的重点”,“要注重启发式教育,引导学生发现问题、分析问题、思考问题,在不断启发中让学生水到渠成得出结论”口。对于"纲要”课的一流课程建设而言,问题意识不是指学生要武断地推翻某种历史结论,而是指他们能有效地发现有意义的历史问题并通过特定方法解决问题。比如,八七会议、遵义会议、瓦窑堡会议、中共六届六中全会、延安整风等重大历史事件在“纲要”课教材中分散于不同的章节,且教材中没有以文字的形式表述清楚它们之间有什么历史逻辑联系。基于此,教师能否引导学生思考并认清它们之间的关系,从中得出"中国共产党在实践中不断修正错误、总结经验直至走向成熟”“马克思主义中国化的历史进程不是一帆风顺的”等历史结论,就成为“纲要”课能否实现一流课程“高阶性”维度的重要表现。

二、创新性:新在哪里

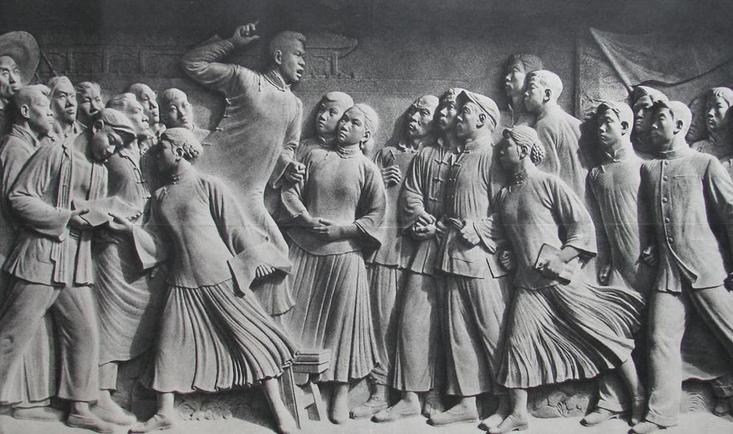

中国近现代史是历代志士仁人和人民群众为救亡图存和实现中华民族伟大复兴而英勇奋斗、艰苦探索的历史,这段历史伴随着中国人民反抗外来入侵和向西方寻求救国救民真理的探索。中国共产党成立以后,带领全国各族人民进行了伟大艰苦斗争,建立了中华人民共和国,把一个积贫积弱的“旧中国”逐步变成一个走向繁荣昌盛、民族复兴的“新中国”。"纲要”课要通过50个学时左右的教学再现这段宏大的历史,进而让学生掌握“四个选择”的历史必然性。而与其他思政课、历史专业课相比,“纲要”课教学的全新之处应该体现在以下五个方面。

第一,需要将叙述中国与对比世界相结合。中国近代史的开端是寻求海外市场和原料产地的西方国家对封闭保守的中国进行侵略。随着民族危机和社会危机的加剧,近代中国的先进分子将目光投向西方,积极寻求改造方案,从洋务运动到戊戌变法,到辛亥革命,再到新文化运动,都留下了“学西方”的足迹。俄国十月革命之后,中国的先进分子把目光转向马克思主义,这个强大的理论工具传入中国后与工人运动逐渐结合,使得中国共产党得以诞生。中国共产党领导中国人民取得新民主主义革命胜利并成功建立中华人民共和国后,在对社会主义革命和建设的探索中,从对苏联模式的学习模仿到后来的“以苏为鉴”,逐步开始探索适合中国自己的建设道路。

第二,需要将分析历史与解释现实相结合。习近平总书记曾指出,“中国的今天是从中国的昨天和前天发展而来的”叫今天的中国特色社会主义建设道路就是近代以来中国人民在寻求国家出路的探索中做出的历史性选择。1840年,鸦片战争爆发,其本质是帝国主义国家为使中国成为其商品倾销市场、廉价原料产地、资本输出对象,发动了侵华战争。第一次世界大战前后,帝国主义国家忙于在欧洲斗争,无暇东顾,中国民族资本主义迎来了所谓的“黄金时期”,但随着-战结束,这个短暂的“春天”也很快结束。与此同时,由于本身具有软弱性和妥协性,中国民族资产阶级不能提出彻底的反帝反封建的民主革命纲领,也不可能在中国建立起真正的资产阶级共和国。抗日战争结束以后,部分民主党派领导人曾提岀"中间路线”,试图在国共对立的纲领之外寻找所谓的''第三条道路”,即资产阶级共和国的方案。然而国民党在1947年强行解散中国民主同盟并查封其总部,这标志着该道路在中国的再一次破产。中华人民共和国成立后,中国共产党在领导国家迅速恢复国民经济、巩固人民政权的基础上,于1956年基本完成了对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造,使社会主义基本制度在中国得以确立。中国共产党人由此开始了探索中国特色社会主义建设道路的历史实践,并且历史和人民最终选择了中国特色社会主义建设道路。

第三,需要将阐释理论与联系实际相结合。在近代中国半殖民地半封建化的进程中,每一次探寻救国之路的努力都伴随着以学习借鉴某种经济或政治思想为核心的行动。以林则徐、魏源为代表的经世派站在时代的顶峰觉察到历史危机的到来,以''开眼看世界”的勇气提出了“师夷长技以制夷”的主张。王韬、郑观应、冯桂芬等早期维新派从洋务运动“中体西用”的指导思想中脱离出来,不仅主张学习西方的科学技术,同时也要求吸纳西方的政治、经济学说,因而具有重要的思想启蒙意义。以康有为、梁启超为首的资产阶级维新派认为“兴民权、设议院,实行君主立宪”才是“治国之大经”。孙中山、黄兴则提出"民主共和是大势所趋,人心所向”,拯救中国必须“直接推行民主制度,而不能以国民素质低劣为借口,搞君主立宪甚或开明专制”叫显然,上述理论因为没有和中国当时的实际情况真正结合,也就不可能成为救国救民的"真经”。而中国共产党在领导中国革命、建设、改革的过程中,不断将马克思主义中国化的历史进程向前推进,才得以开创了今天这段波澜壮阔的宏大历史,可见其代表了历史与时代的发展方向。

第四,需要将剖析挫折与总结启示相结合。进入近代社会以来,中国人对未来出路的每一次探索都充满了曲折,而每一次挫折都会给后人带来新的启示。洋务派主张引进、仿造西方的武器装备和学习西方的科学技术,以图对内“剿发捻”、对外“勤远略”,然而三大水师的覆没宣告了这场“中体西用”思想指导下的改革无法让中国走上富国强兵的道路。康有为、梁启超等维新派看到了"只学器物”的缺陷,主张效法日本“开制度局而定宪法”,但终因触及守旧势力利益而使改革宣告破产,中国积贫积弱、半殖民地半封建的弊端也日益突出。资产阶级革命派意识到通过上层集团救亡图存只会让中国遭受更为难堪的痛苦和牺牲,因此疾呼民众奋起革命,推翻“洋人的朝廷”以行民主共和。武昌起义的枪声、封建帝制的废除使中国发生了历史性的巨变,具有伟大的历史意义。但是同盟会作为…个组织结构十分松散的资产阶级政党,既无法提出彻底的革命纲领,也未能彻底发动民众,使得辛亥革命的成果最终未能保住。当然,这对于后来的中国共产党人始终致力于建设一个坚强的无产阶级革命政党、不断进行自我革新以领导中国革命、建设、改革事业不断前进,提供了至关重要的启示。

第五,需要在教学内容中融入地方史。为了使"纲要”课真正为学生服务,在教学内容的选择上,应最大限度地选取与学生文化背景相契合的知识,激发学生的学习兴趣。地方史作为特定地方历史底蕴的凝结,具有独特的人文和历史特色,与学生所处的生活环境联系紧密,将其融入“纲要”课教学内容,能够拓展教学的深度和广度,激发学生的历史使命感和社会责任感。以广西为例,从“百色起义”到''湘江战役”,再到“大后方抗战”,诸多发生在这里的历史事件及活动于此地的历史人物都是中国近现代史的重要组成。因此,能否将教材中的内容与这些地方史资源进行科学合理的融合,已成为一流“纲要”课“创新性”特征能否体现的重要标志。

三、挑战度:难在什么

就"05方案”设定的思想政治理论课课程体系而言,“思想道德修养与法律基础”(现“思想道德与法治0、“马克思主义基本原理概论”(现"马克思主义基本原理”)、“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”(以下简称“概论三门课是在1998年教育部发布的《〈关于普通高等学校“两课”课程设置的规定及其实施工作的意见〉的通知》中“两课”的基础上重构和优化而来的,而''纲要”则是以全新面貌出现的。与其他几门思政课相比,“纲要”的课程内容至少存在“两个重复”。一是与高中阶段的历史课程内容有重复。对于学生来说,“纲要”是一门“熟悉”的课程,因为他们通过中学历史课的学习已经对中国近现代史中的重大事件、重要人物有了基本的了解和掌握。二是与“概论”课程内容存在重复,如“纲要”课教材的第五章、第八章、第九章分别与“概论”课教材的第二章、第三章、第四章有诸多相同的内容。面对这种境况,如果“纲要”课的教学仅仅是重复这些"熟悉”的历史史实或结论,学生表现出厌学情绪和抵触心理是难免的,更遑论让其体验"跳一跳才能够得着”的学习过程。

另外,“纲要”课与其他思政课不同的地方还在于其具有“在政治话语体系中描述历史过程和阐释历史结论”的特点。就课堂授课而言,能有效做到"史论结合”对于“纲要”课教师来说本身就具有一定的难度和挑战性。目前,多数高校的“纲要”课教师来自历史学、政治学、马克思主义理论等一级学科,其中有的教师对历史知识熟稔于心,对人物、事件信手拈来,但在授课过程中往往出现“重史轻论”的现象,未能突显"纲要”课的思想性和政治性;还有些教师则因历史知识欠缺而底气不足,担心授课时讲述史实出现失误,从而放弃历史细节,直接讲述历史结论,从而弱化了历史规律总结过程的严谨性和科学性。

不少高校"纲要”课的考核形式仍旧是“一张试卷考到底”,考核内容则偏重于历史知识的简单识记,这既不能有效提升学生学习“纲要”课的积极性,也不能对学生的历史分析能力和政治理论素养作出科学准确的评价。正如有研究者指出的那样,“这样的期末考试自然谈不对学生思想素质的考核,对能力的考核效果也很有限”1坷。如此看来,如何在课程设计中优化教学内容、改进教学方法、革新考核手段,让学生体验"跳一跳才能够得着”的学习挑战,是"纲要”一流课程建设不可回避的现实问题。

从目前全国高校使用的由高等教育出版社出版的《中国近现代史纲要》教材来看,全书十章内容的编排以"民族复兴”为主线,遵循了1840年以来中华民族"筑梦、追梦、圆梦”的历史逻辑,展现了中国近现代史的基本面貌。基于此,要用50多个学时完成这段180余年宏大历史的讲授,且不能切断历史发展的基本逻辑,以专题的形式重新编排授课内容是一个不错的选择。专题式教学可以摆脱教材的章节框架约束,抓住主线、突出重点,并根据特定专题的主题加入大量具体史料,从而有效增加学生的学习量和学习难度。巳经有研究者指出,纲要”课的教学"要用科学的历史观和方法论引导学生分析历史和理论,抓本质、抓规律,舍弃枝枝叶叶,用理论带出历史,让学生带着问题和思考跟随老师的思路从历史事实中加深对结论的领会”凹。以桂林旅游学院为例,该校以培养当前时代“文化传播者”旅游人才为目标,要求学生具有充分的'‘文化自信”和足够的"文化自觉”。因此,教师可把"纲要”课理论教学内容分为八个专题,将大量专业课案例融入“纲要”课教学,既叙述历史进程,又揭示历史规律;既解答历史困惑,又触动学生心灵。如在讲授“中华民族不可侮”这一专题时,教师可加入大量“文化名人在桂林”的案例,重现各种类型的文化在激发大后方人民团结抗战热情时所起到的作用,从而帮助学生增强对各类文化的认同和自信。在实践教学环节,专业课教师、辅导员、优秀导游要共同培养旅游类专业学生的文化传播能力,使学生在传播红色文化的过程当中,逐步养成文化自觉。由文化自信到文化自觉的升级不仅对教师是一种挑战,对学生更是一种高难度的挑战,即他们在利用志愿讲解员的身份进行文化传播时,需要有较好的语言表达能力、逻辑思维和记忆能力,还需要有吃苦耐劳的意志品格和奉献精神。概言之,学生以课堂上学习的中国近现代史知识作为起点,在实践中把握、感悟中国近现代历史优秀文化,最后在工作或实习中传播中国文化,从理论到实践,再从实践升华到情感,从而完成了从文化自信到文化自觉的升级。

四、结语

在“以本为本”的高等教育时代,实施一流的本科教育已成为建设高教强国的基石,而建设一流的本科课程作为振兴本科教育的主要着力点和根本保障,亟须在难度、深度、挑战度等方面进行深化和拓展。作为一门思想政治理论课,教师针对"纲要”课进行…流本科课程建设时,既要坚守底线,使之成为学生敬畏的''硬课”,又要提升高度,使之成为时代认可的"金课”。就前者而言,教师必须拓展教学内容深度,增强教学过程管控,严抓考核淘汰机制,杜绝形式化、故事化、放水化的“水课”课堂。即要通过授课教师敬畏教学、敬畏研究的言行,使学生在潜移默化中树立敬畏课程、敬畏历史的学习态度。就后者而言,教师要帮助学生把握“细节历史”和“整体历史”之间的关系,透过历史现象揭示历史本质,使其科学准确地构建历史认知和政治认知,从而真正体现出一流本科课程“两性一度”的建设要求。

参考文献:

[1]中共中央宣传部教育部关于印发《〈中共中央宣传部教育部关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见〉实施方案》的通知[EB/OL].(2005-03-02)[2022-06-01].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A13/moe_772/200503/t20050302_80414.html.

[2]沙健孙.关于开设“中国近现代史纲要”课程的若干思考[J].思想理论教育导刊,2005(6):12-15.

[3]教育部关于一流本科课程建设的实施意见[J].中华人民共和国国务院公报.2020(5):57-62.

[4]张汉林.提问之道:历史思维养成路径的探讨[J].教育学报,2018(3):48-54.

[5]中共中央党史研究室.历史是最好的教科书:学习习近平同志关于党的历史的重要论述[M].北京:中共党史出版社,2014:8.

[6]习近平致第二十二届国际历史科学大会的贺信[N].人民日报,2015-08-24(1).

[7]习近平.思政课是落实立德树人根本任务的关键课程[J].求是,2020(17):4-16.

[8]习近平总书记关于反对历史虚无主义重要讲话摘编[EB/OL],(2014-10-14)[2022-06-02].http://www.71.cn/2014/1014/783974.shtml.

[9]《中国近现代史纲要》编写组.中国近现代史纲要[M].北京:高等教育出版社,2021:75.

[10]张俊,任祖云.“中国近现代史纲要”课程考核现状分析及改革思考[J].文山学院学报,2013(5):67-70.

[11]马军.“三次伟大飞跃”在“中国近现代史纲要”课中的教学探析[J].学校党建与思想教育,2018(7):37-39.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/44057.html