SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:《电工与电子技术基础》是理工类专业人才培养的重要基础课程,其授课对象群体庞大且专业领域差异大,这对该课程教学带来了巨大挑战。分析了该课程与科技创新实践的关联,提出新工科背景下课程教学应当更加重视激发和利用学生兴趣;提出平时成绩、考试/考查成绩、科技实践能力的综合考评方法,重视对学生理论向实践转换能力的考核。

关键词:电工与电子技术;考评机制;课程改革

本文引用格式:姜飞,等.《电工与电子技术基础》课程教学思考:以科技创新能力提升为例[J].教育现代化,2019,6(69):73-74.

一 引言

《电工与电子技术基础》课程作为理工类专业的公共基础课程,对于非电专业人才综合素质培养具有重要意义[1]。该课程教学的基本任务是,通过课程教学使学生能够掌握电工、电子学基本理论与实践技能,服务专业理论教学,为理工类人才综合素质培养和科学研究奠定基础。

当前,国内各高校不断深化“双一流”建设,强化主干专业课程教育,部分高校出现了挤压非核心专业课程教学课时,进而为核心专业课程预留空间的现象,这对于《电工与电子技术基础》教学造成了巨大挑战。另一方面,由于非电专业学生的电工理论基础薄弱,枯燥的课堂教学极易造成学生学习兴趣的丧失。学者针对该问题开展了较为深入研究,对于提高课程教学质量具有积极借鉴作用。文献[2]提出了将通识教育、特色教育、工程教育相结合,融入在电工学课程教学中;文献[3]通过改革传统教学方式,注重教学的全过程化、多样化、综合化及实用化考核;文献[4]通过对教学内容的模块化设计,创新教学形式,侧重理论、实验教学方法及测评模式的改革,激励学生学习的自主性;文献[5]通过优化调整教学内容、改革教学方法与手段,通过多样化的教学形式激发学生兴趣;文献[6]针对计算机专业学生教学实践的思考,详细分析了授课过程中存在的问题,提出了通过实验室教学、考核方式多样化形式促进教学效果。分析以上文献可知,该课程研究侧重在课程教学理论本身及授课方式的调整,较少关注受众对象的专业差异。例如,当课程授课对象为能源与动力工程专业、材料与工程专业时,区别两者授课重点及界定课程教学目的的差异,探索激发学生学习热情的手段显得十分关键,这对于“新工程”背景下课程教学的改革十分重要。

在新形势下探讨《电工与电子技术基础》课程教学方法的改进具有重要意义。论文分析了课程教学与科技创新的关联,提出了“平时成绩、考试/考查成绩、科技实践能力”相结合的考评方法,服务校园科技创新实践活动,激发学生对于公共基础课程的兴趣,培养具有专业特色与创新能力的新型人才。

二 理论教育与科技实践的关联

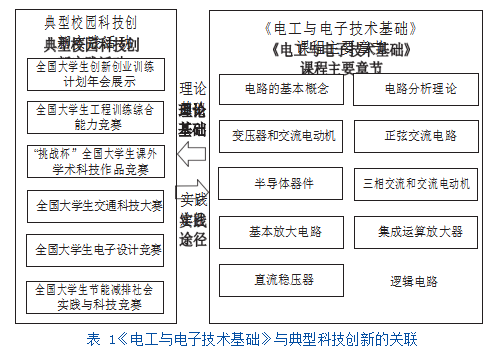

近年来,大学生参与科技创新实践活动的人数和规模逐年增加,这为《电工与电子技术基础》教学改革提供了良好基础。如表1所示,《电工与电子技术基础》课程的内容设置能够很好服务不同类别的科技创新活动。例如:“全国大学生电子设计大赛”离不开基本放大电路、集成运算放大器、逻辑电路等知识点;“全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛”离不开电路分析理论、正弦交流电路等知识点。因此,课程教学过程中可以侧重点介绍不同知识点的应用前景,重视课程教学与专业教学的结合,鼓励学生大胆创新。

课程教育对于科技创新具有促进作用。专业教育侧重于某一限定领域知识的传授,学生学习其他专业的机会较少,《电工与电子技术基础》课程能够弥补该方面不足。例如:《电工与电子技术基础》教育有助于培养机械设计制造及其自动化专业学生对于智能机械设计的能力,也有助于培养车辆工程专业学生对于智慧交通的能力,也有助于培养建筑环境与能源应用工程专业学生对于低碳建筑的能力。

科技实践能够培养学生理论学习兴趣。“新工科”人才的培养不仅需要学生具有扎实的理论,同样需要学生具有较强的动手实践能力。学生在科技实践过程中,将遇到各类各样的问题,这促使了学生主动寻求解决方案,而《电工与电子技术基础》能够为其提供相关理论支撑,进而激发学生对于课程理论的关注。

四 结论

为了进一步激发学习兴趣,鼓励学生利用理论知识开展专业实践活动,重视对所学知识的实践转换,是“新工科”人才培养的关键。

(一)鼓励学生讲解学习要点

每次课程教学开始前,预留时间,邀请学生讲解、回顾上节课程所学重要知识点或者疑问,老师现场点评、答疑。改变了传统老师帮忙回顾要点的做法,让学生更多地参与进教学活动。

(二)关注理论教学与科技实践的关系

依据授课对象不同,调整不同专业的授课重点,启发学生利用本课程理论并结合各自专业知识开展科技创新实践。

(三)完善课程考评机制

传统课程考核为“平时成绩+考试/考查成绩”加权,实际上该种考评方式仍局限在对理论教学的检验,已有的实验环节为模板式教学,对于学生实践转换能力考评效果不佳。考评环节增加“科技实践能力”评定,有助于更好检验学生对于知识的应用能力。

《电工与电子技术基础》作为理工类专业的必修课程,对于工程技术类人才培养具有重要作用。在课程教学过程中,融入科技创新的环节,鼓励学生将理论学习与实践相结合,积极开展科技创新;并将科技创新实践考评作为重要检验方式,将有助于更好地激发学生对课程学习兴趣,促进教学质量提升。

参考文献

[1]姜飞,陈元新,李平,等.新工科背景下《电工与电子技术基础》课程教学思考[J].教育教学论坛,2018,48:202-203.

[2]卜飞飞,黄文新,王世山.面向工程教育专业认证的非电类专业电工电子课程教学改革[J].中国现代教育装备,2016,233:56-58.

[3]刘立平.关于高职电工电子课程教学改革的实践探索[J].职业技术教育,2007(8):27-28.

[4]张冠英,王尧.应用主导下的电工电子课程群重构与实践研究[J].河北大学成人教育学院学报,2018,20(1):104-107.

[5]殷玥.关于非电类专业电工电子课程改革的思考与探究[J].科技资讯,2018(8):108-109.

[6]汤进,郑爱华,罗斌.计算机专业电工电子课程的研究与实践[J].合肥师范学院学报,2012,30(3):66-69.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/27861.html