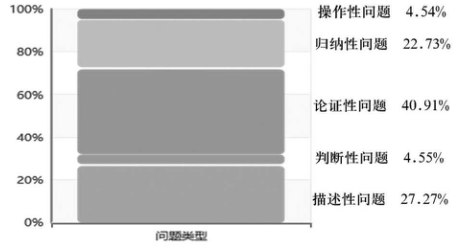

(2)问题类型。 问题类型主要分为描述性问题、判断性问题、论证性问题、归纳性问题和操作性问题。如图 1 所示为本节课教师所提问题类型比例情况, 可知五种类型的问题都有所涉及, 图 1 中数据表明各类型问题在课堂中出现的频次不同, 论证性问题所占比例最高。

(3)获得答案途径。 对于教师提出的问题,该量表中列出了获得答案的基本途径:读书、思考和讨论。 本研究中学生获得答案的途径集中为思考和讨论两种方式,思考所占比例为 88.89%,讨论为 11.11%。

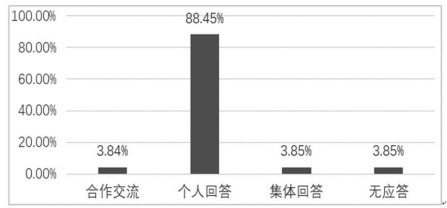

(4)应答形式。 图 2 所示为该课堂教学活动中学生应答情况,可知该课堂中学生与教师之间的交流活动主要为一对一的个体回答, 所占比例为 88.45%, 合作交流、集体回答和无应答所占相等。

(6)理答方式。 教师对于学生回答问题的理答方式主要有打断或带答、不理睬批评、追问或补问、直接评判和组织评议。 如图 3 所示,教师对学生理答方式最多的是直接评判,即学生回答问题后,教师直接给予评价好坏、对错;其次是追问或补问和组织评议。 追问或补问这种理答方式是在学生回答问题后,教师能从不同角度再问学生,让学生将问题回答完整。

图 3 理答方式

3.媒体应用行为

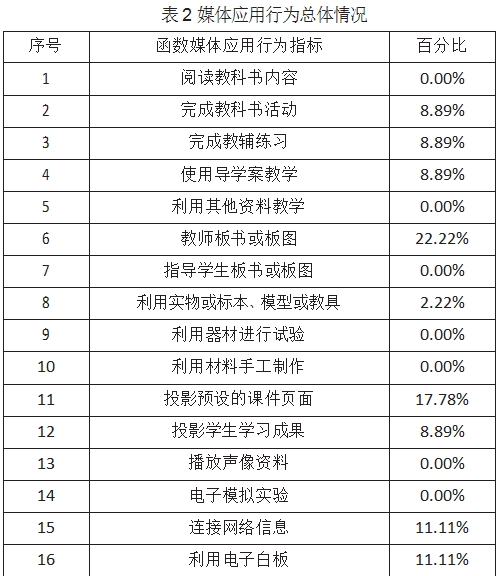

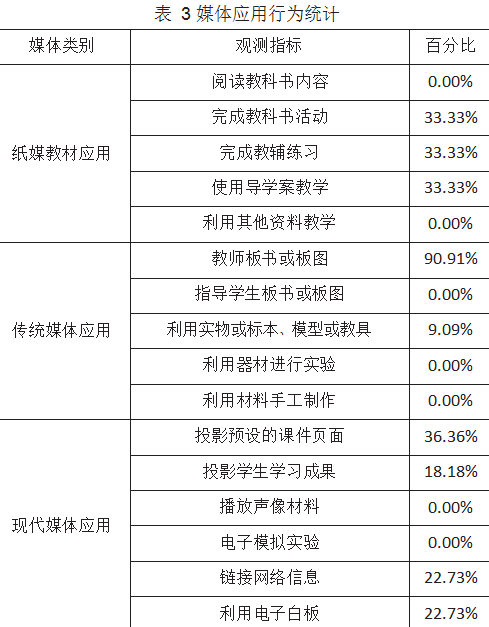

媒体应用行为主要有纸媒教材应用、传统媒体应用和现代媒体应用三大一级指标。 各一级指标下又有 16 项二级指标。 表 2 所示为本研究课堂中师生所应用媒体行为总体情况,表 3 为各媒体应用情况统计。

从表 2 可知:在纸媒教材应用中,师生主要以教科书活动、导学案和教辅练习为主,各占比例为 33.33%; 传统媒体应用行为中主要为教师的板书行为;现代媒体 应用行为中,主要为使用投影投放预设课件(36.36%), 其次是联机网络信息为 22.73%, 即为师生运用平板构建的教学平台进行教学。

4.师生交往行为

师生交往行为量表主要有交往形式、交往情绪和课堂评价三项一级指标,各一级指标下又有不同的二级指标,每一指标根据等级可分为 A(优秀)、B(良好)、C(中等)、D(合格)、E(不合格)五个等级。

(1)交往形式。 交往形式主要包括教师与学生、学生与学生在教学中的互动行为,主要包括七类行为。 本研究中课堂观察统计结果情况为: 教师讲解学生倾听(19.23%)、教师提问学生回答(40.38%)、教师提问全班回答(1.92%)、学生回答教师理答(26.92%)、学生质疑教师解答(0.00%)和学生交流相互评议(5.77%)、指导学生讨论或辩论(5.77%)。

(2)交往情绪。 交往情绪主要涉及教师激情感染、班级气氛热烈和个体表现突出, 是师生在教学活动中情感的表现和营造课堂氛围的能力。 本指标中班级气氛热烈是指学生很投入地进行讨论、辩论,也指学生在教师引领下非常投入地、紧张地思考问题,完成某种学习活动。 此时即使班级静谧无声,也应该算做一次“班级气氛热烈”。 本研究观察统计结果为:教师激情感染(50.00%)、 班级气氛热烈 (18.75%) 和个体表现突出(31.25%)。

(3)课堂评价。 课堂评价指标主要用于评估教师对学生回答问题和问题解决情况的反馈。 观察统计情况如下: 及时反馈检测效果 (11.11%)、 进行形成性检测(16.67%)、教师点评用语有激励性(27.78%)、教师点评用语有针对性(44.44%)及有理有纠错且保护学生自尊心(0.00%)。

在本次研究中还对学生的学习活动行为进行了观 察,学生活动行为主体表现为倾听、思考、讨论、书写、计算和发言。 各行为间学生差异表现明显,主要是发言这一行为,原因是师生间的一对一互动。

四、研究结果讨论

数字化课堂观察信息的采集与分析为教师的专业发展提供了数据支持,也为课堂评价提供了依据,使得课堂评价由单一走向多元化,评价项目由单向转向多向互动, 由经验走向技术支持的基于课程标准的课堂评价,评价结果更加可视化,有理有据。 本课例采取小组合作学习的方式,学生座位为围桌型,每组 8 人,共有 6 个小组。 最终得出课堂观察结论如下:

1.突出优点

(1)课堂提问行为

①在这一观察项目中,教师所提问题指向性明确, 抛出问题后学生都能明白应回答什么内容, 以引导学生思考。 ②所提问题类型多样,且根据教学内容,各类问题所占比重不同。 本节课主要内容为不等式性质的论证和归纳, 相对应的论证性问题所占比例最高为40.91%,归纳性问题为 22.27%。 其次在师生课堂互动过程中,学生论述自己见解和解题过程的发言较多,则描述性问题所占比为 22.73%,这与课堂观察定性分析结果相吻合。 ③教师对学生的所有回答都有理答,且理答方式多样化。 主要有直接评判和追问或补问,且追问与补问是推进学生深层次思考的催化剂。 不理睬批评这种理答方式在该课堂中不存在。 ④教学中举例论证充分。 举例说明是对所学知识巩固与迁移运用,举例方式多样,不仅有同类例题的练习,还有通过列举生活中的实际情境,运用所学知识去解决。 通过举例不仅能有效巩固所学, 还能将所学知识运用于实践解决现实问题,培养学生解决问题的能力,也方便教师统计学生的学习效果。

(2)媒体应用行为

①运用多种媒体辅助教与学。 教师根据教学目标适时选择合适的媒体辅助教学, 并且教师能够娴熟地将 PPT、surface 平板和在线学习平台交叉运用进行讲解, 并通过在线学习平台时时监测学生的答题过程, 了解学生的掌握程度。 在纸媒教材应用中, 师生没有使用教科书,这基于师生课前充分准备以及教师对课堂的绝对掌握, 教师主导课堂节奏引导学生层层深入。 ②本课堂中的一大亮点为借助在线学习平台, 依托平板终端时时反馈学生学习结果, 并将结果可视化。 教师与技术媒体的交互和学生与技术媒体的交互是本课的亮点,打破常规教课堂只有教师与技术媒体互动的困境。 最后通过在线测试反馈学生整体对本节课教学内容的掌握程度,并能清晰查看不达标学生情况,为教师制定下一步教学目标提供依据。 ③以学历案为依托, 以生活实例现象与问题为引, 以探究活动的设计为导向,提升学生归纳与概括、演绎与推理、交流与讨论等思维能力。

(3)师生交往行为

①师生间互动频繁,针对每一条性质,教师要求学生列举生活实例进行论证,这一行为主要表现在教师提问学生理答, 比例为 40.38%, 学生回答教师理答比例为 26.92%。 ②教师对学生的回答呈现多样性反馈,教师对每一位学生的回答都已反馈,用语有针对性。 由于学生回答问题都基本正确或正确且有逻辑,则课堂评价指标中“有力有纠错且保护学生自尊心”指标为 0,这与课堂实际情况一致。

2.不足之处与改进建议

从学生应答情况可以看出,主要形式为个人回答,集体回答与合作交流比例较少。 由于该课堂采用围桌型布置,采用小组合作学习的方式,但是通过课堂观察平台中的定性内容分析可知小组成员间讨论较少,主要为借助平板平台的思考,回答也倾向于师生间一对一的应答与理答。 因此建议在课堂教学过程中鼓励小组间的交流讨论, 然后在发言时每组选举代表论述小组意见。 其次应提高集体回答比例,教师应鼓励学生参与班级集体回答。

(2)媒体应用行为量表评测中,有些项目统计结果为 0。 这并不代表不合理,而是根据教学内容设定的,这说明并不是所有的测量要素都会发生。 但是在本课例中,学生在平板终端有多次演算过程,并且这一过程是可以面向全体学生进行演示的, 但课堂中缺乏这一操作。 这个测量结果与“指导学生板书或板图(0.00%)”观测结果相符。 因此建议教师在学生进行演示时可选择典型性学生案例向全体学生同步演示。

(3)师生交往行为要素测评中为 E 评分的均为不合格,主要表现在学生集体回答、学生质疑教师解答以及及时反馈检测结果这三项中。“学生质疑教师解答”在本节课中统计次数为 0, 这与前面应答水平统计相对应。究其原因是教师所提封闭性问题与开放性问题比例有 所失调。 为此建议教学者根据教学内容复杂性层次的高低,合理预设封闭性问题与开放性问题比例。

五、开展数字化观察课堂教学行为的思考

1.课堂评价应有依据可循

基于数字化的课堂观察平台,借助互联网、大数据技术将观课者的观察数据、主要行为记录等通过后台运算直接以可视化的成果呈现给授课教师,为课堂教学的评估提供清晰的评估证据。 这一过程融合了多元主体(授课教师、观课者)间的多维互动,使教学评价融合在教学过程中,不仅是对教学过程的评价,更是对教学成果的评价,将“教-学-评”过程一体化。 授课教师及教学设计者可根据生成的统计图表,结合专家的意见,诊断课堂偏差行为,为下一节课制定矫正方案,同时课堂执教者可依据评估结论重新设计教学方案, 重塑教学行为。 教学设计一般分为“计划(设计)-实施(实践)-评价(反思)”(P-D-S)三阶段,彼此之间不是线性的过程,而是循环往复、周而复始的过程。[5]另外在依据观课平台生成的评估结论与建议中,评估结论应是基于课堂观察数据的,应客观公正科学合理,对于偏差性行为应提出改进性建议。

2.研读指标提高素养

评估标准是测量课堂教学行为的一杆秤,评估者则是秤的使用者。 在观察者评估授课教师课堂时,首先必须要有可靠的、可信的指标体系。 其次观察者必须清晰每一项指标的含义, 同时为了观察的准确性和信效度, 同一张量表应有两位或更多实施者,这样可以避免理解不到位出现的误差行为。 对于评估差距,应征求专家意见合理取舍,给授课者客观评价使执教者真正受益。 再次,由于观课平台终端需要依托手机、平板、电脑等终 端,且评价子指标较全面,因此对观课者信息素养能力有较高要求。

3.教的评价与学的评价应齐头并进

论及课堂评价,我们都倾向于教师教的评价,而忽视学生学的评价。 构成课堂系统的要素是多方面的,因此评价应须尽可能提供教师、学生以及观察者“主观— 客观”、“定性—定量”的信息,遵循量化取向与描述取向相结合的评价。 从“对学习评价”转向“为学习评价”,从单一评价模式向教师与学生为评价对象的范式转变。 同时针对学科课程标准开发评价工具,实现教学与评价的一体化。

随着教育信息化 2.0 的到来,课堂评价是一项任重而道远的提升工程, 每一位教育者应给予足够的重视, 教师必须认识到评价的学习功能。 课堂评价的具体做法不只是诊断出学生的学习缺陷,为教师改进教学提供可靠证据,而是进一步引导学生参与课堂评价。[6]作为一名一线教师应明晰课堂评价的概念,转变评价的功能。 要不仅能借助评价平台进行课堂评价, 还应根据实际情况,自己设计评价任务,引导学生、同伴开展评价活动, 助力执教者和学习者在更高层次上完成知识的构建,同时提升教师评价素养,增强课堂评价的能力,以改善课堂评价质量。

参考文献:

[1]国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[EB/OL]. http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business

/htmlfiles/moe/moe_838/201008/93704.html.

[2]田慧生,李如密.教学论[M].石家庄:河北教育出版社,1996:97.

[3]朱雪梅.不断探寻:我们期盼怎样的学习评价新路向[J].中学地理教学参考,2015(12):42-46.

[4]张蓓,朱雪梅.基于数字化观察的地理教师专业表达行为评究———以“中国的地理差异”为课例[J].中学地理教学参考,2016(9):38-40.

[5]钟启泉.课堂评价的挑战[J]. 全球教育展望,2012 (1):10-16.

[6]蔡旻君,吴淑贤,周琳紫,张孟秋.中小学教师课堂评价目的取向的实证研究[J].教育测量与评价,2017(2): 29-35.